ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2024年 関東大震災と防災を知る東京の旅」をお届けします。

関東大震災と防災を知る東京の旅

2024年2月4日11時、今回はここ両国駅(東京都墨田区)からスタート。旅のテーマは『関東大震災と防災』です。

最初にやって来たのは、両国駅から歩いて10分ほどの場所にある都立横網町公園。ここは、震災・戦災のメモリアルパークとして、歴史的な建造物や記念碑が数多く保存されています。

ここでいう震災とは、1923年9月1日に発生した関東大震災のこと。戦災は太平洋戦争時、1942年4月18日から終戦当日の1945年8月15日まで行われた東京への空襲のことです。なお今回は、関東大震災を中心に見学したいと思います。

横網町公園の東京都復興記念館

関東大震災の詳細については、園内にある東京都復興記念館で知ることが出来ます。

入館は無料。開館時間は午前9時から午後5時(但し、入館は午後4時30分まで)で、月曜日と年末年始は休館となっています。

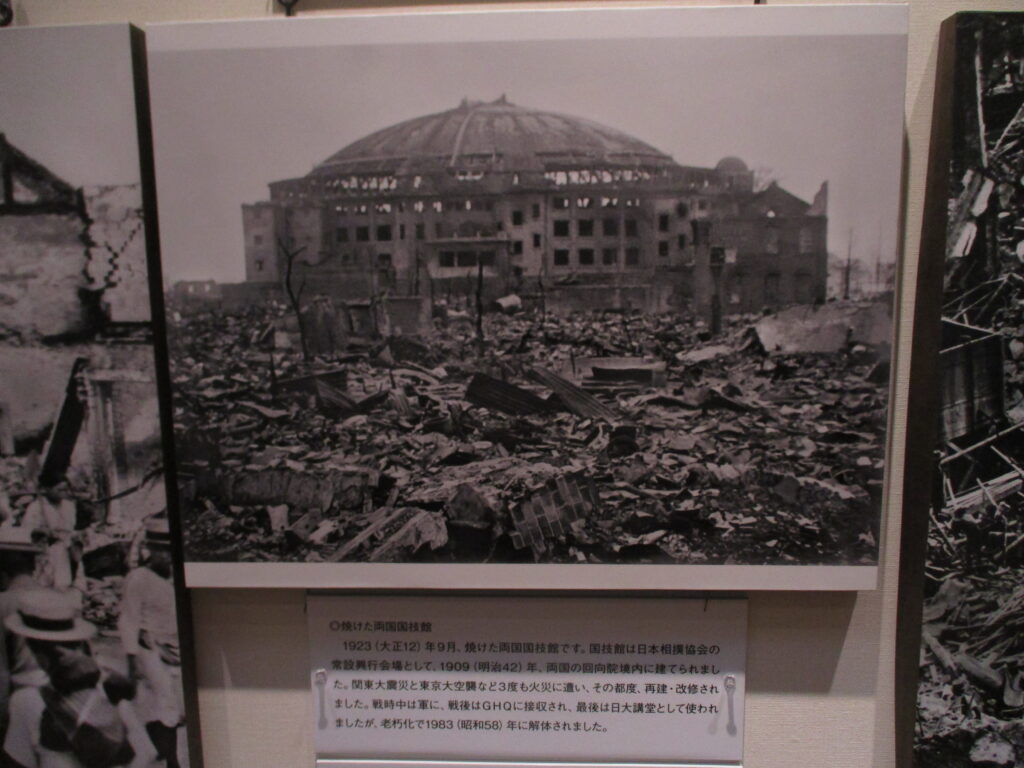

こちらの記念館が建てられたの震災から8年後の1931年。現在は被災遺物・図表・写真・文書などが展示されている、いわば資料館のような施設です。

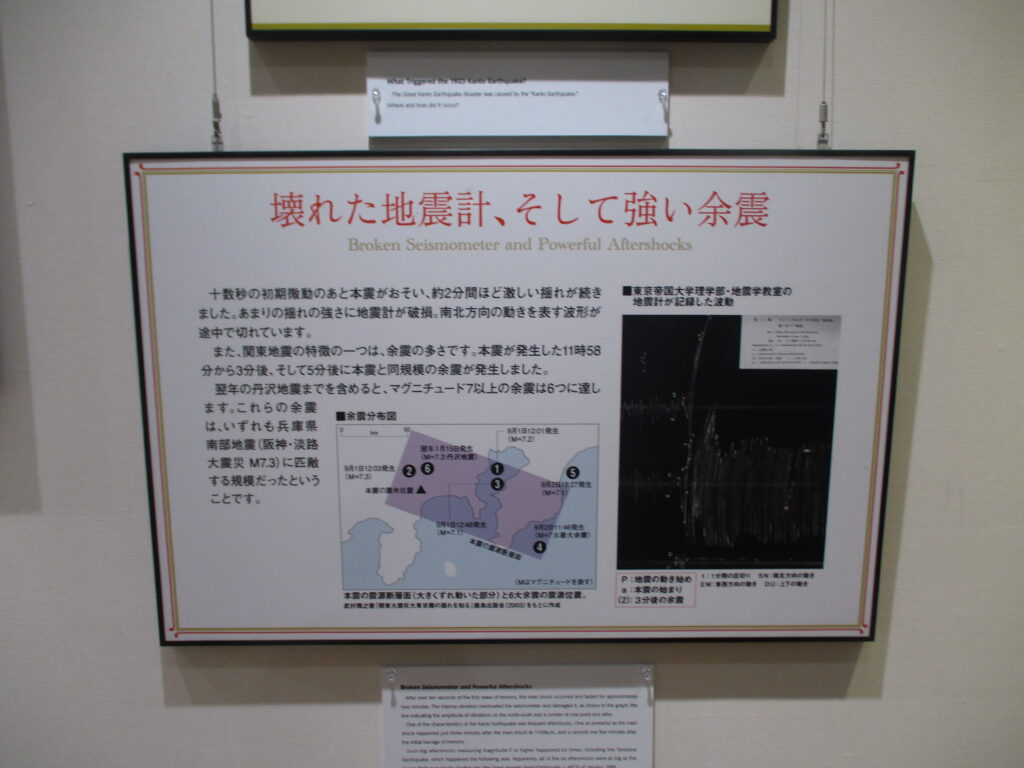

1923年9月1日11時58分、十数秒の初期微動のあと本震が襲い、激しい揺れが約2分間続いたそうです。あまりの揺れの強さで地震計が破損したと紹介されています。さらに、本震から3分後、5分後にも同程度の余震が発生しました。

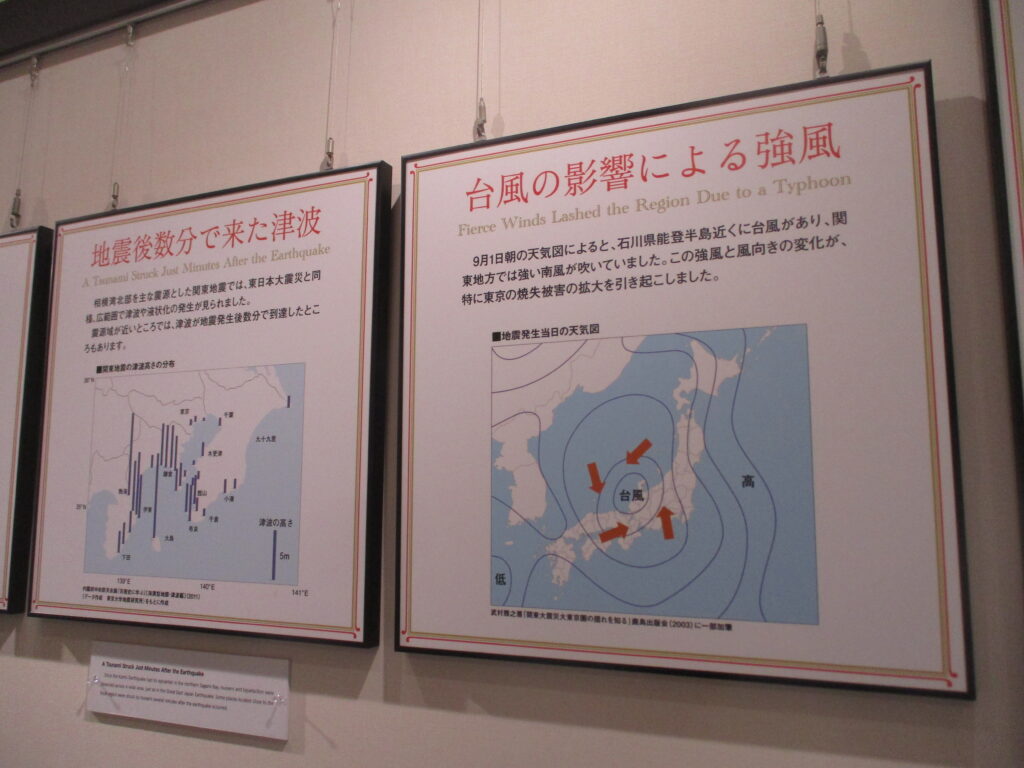

この地震の震源地は相模湾北西部。マグニチュードは7.9と推定され、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県で震度6を観測した他、北海道道南から中国・四国地方にかけての広い範囲で震度5から震度1を観測し、津波も発生したそうです。

■ 参考:1

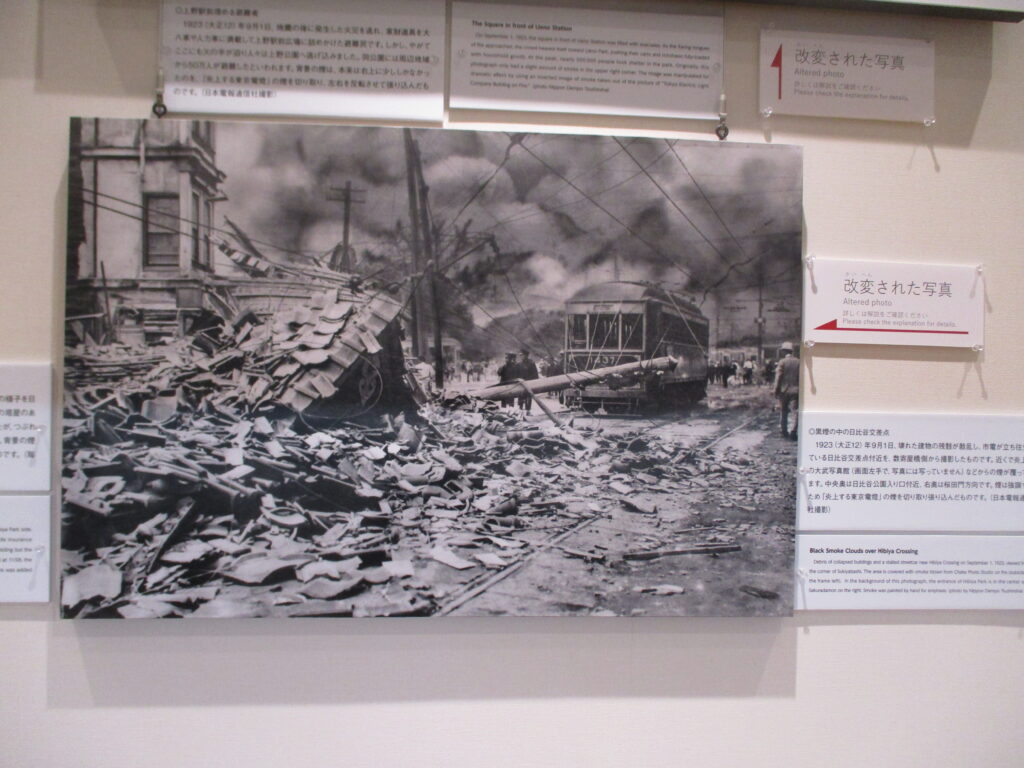

こちらは地震後に撮影された日比谷交差点の写真。建物が倒壊し、瓦礫が散乱していることに加えて、黒煙が上がっている様子が伺えます。

震災当日は石川県能登半島付近に台風が接近しており、関東地方では強い南風が吹いていました。地震の発生がちょうど昼時であったことに加え、台風による強風の影響も重なり、東京では火災による被害が大きく広がったと伝えられています。

そして、関東大震災で最も痛ましいとされる大惨事が起きたのが、現在の横網町公園にあたる場所です。震災以前、この地は陸軍被服廠(ひふくしょう:軍服などを製造する工場)の移転によって空き地となり、公園の造成が進められていました。

地震発生後、被服廠跡に周辺の人たちが次々と避難してきましたが、そこに強風にあおられた炎が四方から迫ったのです。炎は人々が持参した家財道具などに燃え移った後、巨大な炎の竜巻や火災旋風を巻き起こし、この地だけで約3万8千人が犠牲になったされています。

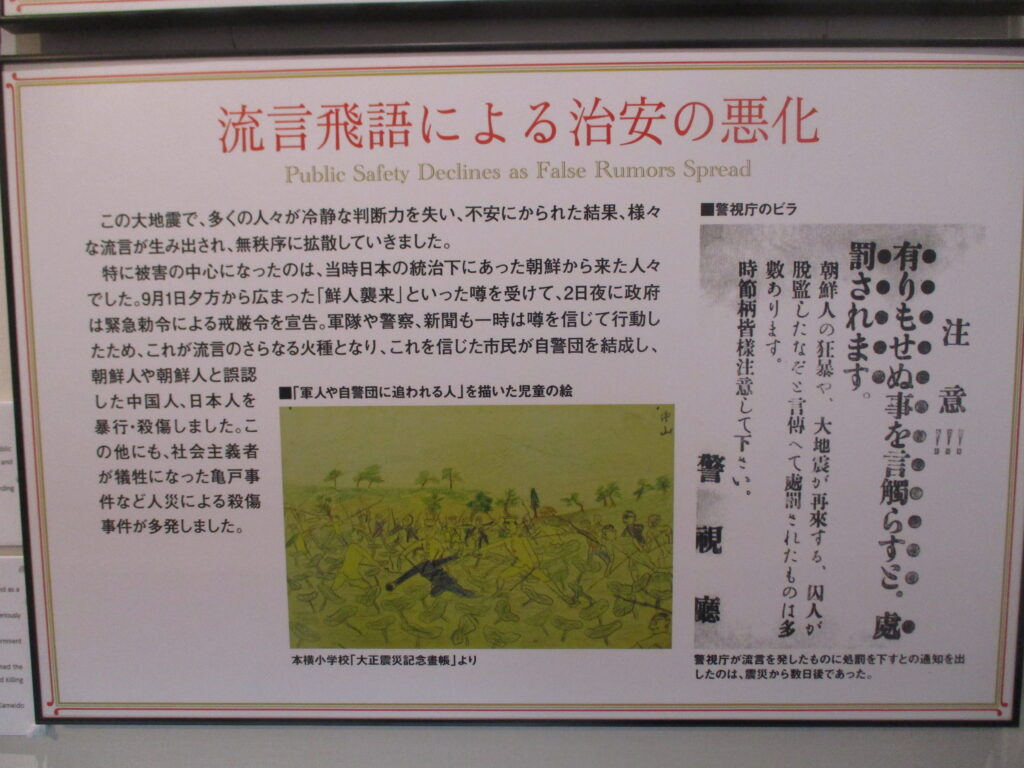

また、震災後には様々な流言や噂が生み出され、無秩序に拡散していったそうです。現代ではSNSの普及がデマの拡大を招いていると思われがちですが、昔から似たような現象が起きていたならば、SNSはあくまで「拡散の手段」といえるでしょう。

さらに、記念館の屋外にも震災による被災品が展示されています。

猛火と熱波は鉄柱をも溶解するほどの威力だったようです。

これらは24時間いつでも見学することが出来ます。

ちなみに、こちらの案内板によると、関東大震災の被害は以下の通り。

- 死者・行方不明者は約10万6千人

- 負傷者は約5万2千人

- 家屋の損害は約69万4千戸

- 家屋の密集した東京の下町では、地震後に火災が発生

- 猛火と熱波により、多くの人々が焼死した

震災で犠牲になった方を弔うため、四十九日に相当する1923年10月19日に大追悼式を挙行したのが、この公園の歴史を刻む最初の出来事だったそうです。

こちらは「震災遭難児童弔魂像」。関東大震災で亡くなった東京市(当時)の小学生約5千人の死を悼み、冥福を祈るため、1931年にこの像が製作されたとのこと。しかし、戦時中の金属回収により撤去されたため、現在の像は1961年に再建されたものとなっています。

こちらの東京都慰霊堂も公園内にある施設です。関東大震災による遭難者約58,000人の遺骨を納めるため、1930年に建てられました。その後、1945年3月10日の東京大空襲などによる殉難者の遺骨も合わせて、現在は約163,000体の遺骨が安置されています。

こちらの花々は「東京空襲犠牲者を追悼し平和を祈念する碑」という名前が付いた慰霊碑。斜面を覆う花々は生命を象徴しており、碑の内部には東京空襲で犠牲になった方々のお名前を記録した「東京空襲犠牲者名簿」が納められています。

東京都の防災船に乗船

横網町公園には50分ほど滞在しました。

続いて向かうのは、横網町公園から歩いて5分ほどの場所にある両国リバーセンターです。

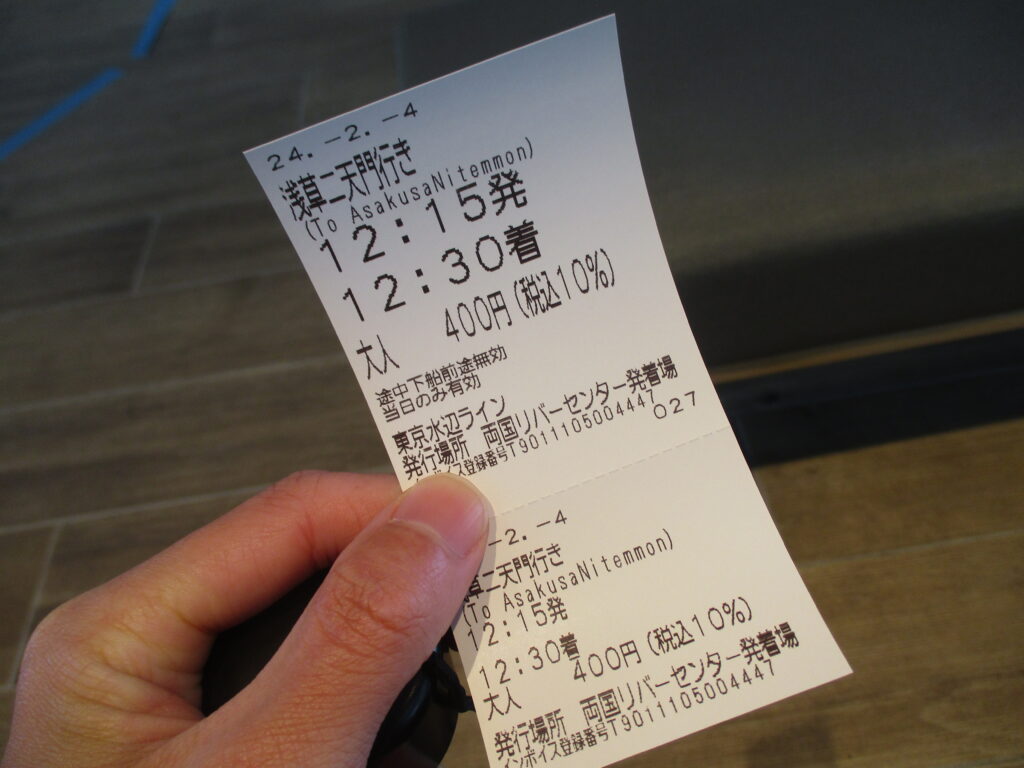

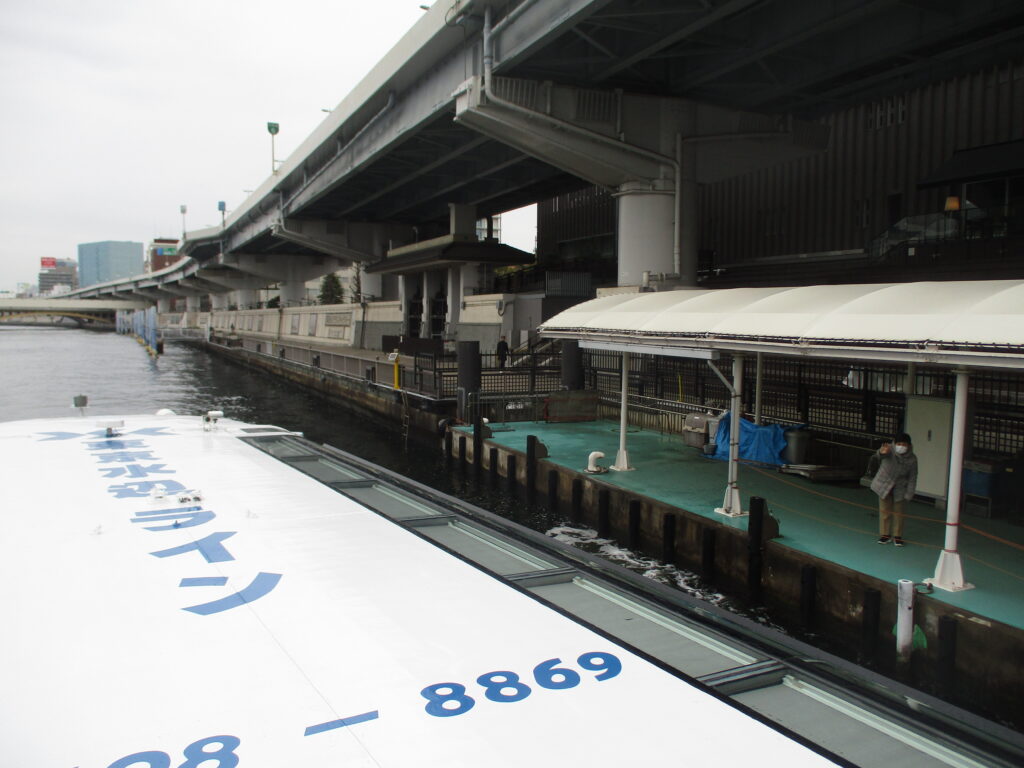

ここから12時15分発、東京水辺ラインの「浅草二天門行」に乗船し、隅田川を少々北上します。東京水辺ラインには3隻の船があり、船を所有しているのは東京都建設局、運航しているのは東京都公園協会です。

普段は浅草~両国~竹芝~お台場間で運航され、誰でも乗船することが出来ますが、大災害時には東京都の「防災船」として救援物資、医療救護班及び患者、帰宅困難者等の移送を担う重要な役割を持っています。

■参考:東京水辺ラインで両国から竹芝へ

両国船着場の案内板にも「災害時、防災拠点として活用します」と書かれていました。陸運よりも水運の方が災害に強いと考えられているのでしょう。

緑色の船と十字のアイコンが付いていたら、そこは東京都が指定している『防災船着場』。防災船着場は災害時において、傷病者や帰宅困難者等や医療物資等の輸送など、水上輸送の拠点となる施設です。

ということで、両国船着場を出港。浅草二天門までは15分少々の船旅です。

船内はこんな感じ。

出港後間もなく、船は蔵前橋の下を通過。この橋は「震災復興橋梁」のひとつとして1927年に建設されました。

関東大震災により、隅田川にかかっていた橋の多くは、木製の床が焼け落ちてしまったそうです。そのため震災後、下流から順に「相生橋」「永代橋」「清洲橋」「両国橋」「蔵前橋」「厩橋」「駒形橋」「吾妻橋」「言問橋」という計9つの鋼製の橋が、それぞれ異なるデザインで整備されました。

■参考:2

続いては駒形橋を通過。

その次は吾妻橋。

アサヒビール本社(右)に、東京スカイツリーが綺麗に映っていました。

今回は浅草二天門で船を下りますが、隅田川をさらに北上し、岩淵水門よりも先(=新河岸川)の小豆沢(板橋区)まで行くツアーが行われていたりもします。

本所防災館の体験ツアーに参加

浅草二天門からは少し歩いて浅草駅へ。

浅草駅から都営バスに乗り、続いてやって来たのは本所防災館。東京消防庁が運営する防災教育施設で、防災体験ツアーに無料で参加することが出来ます。

到着したのは13時過ぎ。予約はしていませんでしたが、『自然災害コース(所要時間:1時間45分)』に空きがあるとのことで、13時にスタートしていたツアーに途中合流させていただけることに。

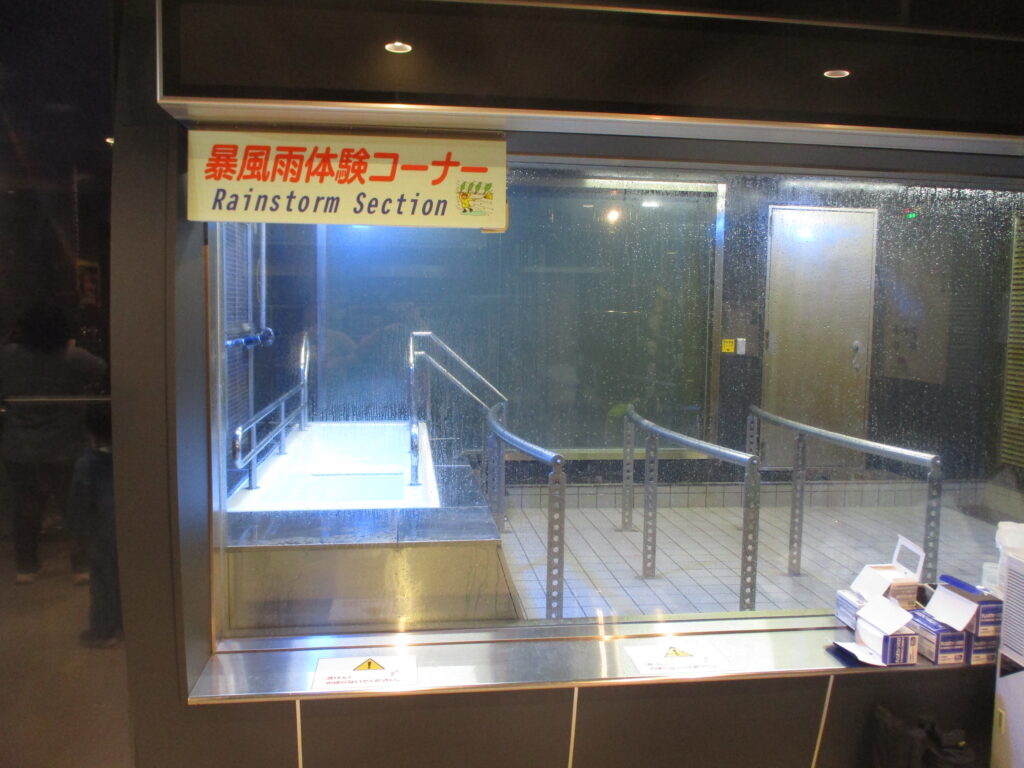

自然災害コースの体験項目は ①シアター ②地震 ③煙 ④暴風雨 ⑤都市型水害 という5項目。途中合流となったため、①シアターはカットとなりましたが、それでも十分楽しめる・学べる内容でした。

こちらは ⑤都市型水害のコーナー。水深が浅くても、なかなかドアを開けることは出来ないことを体験することが出来ます。

震災復興大公園へ

時刻は15時半になりました。

この日最後にやって来たのは、本所防災館から約500m、歩いて10分ほどの場所にある錦糸公園です。

こちらもまた、火災が広がらないようにし、災害があっても人々の避難場所となるようにと、関東大震災をきっかけに整備された公園です。

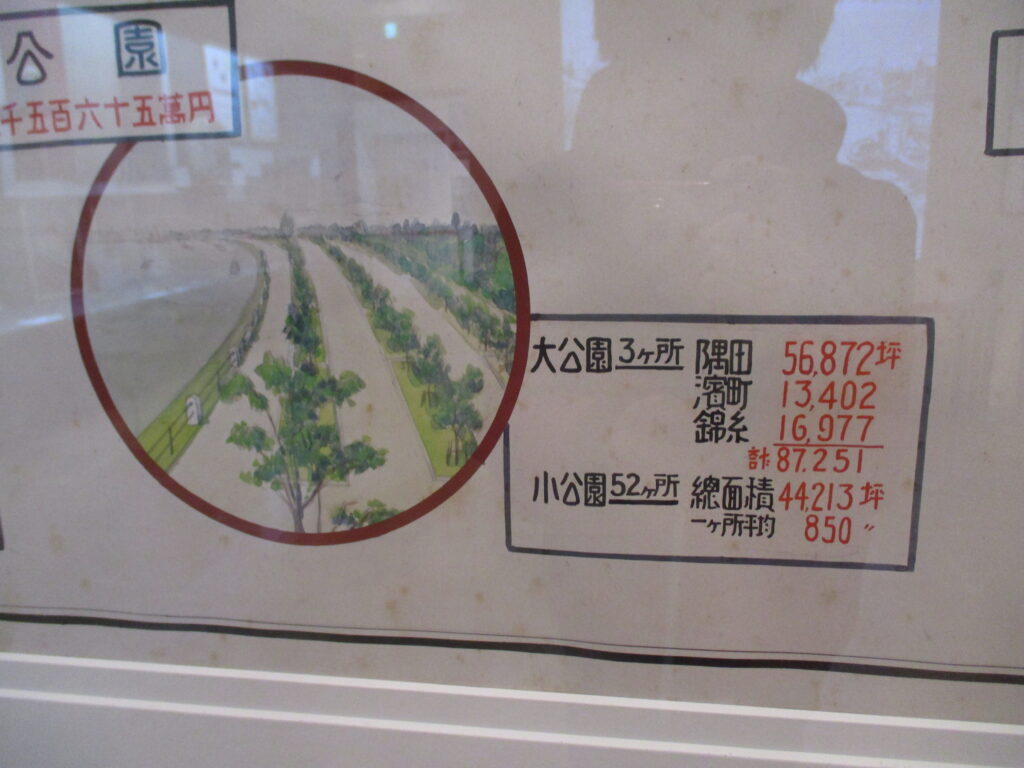

「隅田公園」「浜町公園」「錦糸公園」が『震災復興大公園』とされ、他52か所の小公園も整備されました。さらに、橋や公園だけでなく、道路・区画・下水道・学校などのインフラも、関東大震災後に整備されています。

東京だけでなく、神奈川県や千葉県など関東南部地域に大きな影響を与えた関東大震災。今回の旅では、その基礎を知ることが出来ました。費用は610円しかかかっていない(東京水辺ラインの400円+都営バスの210円)ので、自由研究等にもおすすめです。

■参考:横浜と関東大震災

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント