ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2024年 年末 青春18きっぷの旅」その2をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

芸予諸島の来島&小島(愛媛県今治市)へ

2024年12月29日、愛媛県今治市にやって来ました。今回訪れるのは来島と小島です。

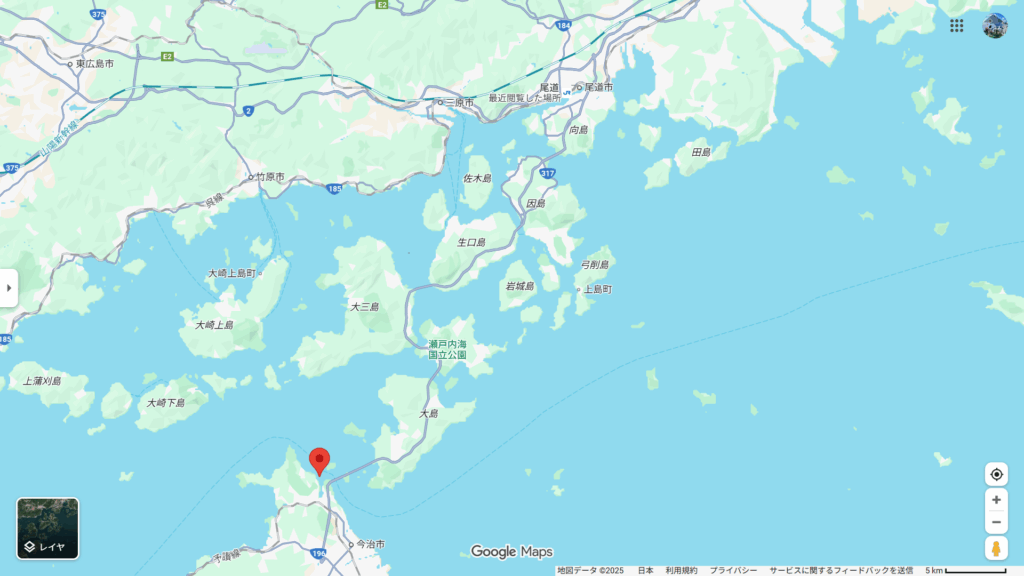

広島県と愛媛県の間に浮かぶ約200の島々を芸予諸島といい、瀬戸内海で最も島が密集している地域とされています。また、これらの島々を繋いでいるのが『しまなみ海道』です。

来島と小島へ渡る船は、予讃線の波戸浜駅から歩いて20分ほどの場所にある波戸浜港から出ています。

波戸浜港に到着。「観光桟橋」と書かれた看板には、来島・小島ともうひとつ「馬島」という島の名前があります。馬島はしまなみ海道が通っており、本州や四国から車でも訪れることが出来るので、今回は上陸しません。また、来島・小島・馬島に比岐島(今治市)を加えた4島を「来島群島」とも呼ぶそうです。

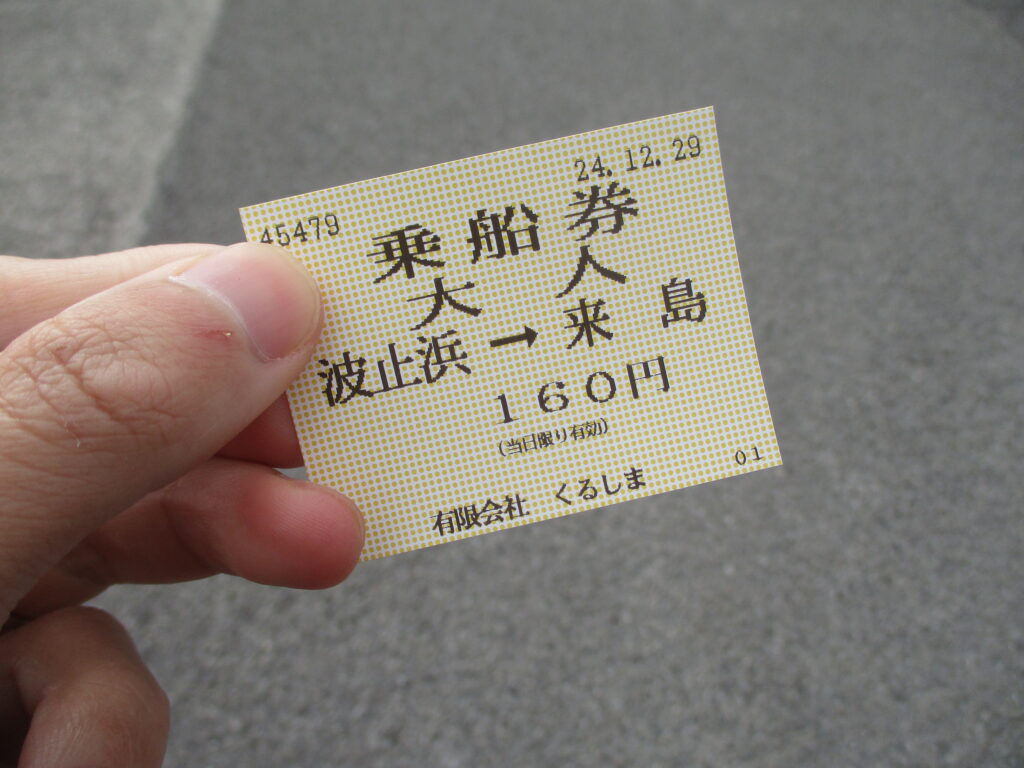

来島・小島・馬島には、波戸浜港から定期船「くるしま丸」が就航しているため、船で行き来することが出来ます。2025年11月現在、波戸浜港からは1日8便運航されており、料金も160円~310円と便利です。一方で、比岐島は無人島となったため、定期船の運航はありません。

くるしま丸の乗船券は、待合室にあるこちらの券売機で購入。

まずは10時10分発の便で来島へと渡ります。

こちらが定期船「くるしま丸」。人と自転車だけが乗ることの出来る小さな船です。

船内はこんな感じ。私の他に乗客はいませんでした。港の様子を見ても、観光客で来島群島を訪れる人はそれほど多くなさそうです。

来島を1時間で歩いて観光

波戸浜港から5分もかからずに来島へ到着しました。

周囲約1kmの小さな島を1時間で歩いて観光します。「来島」という島自体はあまり知られていませんが、「来島海峡」は鳴門海峡・関門海峡と並ぶ日本三大潮流のひとつに数えられ、古くから海上交通の要衝となっていたようです。

■参考:名門大洋フェリーで来島海峡を通過

今一度こちらが芸予諸島の地図。伊予大島と四国本土の間に位置する水路が来島海峡です。潮の流れが非常に速く複雑である一方で、本州側と比べて周辺の島々の密集度は低いため、現在でも1日あたり約700隻の船舶が来島海峡を経由して瀬戸内海を往来しています。この海域では船舶の安全を確保するため、日本で唯一となる特別な海上交通安全法が適用され、独自の航法が設けられているのも特徴です。

■参考:1

こうした地形と潮流の条件は、古代から中世にかけて、瀬戸内海を舞台とする海上勢力の形成を促しました。来島海峡で、航行船舶への水先案内や海上警備を行い、その対価として関銭(帆別銭・荷駄別銭など)を徴収して、古代から中世にかけて勢力を拡大したのが『村上水軍』です。

村上水軍(村上海賊)とは

芸予諸島における村上水軍の歴史は「“日本最大の海賊”の本拠地:芸予諸島」として、日本遺産にも登録され、その中では一貫して『村上海賊』として紹介されています。

『海賊』とは言っても、村上海賊は船を襲い金品を奪う荒くれ者の「パイレーツ」ではなく、瀬戸内海の交通秩序を支える上で不可欠な存在だったようです。

村上海賊が歴史上に姿を現したのは、南北朝時代(1336年~1392年)のこと。東寺領の荘園であった弓削島に入る幕府の船を警固する役割を担った勢力として登場しました。彼らの基本的な性格は、瀬戸内海の島々や沿岸に暮らす半農半漁の海人を母体とする、海上武士団・海上交易商人団・海上交通支配団ともいえる機動的な武装集団だったと紹介されています。

伊予大島を中心に勢力をふるっていた村上家は、芸予諸島の因島(広島県尾道市)・能島(愛媛県今治市)・来島に分かれて更に勢力を伸ばしました。そして、この三家が『村上海賊』と呼ばれており、その名を高めた戦いのひとつが1555年の厳島合戦です。村上海賊は毛利元就を支援し、この戦いを勝利へ導くと、毛利氏との関係を深めていくことになります。

戦国時代、村上海賊が活躍した海戦は数多くありますが、その代表例として、村上三家が連携して織田信長方の船団に勝利した第一次木津川口合戦が挙げられます。中国地方の大名・毛利輝元は、室町幕府最後の将軍・足利義昭の命を受け、信長と対峙する石山本願寺へ兵糧を送り込もうとしました。

毛利軍の主力であった村上海賊は、海の難所で培った巧みな操船技術で敵船を包囲し、「ほうろく火矢」と呼ばれる火薬兵器を駆使して信長方を撃破。無事に兵糧を届けることに成功します。この戦いを通じて海賊の実力を知った信長や羽柴秀吉は、海賊を味方に引き入れるための策を講じ、瀬戸内海の制海権を握ろうとしたのです。

天然の要塞・来島城の歴史が残る島

伊予国の中世城郭は、大小合わせて700余りに及んでおり、瀬戸内海の島々や沿岸に築かれた「海城」が多いです。

これらの島々の海城はいずれも小規模ながら、島全体が城郭化され、要塞としての役割を果たしていました。いずれの海城も瀬戸内海の海上交通の要衝に位置しており、急潮が渦巻く海の難所を巧みに利用して築かれた堅固な構えが特徴です。

1586年、堺を出港して瀬戸内海を西へ航海していた宣教師ルイス・フロイスは、芸予諸島のある島に近づいた際の様子を次のように記しています。

「その島には日本最大の海賊が住んでおり、そこに大きい城を構え、多数の部下や地所や船舶を有し、強大な勢力を有していた(完訳フロイス日本史)」

ここで記されている「日本最大の海賊」が村上海賊のことです。

来島は小さな島でありながらも、急流に守られた天然の要塞でした。来島村上氏の本拠である来島城は、難攻不落の海の城郭として西国中にその名を知られ、築城以来およそ160年間、6代にわたって居城として機能しました。

また、来島城の対岸には「水場」と呼ばれる海城に水や物資を供給する拠点があり、その周辺は城下町として生活の本拠となっていたと伝わります。航路に面した前線の活動基地である海城と、その対岸にある集落が一体となることで、村上海賊の本拠地が形成されていたのです。

村上海賊は、平時には芸予諸島の海城を拠点に、さまざまな海上活動を展開していました。そのひとつが「海の安全保障」です。芸予諸島に近づいたフロイス一行も、海賊の襲撃を避けて航海の安全を確保するため、瀬戸内海を自由に通行できるよう求め、村上海賊に好意的な対応を願い出ます。

すると村上海賊は「怪しい船に出会った時に見せるがよい(完訳フロイス日本史)」と言い、紋章入りの絹の旗と署名を渡したそうです。フロイスらが受け取ったこの旗は、のちに「過所船旗」と呼ばれる通行許可証となります。

村上海賊はこの旗を配布し、あるいは自ら船に同乗して水先案内を行うことで、他の海賊や航路の難所から船を守り、その対価として通行料を徴収しました。海の難所であったからこそ、この掟は重んじられ、大名や商人たちはそれに従うことで航海の安全を確保していたとされています。

この通行料を徴収する海の関所を「札浦」といい、芸予諸島を基点として、全盛期には九州北部から畿内における航路の要港に「札浦」が設けられるほどに勢力を拡大。村上海賊は南北に連なる芸予諸島の地の利を最大限に活かし、「海城」を航路の要衝に配置することで「海の関所」とし、瀬戸内海の東西交通を支配したのです。

この仕組みにより、村上海賊は瀬戸内海の物流にも関与することになり、その本拠地である芸予諸島には国内外の高級な品々や優雅な文化がもたらされました。さらには「漁業者」としての顔もあり、瀬戸内海の新鮮な魚介類を獲り、時にはそれをお歳暮として陸の大名に送り届けたそうです。芸予諸島で食される海鮮料理「法楽焼」や「水軍鍋」は、村上海賊時代から伝わる郷土料理とされています。

村上海賊をはじめとする各水軍は、1588年に豊臣秀吉が公布した海賊停止令によって完全に力を削がれ、瀬戸内海という舞台からその姿を消していきました。さらに来島村上家は、関ヶ原の戦いで西軍に属したことから、徳川政権下では九州豊後(現在の大分県)にある森藩へ転封されます。その後、姓を久留島へと改め、明治の廃藩置県に至るまで家系は続きました。

■参考:1

■参考:2

現在の来島

2020年の国勢調査によると、来島には21名が暮らしているそうです。

こちらの家には表札が付いていますが、恐らく空き家でしょう。21名の島民のうち19名が65歳で、産業別15歳以上就業者数は計6名(漁業:4名、医療・福祉:1名、サービス業:1名)となっています。

こちらは港のそばに建っていた漁協の建物。島内を歩いた限りでは、郵便局や診療所、商店、自動販売機などは見当たらず、来島には日常的にお金を使う場所がほとんど存在しないように思われます。

村上海賊の時代を経て近世・近代に至るまで、来島がどのような歩みをたどったのかについては、ネット上にまとまった情報がほとんど見当たりません。島自体が小さいことに加えて平地も少ないので、集落を展開するスペースが限られています。

きっと、今もこの島に住んでいる方たちは「昔から住んでいるから」という理由で、島での暮らしを続けていると思いますが、これだけ四国本土と近いにも関わらず、なぜ不便な来島城跡に人が住み始めたのかは気になった点です。

村上海賊の末裔の方がいたりもするのでしょうか。これにて1時間の来島観光は終了。島を1周することも出来ず、要塞(城)だった面影もあまりないので、1時間あれば十分だと思います。

ちなみに、1時間歩いて、島の方や他の観光客はひとりも見かけませんでした。続いては11時15分発の船でお隣の「小島」へと渡ります。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント