ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2022年 与路島・請島旅行記」その9をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

雲の底が平らな理由

2022年8月13日、1泊2日で奄美群島の秘境「与路島」と「請島」を巡りました。

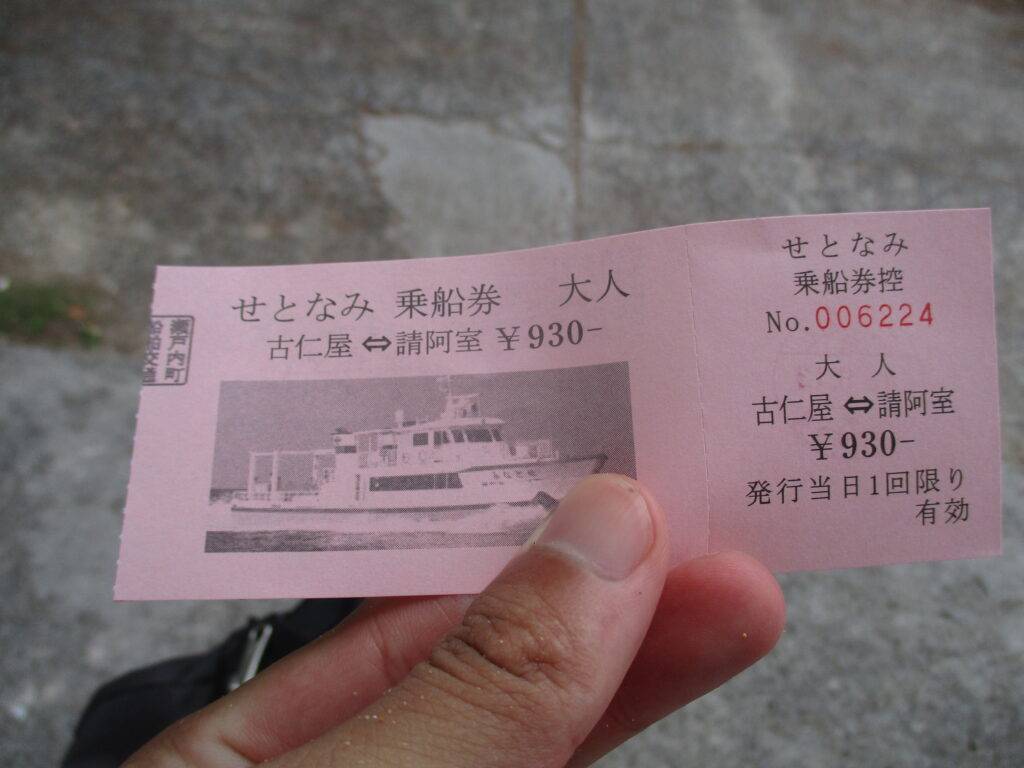

請島の請安室港から奄美大島・古仁屋港へと帰ります。乗船券はこちらの建物で買うのでしょうか。案内などはありませんが、桟橋周辺で乗船券を売っていそうな場所はここだけです。

桟橋でのんびり過ごしつつ、建物の様子を伺っていると、島の方によって建物が開放されました。そして無事、帰りの乗船券をゲット。

17時15分発、私が乗る古仁屋行きのフェリーせとなみがやって来ました。

さらば請島。古仁屋までは約45分の船旅です。

船の進行方向にあるやや大きな白い雲は「積雲」でしょうか。

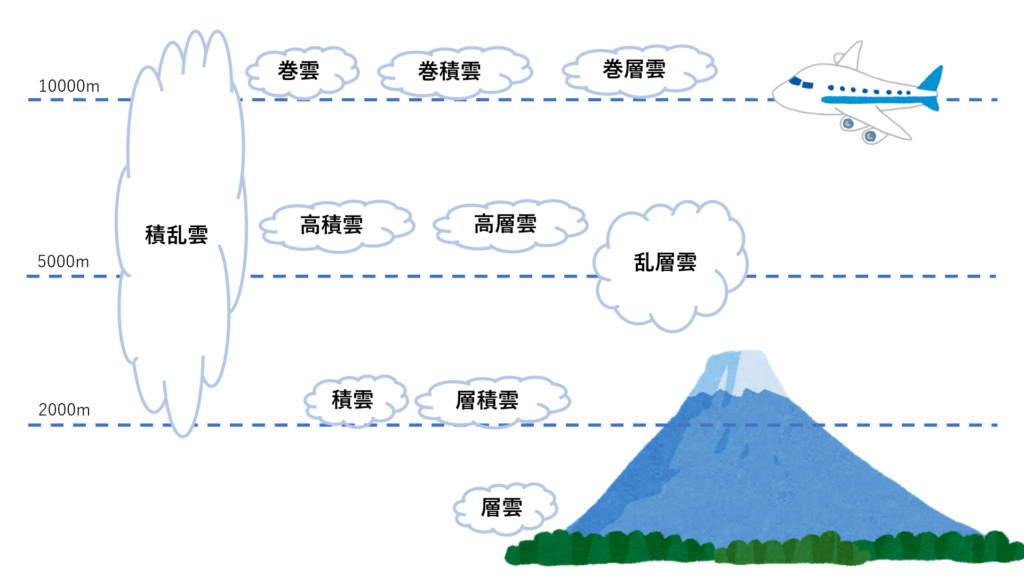

雲は発生する高さに応じて10種類に分けられます。積雲と積乱雲の違いは、外見上では判別しにくいため、「雷」が発生しているかどうか決まり、雷が発生していると「積乱雲」、そうでない場合は「積雲」となるそうです。

■ 参考:1

また、雲をよく見ると、雲の上部はモクモクとしている一方で、下部は綺麗な直線(平ら)になっています。これも積雲や積乱雲が持つ特徴のひとつのようです。雲の下部が平らになる理由について、名古屋大学宇宙地球環境研究所の解説によると…

- 上昇気流で持ち上げられた水蒸気がその高さで雲粒になるから

- 上昇気流で持ち上げられた水蒸気が雲粒になる高さを「雲底」という

- 落下してきた雲粒は、雲底の下に達すると、周りの空気が乾いているので蒸発する

- その結果、雲底の下へ雲が伸びることは出来ず、雲底は同じ高さに留まり続ける

ということですが、少し説明が難しいので、詳しく調べてみることにしました。

雲粒とは

学研キッズネットによると、雲を作っている極めて小さい水滴または氷の粒(氷晶)を「雲粒(うんりゅう)」と呼ぶそうです。

その核となるのは、森林火災などの自然活動や化石燃料燃焼による人間活動によって大気中に放出された粒子状の物質(エアロゾル)。水蒸気を含んだ空気を冷やすと、エアロゾルに水滴がびっしりと付いて、雲粒が作られます。雲はこの雲粒が集まって出来ているのです。

■ 参考:2

船から見える雲の正体を調べてみた!

雲が出来る仕組みと、冷えたグラスに水滴が付く仕組みは。同じであるとされています。

冷えたグラスに水滴が付くことと、雲が出来る仕組みの関係については、岐阜地方気象台による解説が分かりやすいものでした。要点をまとめると以下の通り。

- 空気中に含むことの出来る水蒸気の量は温度によって異なる

- 温度が高い空気は水蒸気を多く含ふくむことが出来る

- 温度の低い空気が含むことの出来る水蒸気量は少ない

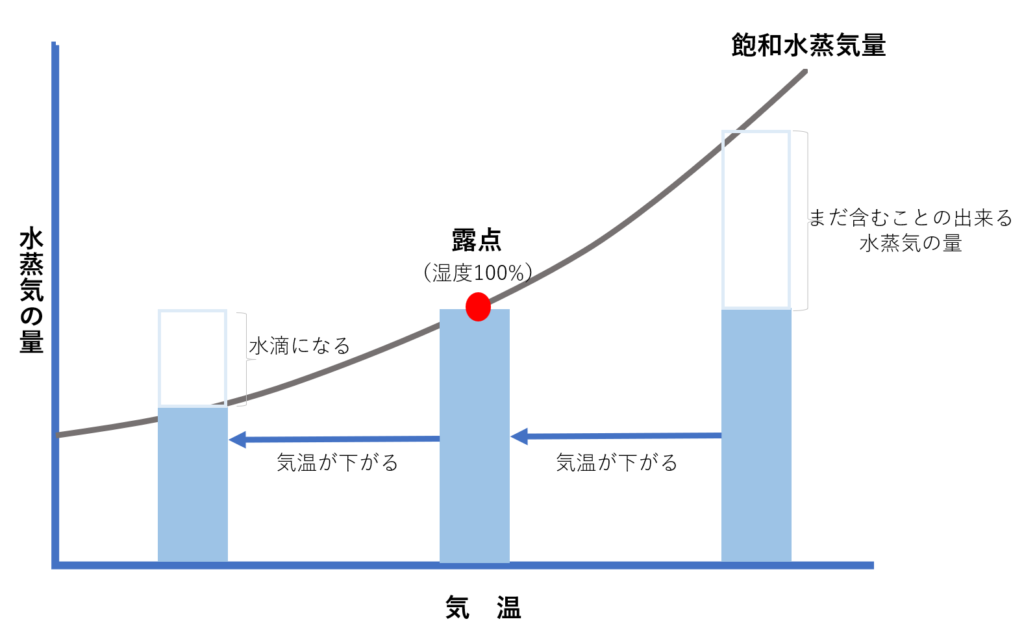

つまり、ポイントになるのは「飽和水蒸気量」です。

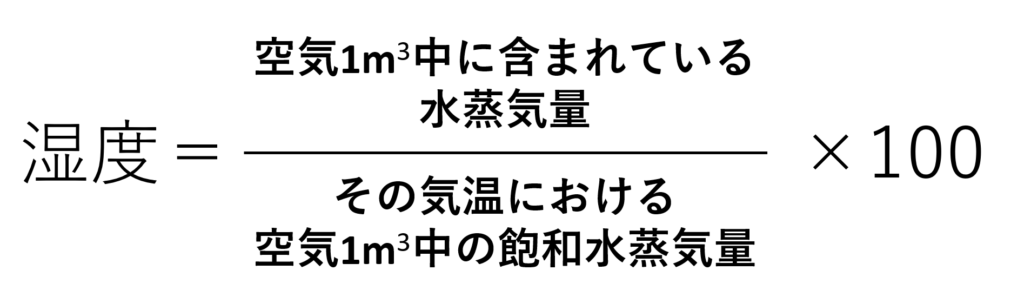

飽和水蒸気量は、1㎥の空気中に含むことが出来る水蒸気の質量をグラム(g)で表したもので、温度が高いほど空気中に多くの水蒸気を含むことが出来ます。日常生活でも使う『湿度』は、「ある空気中における水蒸気の量が、その気温における飽和水蒸気量に対して何%であるか」を示した値のことです。

湿度が100%を超える(=空気中の水蒸気量が、その気温における飽和水蒸気量を上回る)と、空気中の水蒸気は水に変わります。空気中の水蒸気量が飽和水蒸気量と等しくなる温度を「露点」 と言い、氷水で冷やされたコップの周りに水滴が付くのは、コップが置かれている部屋とコップ周辺の露点が異なるためです。

■ 参考:3

■ 参考:4

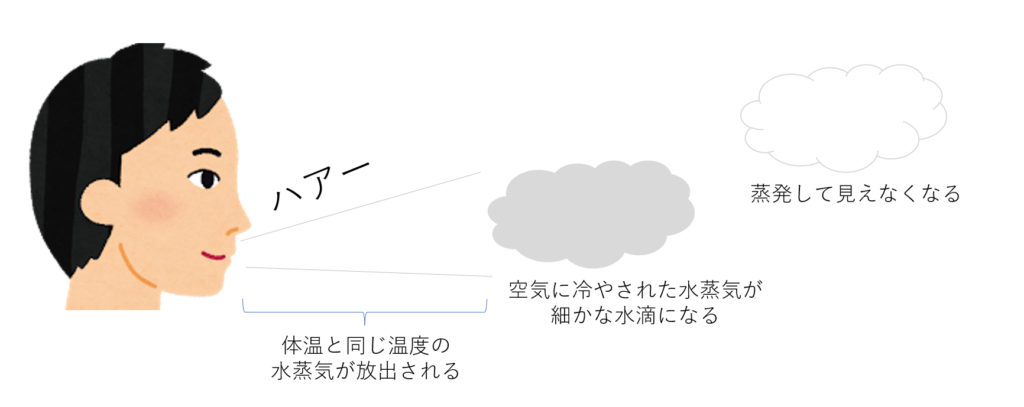

また、寒い日に我々の吐く息が白く見えるのも同じ仕組みとなっています。人間の吐息には水蒸気が含まれており、温度は体温と同じくらい。これが冬の冷たい空気に触れると、細かな水滴(=液体)となり、目で見ることが出来るようになるのです。

ただ、白い吐息は間もなく消えてしまい、空気中に留まることはありません。これはなぜでしょう。小学館による解説を参考すると、そのメカニズムは以下の通り。

- 水滴の表面から徐々に蒸発していく

- 蒸発すれば気体(水蒸気)となるため、目には見えなくなる

- 表面から少しずつ蒸発すると、水滴の粒はどんどん小さくなる

- 最終的には全て水蒸気となって空中に隠れていく

仮に息を吐き続けると、吐息は白く見え続けます。空気中に含まれる大量の水蒸気が上昇気流で上空へ運ばれ、そこで冷やされて出来た小さな水滴または氷の粒の集合体が「雲」なのでしょう。

ただ、空気中の水蒸気はどこから発生するのでしょう。はれるんライブラリー(気象庁)によると、地球上では海や川、地面などから、絶えず水が蒸発している(=水蒸気が発生している)と紹介されています。濡れた洗濯物が乾くのも、洗濯物の中の水が水蒸気になって外へ行ってしまった(蒸発した)からのようです。

ちなみに、「蒸発」「沸騰」「気化」は、どれも液体が気体に変わるときに使われる表現です。理科便覧ネットワークによると、その違いは以下の通り。

- 気化:固体または液体から気体に変化すること。蒸発と沸騰は気化の一種

- 沸騰:液体の内部から起こる。水の場合100度(=沸点)で起こる

- 蒸発:固体や液体の表面だけで気化が起こる。沸点以下でも起こる

上昇気流が発生する仕組み

水蒸気を含んだ空気を冷やすことで、雲が発生すると分かりました。それでは、どのようにして水蒸気を含んだ空気を冷やすのでしょうか。

気温は100m上昇する毎に約0.6℃低下します。そして、水蒸気を含んだ空気を上昇させるのが「上昇気流」です。雲は上昇気流があるところに発生すると言われています。

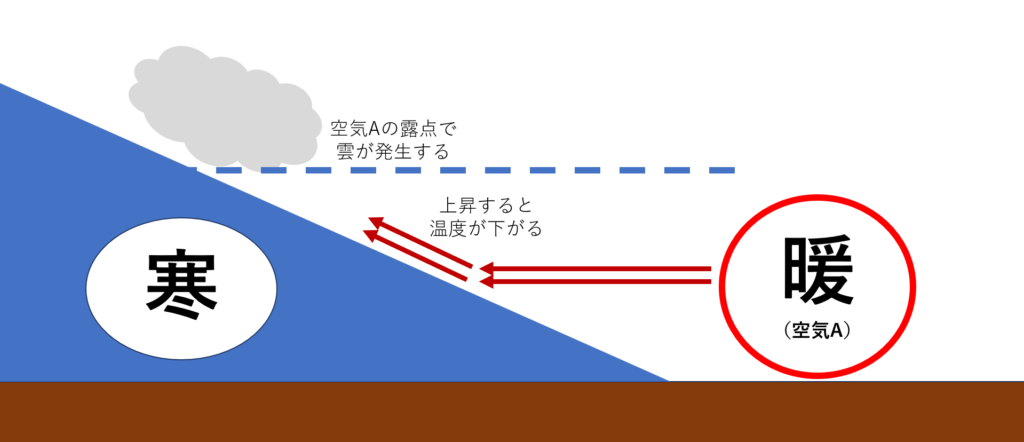

上昇気流が発生する場所1:前線

暖かい空気(=密度が小さい=軽い)と冷たい空気(=密度が大きい=重い)がぶつかると、暖かい空気が持ち上げられて上昇気流が発生します。そして、暖かい空気は水蒸気を多く含むことが出来るため、上空で雲が発生しやすいようです。

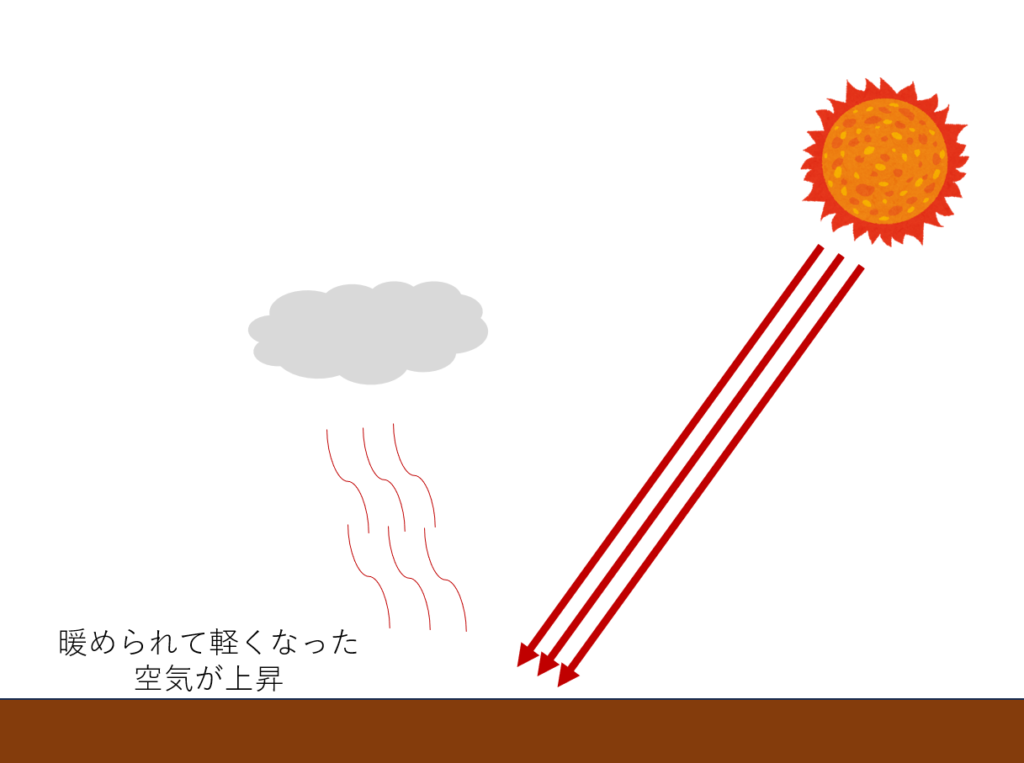

上昇気流が発生する場所2:強い日差し

陸地や山地が太陽光で温められると、地上付近の暖かい空気が上昇するため、雲が発生します。この仕組みによって発生するのが、夏の積乱雲です。

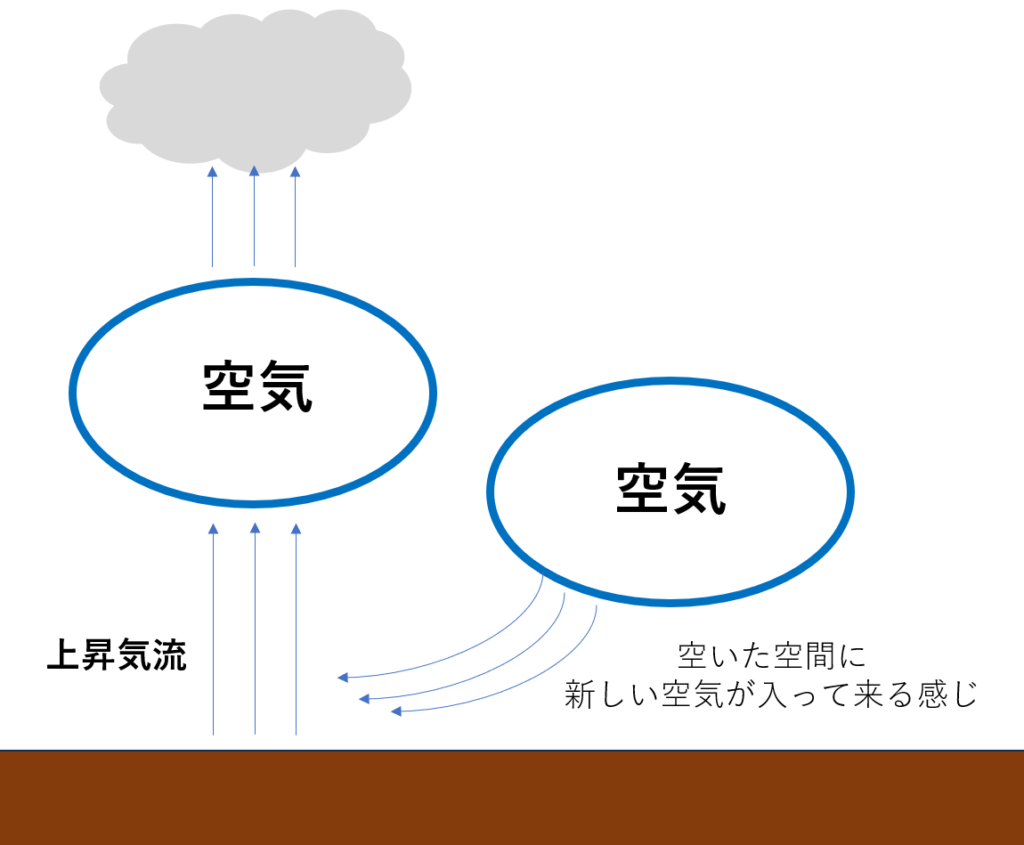

上昇気流が発生する場所3:低気圧

上昇気流が発生している場所には、周囲から空気が流れ込みます。これらの空気もまた上昇するため、低気圧の中心付近では雲が発生しやすくなります。

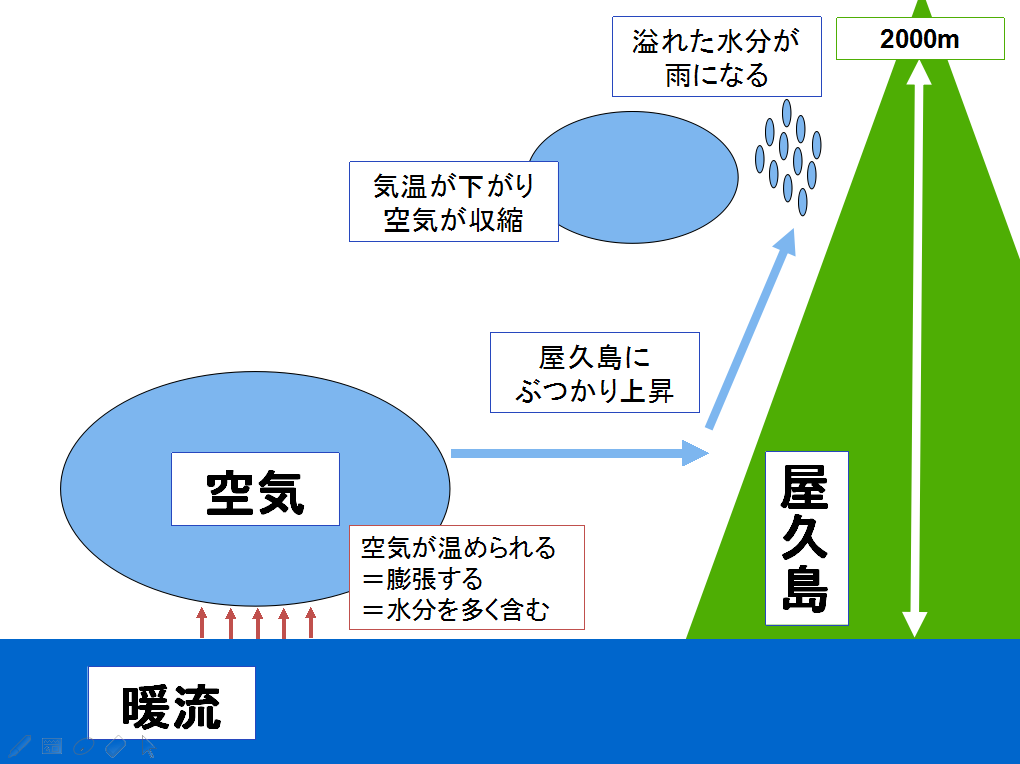

上昇気流が発生する場所4:山

平地で吹いている風(=空気)が、山にぶつかると、空気はその斜面に沿って上昇します。このとき、空気が水蒸気多く含んでいた場合、雲が発生します。屋久島で雨が多かったり、冬の日本海側で雪が多くなったりするのはこのためです。

■ 参考:屋久島で雨が多い理由

雨が降る仕組み

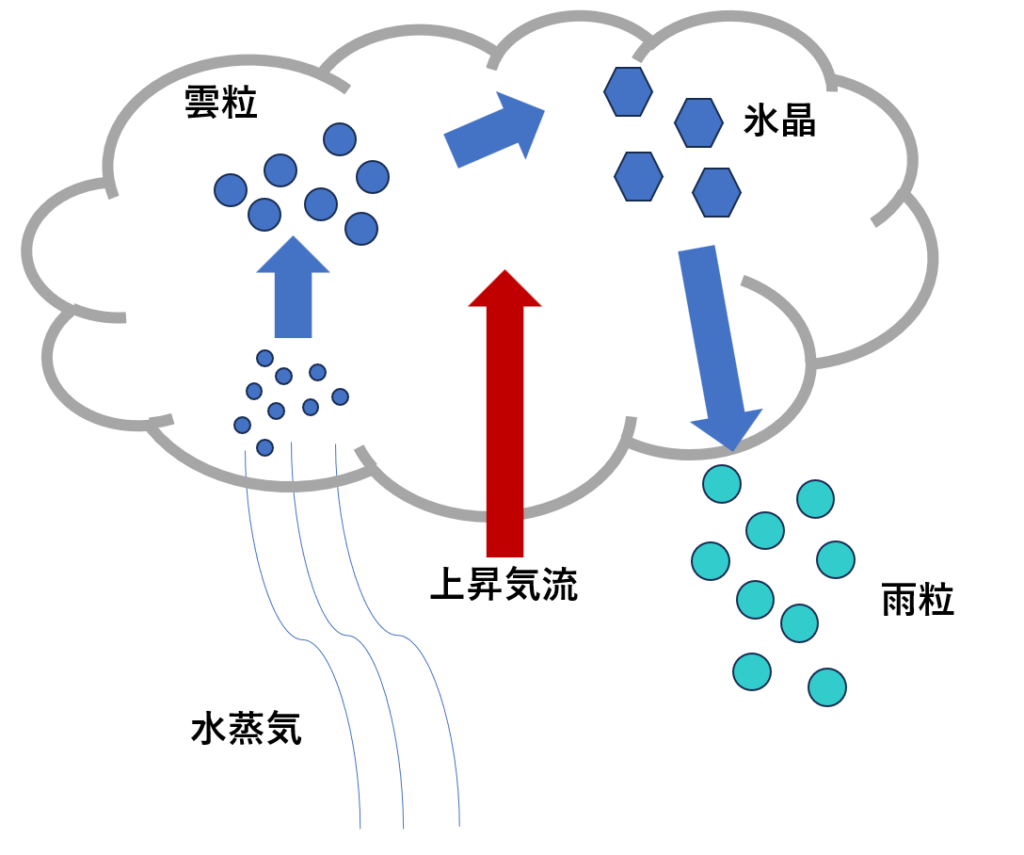

水蒸気を含んだ空気が、上昇気流によって上空に運ばれ、冷やされることで雲粒が作られます。雲(雲粒)にも重力が働いていますが、地上へ落ちて来ない理由は2つあるようです。

- 雲粒は極めて小さいので、落下速度が小さく、落下の途中で蒸発してしまう

- 雲粒の落下速度と同じか、それを上回る上昇気流が発生している

■ 参考:5

■ 参考:6

また、温度・湿度が全く同じ空気が地上から上昇した場合、露点も同じ温度となるため、雲粒もまた同じ高度で発生します。ただ実際は、一定の範囲の空気が「温度も湿度も全く同じ」という状態は考えにくいので、雲の中は雲粒と「まだ雲粒になっていない水蒸気」が混在した状態になっていると考えた方が良さそうです。

雲粒の落下速度を上回る上昇気流が発生している場合、雲粒は周囲の水蒸気を取り込み、成長しながら上昇します。そして、雲粒が上昇気流では支えることが出来ないサイズ・重さになると、地上へ向かって落下し、これが降雨の仕組みです。

なお、大きくなった雲粒が雨となるのは熱帯の地域で、日本では雲粒が上空で冷やされて氷(氷晶)となり、そのまま落ちたものが「雪」や「あられ」、溶けて落ちたものが「雨」となっています。

■ 参考:7

今一度、名古屋大学宇宙地球環境研究所による、積雲や積乱雲の底が真っ平になる理由についての解説を確認すると…

- 上昇気流で持ち上げられた水蒸気がその高さで雲粒になるから

- 上昇気流で持ち上げられた水蒸気が雲粒になる高さを「雲底」という

- 落下してきた雲粒は、雲底の下に達すると、周りの空気が乾いているので蒸発する

- その結果、雲底の下へ雲が伸びることは出来ず、雲底は同じ高さに留まり続ける

すなわち、底が平らな積雲や積乱雲の下では、まだ雨が降っていないということです。

また、積雲は上昇気流によって発生しますが、積雲の下で常に上昇気流が発生しているとは限りません。上空に風が吹いていれば、雲が上昇気流の影響が無かったり、気温の高い場所まで流されたりして、消滅することもあるでしょう。恐らく、普段私たちが見ている雲の多くが、上空の風に流されている雲です。

フェリーせとなみの前方にある積雲は動く気配が無く、ついに強そうな雨が降って来ました。雷の音は聞こえないので、積乱雲ではなさそうです。雷が発生していない、積乱雲のような形の雲を「雄大積雲」といいます。

しばらくすると、雲にぽっかりと空洞が出来ました。水滴が落下すると、周りの空気を下に引っ張るので、下降流(下に向かって吹く風)が発生するそうです。この下降流により、雲の中へ上空の乾いた空気が流入し雲粒は蒸発。やがて雲は消滅します。

■ 参考:8

この積雲は右半分だけが消滅。よく見ると、左半分でも雨が降って来たので、完全に消滅するのは時間の問題でしょう。

積雲を観察していると、あっという間に奄美大島・古仁屋港へ到着しました。

時刻は18時。この日は名瀬で1泊するので、ここからバスで移動します。

私は船から積雲を眺めている間も雨に当たりませんでしたが、この辺りは道路が濡れており、雨が降ったようです。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント