東京から約3時間。飛行機の進行方向左手にやんばるの森が見えるようになり、その数分後には本部半島の上空を通過。そして間もなく、飛行機は那覇空港へ着陸します。

那覇空港の緯度は北緯26度。空港の外へ出ると、温かく湿った空気が【亜熱帯の島】に来たことを感じさせてくれます。

亜熱帯海洋性気候とは何か

国(気象庁など)や沖縄県から出ている資料では、「沖縄は亜熱帯海洋性気候である」と紹介されることが多いです。

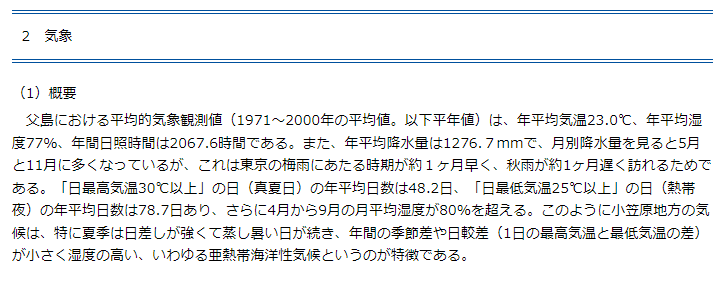

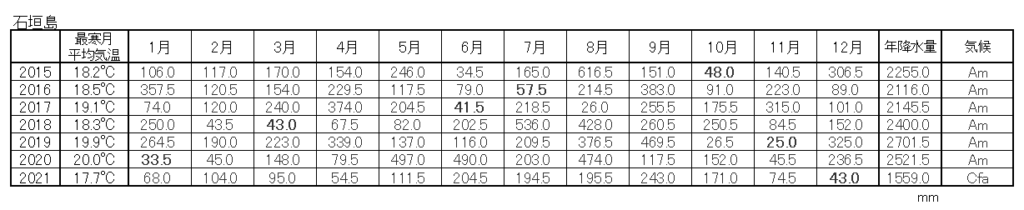

奄美群島や小笠原諸島もまた亜熱帯海洋性気候と紹介されています。それでは亜熱帯海洋性気候は、本州などの気候と比べてどのような違いや特徴があるのでしょうか。

地球の気候は、高校の地理の授業でも登場する「ケッペンの気候区分」を用いて語られることが多いです。ケッペンの気候区分では植生と気温によって、世界が大きくA(熱帯)・B(乾燥帯)・C(温帯)・D(冷帯)・E(寒帯)に分けられます。そこからさらに、降水量や雨季・乾季の有無などによって細かく分類されますが、ケッペンの気候区分に「亜熱帯」はありません。

ケッペンの気候区分的に当てはめると…

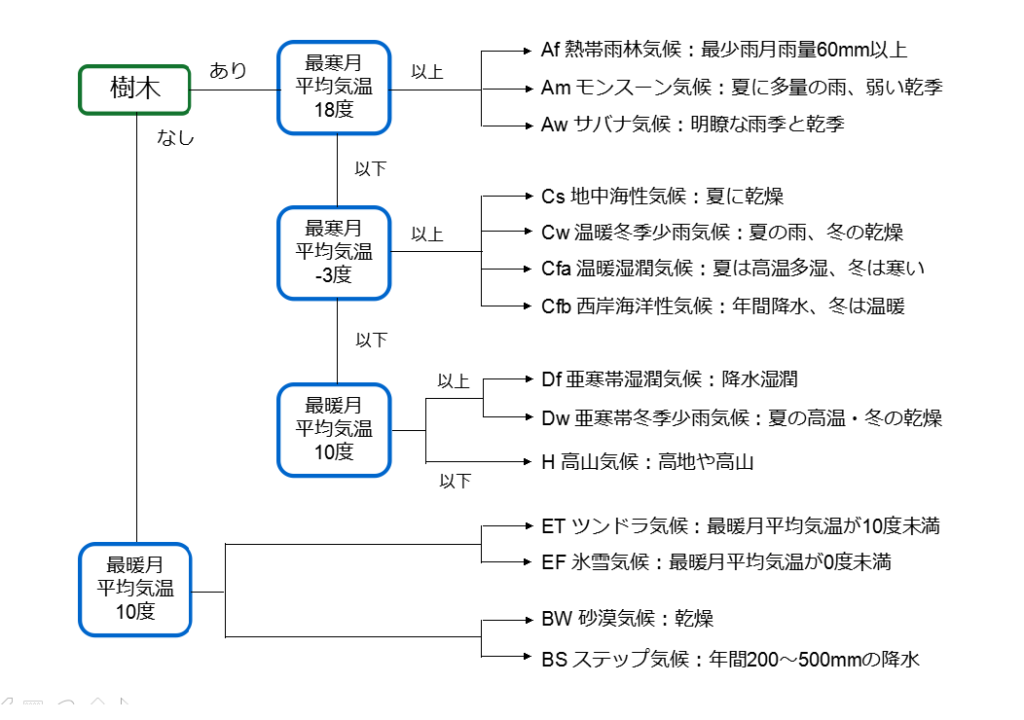

気象庁のデータをもとに、2015年以降の那覇の月別降水量と最寒月平均気温(1年間で一番寒かった月の平均気温)をまとめたのが以下の表です。

2015年から2018年と2021年は、最寒月平均気温が18度未満となっています。この場合、沖縄(那覇)の気候区分は温帯の【温暖湿潤気候】。一方、2019年と2020年の最寒月平均気温は18度以上、この2年間の最小雨月雨量は60mm以下なので、熱帯の【モンスーン気候】となります。

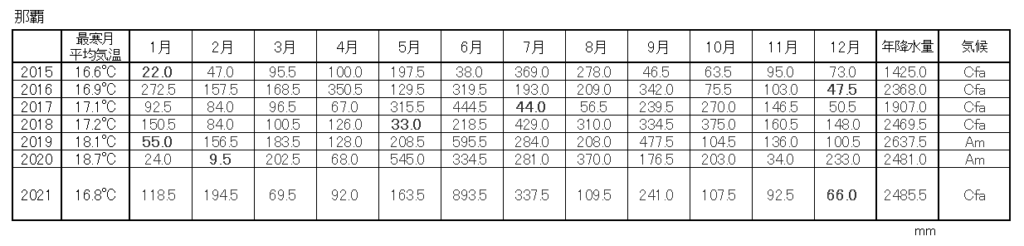

こちらは那覇より南に位置する石垣島の月別降水量と最寒月平均気温をまとめた表。熱帯のモンスーン気候となる年が多いですが、2021年は温暖湿潤気候です。

ケッペンの気候区分に当てはめると、年によって気候帯が変わる沖縄は、「○○気候である」と明言することが出来ないと分かりました。

奄美・小笠原の気候区分

奄美と小笠原はどうでしょうか。

奄美大島・名瀬の月別降水量と最寒月平均気温をまとめた表がこちら。2015年以降、最寒月平均気温が18度を超えた年は無いため、温暖湿潤気候と言えるでしょう。

その一方で雨が多く、2015年と2017年以外の年は最小雨月雨量が60mmを超えており、もう少し最寒月平均気温が高ければ熱帯雨林気候の条件に該当します。

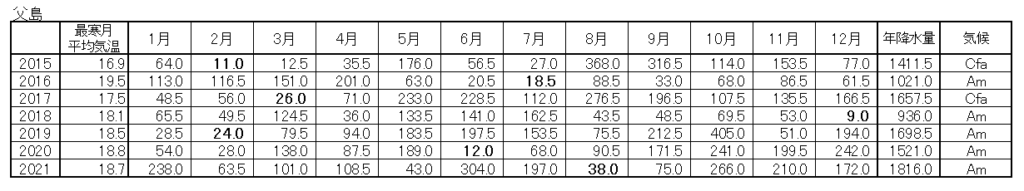

そしてこちらが小笠原諸島・父島の月別降水量と最寒月平均気温をまとめた表。 那覇や石垣島と同じく、年によってモンスーン気候または温暖湿潤気候となっていますが、降水量は少なめです。

生物地理学的には東洋区(熱帯と同じ)

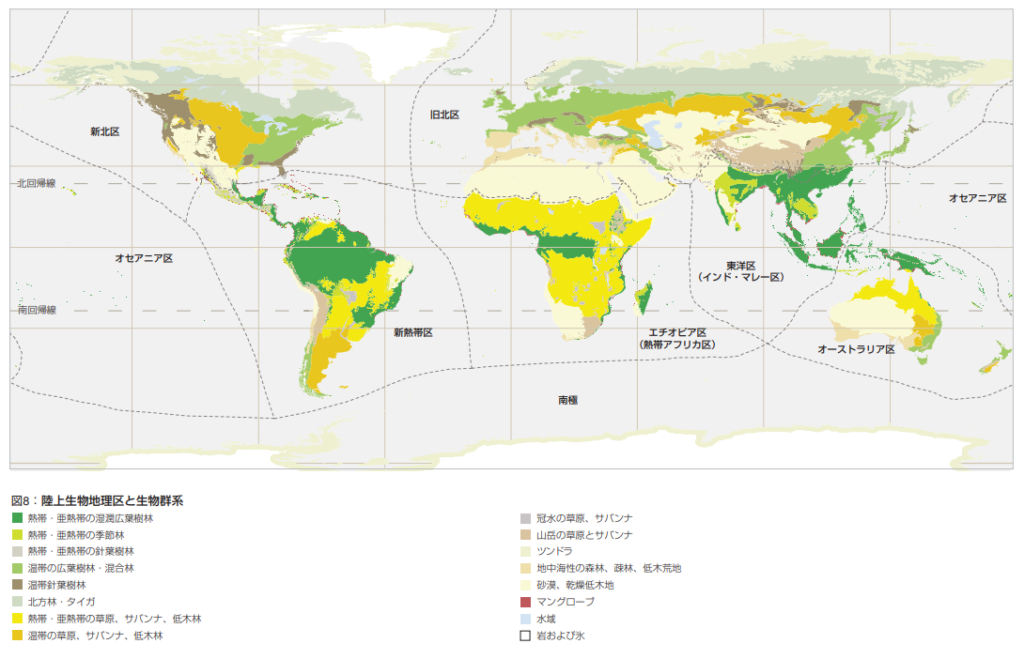

ここまではケッペンの気候区分に基づいて「沖縄は亜熱帯なのか」を検証してきました。動物相や植物相の違いから、地球の陸域を8つに区分するの生物地理学の視点から見るとどうでしょうか。

WWF Living Planet Report 2008の地図を見ると、日本の大部分は「旧北区」に属していますが、九州の南端に線が引かれ、トカラ・奄美・沖縄は「東洋区」、小笠原諸島は「オセアニア区」に区分されています。

こちらはトカラ列島・悪石島から小宝島へ向かう船から撮った写真。悪石島と小宝島の間の水深は1000mにもなり、旧北区と東洋区の境界「渡瀬線」と呼ばれています。小宝島より南にスギ花粉はなくニホンザルもいません。小宝島にはハブがいますが、悪石島より北にはハブがいません。

生物学的には、小宝島以南は赤道が通るフィリピンやインドネシアと同じ区分となるため、熱帯地域と言えるかもしれません。また、小笠原諸島は日本で唯一、ハワイなどと同じ「オセアニア」です。しかしここでも、「亜熱帯」という言葉が登場することはありません。

海洋性気候とは何か

続いては、亜熱帯海洋性気候の「海洋性気候」の部分について。

海洋性の特徴は「気温差が小さい」こと。水(海)は石(地面)に比べて、温まりにくく冷めにくい性質があります。夏のビーチへ遊びに行くと、砂浜の上は灼熱地獄ですが、砂浜と隣接する海の水が冷たいのはこの性質のためです。

一方で、少し曇ったり、雨が降ったりするだけで、素足でも普通に砂浜を歩けるようになります。このとき海の水が急に冷たくなることはありません。

空気は太陽の日差しによる熱をほとんど吸収せず、海や地面から熱を受け取ります。言い換えると、私たちが感じる気温は、海や地面の熱を受け取った「空気の温度」なのです。

海に近い場所は、海の熱を受けた空気が風などを通じて循環していますが、内陸は風も少なく、地面の熱を受けた空気が滞留します。これは暑い時だけでなく寒い時も同じ。冬は太陽の出ている時間が短くなるとともに、太陽の日差しの量が減るため、地面は熱を失います。その結果、空気が受け取る熱の量も減り寒くなるのです。

ちなみに、太陽の日差しで地球が温められるのと同じように、冬は地球が何かに冷やされるから寒い…というわけではありません。基本的に地球は極寒の惑星で、太陽が無ければ丸ごと凍ってしまうとも言われています。

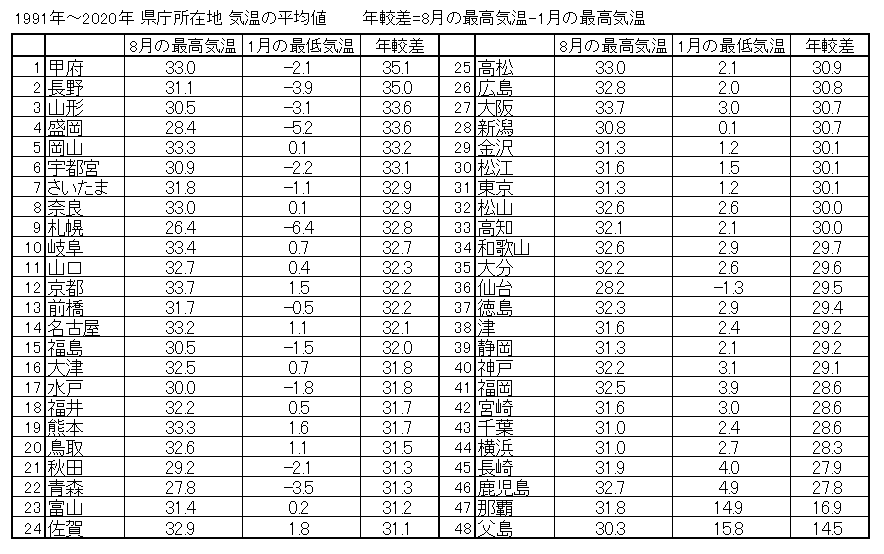

こちらは日本各地の気温をまとめた表。8月と1月の気温差(年較差)を比べると、やはり内陸で山に囲まれた甲府と長野は、年間の気温差が大きいことが分かります。那覇、そして小笠原諸島・父島は他の地点に比べて気温差(年較差)が圧倒的に小さく、まさに「海洋性気候」となっています。

地理学的に沖縄の気候を分析してみた

亜熱帯海洋性気候と言われる沖縄ですが、ケッペンの気候区分的には「亜熱帯」という気候帯が存在しません。

- 気候区分的にはAmまたはCfa気候

- 年間の気温差が小さい海洋性気候

- +@ 生物地理学的には東洋区(熱帯)

というのが、教科書的な沖縄の気候区分と言えるでしょう。

「亜熱帯」は、南国を想起させる、マーケティング用語なのかもしれません。分かりやすさが大事で、そこに厳密さは求められていないのです。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント