ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「鹿児島中央駅周辺を歩いて観光し、幕末から明治期の鹿児島&日本の歴史を知る」ことが出来たので、その様子をお届けします。

幕末から明治期の鹿児島&日本の歴史を知る

2023年1月3日、鹿児島中央駅にやって来ました。

夕方の船で種子島へ渡るので、それまでは駅周辺を歩きながら、幕末から明治期の鹿児島&日本の歴史について勉強します。事前に情報を調べていなかったので、順番は適当。それでも偉人が多いが故、案内板や石碑の数も多く、結構勉強になるのが凄いところです。何よりこうした観光は無料で楽しむことが出来ます。

まずは鹿児島中央駅から甲突川を渡った場所にある大久保利通の像。1830年、鹿児島市加治屋町の下級武士の子として生まれ、1871年には岩倉使節団の副使として欧米を視察。帰国後は、内務卿(=内務省長官)として富岡製糸場を作るなど、殖産興業による日本の近代化に向けて尽力しました。

■ 参考:1

大久保利通像の前にある横断歩道を渡った場所にあるのが『歴史ロード “維新ふるさとの道”』。甲突川沿いに整備された遊歩道で、幕末から明治期の日本の歴史と薩摩藩の関わりを知ることが出来ます。

歴史ロード “維新ふるさとの道”

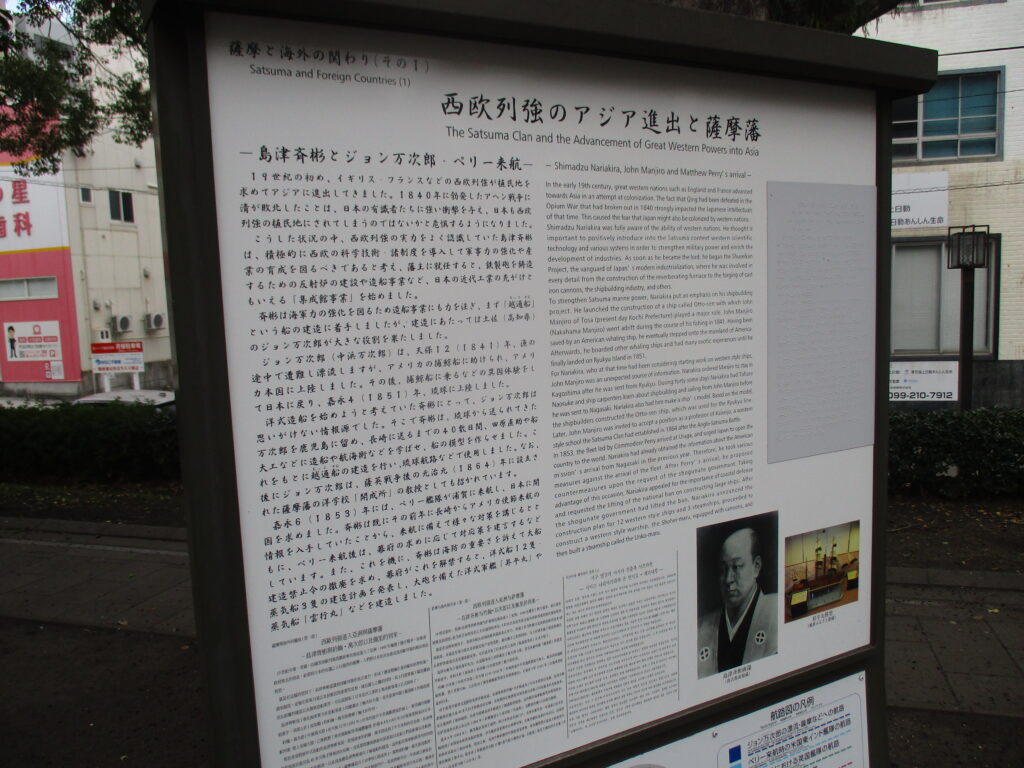

『西欧列強のアジア進出と薩摩藩』という案内板に書かれている内容は以下の通り。

- 1800年代初頭、イギリス・フランスなどの西欧諸国が植民地を求めてアジアへ進出

- アヘン戦争(1840年)で清がイギリスに敗れると、日本でも危機感が高まる

- 島津斉彬は西欧の科学技術や諸制度を導入し、軍事力の強化や産業の育成を図るべきと考え、藩主に就任

- 鉄製砲を鋳造するための反射炉の建設や造船事業など、日本の近代工業の先駆けともいえる「集成館事業」を開始

- 斉彬は軍事力の強化を図るため、造船事業にも力を注ぎ、まず「越通(おっと)船」という船の建造に着手

≪今後のネタ帳≫

・島津斉彬とは何者か

・集成館事業とは

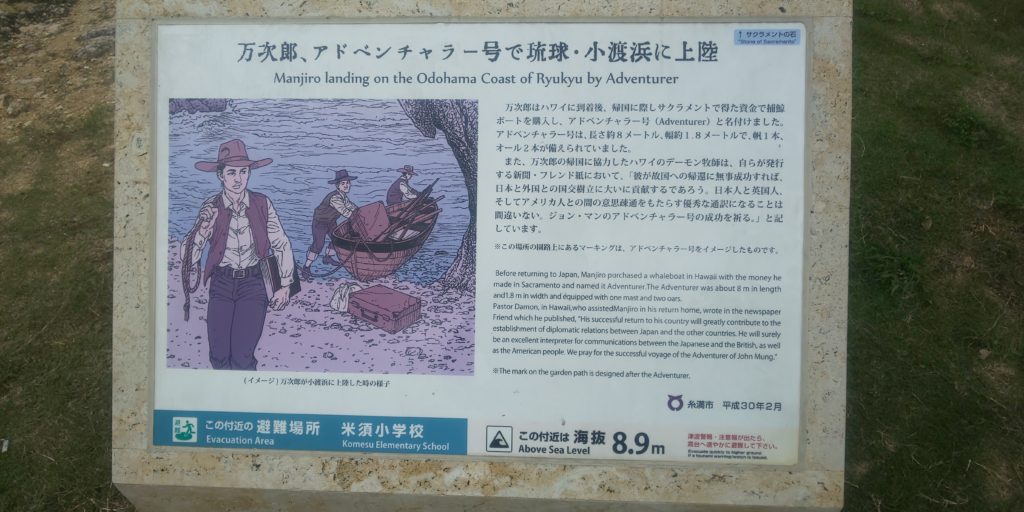

越通船の建造にあたっては、ジョン万次郎が大きな役割を果たしました。土佐出身のジョン万次郎が漁の途中で遭難したのは1841年のこと。しばらく漂流した後、アメリカの捕鯨船に救出され、図らずもアメリカ大陸に上陸した最初の日本人となりました。

その後、万次郎はアメリカの捕鯨船に乗り、1951年に現在の沖縄県糸満市に上陸。琉球から長崎へ送られることになりましたが、斉彬は万次郎を鹿児島に留め、40数日間にわたって、船大工などに造船や航海術を学ばせたり、船の模型を作らせたりしたそうです。こうした縁もあり、万次郎は1864年に設立された薩摩藩の洋学校「開成所」の教授として招かれています。

≪気になるメモ≫

・ジョン万次郎の生涯

・越通船とは

・開成所について

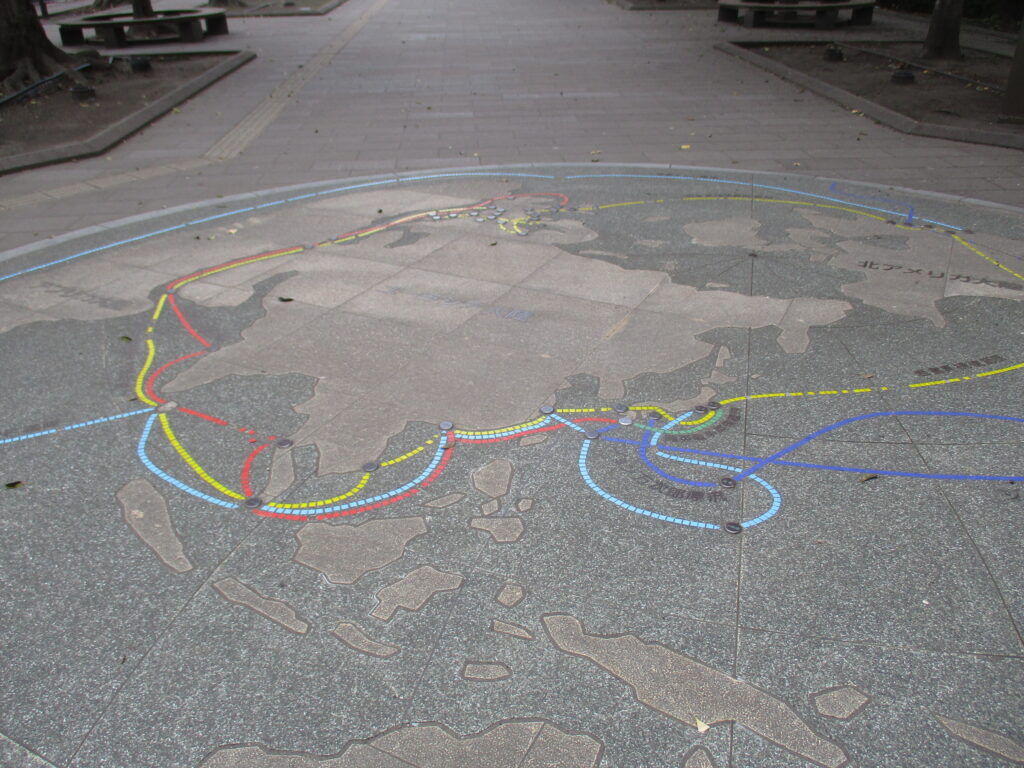

案内板のそばには、地面に世界地図が描かれていました。大陸を囲むカラフルな線が示しているのは以下の航路です。

- 青色:ジョン万次郎漂流

- 水色:ペリー来航時の米国東インド艦隊

- 黄色:岩倉具視使節団

- 赤色:薩摩藩 英国留学生の航路

- 緑色:薩英戦争時の英国艦隊

それぞれの船が立ち寄った場所の地名も埋め込まれています。ちなみに、斉彬はアメリカ使節(=ペリー艦隊)が来航するという情報を、1年前に長崎で入手していたようです。様々な対策を講じるとともに、幕府の求めに応じて対応策を提案。さらに、斉彬は海防の重要性から大船建造禁止令の撤廃を求め、幕府はこの令を解禁しました。

これを受けて斉彬は洋式船12隻、蒸気船3隻の建造計画を発表。大砲を備えた洋式軍艦「昇平丸」や蒸気船「雲行丸」などを建造しました。

偉人たちを輩出した加治屋町を歩く

こちらは『大久保利通君誕生之地』と書かれた石碑。大久保利通は幼い頃に高麗町から下加治屋町へ引っ越してきたそうです。石碑には「誕生之地」と刻まれていますが、現在は「生い立ちの地」として紹介されています。

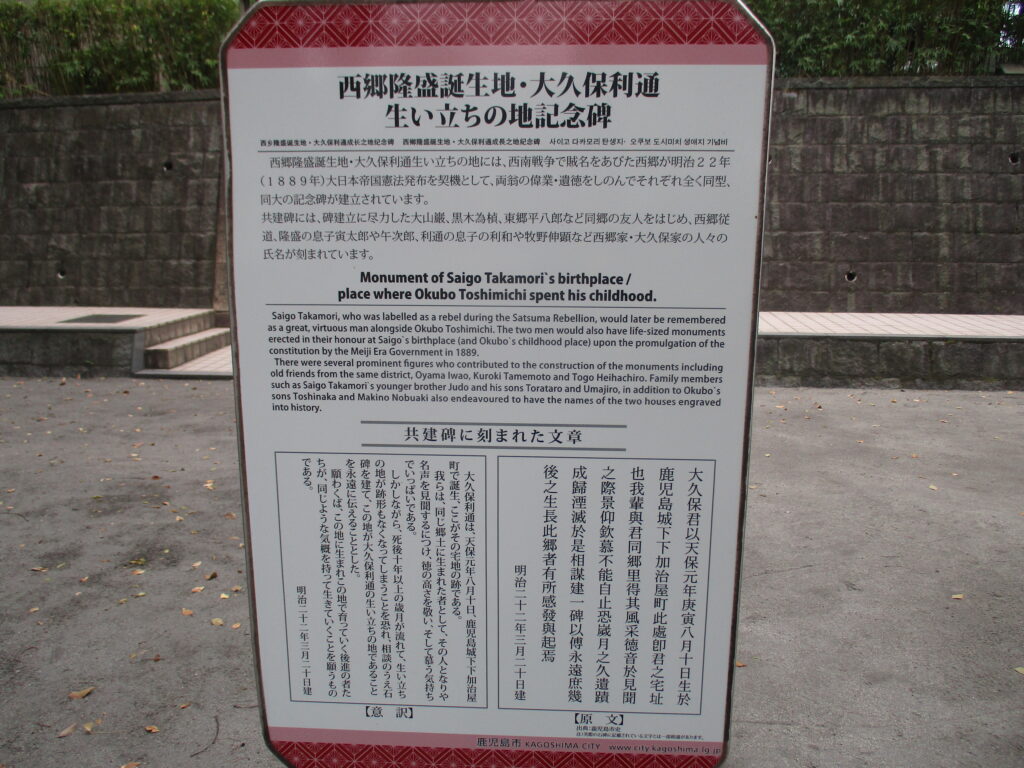

そばには『西郷隆盛誕生地・大久保利通生い立ちの地記念碑』についての案内板がありました。加治屋町は西郷隆盛が生まれ育った地区でもあります。2人の学年は3つ離れていますが、どうやら2人は幼少期から仲が良かったそうです。

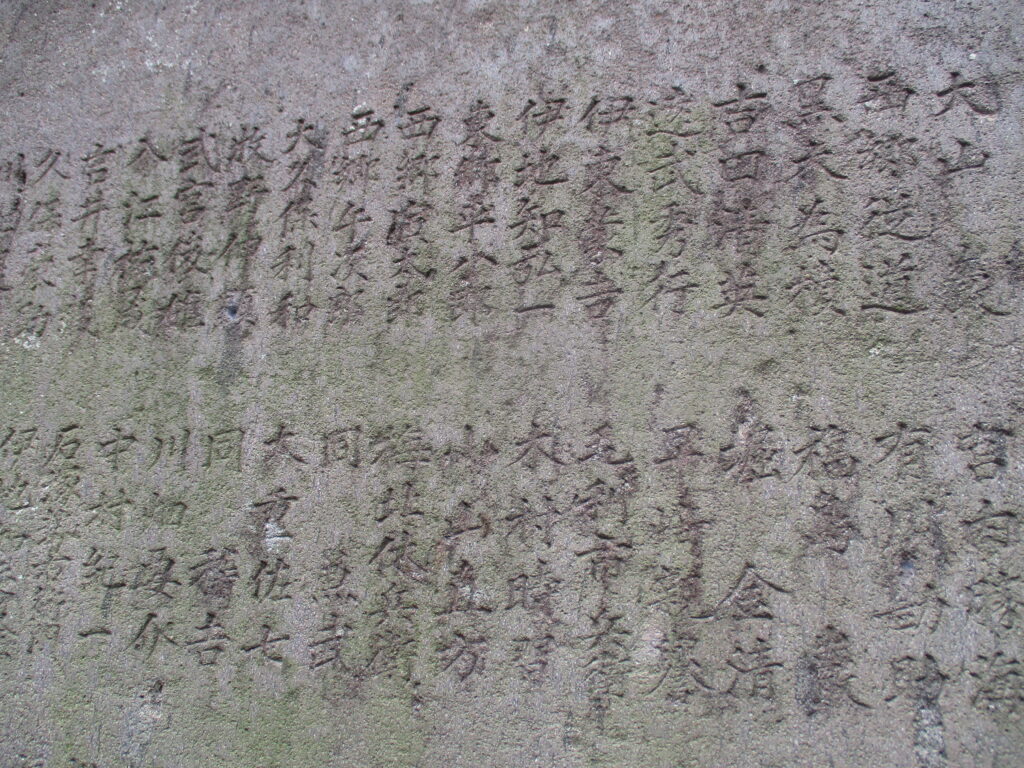

こちらが案内板の横にある共通碑。案内板に書かれている石碑の意訳は以下の通り。

大久保利通は、天保元年八月十日、鹿児島城下下鍛冶屋町で誕生、ここがその宅地の跡である。我らは同じ郷土に生まれた者として、その人となりや名声を見聞するにつけ、徳の高さを敬い、そして慕う気持ちでいっぱいである。しかしながら、死後十年以上の歳月が流れて、生い立ちの地が跡形もなくなってしまうことを恐れ、相談のうえ石碑を建て、この地が大久保利通の生い立ちの地であることを永遠に伝えることにした。願わくば、この地に生まれこの地で育っていく後進の者たちが、同じような気概を持って生きていくことを願うものである(明治二十二年三月二十日建)。

『西郷隆盛君誕生之地』の石碑は、大久保利通生い立ちの地から3分ほど歩いた場所にあります。

2人の旧宅地に建立された記念碑と碑文は、偉業・遺徳をしのんで平等に扱うよう配慮されているようで、全く同じ造りです。

碑文の裏には、碑建立に尽力した大山巌(日清戦争・日露戦争の司令官)、黒木為楨(日露戦争で活躍した陸軍大将)、東郷平八郎(日本海海戦を指揮した海軍大将)など同郷の友人をはじめ、隆盛の弟・従道、隆盛の息子である寅太郎や牛次郎、利通の息子である利和や牧野伸顕(次男)など、西郷家・大久保家の人々の氏名が刻まれています。

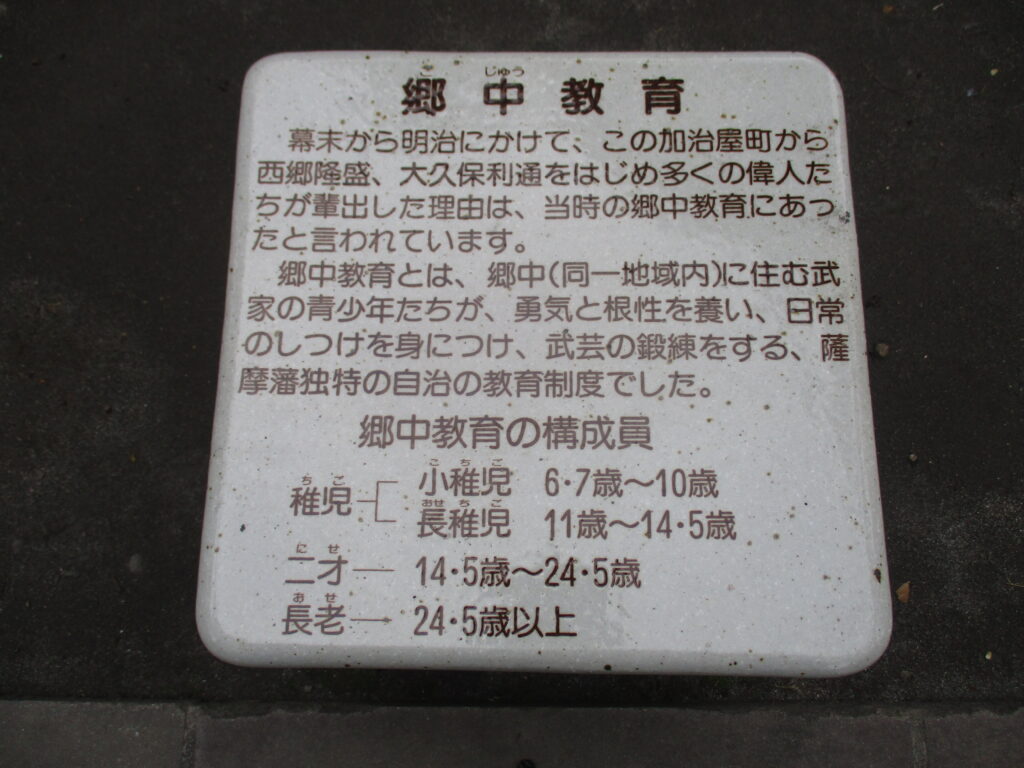

周辺には他にも偉人の石碑や史跡が残されています。幕末から明治にかけて、加治屋町周辺からこれだけ多くの偉人を輩出した背景には、当時の郷中教育があるようです。

郷中教育は、郷中(同一地域内)に住む武家の青少年たちが、勇気と根性を養い、日常のしつけを身につけ、武芸の鍛錬をするという薩摩藩独自の教育制度。6歳から24・25歳、さらにそれ以上の年齢も対象だったようです。

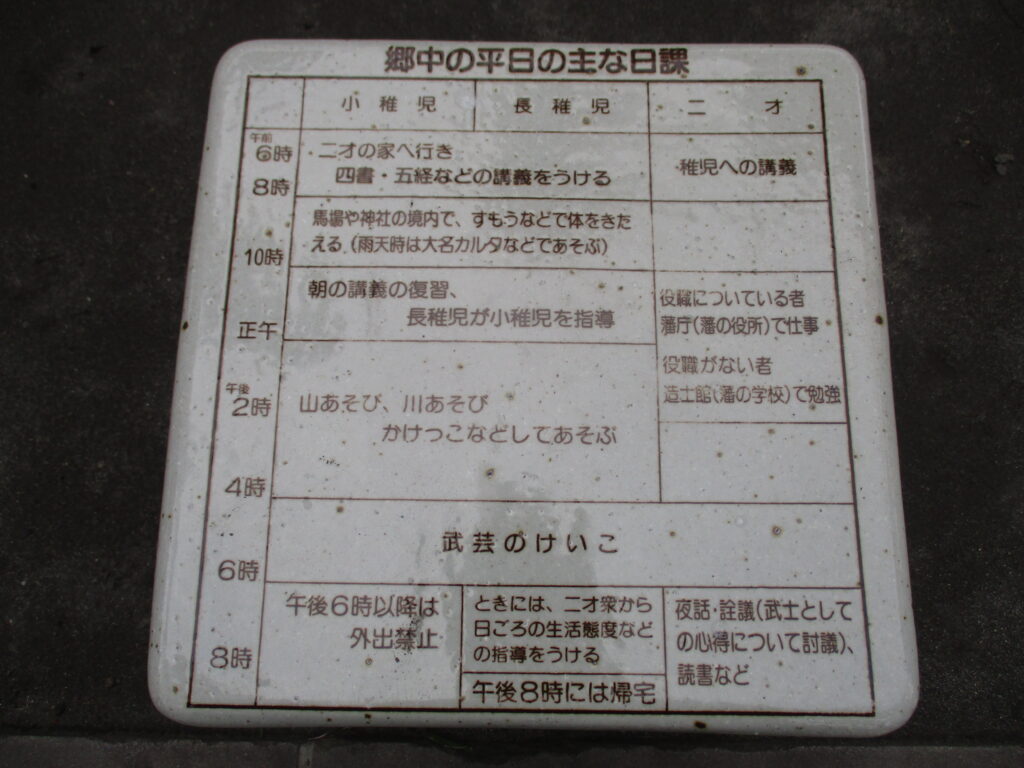

郷中の平日ルーティンも紹介されていました。これを見ると、小稚児・長稚児・二才の間で交流もあったようなので、学年が3つ離れた西郷隆盛と大久保利通の間にも親交が生まれたのでしょう。

今でも鹿児島市内には郷中塾(中学生向け個別指導塾)があります。

『歴史ロード “維新ふるさとの道”』はここまで。もう少し周辺を歩きます。

こちらは高麗町にある『大久保利通誕生之地』の石碑。1988年に町内会によって建立されたと刻まれています。案内板に書かれている内容は以下の通り。

西郷隆盛や木戸孝允とともに明治維新の三傑といわれる大久保利通は、明治政府になってからは参議、大蔵卿(大蔵省長官)、内務卿などの要職に就き、事実上の日本の首相として、次々と新しい政策に取り組み、日本の近代化に大きな業績を残しました。西南戦争以後は、駒場農学校を開設して、事業にものりだしましたが、1878年5月に紀尾井坂で刺客に襲われ、47歳で生涯を閉じました。

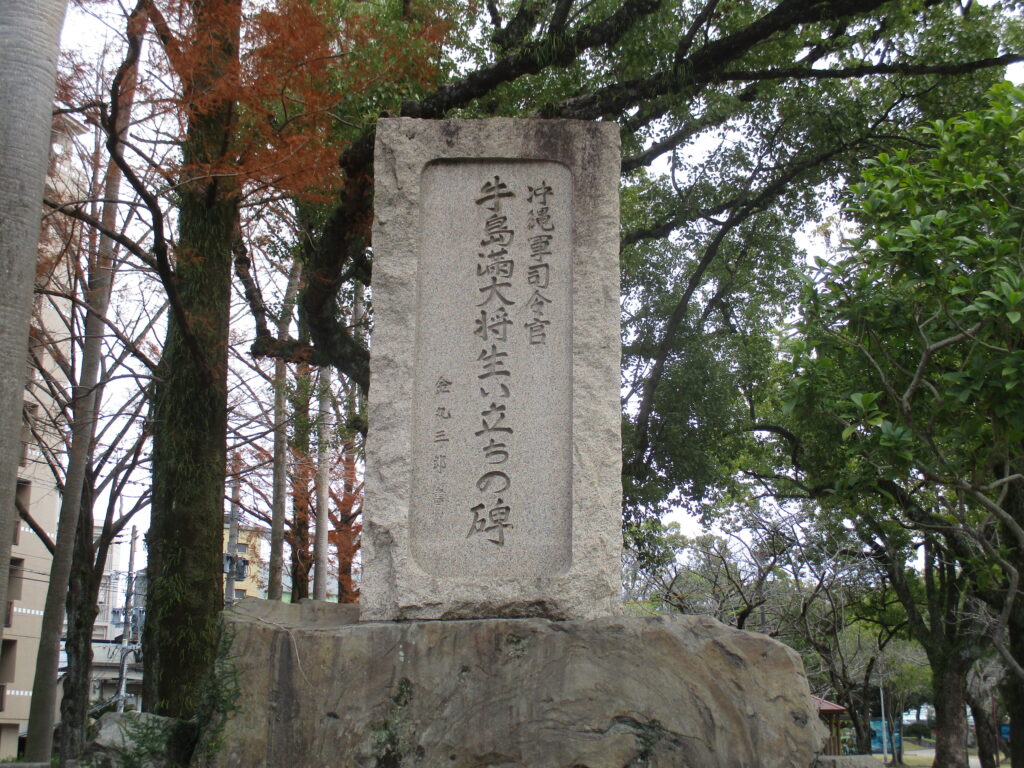

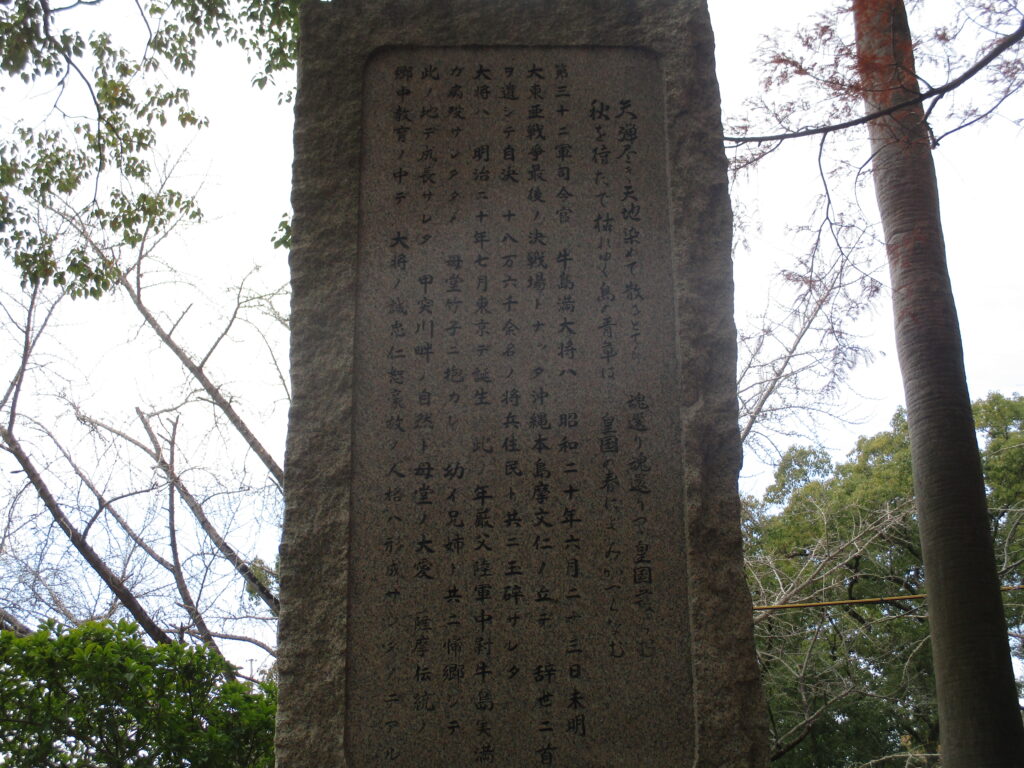

もう一度加治屋町に戻り、こちらは『沖縄軍司令官 牛島満大将生い立ちの碑』。1980年の沖縄慰霊の日(6月23日)に建立された石碑です。

牛島満は1887年7月に東京で生まれましたが、同年に父が病死したため、母の故郷である鹿児島で育ちました。その後、沖縄戦で第32軍を指揮し、最期は摩文仁の丘(沖縄県糸満市)で自決。沖縄では住民に多大な犠牲をもたらしたとして、今でも責任を問われています。そうした沖縄世論への配慮か、市や県の観光ホームページや案内板でも石碑の場所は紹介されていません。

道端に石敢當がありました。沖縄ではあちこちで見られる魔除けの石碑で「いしがんとう」と呼ばれます。鹿児島では「せっかんとう」と呼ばれ、昔に設置され、現存しているものは少ないそうです。

鹿児島中央高校には西郷隆盛と大久保利通のイラストがありました。現在はこのように両者とも評価されていますが、ネット上では「鹿児島県民は大久保利通が嫌い」という説も出てきます。この記事の最初でご紹介した大久保利通像が造られたのは1979年。確かに、西郷隆盛像よりも40年後のことです。大久保利通の不人気は、1877年の西南戦争で幼馴染だったはずの西郷隆盛を自決に追いやったことが理由とされています。

≪気になるメモ≫

・西南戦争について

そして、鹿児島中央高校の横にあるのが『東郷平八郎誕生地』の石碑。1847年に生まれた平八郎もまた下加治屋町の郷中の出身です。幼少の頃から、西郷隆盛の次弟・吉次郎に可愛がられました。案内板に基づく平八郎の経歴は以下の通り。

- 1863年:薩英戦争に参加し、力の差を見せつけられ、海軍への道を志す

- 1868年:戊辰戦争で軍艦春日丸に乗り組み、次々と戦に参加

- 1871年:海軍の留学生としてイギリスへ。帆船ハンプシャー号で世界一周

- 1894年:日清戦争に浪速艦長として参加

- 1905年:日露戦争で連合艦隊司令長官として、ロシアのバルチック艦隊を破る

無料で楽しめる鹿児島観光

そして、締めはやっぱり西郷隆盛像へ。

その途中にあったのが鹿児島カテドラル・ザビエル教会と鹿児島市ザビエル公園。1908年に建てられたザビエル教会は、日本最初の本格的な石造りの教会でしたが、1945年4月8日の空襲で焼失。その後、1949年に木像聖堂が再建され、現在の聖堂は1999年に建てられた3代目です。公園には最初の石造りの旧聖堂の一部とザビエルの胸像が残されています。

■ 参考:鹿児島とザビエルの関係

次の交差点が沖縄へと続く国道58号線の起点です。

西郷隆盛像については以前もご紹介しました。2018年にはNHK大河ドラマ「西郷(せご)どん」が放送されるなど、鹿児島県民だけでなく、国民の人気者と言えるでしょう。

■ 参考:国道58号線の起点にある西郷隆盛像へ

≪気になるメモ≫

・西郷隆盛が人気である理由

国道58号線で西郷隆盛像方面に向かい、信号を左折すると、次に信号がある交差点は「照国神社前」。北九州市・門司から鳥栖市や熊本市など、九州の西側を通る国道3号線と、北九州市・門司から大分市や宮崎市など、九州の東側を通る国道10号線がぶつかるポイントです。

そしてこちらが交差点の名前になっている照国神社。初詣には約25万人が訪れる鹿児島市で最も大きな神社で、御祭神には集成館事業を行った藩主・島津斉彬が祀られています。藩主だった1851年から1858年の7年間に様々な実績を残し、死後に神社設立の運動が起こったそうです。1863年の勅命(天皇の命令)によって、斉彬に照國大明神の神号が授けられ、照国神社が出来ました。

つまり、比較的新しい神社です。社殿から振り返ると、桜島が綺麗に見えました。

最後に今回のルートがこちら。約6kmを2時間半近く歩いて観光しました。他にも沢山の歴史的名所があるので、1日かけても楽しめると思います。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント