ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2023年 鹿児島県三島村 旅行記」その5をお届けします。

★ 前回の記事は こちら ★

何もない島を観光

2023年5月4日、鹿児島県三島村の竹島を歩いて観光しています。

なお、竹島についての情報は非常に少ないです。そのため、前回の記事と同様、私が撮影した写真を順番にご紹介していきます。今回は、島の東にある佐多浦牧場から集落方面へと戻る様子です。

結局「佐多浦牧場」の案内板があった道の先は行き止まりだったので、この辺りが牧場なのでしょうか。

途中で分かれ道がありました。時刻は12時半。まだ時間はあるので、来た時とは違う道に行ってみます。

放牧された牛さんたちがいました。黒毛和牛ですが、島内で牛さんたちを食べられるお店はありません。

鹿児島や沖縄の島々で生まれ育った牛は、全国各地へ出荷され、その後松阪牛や神戸牛などのブランド牛として育てられることが多いです。

■ 参考

そして再び、両側をリュウキュウチクに囲まれた道へ。

竹島の東側はほとんどがこんな感じの景色。牛の放牧場と化した竹林の中を歩いているという感じで、見どころは特にありません。

牧場の入口と思われるゲートも、現在は機能しておらず、放置された状態となっています。

またしても分かれ道。

竹林の中を進むと…

さらに分かれ道がありました。

適当に竹林の中を通る細い道をぶらぶらと彷徨っていたら…

元の道へと戻りました。歩いてみても、竹林の中に細い脇道が通っている理由は分からず。

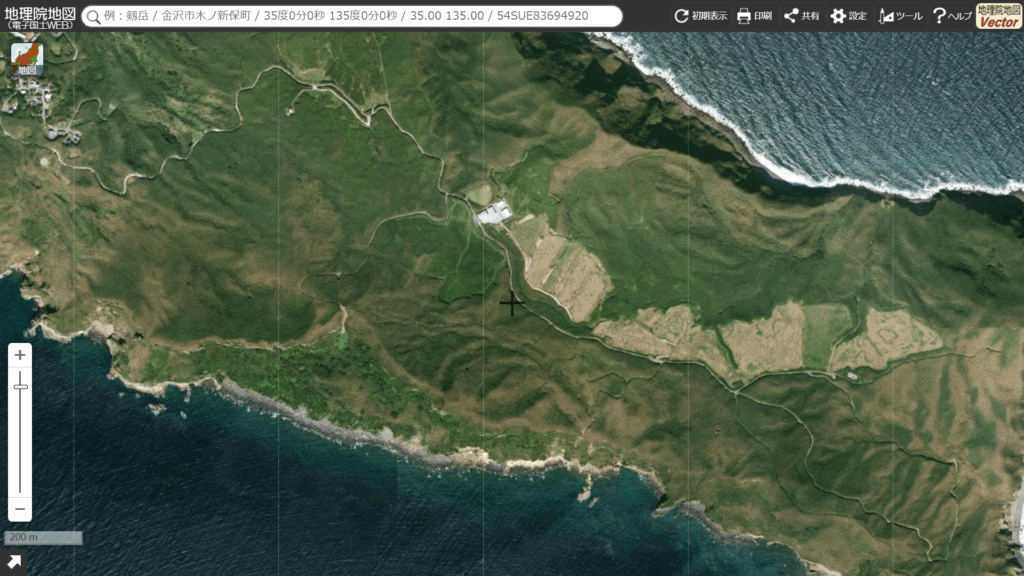

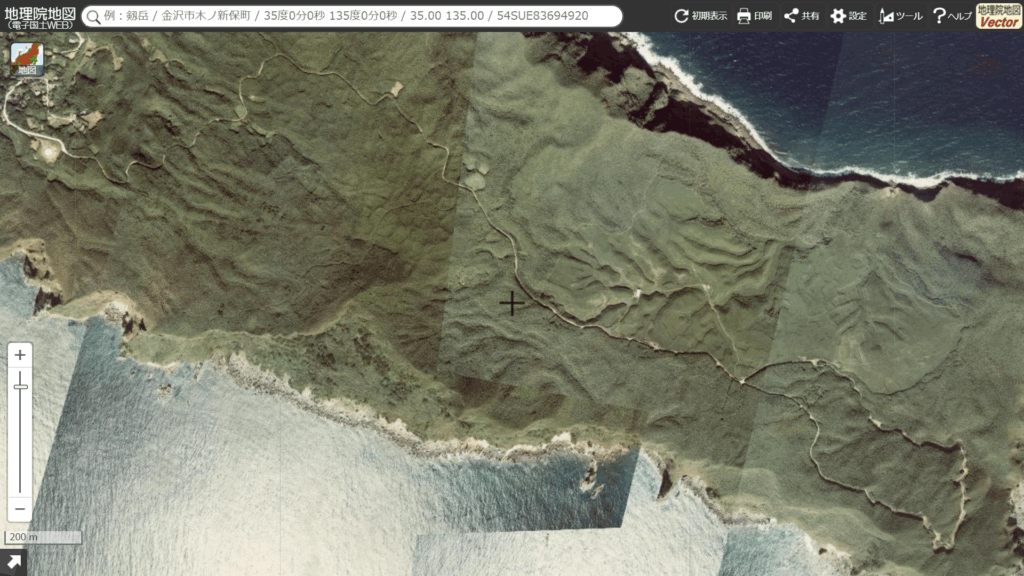

国土地理院地図の画像を見ると、中央を通るメインの道から、細くうねうねとした道がいくつか伸びているのが確認出来ます。

しかし、1974年~1978年に撮影された航空写真には、これらの道は写っていません。もしかしたら、竹の収穫や管理のために作られた道である可能性も考えられます。

1時間ほど歩いて、集落の近くまで戻って来ました。時刻は13時半。続いては島の西側にある「オンボ崎」を目指して歩きます。

竹島の東から西へと歩く

ここはかつて公園だったのでしょうか。大部分が雑草に覆われ、滑り台だけがぽつんと残されています。

こちらは竹島ふれあい広場と竹島体育館。鹿児島県のホームページでは「竹島で唯一ソフトボールができるグランドがあります。体育館はバレーボール等できます」と紹介されている他、緊急時にはヘリポートにもなるようです。

断崖絶壁の下、木々の隙間から見えているコンクリートの桟橋は「籠港」。現在は使用されていない港です。

そして、島の東側と同様、西側も基本的にはこのような緑の景色が広がります。

海沿いは崖が続き、海水浴を楽しめるような海岸もありません。

雑草に覆われたベンチと東屋がありました。

東屋の中はこんな感じ。立入禁止にはなっていなかったので、野宿をするにはここが良いかもしれません。

集落付近から歩くこと約30分、この辺りが竹島の最西端・オンボ崎。海の向こうには、お隣に浮かぶ硫黄島が見えています。

岩場に手すりが設置されているので、下まで行くことが出来るようです。

岩場を下りてみるとこんな感じ。竹島と硫黄島は鬼界カルデラの外輪山の一部(海面から出ている部分)であり、こうした岩の様子からも、竹島が「火山の島」であると分かります。

15時になりました。竹島の最西端・オンボ崎から再び集落方面へと戻ります。

この辺りの地名は「東風泊(こちどまり)」。南にオンボ崎へと続く半島、東に竹島があることから、昔から風待ちの湊となっていたのでしょう。この日も1隻の船が錨を下ろしていました。

途中に「東風泊港 300m」の案内板があったので、そちらにも行ってみます。

すっかり見慣れた景色の中を歩き…

舗装されていない道?を下りると…

海沿いの岩場に出ました。目の前に見えているのは、オンボ崎へと続く半島です。しかし、港らしき構造物は見当たりません。

自然に出来たものか、人工的に作られたものなのか、崖を貫くトンネルがありました。

トンネルを抜けた先は行き止まり。結局どこが「東風泊港」なのかは分からず。

この辺りは火山を感じる石や岩がゴロゴロと落ちていました。

集落を散策

という感じで、いわゆる「何もない島」の類に入る竹島。最後は集落を散策しながら、宿へと戻ります。

こちらは九州電力竹島発電所。島の電力はこの施設で作られています。

こちらは聖大明神社。案内板によると、祭神ははっきりしていないそうですが、彦火火出見尊と妃豊玉姫を祀っているとのこと。

また、社殿の前にあるのは狛犬ではなく唐猫。これらは1715年に鹿児島の石工・平山譽右衛門が竹島石を使って彫刻したものということです。

続いてご紹介するのは「井がわ」。案内板によると、ここには豊かな湧き水があったので、人々は「井がわ」と呼んで水汲み場としていたとのこと。また、ここにある石の階段も、1716年に鹿児島の石工・平山譽右衛門が造ったそうです。

三島村立竹島学園は9年生の義務教育学校。令和7年度は9名(しおかぜ留学生を含む)の子供たちが通っています。

こちらが竹島の名物「縁結びのガジュマル」。

案内板もありました。樹齢は約200年にもなるそうです。

下から見るとこんな感じ。道の両側に根をおろし、手をつないでいるようにも見えることが、その愛称の由来となっています。

こちらは竹島あいあい会館。鹿児島県のホームページによると、1階は診療所と管理人室、2階はコミュニティーセンターとなっているそうです。

竹の子加工場もありました。1978年に作られた施設で、ここで竹の子を缶詰にしていたそうです。

ただ、現在は竹の子を缶詰では販売していなさそうなので、恐らくこの工場も稼働していないと思われます。

先ほど、滑り台だけが残された公園跡がありましたが、こちらが新しい公園でしょうか。

この家は周囲を囲む塀に「竹」が使われています。

この辺りが竹島の住宅街。島には約50名が暮らしています。

ということで16時半前、民宿はまゆりに戻ってくることが出来ました。

お部屋はこんな感じ。Wi-Fiも繋がります。料金は1泊2食付きで9,500円でした。

そしてこちらが夕食。島の食材は竹の子とお刺身。竹の子は竹の子ご飯と天ぷらでいただきました。

竹の子は美味。しかも、ご飯はおかわり自由。

さらにはサイコロステーキも出てきて、ボリューム満点の夕食でした。

夕食後は、他の宿泊者の方や宿のオーナーさんとおしゃべり。皆さんの旅の話や島の昔話等を聞いて、楽しい時間を過ごすことが出来ました。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★ 続きはこちら ★

コメント