ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「鶴見のリトル沖縄に行ってきた」ので、その様子をお届けします。

鶴見のリトル沖縄を観光

2023年11月5日、鶴見駅(神奈川県横浜市)にやって来ました。

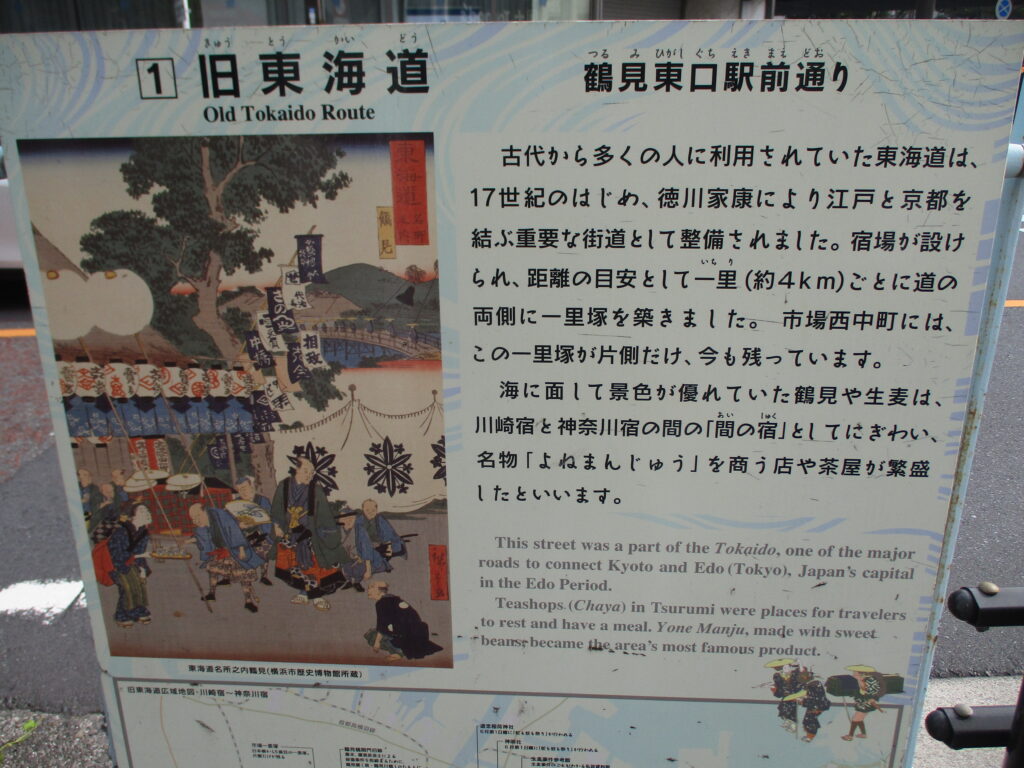

今回、鶴見へやって来た目的は「旧東海道」…ではなく「沖縄」です。鶴見には沖縄にルーツを持つ人々が多く暮らしていることから、『リトル沖縄』とも呼ばれています。2022年にはNHK連続テレビ小説「ちむどんどん」の舞台にもなりました。

目指すのはおきなわ物産センター。約1000種類の沖縄県産品が並ぶという、横浜鶴見リトル沖縄の拠点とも言えるお店です。JR鶴見駅の東口からは25分ほど歩きます。

しばらく歩いていると発見しました。「喜友名(きゆな)」は沖縄でよく見られる名字です。そもそもなぜこの辺りには、沖縄にルーツを持つ方(=沖縄系日本人)が多く暮らしているのでしょうか。

鶴見に沖縄移民が多い理由

沖縄から本土や海外へと多くの人々が離散してきた背景には、明治以降の沖縄に対する「国内植民地」的な扱いがありました。

琉球処分を経て日本に編入された沖縄は、帝国主義的な政策のもとで政策的に貧困が作り出され、農村では「ソテツ地獄」と称されるほどの窮乏が深刻化。こうした状況のなか、多くの人々が向かったのは南洋諸島や、関西や関東の工場地帯でした。

■ 参考:南洋諸島と沖縄移民

沖縄から本土への出稼ぎ者は1920年代から本格的に増加。特に神戸港を経由して大阪・大正区に多くの沖縄県民が集まりました。これは地理的な要因だけでなく、すでに渡航していた同郷者の存在が大きかったとされています。情報を媒介とするこうした移住は、「連鎖移住(chain migration)」と呼ばれるものです。

鶴見においても、先に定住した親戚や知人を頼ってやって来る人々が多く、地域内で自然と沖縄系住民のネットワークが築かれていきました。1912年、事業家・浅野総一郎による潮田海岸の埋め立て工事をきっかけに、沖縄出身者が鶴見へと流入し始めます。

1918年には丹那トンネル(東海道線 熱海ー函南間)の工事にも沖縄出身者が雇用され、1919年には富士瓦斯紡績川崎工場も沖縄出身者を多数採用。関東大震災後の復興需要も後押しとなり、沖縄からの移住者は鶴見に定着していきます。

■ 参考:1

差別と連帯の中で築かれた地域社会

一方で、鶴見へと移り住んだ沖縄出身者が直面したのは「差別」という厳しい現実でした。

不動産契約を断られる、飲食店に「沖縄人お断り」の貼り紙があるなど、沖縄出身者への偏見は戦後になっても根強く残り続けます。その中で彼らは孤立を避けるため、地縁・血縁を基盤に地域内で助け合い、連帯を強めていきました。

1927年には名護市屋部出身者による「屋部同志会」を母体とした「鶴見沖縄県人同志会」が結成され、翌年には「鶴見沖縄会館」が建設されます。1930年代までには、伊江・名護・世富慶・読谷など、出身地別の「島んちゅ会(郷友会)」が次々に立ち上がりました。

戦後の1946年には「沖縄人連盟鶴見支部」が結成され、1953年には「鶴見沖縄県人会」と改称されます。以降、青年会や芸能部、運動会の開催などを通して地域の文化的活動が活発化し、1977年には「財団法人おきつる青少年育成会」(現・一般財団法人おきつる協会)の設立へとつながります。

1957年に沖縄から本土への集団就職が開始されたことや、1964年以降、米軍が渡航制限政策を緩和し始めたことで、中学校・高等学校卒の集団就職者の増加。労働力の需要と送り出しの制度が噛み合ったことで、鶴見には継続的な人口流入が見られるようになります。

■ 参考:2

鶴見ウチナ―祭りへ

1980年代後半以降になると、鶴見には新たなルートをたどって沖縄系の人々が流入してきます。それは、戦後に南米へと渡った沖縄移民の「逆移住」です。

戦後の沖縄ではアメリカと日本の二重支配構造のもとで基地が集中し、住民の不満を和らげる手段として南米への移民政策が奨励されてきました。バブル景気で人手不足が深刻化するなか、鶴見の電設業者が南米在住の沖縄系住民を労働力として呼び寄せます。

この動きは南米の沖縄系コミュニティ同士のネットワークを通じて広がり、鶴見には「南米系島んちゅ」が次々とやってくるようになりました。

こうした新しい移住者の流入によって、1920年代から形成されていた沖縄系住民の集住地は、1980年代以降、さらに多様性を帯びた共住空間へと変貌していきます。2019年1月末時点で、鶴見には1,729名の南米国籍者が居住しており、その多くが沖縄にルーツを持っています。

こうした多文化共生の象徴ともいえるイベントが「鶴見ウチナー祭」です。もともとは横浜市中心部で行われていた沖縄系物産店が、鶴見区役所主催の「臨海フェスティバル」で「リトルおきなわ」コーナーを出したことをきっかけに、開催地が鶴見(入船公園)へと移ります。

誘客や地域活性化につなげる区のプロモーション事業「千客万来つるみ」の一環として、「鶴見ウチナー祭」がスタートしたのは2016年11月のこと。

区はこのイベントを「多文化共生」ではなく、「観光」の一環と位置づけており、沖縄出身者の文化が鶴見という地域の魅力として積極的に活用されています。

こうして鶴見は、過去から現在に至るまで、沖縄と世界をつなぐ「島人(しまんちゅ)」たちの拠点であり続けているのです。

■ 参考:3

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

.

コメント