ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2023年 日帰りで行く勝沼ぶどう郷の旅」その1をお届けします。

山梨・甲府盆地を地理学的に考察

2023年12月23日、JR中央本線の勝沼ぶどう郷駅(山梨県)にやって来ました。

「ぶどう郷」という駅名の通り、勝沼がある甲州市は日本を代表するぶどうの産地です。農林水産省によると。日本全体の収穫量は年間17万6,100トン(2017年)で、都道府県別の収穫量は山梨県が1位。そして、2位長野県、3位山形県、岡山県と続き、この4県で約6割を占めるそうです。

甲州市によると、勝沼でぶどう栽培が盛んな理由として、以下の点が挙げられています。

- 扇状地上や山麓斜面に立地している土地がほとんどで、砂礫質の水はけの良い土壌が広がっている。

- 日照時間が長く、1日の寒暖差が大きい。

勝沼を観光する前に、まずはこの2点について、地理学的に考察していくこととします。

扇状地・甲府盆地の成り立ち

まずは甲州市勝沼の立地から。

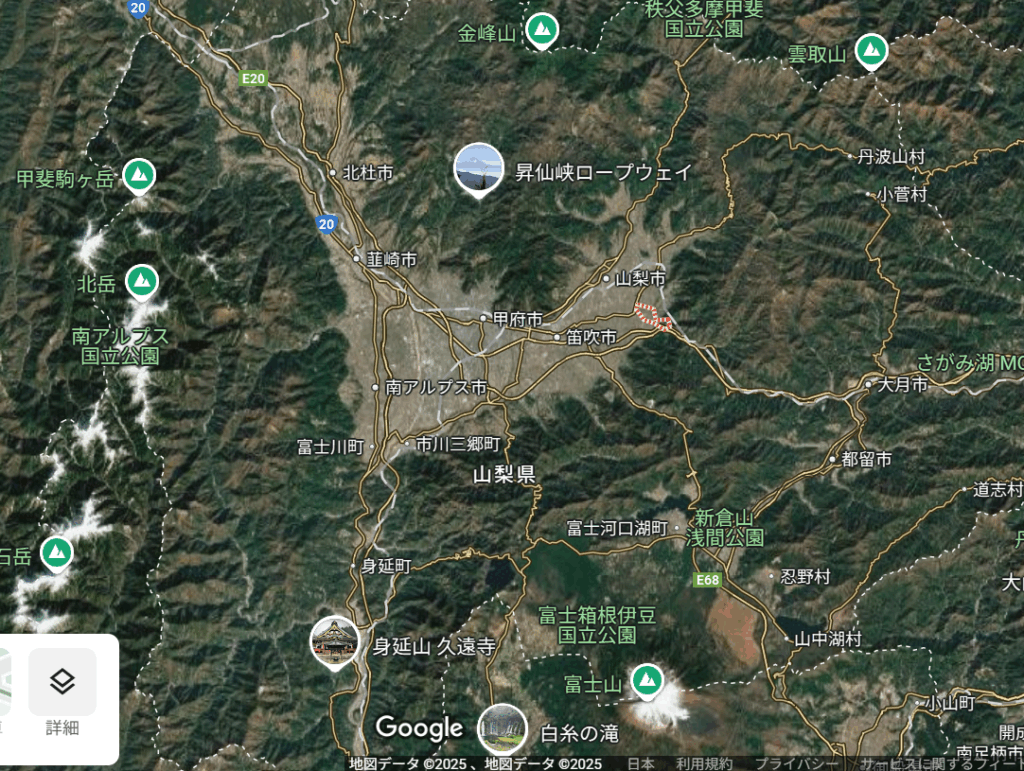

甲州市は甲府盆地の東に位置していることから、山梨市・笛吹市と合わせて「峡東地域」と呼ばれています。甲府盆地は、釜無川や笛吹川及びその支川から搬入した土砂により形成された、5つの主要な扇状地からなる土地です。

■ 参考:1

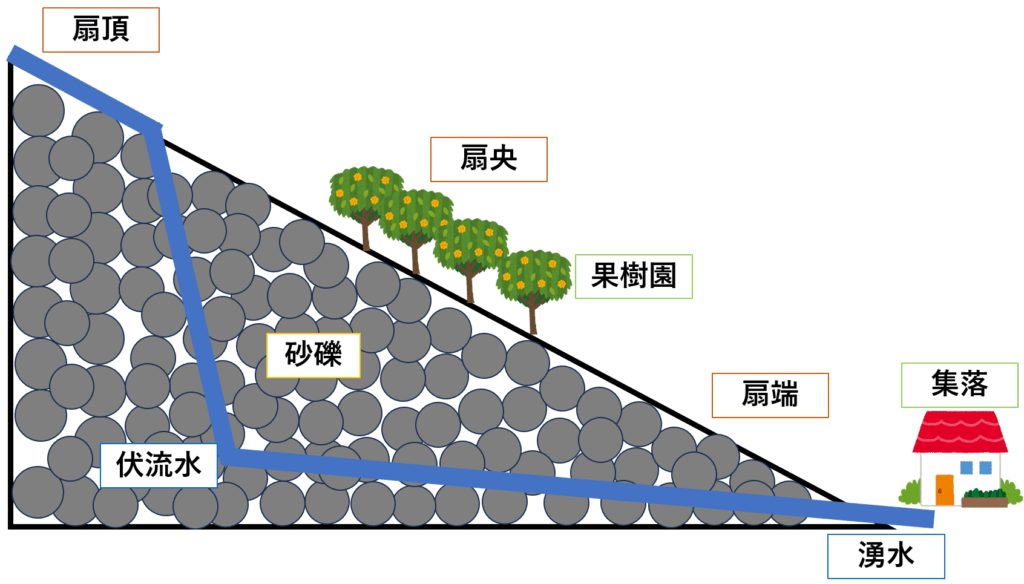

国交省の資料によると、扇状地とは…

- 河川が山地から平野に出るところに形成される地形。

- 開けた場所に出ることで、流水による運搬力が落ち、山から運搬された砂礫が堆積する。

- 砂礫の堆積により、流水が地下を流れやすい。

- 扇央では、水をあまり必要としない作物(果樹など)が栽培される。

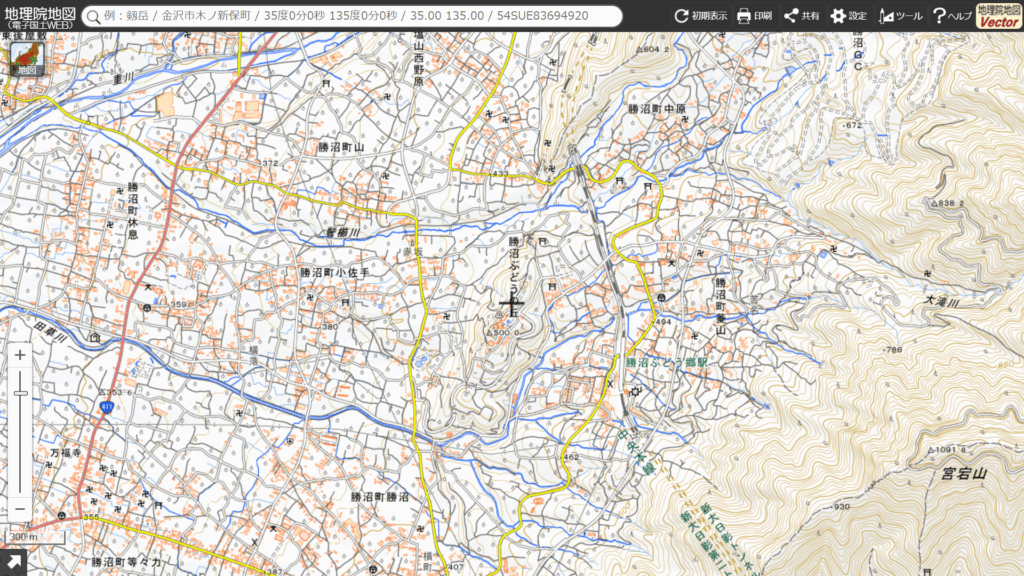

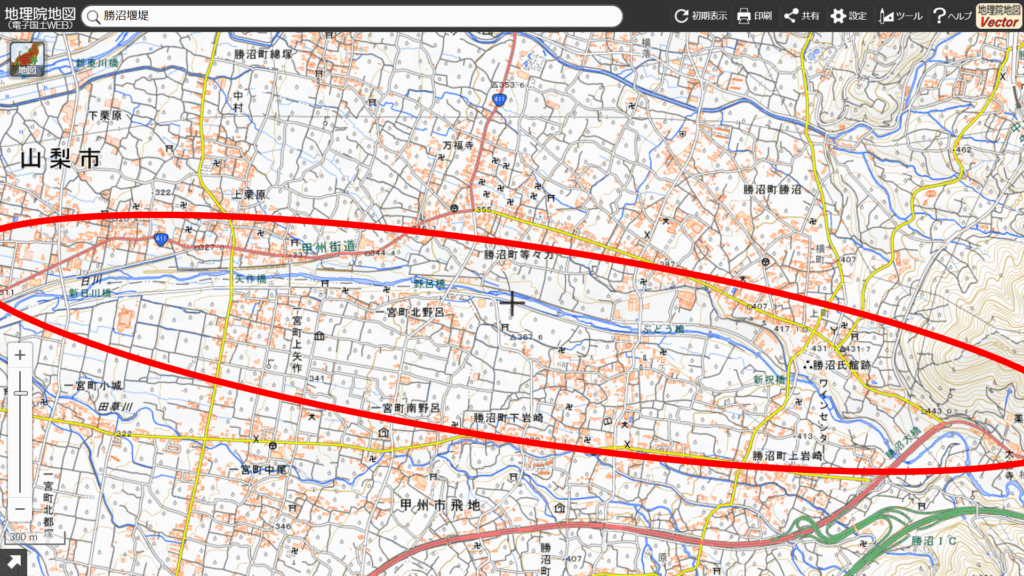

国土地理院地図を見ても、確かに勝沼は扇状地上にあり、果樹園が多く点在していることが分かります。

日照時間は長いのか

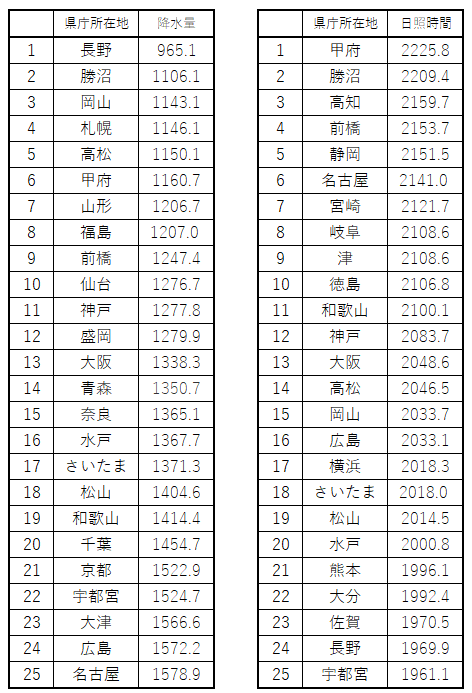

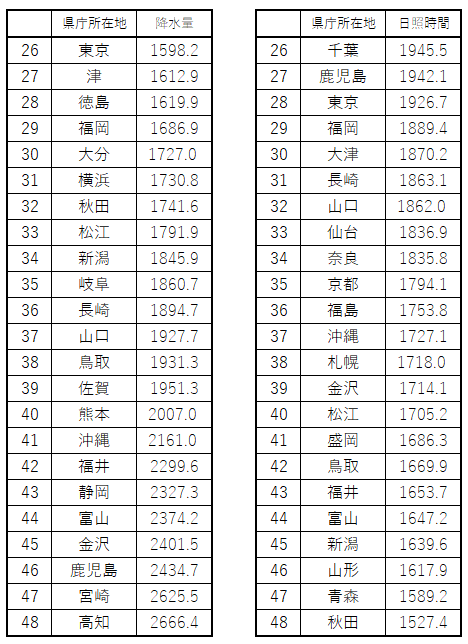

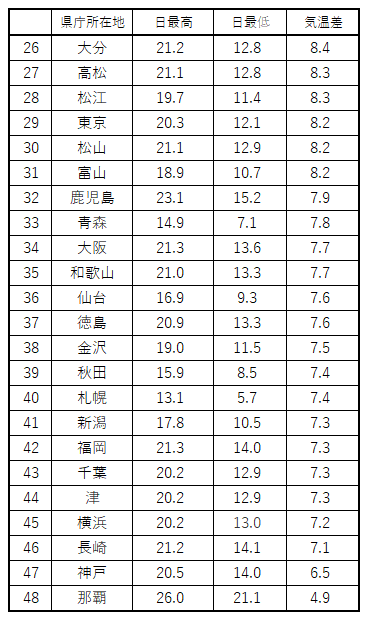

先ほどご紹介した農林水産省のページに「年間の日照時間が長く、降水量が少ないという内陸性気候がぶどう作りに適している」という記述があったので、気象庁のデータから『日照時間』と『降水量』という2点を調べてみました。

こちらは甲州市勝沼と47都道府県の県庁所在地における、年間の降水量と日照時間の平均値をランキング形式にした表。順位の平均値が最も高いのは勝沼(2位)で、2番目は甲府市(3.5位)であることから、甲府盆地が「年間の降水量が少なく、日照時間が長い地域」であると分かります。ちなみに、順位の平均値ワースト3は北陸三県です(金沢:42位、福井42.5位、富山:44位)。

■ 参考:北陸地方の天気について

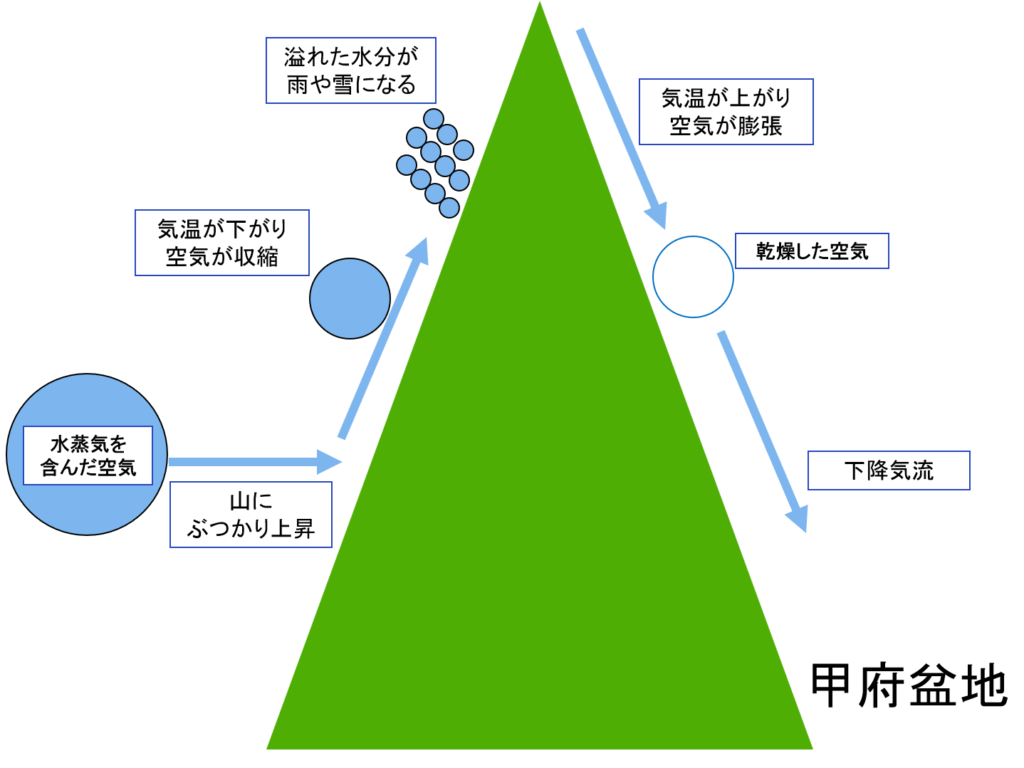

こちらは勝沼ぶどう郷駅の近くから見た甲府盆地。その向こうに見えている雪山は、3000m級の山々が並ぶ南アルプスです。こうした山々が壁となり、甲府盆地への雲の流入を抑制しています。

そして、甲府盆地には乾燥した下降気流が流れ込むため、晴れる(天気がいい)日が多くなるのです。

1日の寒暖差が大きい

最後に確認するのは1日の寒暖差です。こちらも気象庁のデータを使って調べることが出来ます。

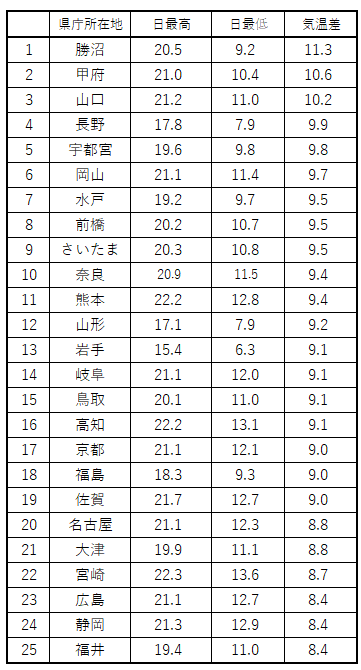

こちらは甲州市勝沼と47都道府県の県庁所在地における、日最高気温と日最低気温の平均値から、1日の寒暖差の平均値をランキング形式にした表。ここでも勝沼がトップ、甲府市が2位となりました。1日の寒暖差が大きいことは間違いなさそうです。

■ 参考:内陸地域の寒暖差が大きくなる理由

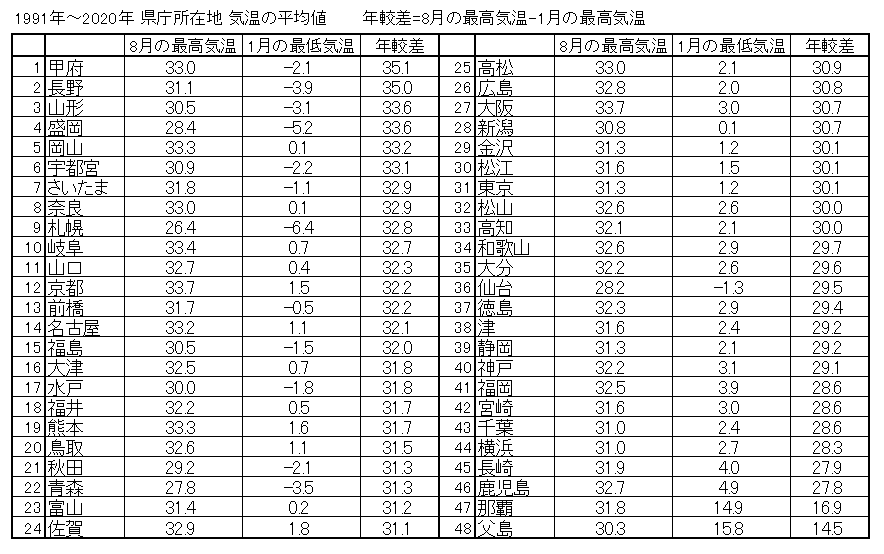

こちらは以前もご紹介した、日本各地の気温をまとめた表。8月と1月の気温差(年較差)を比べてみても、やはり内陸で山に囲まれた甲府市と長野市は、年間の気温差が大きく、まさに「内陸性気候」となっています。

■ 参考:海洋性気候とは

日本で1番天気がよく、寒暖差も日本一

ここまでのデータを整理すると、47都道府県の県庁所在地で比べた場合、山梨県甲府市は…

- 日本で1番天気がいい地域かもしれない(年間の降水量が少なく、日照時間が長い)

- 1日の寒暖差は日本一

ということが分かりました。現在では、こうした気候や地形の特性がぶどう栽培に適していると説明されることが一般的です。しかし、甲府盆地や勝沼でぶどう栽培が始まった背景には、必ずしも気候や地形の適性が先にあったわけではありません。

ぶどうに適した土地とされるようになったのは、あくまで栽培が広まった後に与えられた評価です。甲州のぶどうは、江戸時代から有名だったそうで、松尾芭蕉も「勝沼や馬子もぶどうを喰ひながら」という俳句を詠んでいますが、「勝沼(甲府盆地)でぶどう栽培が盛んな理由」についての調査・研究が行われたのは、明治時代以降のことでしょう。

■ 参考:2

日本でのぶどうの由来については諸説あるようですが、農林水産省のホームページでは、以下2つの説が紹介されています。

- 奈良時代の高僧・行基が訪れた甲斐国で修行中、薬として大陸から伝わったぶどうを勝沼に伝え、栽培が広まったという説。

- 鎌倉時代初期に勝沼の住人・雨宮勘解由が自生の山ぶどうと異なるつる植物を発見して自宅に持ち帰り植えたのが始まりという説。

勝沼の大善寺(通称「ぶどう寺」)には、行基が夢で見たとされる、手にぶどうを持つ薬師如来が本尊として安置されています。

■ 参考:3

いずれにしても、勝沼は日本におけるぶどう栽培発祥の地と言えるでしょう。山梨県原産のぶどう「甲州」は2013年、DNA解析によって欧州系のぶどうと中国の野生種の交雑で生まれたものと判明したそうです。コーカサス地方~カスピ海沿岸を原産地とするぶどうが、シルクロードを経て、中国から仏教と共に日本に伝わり、気候風土の合った勝沼に定着したと考えられています。

■ 参考:4

江戸時代には、乾燥を好むぶどうの性質に適した栽培法として、後に「甲州式」と呼ばれる竹製の棚が考案され、これが日本におけるぶどう栽培の原型となっているそうです。明治中期になると、竹に代わって加工が容易で丈夫な針金が導入され、地形に関係なく棚を設置できるようになります。

また、この地域では東西に流れる日川がたびたび氾濫し、家屋や田畑が流される被害が発生していました。そこで明治末期以降、土砂の流出を防ぐための石積みの治水施設や、上流に堰堤などが整備されます。こうした対策により氾濫は抑えられ、日川沿いの土地は水はけの良い砂地へと変化し、ぶどう畑への転用が進んだそうです。

■ 参考:5

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント