ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は【2020年 夜の京都観光 旅行記】をお届けします。

夜の京都観光へ

夕方に琵琶湖の周辺を観光してから、夜の京都駅へやってきてました。

ここからは「夜の京都」を観光します。京都と言えば寺社・仏閣。24時間参拝出来る神社もあり、今回はその中でもライトアップされ、安全に参拝することが出来る2つの神社へ行くことにしました。

1つめは伏見稲荷大社。最寄りの奈良線・稲荷駅までは京都駅から約10分。駅舎は伏見稲荷大社を模した形となっています。大社の入口は道路を挟んだ駅のすぐ向かいにあり、入場料などはかかりません。

駅前のデイリーヤマザキは景観を配慮して白黒になっています。京都ではあるあるのことです。

伏見稲荷大社は全国に約3万ある「稲荷神社」の総本山。大社の敷地面積は約26万坪で、これは東京ドームの約18倍の広さになるそうです。

ライトアップされた伏見稲荷大社

時刻は21時過ぎ。神社は綺麗にライトアップされており、多くの観光客が歩いています。例年3が日には250万人以上が訪れるそうです。

伏見稲荷大社の一番の見どころは「千本鳥居」。敷地内には全部で約1万基の鳥居があるそうです。千本鳥居は「ここからここまで」と決まっていますが、その範囲に実際どれだけ鳥居があるのか、正確な本数は分かっていません。

江戸時代、商売繁盛を願う日本全国の商売人の間で稲荷信仰が流行。鳥居を奉納することには願い事が「通る」、或いは「通った」という御礼の意味があるされました。そして、稲荷信仰流行の火付け役となった人物が三井八郎右衛門高富氏。そう、あの三井さんです。

この方の子孫が、後の「三井財閥」を築き上げました。江戸で商売をしていた頃、業績不振に陥った三井さんは、近くにあった伏見稲荷の分社「三囲稲荷社」に参拝するようになると、商売が大繁盛したそうです。その噂が口コミで広がれば、稲荷神社の総本山に商売人が殺到するのは容易に想像出来ます。

商売繁盛から派生して、最近は金運アップのパワースポットとしても人気です。トリップアドバイザーが実施している「外国人に人気の日本の観光スポット」というランキングでも、伏見稲荷大社は常に上位に位置しています。

インバウンド人気が高い理由とは

しかし、外国人観光客が「商売繁盛」「金運アップ」を願うために、わざわざここまで来ているとは思えません。

ずらっと並ぶ鳥居は分かりやすい「Japanese Culture」で、SNS映えすることに加えて、以下も伏見稲荷大社が外国人観光客に人気の理由であると考えられます。

- 駅前というアクセスの良さ

- アニメの舞台(いなり、こんこん、恋いろは)

- 広い公園(自然を手軽に楽しめる)

- ホームページが5か国語対応

しかし、歩いていて気が付いたのは「外国人観光客がほぼいない」ということ。夜だからでしょうか、すれ違う人の会話はほぼ日本語。たまたまなのか、夜も見学出来ることが知られていないのか、インバウンドと日本人は相容れないのか…

「稲荷」の由来とキツネ

稲荷大神様のお使いがキツネとされていることから、伏見稲荷大社にも多くのキツネが鎮座しています。

少し分かりづらいですが、こちらは「稲穂」をくわえたキツネ。 そもそも「イナリ」は「イネが生った」ことに由来するようで(諸説あり)、稲荷神は「農耕神」「五穀豊穣」の神として祀られています。故に、稲荷神の使いであるキツネも稲穂をくわえているのです。

さらに、稲穂以外に、鍵・玉・巻物をくわえているキツネもいます。

- 鍵=稲荷神の霊徳の象徴(この鍵は米倉の鍵という説も)

- 玉=稲荷神が秘める御神徳の象徴

- 巻物=知恵の象徴でどんな願いも叶える稲荷の秘法

という由来が込められているそうですが、例によって、これらにも諸説あります。

キツネの絵馬も並んでいます。キツネと言っても、我々が思い浮かべるような野山にいるキツネとは違います。「白狐(びゃっこ)さん」と言われる、目には見えないキツネなのだそう。絵馬は個性的にアレンジされたものが多く、見ているだけで面白いです(笑)

伏見稲荷大社の裏には「稲佐山(標高223m)」があり、どうやら大社の入口から山頂までは約4km、2時間ほどかかります。京都市街地に近いので、山頂からの夜景も綺麗なのではとも思いましたが、口コミを見ている感じだとそうでもないようです。

ということで、伏見稲荷大社の滞在時間は20分ほど。稲荷駅に戻ってきました。

金運スポット 御金神社へ

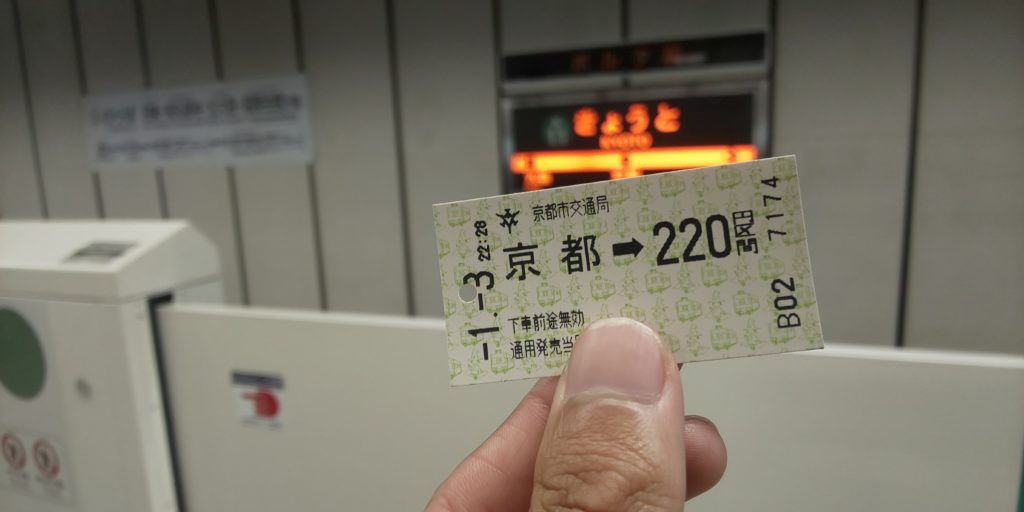

京都駅に到着したのは22時半。さらなる金運アップを図るため、次は地下鉄烏丸線に乗車し、京都駅から3つお隣の鳥丸御池駅へ。

駅から歩いて5分ほどの場所にある「御金神社」にやってきました。正しい読み方は「みかね」ですが、「おかね」とも読むことが出来ることから、金運アップのパワースポットとして知られています。

ライトアップされた金色の鳥居は、いかにも「金運」にご利益がありそうです。23時前にも関わらず、多くの参拝者が訪れていました。神社の前には警備員の方が1人立っており、たまにやってくる高級車の誘導などをされていました。

御金神社には祀られているのは鉱山・鋳物・鍛冶・金属全般の神様「金山毘古命」。金属(金・銀・銅)は通貨になることから、「お金の神様」と言われるようになりました。金山毘古命を祀る神社は全国に3000社以上あり、総本山は岐阜県にある南宮大社ですが、ここ京都の「御金神社」が特に人気です。

「金」と書かれた絵馬がびっしり。何だかギラギラしたものが感じられます。絵馬は書きませんでしたが、私もしっかり手を合わせて「お金と縁がありますように」と心から念じました。

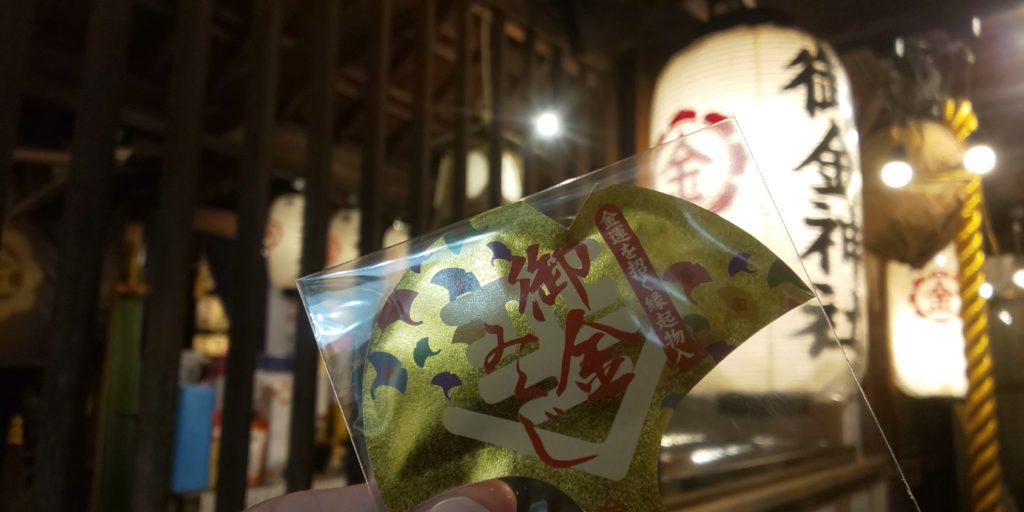

御金みくじを買ってみた

1つ300円の「御金みくじ」を買いました。おみくじや絵馬が並んでいる場所にスタッフの人はおらず、無人販売です(日中は分かりません)。箱があるので、そこにお金を入れるのですが、両替も出来ない&おつりも貰えません。300円ぴったり持ち合わせていなければ、500円玉を入れることになり、500円玉もなければ1000円札です。また、絵馬やおみくじに「正月限定」と書かれてあるのもズルい!

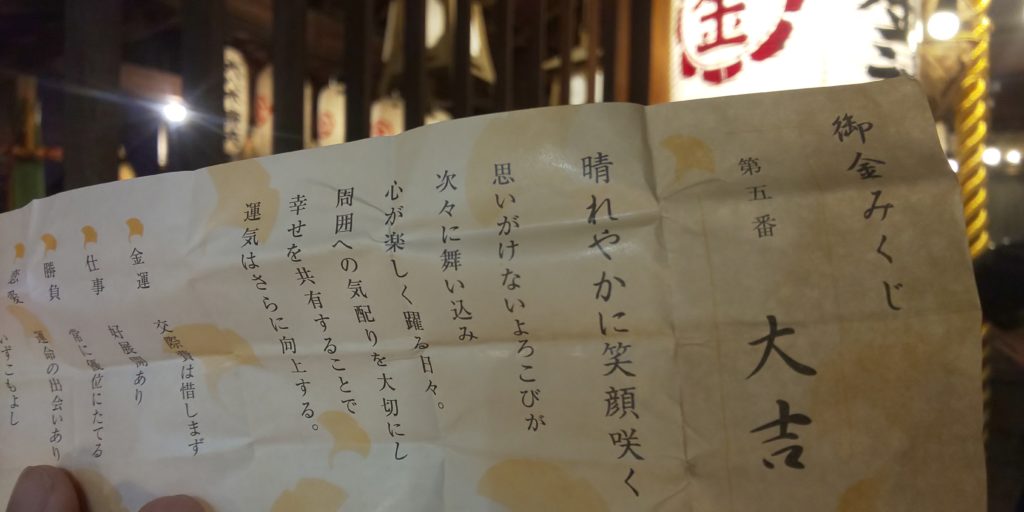

おみくじとお守りなどを一緒に買って、切りのいい金額に合わせようと迷われている方は本当に多かったです。私はたまたま300円あったのでセーフ。そして、おみくじは大吉でした!他の神社で引くおみくじとは喜び度合いが比べ物になりません。

御金神社のビジネスモデル

御金神社には、以下のようなビジネスモデルがあります。

- ネームバリューかつ24時間営業

- グッズ(おみくじ・絵馬・お守りなど)販売

- 少人数で回す(無人販売)

- 神様がいる場所で盗めない心理

- 狭い敷地=回転率アップ(日本人の譲り合い精神)

さすが御金神社、商売上手です。この神社が一番儲かっているんだろうなと思います。

夜の京都観光はここまで。23時半過ぎに京都駅を出発する東海道本線の最終電車に乗車し、この日の宿がある滋賀県・近江八幡駅まで移動します。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

.

★続きはこちら★

コメント