ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2023年 開国の歴史を辿る旅」その5をお届けします。

★ 前回の記事は こちら ★

港町「横浜」の歴史を辿る

2024年2月11日の朝、横浜・大さん橋にやって来ました。

こちらは大さん橋に接岸作業中の「飛鳥Ⅱ」。日本郵船のグループ会社である郵船クルーズが所有・運航する船で、船籍港は『横浜』。そして、2025年7月に就航する新造船「飛鳥Ⅲ」の船籍港もまた『横浜』です。

郵船クルーズによると、飛鳥Ⅲの船籍港が横浜となった理由は以下の通り。

- 横浜は日本郵船との歴史的なつながりが強い

- 初代「飛鳥」「飛鳥Ⅱ」の発着港として多くのお客様をお迎えしてきた

- 街と港が一体化した利便性、美しい入出港シーンも多くの人に愛されている

また、横浜市も市長のトップセールスなど、誘致活動を進めていたようです。ちなみに、初代飛鳥の船籍港は『東京』でした。

日本郵船の前身である郵便汽船三菱会社は、1875年に政府の指示のもと、週に1便の横浜―上海間の定期航路を開設。日本からは綿糸・綿織物・陶器を、大陸からは原料の綿花や豆類(食料)を運んできました。この航路は、日本初の海外定期航路であり、横浜港が国際貿易の拠点として重要な役割を果たすきっかけとなります。

■ 参考:郵便汽船三菱会社は小笠原航路も運航した

1885年に郵便汽船三菱会社と共同運輸会社が合併して日本郵船が誕生した後も、横浜は主要な拠点として位置づけられました。横浜支店では、集荷・荷役・船舶の修繕手配など多岐にわたる業務が行われ、支店長のポストは社内でも特に重視されていたそうです。

横浜には、日本郵船の歴史を紹介する「日本郵船歴史博物館」もありますが、この時は休館中でした。

■ 参考:日本郵船が成立するまでの流れ

ペリー来航と日米和親条約締結

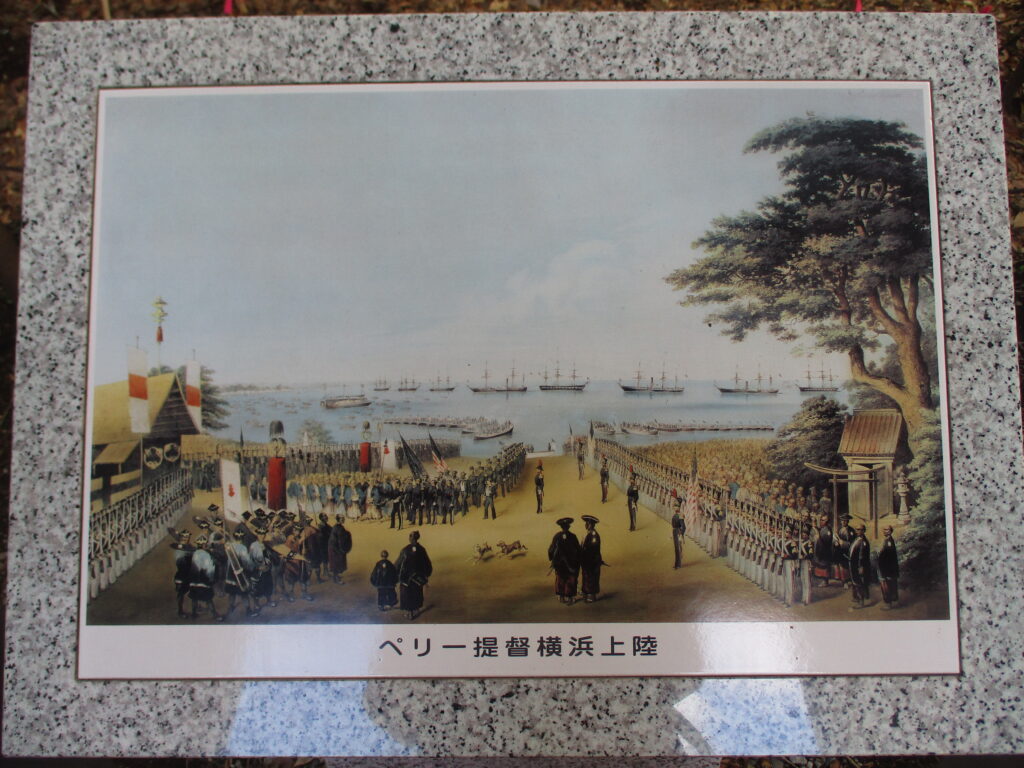

大さん橋の次にやって来たのは横浜開港資料館。世界と繋がる港町・横浜の歴史は幕末のペリー来航まで遡ります。

1854年2月、合計9隻の艦隊を率いて江戸湾にやって来たペリーは、小柴沖(横浜市金沢区八景島付近)に投錨。条約締結の交渉をするにあたって、ペリーは以下の条件を満たす場所を要求していました。

- 艦隊を揃えて停泊出来ること

- 上陸地が大砲の射程距離にあること

- 汽車の模型などの贈り物を展示出来る広い場所があること

これに対し、幕府は鎌倉~横須賀付近を提案していたようです。

■ 参考:ペリーが江戸湾に再来航するまでの流れ

2週間ほど調整した後、交渉を行う場所は「横浜」に決定。1954年3月8日にペリー一行は横浜に上陸し、浜辺(現在の神奈川県庁が立っている辺り)に急造された応接所に入りました。そして、条約締結にあたって、アメリカの要求は以下の3点。

- 日本沿岸において遭難したアメリカ船舶の乗組員の生命財産を保護すること

- アメリカの船舶に薪水食料の補給ならびに修理のため数港を開くこと

- アメリカ船舶との交易のため数港を開くこと

幕府は「交易」を拒否する他は、ペリーの要求を入れることとし、港は長崎に限定しようとしました。

しかし、長崎はアメリカの航路から外れるため、ペリーは神奈川もしくは浦賀、更に琉球と松前(北海道)の開港を要求。幕府はこの要求を拒否しますが、その理由は以下の通り。

- 琉球と松前は遠隔の地で監督が困難

- 琉球と松前は、いずれも領主の意向を確認する必要がある

- 神奈川・浦賀は内国船舶が頻繁に往来している

これに対しペリーは、「琉球は断念しても、松前には自ら赴いて領主に直談判する」と主張。相互に譲歩した結果、松前の代わりに箱館を、神奈川・浦賀の代わりに下田の開港が決定しました。

■ 参考:1

また、今後日本が別の国とアメリカよりも有利な条約を締結した場合、その内容がアメリカにも適用される(アメリカへの「最恵国待遇」という)ことも決定した後、日米和親条約は1954年3月31日に締結。約215年にわたる日本の鎖国時代に終止符が打たれました。

■ 参考:2

ペリー来航は、江戸時代を生きる人々にとって前代未聞の出来事だったため、人々は多くの記録を残したそうです。日本人は「ペリー来航」を絵巻・瓦版・日記などに、アメリカ人は「日本遠征」を写真・石版画・遠征記などに当時の様子が記されています。そうした資料は横浜開港資料館で公開されており、が、私も今回訪れましたが、館内は写真NGでした。

■ 参考:3

日米修好通商条約の締結

日米和親条約を締結して間もなく、幕府はイギリスやロシアとも和親条約を調印し、鎖国の扉はさらに大きく開かれることとなります。

しかし、日米和親条約はアメリカが望んだ自由貿易を規定する「通商条約」ではありませんでした。ペリーは、この時点で通商条約を押し付けると、相当な抵抗があると予想する一方で、通商条約は近い将来に必ず締結されるであろうと考えたそうです。

そして1856年7月、初代アメリカ総領事として来日したハリスが、日本との貿易ができるよう「通商条約」の締結を幕府に求め、1858年6月に「日米修好通商条約」が締結されました。さらに幕府は、オランダ・ロシア・イギリス・フランスとも同様の条約を結び、これらは「安政の五か国条約」と言われています。

■ 参考:4

なお、その内容は「不平等条約」と評されることが多いです。その理由は大きく2つあります。

- 貿易品にかかる税率の決定権が日本にない(=関税自主権を欠く)

- 日本に滞在する自国民(外国人)が罪を犯した場合は、領事裁判所で自国(外国)の法律により裁かれる(=治外法権を認める)

後の明治政府は、これらの不平等条約改正に向けた交渉を、欧米諸国を行うこととなります。

■ 参考:5

神奈川ではなく「横浜」を開港した理由

日米修好通商条約により、1859年7月1日に神奈川・長崎・箱館が開港し、日本は外国との自由貿易を開始しました。

当初、ハリスが望んだ開港地の中に神奈川や横浜の名は無く、幕府が提案したと考えられています。横浜で締結された日米和親条約が「神奈川条約」と呼ばれたように、当時神奈川と横浜はひとつの湾に臨むひとつの地域と認識されていたようです。神奈川は日米和親条約ゆかりの地であり、江戸にも近いため、ハリスはこの提案を受け入れたのでしょう。

ハリスが考えていた神奈川は、現在の神奈川区東神奈川あたりの神奈川宿。しかし、幕府は神奈川ではなく「横浜」を開港したため、対立が発生しました。そもそも神奈川と横浜がひとつの地域に見えるのは海から見てのこと。陸から見ると、両地域は2つの入江とひとつの山によって隔てられていました。

横浜は東海道からも外れており、「陸の孤島」のような立地だったそうです。そのような場所に開港場を設けようとする幕府の政策を、外国公使団は「外国人を隔離することによって貿易の発展を妨げようとしている」として猛反対しました。一方、幕府が横浜を開港した狙いは以下の通り。

- 横浜は水深が深い=大型船入港地として優れている

- 背後に市街地として開発しうる広大な新田地域が存在ある

- 交通の頻繁な東海道沿いの神奈川では、外国人との間にトラブルが予想される

■ 参考:6

結局そのまま横浜が開港されることに。当時の横浜は、港の施設がほとんどない小さな漁村だたそうです。2か所の波止場が建設され、東の埠頭は「外国との輸出入貨物」、西の埠頭は「国内貨物」を取り扱ったと言われています。ただ、大きな船は波止場に接岸出来ず、「はしけ」や「汽艇」と呼ばれる小さな船が往復して、荷物や人を運びました。

■ 参考:7

■ 参考:8

現在、横浜開港資料館の前には『国道133号線の起点』があります。1885年に日本で初めて国道に「路線番号」という概念が導入され、その「明治国道」で国道1号となったのは東京ー横浜港間でした。総延長1.4kmという非常に短い国道ですが、明治時代の国道1号線を継承する路線です。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント