ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2024年 長崎&佐賀旅行記」その2をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

池島(長崎市)を日帰り観光

2024年5月4日の14時過ぎ、長崎県長崎市の有人島「池島」に上陸しました。

池島を1周する道路はありません。帰りの船は17時。約3時間歩いて島を観光します。

島に商店はありません。港の船客待合所に自動販売機があるので、水分はこちらで確保しておくのがおすすめです。

また、小さな島ですがバスもあり、平日は1日12往復運行されています。なお、土曜日は7.5往復、日曜祝日は運行がありません。運賃は1回乗車あたり100円です。

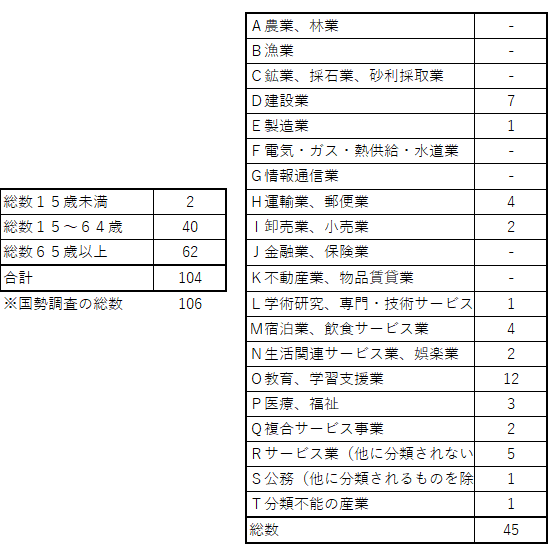

2020年の国勢調査によると、池島の人口は106名となっていますが、年代や男女別の人口を合計すると104名となり、何故か計算が合いません。また、小中学校があるので、働いている人の4分の1は学校関係者。第一次産業に従事している人はいないようです。

そして、港から学校へ向かう道沿いには、人口100人ほどの島には不釣り合いなほど立派な団地が並んでいます。

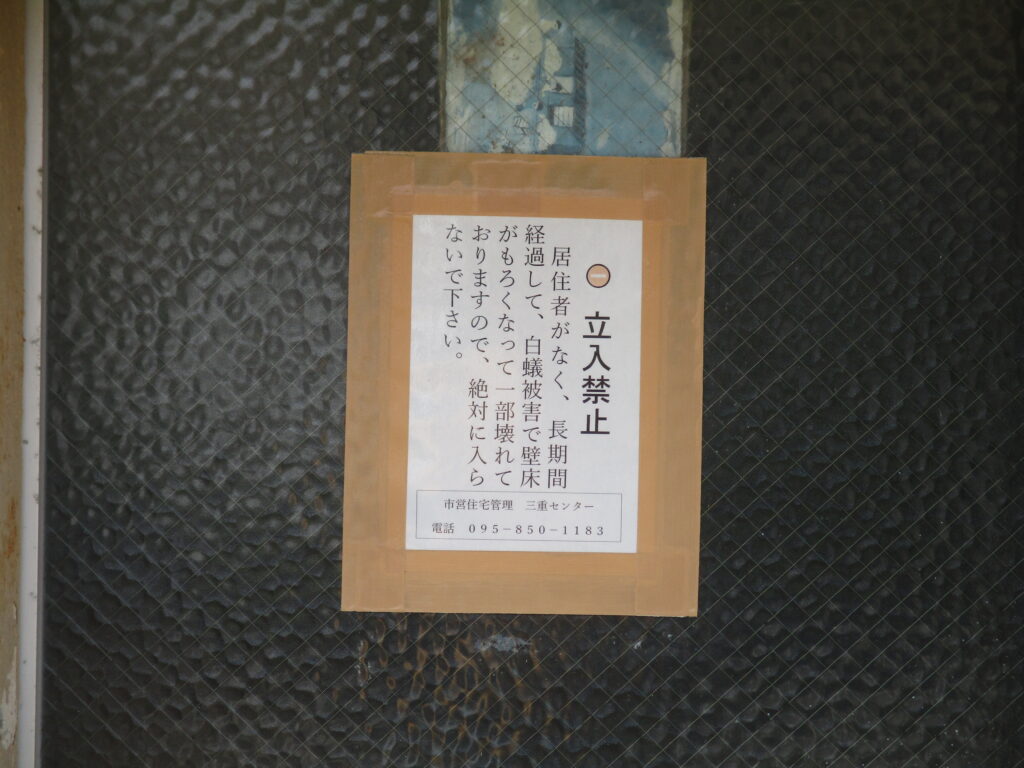

しかし、建物のほとんどは立入禁止。張り紙によると「居住者がなく、長期間経過して、白蟻被害で壁床がもろくなって一部壊れておりますので、絶対に入らないで下さい」とのこと。また連絡先は【市営住宅管理 三重センター】となっています。

つまり、これらの建物はすでに廃墟となった長崎市営住宅ということです。解体にも多額の費用がかかるため、そのまま放置され、やがて軍艦島(長崎市)のような姿になるのを待っているかのようにも思えます。

■参考:軍艦島上陸記

一方で、こちらの建物には電線が繋がっており、ベランダにアンテナも設置されているので、今も人が住んでいるのでしょう。長崎市営住宅条例施行規則には、池島第1アパート・池島第2アパート・池島第3アパートの家賃(4,600円~6,000円、収入制限なし)が掲載されているので、条件を満たせば、現在も入居が可能と思われます。

こちらは畑でしょうか。島の所々で人の生活も感じられます。

建物だけでなく、立入禁止となっている「場所(土地)」も多いです。なぜ池島はこのような状態になっているのでしょうか。

戦前~戦後における炭鉱開発の歴史が残る島を歩く

1952年10月、松島炭鉱株式会社が池島で炭鉱開発に着手。1959年10月から営業出炭が開始されると、小さな漁村集落しかなかった池島は、飛躍的な発展を遂げることとなります。

現在も「松島炭鉱株式会社 池島鉱業所」という表札の付いた門がありますが立入禁止。池島炭鉱は2001年11月29日に閉山し、現在はその関連施設が廃墟として残されている(放置されている)状況です。

島内を走るバスの停留所の名前も「鉱業所」のまま。しかし、先ほど確認した国勢調査によると、2020年の時点で「鉱業、採石業、砂利採取業」に従事している人は誰もいません。

島内の各所に設置された「関係者以外立入禁止」の看板には【三井松島ホールディングス(株)グループ】の名が記されています。この企業の前身は、かつて炭鉱を運営していた松島炭鉱株式会社です。

松島炭鉱株式会社とは何者なのか

池島の炭鉱開発の歴史を探るにあたって、まずは『松島炭鉱株式会社』について調べてみます。

会社名の由来となっている「松島」は、池島の北に浮かぶ離島です。松島の石炭は享保年間(1716~1736年)に発見され、1781年頃には島民が中心となって採掘を行い、製塩用の燃料として各藩へ出荷していたと伝えられています。

その後、松島では本格的に炭山が開かれ、1856年には年間の販売量がおよそ3万7千トンに達するほどの盛況を見せました。ところが、坑内の陥没や岩盤崩落が相次いたことに加えて、資金も枯渇。明治維新を迎える頃には、石炭の採掘が一時中断されることとなりました。

■参考:1

その一方で、明治時代に入ると、石炭は蒸気機関の燃料や製鉄の重要な資源として需要が高まり、全国各地で炭鉱開発が盛んに行われるようになります。1885年、三菱社が松島での石炭採掘を目指して地質調査&採炭に着手しましたが、深さ74mに達したところで多量の海水が湧出。1889年に三菱社は松島の石炭採掘事業から撤退しました。

唐津炭田で炭鉱を経営していた古賀鉱業合資会社が松島の石炭開発に着手したのは1905年のこと。第一坑から第三坑までを開坑し、1912年頃には年間出炭量約36万トンに達しました。こうした松島の状況に注目したのが三井財閥です。

当時、全国で炭鉱買収競争を繰り広げていた三井と三菱。三菱が1881年に高島炭鉱(長崎県)を買収したのに対し、三井は1888年に三池炭鉱(福岡県・熊本県)を獲得します。産経新聞によると、三井が長崎に足がかりを求めたのは、以下2つ理由があったようです。

- 国際貿易港として発展していた長崎は、三池の石炭を上海や香港などへ輸出する拠点に適していたこと。

- 長崎が三菱ゆかりの地であったこと。

1913年、三井鉱山株式会社が松島に進出し、古賀鉱業の鉱区を買収。この三井鉱山株式会社は、もともと三井組が大蔵省から官営三池炭鉱の払い下げを受けて設立した「三池炭鉱社」をルーツとした企業です。そして、三井鉱山と古賀鉱業の共同出資により【松島炭鉱株式会社】が設立されます。出資比率は三井側が60%、古賀側が40%でした。

戦前の池島

今では「第2の軍艦島」とも言われる池島ですが、軍艦島(正式名称:端島)との大きな違いは、炭鉱開発以前から島に人が住んでいた点といえるでしょう。

炭鉱ができる以前の池島は、半農半漁の島だったといわれています。しかし、その頃の歴史については、インターネット上にほとんど情報が見当たりません。1970年代と2023年の空中写真を比較すると、当時の島には緑がほとんどなく、大規模な開発が進められていた様子がうかがえます。

島にはその名のとおり大きな池があり、神功皇后がその姿を映したという伝説から「鏡ヶ池」と呼ばれていました。この池が「池島」という名前の由来になっているそうです。鏡ケ池もまた炭鉱開発によって開削され、現在は人工港である池島港へと姿を変えています。

松島炭鉱株式会社は松島で石炭の採掘を進めていましたが、三菱社と同様に海水の湧出に悩まされたようです。そのため同社は松島での採掘事業から撤退し、1935年から開発を進めていた大島炭鉱(松島の北に位置する島)へと拠点を移す方針を決定。1937年に松島での採炭を終了しました。

大島炭鉱の開発とほぼ同じ時期に、池島周辺の海底でも石炭の調査が行われていました。1927年から1945年にかけて、池島と蟇島(大蟇島・小蟇島)で計6回の試し掘りが行われ、第2次世界大戦中にはすでに海底の下に石炭が埋まっていることが確認されていたそうです。

終戦後、松島炭鉱株式会社の用地買収により、1952年から海底炭鉱の開発がスタート。池島は国内では最も新しい炭鉱となります。

戦後の池島

終戦後の経済復興期、日本は深刻なエネルギー不足に直面していました。

そこで、政府は「傾斜生産方式」と呼ばれる政策を導入し、石炭産業に資源と労働力を優先的に投入。これは石炭の増産によって鉄鋼生産を回復させ、さらにその鉄を再び炭鉱設備に還元する――という循環構造で、石炭と鉄鋼の二大産業を軸に経済再建を図ろうとしたのです。また、炭鉱は外地(朝鮮・台湾・樺太・南洋諸島など)からの引揚げ者や、農村の余剰労働力を吸収する役割も果たします。

こうして各地の炭鉱開発が国策として推し進められましたが、その多くは山間部や離島などの不便な場所にありました。そのため炭鉱会社の多くは、労働者とその家族が安心して暮らせるよう、生活基盤を自ら整備していきます。社宅には水道や電気が引かれ、病院・商店・映画館までが企業によって運営される――まさに【企業による小さな都市】が各地で築かれたのです。

池島の開発について、当時の詳しい事情は分かりませんが、松島炭鉱株式会社も住宅・学校・病院などの整備を約束し、雇用と生活インフラを一体的に提供したのでしょう。その結果、最大時の島の人口は7,776人(1970年住民基本台帳人口)、1985年の出炭量は153万トンに達しました。

おまけ:現代のメガソーラー開発との違い

ChatGPTによると、島に暮らす人々にとっても「島で働ける」「生活が便利になる」という明確な利点があったため、大きな反発は記録されていないそうです。

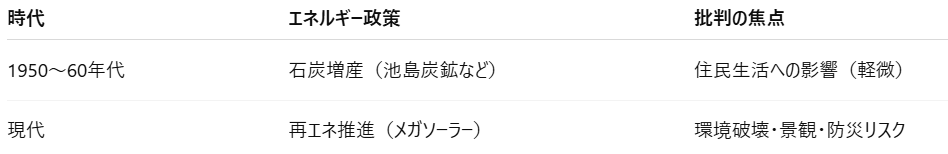

こうした「国策×地方×既存住民」という構図は、現代のメガソーラー開発にも通じます。

- 戦後の炭鉱開発=国のエネルギー確保(石炭)

- 現代のメガソーラー=国のエネルギー転換(再生可能エネルギー)

ただし決定的に異なる点として、ChatGPTは「炭鉱開発では雇用や住宅といった直接的な利益が地元に還元されたのに対し、メガソーラー開発では経済的恩恵が地域に届かないことが多い」ことを指摘しています。さらに現代では、メガソーラー開発に対して環境・景観・防災面での批判も強いです。

池島の開発でも埋立や山の掘削といった環境改変は行われましたが、当時は「環境破壊」という概念が乏しく、国策・雇用・生活の向上が優先されていました。

要するに、池島の開発は「人間中心の繁栄」を前提とした国策、メガソーラーは「自然との共生」を前提とする国策であり、同じ『国のエネルギー政策』であっても、時代が移るにつれて、価値観の軸そのものが反転しているのです。

港から〇分ほど歩いて、島の中心部(集落)に到着しました。ここからは今も残る島の暮らしの様子をご紹介していきます。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント