ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2024年 長崎&佐賀旅行記」その5をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

長崎・波佐見陶器まつりへ

2024年5月5日、この日はJR線における日本最西端の駅・佐世保駅からスタート。目的地は波佐見町(長崎県)で開催されている「波佐見陶器まつり」です。

まずは8時51分発、佐世保線「鳥栖行」に乗車。途中の有田駅まで移動します。

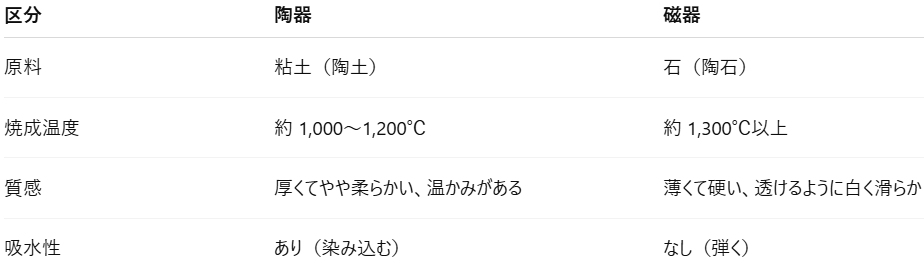

9時半前、有田駅(佐賀県)に到着。駅には大きなお皿の置物がありました。きっとこれは有田焼のお皿でしょう。有田焼とは佐賀県有田町とその周辺地域で製造される磁器のこと。

日本の陶磁史における大きな転換点とされているのが、16世紀末の朝鮮出兵(文禄・慶長の役)です。それまでの日本では、瀬戸・常滑・越前・信楽・丹波・備前といった六古窯を中心に陶器の製造は行われていましたが、磁器の製造はまだ行われていませんでした。

朝鮮出兵の終結後、多くの大名が朝鮮半島から陶工を日本へ連れ帰りました。佐賀藩初代藩主・鍋島直茂に従って佐賀へ渡った陶工・李参平(日本名:金ヶ江三兵衛)もそのひとり。彼はこれまでの技術を活かして窯を築きましたが、思うような焼き物を作ることができなかったため、磁器づくりに適した原料を求めて、佐賀藩内を歩き回ります。

そして、1610年代に有田の泉山で磁器の原料となる陶石を発見。その後、李参平は有田に窯を築き、現在に通じる窯業の仕組みを確立していきました。1616年には鍋島直茂公に磁器を献上し、これが有田焼のはじまりとされています。

■参考:1

駅前の「やきもの散歩道」では、有田陶器市が開催されていました。明治時代から続くイベントで、期間中は100万人近くが訪れるそうです。ただ、今回は波佐見焼の陶器まつりに向かうため通過します。

有田焼・波佐見焼・伊万里焼の違いは?

有田焼・波佐見焼ともうひとつ「伊万里焼」も名前の知られた焼き物です。

この3地域は隣接しており、約20kmしか離れていません。焼き物にはどのような違いがあるのでしょうか。伊万里市のホームページによると、伊万里焼は主に佐賀県の有田や塩田(嬉野市)、長崎県の波佐見、三川内(佐世保市)などで作られたとのこと。

江戸時代、完成した焼き物は伊万里港から船で世界各地へ積み出されました。当時は産地ではなく、伊万里港から出荷された焼き物が「伊万里焼」と呼ばれたそうです。1897年に門司ー有田ー佐世保間に九州鉄道が開通し、焼き物が鉄道で運ばれるようになると、産地の名前で呼ぶようになりました。

つまり、江戸時代の伊万里焼は有田周辺地域で作られ、伊万里港から出荷された磁器全般のこと。この時代の伊万里焼は、現代の伊万里焼と区別して「古伊万里」と呼ばれています。

波佐見焼の歴史

有田駅からは臨時のシャトルバスで波佐見陶器まつりの会場へ。

バス乗り場でリストバンドを購入(500円)。バスは有田発8時40分から波佐見発17時30分まで、30分間隔で運行されており、このリストバンドがあれば1日乗り放題です。有田陶器市と波佐見陶器まつりの両方を巡る人も多いのでしょう。

約15分で波佐見陶器まつりの会場となっている波佐見やきもの公園に到着。すでに多くの人で賑わっています。公式サイトによると、2024年は期間中に計25万人が訪れたそうです。

出店数は飲食ブースを含めて約150店。さまざまな焼き物を見て、手に取りながら選ぶことができます。ここで先ほどの話に戻りますが、波佐見焼と有田焼の違いは一般的に「産地」とされます。しかし、波佐見町のホームページによると、実際は少し事情が異なるようです。

波佐見焼を始めたのは、李参平ではなく李祐慶兄弟。彼らも朝鮮出兵に参加した大村藩主・大村喜前が日本に連れて来た朝鮮の陶工で、1599年から波佐見町で焼き物づくりをスタートしたとされています。

当初は器の表面に釉薬(うわぐすり)をかけて焼いた「施釉陶器」を作っていましたが、有田で磁器の原料が発見されてからは、急速に磁器生産へと移行。その後、波佐見焼は大村藩の特産品に数えられ、江戸後期には日本一の磁器生産量を誇るまでになったと伝えられています。

しかしやはり、佐賀藩の伊万里港から出荷されていたため、世間的には波佐見焼も「伊万里焼」として認識されていたのでしょう。また、波佐見町には鉄道の駅が無いため、国鉄有田駅が開業してからは「有田焼」の名で全国に販売されました。「波佐見焼」として流通するようになったのは、2000年代前半に「産地偽造表示問題」が顕在化してからのことです。

こちらは波佐見陶器まつり第50回記念モニュメント。波佐見陶器まつりは、現天皇陛下のご成婚を記念して1959年4月に「波佐見焼陶器市」の名で第1回目が開催され、その後1990年に「波佐見陶器まつり」と改称され現在に至ります。つまり、少なくとも50年以上前から「波佐見焼」というワードはあったものの、多くが「有田焼」として販売されていたということでしょう。

波佐見焼の特徴は分業による大量生産

波佐見焼の特徴は、庶民の生活に寄り添う実用的な磁器を大量に生産してきた点にあるとされています。波佐見では古くから、器づくりの工程を分担する分業体制が確立していました。

器の原型となる「石膏型」をつくる職人、その型をもとに「生地」を成形する職人、焼成を行う「窯元」、そして商品を市場へ届ける「商社」。それぞれが専門性を発揮し、質の高い磁器を効率的に生産できる仕組みにより、大量生産が可能となり、かつては一部の富裕層しか使えなかった磁器碗が、庶民の手にも届くようになりました。

佐賀県有田町で“高級磁器”が焼かれていたのに対し、隣の長崎県波佐見町では“日用食器の有田焼”が作られていたのです。現在、日本の日常食器の約16%は、人口わずか1万5千人ほどの波佐見町で生産されています。

■参考:2

会場では、焼き物のもととなる「生地」を成形する工程が実演されていました。なお現在、有田焼・波佐見焼ともに、有田産ではなく熊本県天草産の陶石が主に使われているそうです。天草陶石は一般に露天掘りですが、一部は坑道掘でも採掘されています。

■参考:3

採掘した陶石が焼き物用の粘土になるまでの過程はざっくり以下の通り。

- 山から掘り出した陶石を砕く

- 水を加えて細かくすり潰す(この段階を「水簸(すいひ)」という)

- 不純物を沈殿・分離させ、上澄みを捨てる

- 残った泥状の部分を乾かして粘土状にする

成形後の素地は削って形を整え、風通しのよい場所で十分に乾燥させます。続いて約900度の窯で素焼し、絵付けや釉掛け、本焼成などの工程を経て完成です。

■参考:4

お昼は会場で五島うどんをいただきました。10時過ぎに到着し、退散したのは15時半頃。購入した焼き物は、その場で宅急便で送ることができるため、持ち帰りの心配はありません。今回は、焼き物について理解を深める良い機会となりました。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

.

コメント