ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2023年 種子島旅行記」その3をお届けします。

★ 前回の記事は こちら ★

種子島宇宙センターのツアーへ

2024年1月4日、種子島の南端に位置する種子島宇宙センターにやって来ました。

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)が運用している日本最大かつ日本の宇宙開発の中心的な役割を果たしているロケット発射場で、その総面積は970万㎡(=9.7㎢)にもなります。

敷地内には「大型ロケット発射場」「衛星組立棟」「衛星フェアリング組立棟」などの設備があり、移動は基本的に車です。今回はバスに乗り、ガイドさんの解説付きで施設内を見学する無料のツアーを予約していたので、まずは受付をするために宇宙科学技術館へ。

しかし、まさかの臨時休館。午前中は営業していたようですが、設備不良があったとのこと。何があったのか、詳細は分かりませんがパトカーも来ており、残念ながら見学ツアーは中止となりました。ただ、見学ツアーに参加しなくても、宇宙科学技術館が休館していても、一般の観光客が立ち入ることの出来るエリアは他にもあります。

宇宙科学技術館から車で総合司令塔へやって来ました。その名の通り、種子島宇宙センターの中核を担う施設で、一般の観光客が立ち入ることは出来ません。

ここへやって来た目的は併設されているカフェテリア(食堂)。

平日のランチタイム(11時30分~14時)は、JAXA職員の方が利用している食堂を、観光客も自由に利用することが出来るのです。予約も必要ありません。

JAXAの社員食堂を利用してみる

ということで、早速食堂の中へ。

お手洗いのイラストも宇宙服。

年明けですが、JAXA職員の方が多くいらっしゃいました。観光客は空いている席に座ってOKです。

こちらがメニュー。社員食堂ということで比較的リーズナブル。JAXA職員の方はここからさらに割引されます。

私が注文したのは日帰りランチ「鶏のからあげ定食(750円)」。この席からは、外に広がる海の景色を楽しむことも出来ます。

そしてこちらが名物「ロケットカレー(620円)」。ライスがロケット型に型取られており、カレーには星形のチーズが散りばめられています。

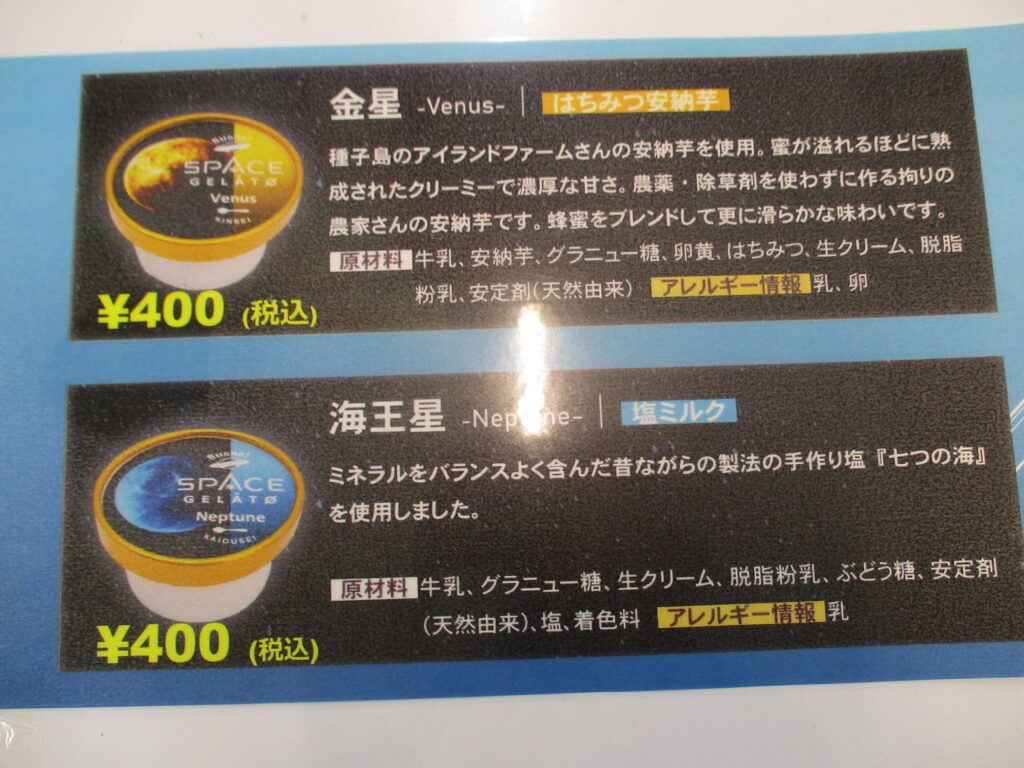

お土産用のアイスクリームやガチャガチャも置かれていました。

昼食を食べ終えて、時刻は13時過ぎ。もう少し施設内を見学します。

種子島宇宙センターを車で観光

こちらが最初にやって来た宇宙科学技術館。日本で最初に作られた本格的な宇宙開発の展示館で、見学は無料。ロケットはもちろん、人工衛星や国際宇宙ステーション計画、地球観測、天体・惑星など、宇宙開発における様々な分野について、展示・紹介されているそうです。

宇宙科学技術館の前までは、南種子町コミュニティバスも来ています。ただ、運行本数は1日上り1本・下り1本(+不定期運行の無料小型バスが上下ともに1本)だけです。

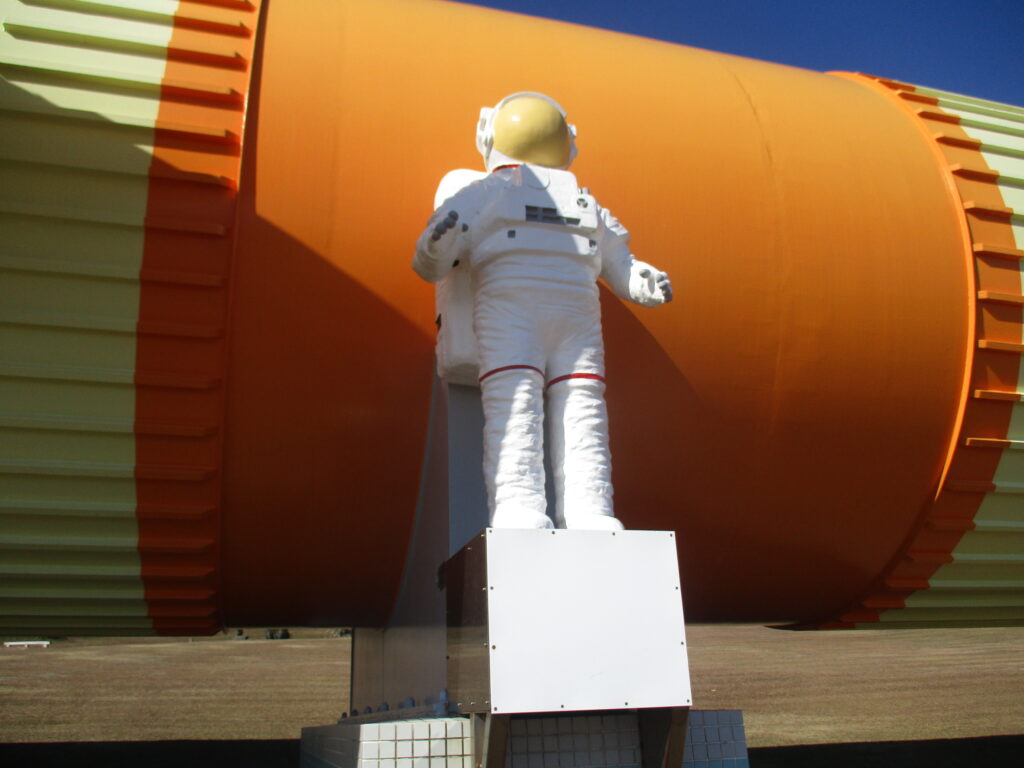

こちらは全長50m、直径4mにもなるH-IIロケットの実物大模型。1990年代における日本の主力ロケットとして国内で開発が進められ、1994年の初フライトから1999年までの5年間で、7回打ち上げられています。

ロケット打上げと三菱重工の関係

H-IIロケットは、JAXAの前身であるNASDA(宇宙開発事業団)が研究・開発し、設計・開発・製造を行ったのは三菱重工業株式会社です。三菱重工は、JAXAからロケット技術の移転を受け、2007年からロケットによる打上げ輸送サービス(商業打ち上げ受注業務)も行っています。

会社のホームページに『当社の打上げ輸送サービスの最大の魅力は、「契約からロケット打上げまでのトータルサポート」そして、確実に「ご要望の場所・時間に衛星をお届けする」サービスを提供できることです。』という文が掲載されているのは、日本で三菱重工だけでしょう。

H-IIAロケットまでは、すべてJAXAの主導で開発されてきましたが、H-IIBロケット以降(2009年~)はJAXAと三菱重工業の共同開発となっています。

ロケット打ち上げまでのトータルサポートが三菱重工の役割ということで、「H-IIAロケット46号機の打上げについて」という張り紙にも、JAXAではなく『三菱重工』が入っていました。

■ 参考:三菱と軍艦島(長崎県)の関係について

ちなみに、この先にある小型ロケット発射場(竹崎射場)には、「NASDA」のロゴが入った発射装置が残されているようです。しかし、この日は立入禁止となっていました。

宇宙センターにある漁港

続いてやって来たのは「竹崎観望台」…と書かれていますが、JAXAの資料やネットでは「竹崎展望台」と紹介されている場所です。

写真左手にある青く丸い屋根の建物が宇宙科学技術館。正面がH-IIロケットの実物大模型。そして右奥に見えているのが大型ロケット発射場です。ここまでは車で来ることが出来ます。

ロケット打上げ時に、報道機関の皆さんはここから取材をするそうです。

建物の屋上が展望台となっており、普段は屋上のみ自由に見学出来ます。建物内には記者会見室、プレスセンターなどもあるそうです。

そして、後方に広がるのは竹崎海岸の美しい景色。

展望台周辺に広がる広大な砂浜は、鳥取砂丘を思い出させるような光景です。

さらには漁港もあり、防波堤で釣りをしている人もいました。なお、ロケットの打上げに必要な資材の運搬は島間港で行われているため、この港はロケットと全く関係がないようです。

野球場もある

そもそもなぜこの場所に宇宙センターが建設されたのでしょうか。

続いてやって来たのは、少し離れた場所にあるロケットの丘。

ここからは「世界一美しい」とも称される大型発射場を見ることが出来ます。JAXAの資料によると、ロケットおよび人工衛星の打上げ射場を選定するに当たっての考慮条件は以下のとおり。

- 東・南向けの発射に対して陸上、海上、航空の安全に支障がないこと

※静止衛星を打上げる際には、地球の自転(西から東)のエネルギーを利用する、また極軌道衛星を打上げるため - 日本領内で出来るだけ赤道に近いこと

- 沿岸漁業者との干渉が出来るだけ少ないこと

- 必要な用地面積が早期に入手でき、かつ土地造成が容易なこと

- 通信、電力、水源が確保できること

- 出来るだけ交通が便利で、人員・資材・機材の輸送がしやすいこと

- 人口の密集した地帯からなるべく遠いこと

こうした条件のもと、日本最初の人工衛星打上げ発射場は、1962年に東京大学鹿児島宇宙空間観測所として鹿児島県内之浦町(現在の肝付町南方)に設置されました。

■ 資料:1

他方で、当時の科学技術庁は宇宙利用の推進のため、宇宙開発推進本部を1964年に設置。当初は防衛庁の新島試験場(伊豆諸島)で小型ロケット実験を行っていましたが、ロケットの大型化に対応するため、1966年から種子島宇宙センターの整備が始まりました。

■ 参考:新島のミサイル試験場へ

こちらはロケットの丘へ行く途中にあった種子島灯台。1941年に設置された古い灯台です。種子島宇宙センターの整備は始まった当時は、まだ沖縄が日本に返還されていなかったので、日本最南端は与論島でした。もし沖縄が本土復帰をしていたら、沖縄に宇宙センターが建設されていたかもしれません。

■ 参考:日本最南端の移り変わりを調べてみた

当初は種子島沖周辺海域で漁を行う漁業者の反対運動もあったようです。そのため、敷地内に漁港があったり、地域の方向けに作られたと思われる野球場があったりするのでしょう。

見学は無料

今回車で巡ったルートはこんな感じ。ツアーに参加することが出来ず、宇宙科学技術館が休館していても、2時間半で10km以上移動し、じっくりと見学を楽しむことが出来ました。しかも、食堂以外でお金はかかっていません。

恐らくここが一般の観光客が立ち入ることの出来る中で、大型発射場に最も近い場所です。しかし、ここまで来る観光客はそれほどいないのでしょう。宇宙科学技術館が休館になった影響もあると思いますが、他の車は全く見かけませんでした。

写真右手に見えている4本の鉄塔が発射場。

大型発射場周辺はこうしたゲートが点在していますが…

敷地内の大半は森です。一方通行ではなく、宇宙センターの敷地に繋がる道路も複数あります。宇宙センターという大きな施設があるというよりは、島の道路沿いにJAXAの関連施設が点在しているという方が正しいかもしれません。

車を走らせていると、いつの間にか宇宙センターに隣接する茎永集落に入りました。時刻は15時。暗くなるまでまだ時間があるので、もう少し南種子町を観光します。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント