ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2024年 山形県でサクランボ狩りをしてきた」ので、その様子をお届けします。

山形県でさくらんぼ狩り

2024年6月16日、サクランボ狩りをするために、山形県上山市にやって来ました。

サクランボ農園に近づくと、道沿いにサクランボの無人販売(佐藤錦 1パック 300円)がありました。サクランボの産地ならではの光景です。

9時半頃、上山観光フルーツ園に到着。中学生以上は2,500円で、紅さやかや佐藤錦など、時期によって異なる品種のサクランボ狩りを40分間楽しむことができます。予約は不要です。

『さくらんぼ狩りを楽しむコツ』が書かれた看板がありました。ここでは4つのコツが紹介されています。

- “去年と同じ”はありません。

- 初めは食べずにサクランボと風景を愛でよ。

- 焦らずに”これは”と思う実だけを食べる。

- 無断でポケットやバッグに入れない

自分で収穫したサクランボを持ち帰ることはできませんが、お土産用に贈答用のさくらんぼも販売されています。贈答用とさくらんぼ狩り用は同じ畑で育てられているそうです。

ということで、さっそくサクランボ狩りスタート!この日は晴れていましたが、雨天でも頭上に雨よけビニール付いているので、雨に濡れる心配はないとのこと。

サクランボの旬は例年6月上旬頃。また、こちらの農園ではサクランボだけでなく、夏から秋にかけてはプラム・ぶどう・和ナシ・桃・りんご・ラ・フランスなど、季節の果物収穫体験も行われています。

■参考:沖縄県でマンゴー狩り

さくらんぼ or サクランボ

ここまで私は「サクランボ」と片仮名で記してきました。しかし『さくらんぼ狩りを楽しむコツ』が書かれた看板には「さくらんぼ」と「サクランボ」が混在しています。果たしてどちらが正しいのでしょうか。

これには明確な正解が無いようです。林檎も同様に、片仮名(リンゴ)と平仮名(りんご)で表記されますが、りんご大学(青森)ホームページでは『平仮名の「りんご」は行政用語などに、片仮名の「リンゴ」は植物用語、新聞用語として用いられるが、人それぞれの好みもある。』と紹介されています。確かに、山形県のホームページでは「さくらんぼ」という平仮名の表記です。

生産量日本一!山形県におけるさくらんぼの歴史

山形県はさくらんぼ(ここからは平仮名にしてみます)の生産量が日本一。国内で生産されるさくらんぼのうち、およそ4分の3が山形県産となっているそうです。

日本のさくらんぼ栽培は1868年にスタート。プロシア(現ドイツ)人のR・ガルトネルが、北海道七飯町で開拓を行う際、他の果樹とともに6本のさくらんぼを植えたのが最初とされています。その後、内務省勧業寮が全国の府県へ苗木を配布し、山形県に3本の苗木が届いたのは1875年のこと。山形県庁の構内で試植が行われ、これが山形県内でのさくらんぼ栽培の始まりです。

■参考:北海道における果樹栽培のはじまり

翌1876年には、初代県令・三島通庸が北海道開拓長官・黒田清隆を通じて、さくらんぼ・りんご・ぶどうの苗木300本を取り寄せ、山形市香澄町の試験地に植え付けました。全国に苗木は配られたものの、山形県以外の地域では気候や土壌が合わず、栽培は定着しなかったそうです。山形県がさくらんぼの一大産地となったのは、気候や土壌など、自然条件が栽培に適していたためといわれています。

■参考:青森県におけるりんご栽培の歴史

その後、山形県では品種改良や栽培技術の研究、雨よけ栽培の導入などの努力もあり、現在の日本一のさくらんぼ産地が築かれました。さくらんぼの代表的な品種「佐藤錦」も、山形県東根市出身の佐藤栄助氏によって開発されたものです。

■参考:1

美味しいさくらんぼの見分け方

さくらんぼの成木1本からは5千から1万個のさくらんぼが収穫できるそうです。

その中で、以下の条件を満たすさくらんぼが美味しいとされています。

- つやがあり、色が均一で濃い赤色である

- 軸が太く、鮮やかな緑色をしている

- 軸の付け根のくぼみが深く、軸が抜けていない

さくらんぼの「軸」とは、果実と木を繋いでいる緑色の部分のこと。収穫体験では、軸は木に残したまま、果実だけを取って食べている方が多いようです。ちなみに、果実の中に入っている種は、地面に吐き捨てるスタイルとなっています。

気象データから不作の原因を調べてみた

調べてみると、2024年と2025年の山形県のさくらんぼは深刻な不作だったようです。まとめると、その原因は大きく3つあります。

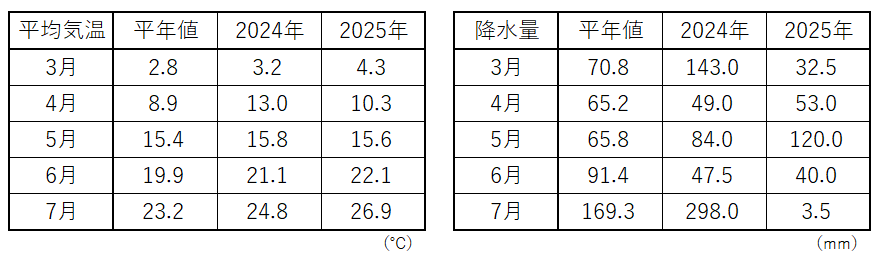

平均気温が高かった

1つは「気候」です。東根市や上山市に近い、村山市の気象データ(気象庁)を確認すると、さくらんぼシーズンの平均気温が高いことが分かります。これにより、収穫期が大幅に前進し、過熟果の発生などで収穫ロスが多くなったそうです。また、降水量も安定していないことが分かります。

雨が続いて蜂の活動が鈍くなった?

2つめの原因は「蜂」もこうした天候に影響を受けていることです。

さくらんぼは、マメコバチやミツバチが花粉を運ぶことで果実が成ります。朝日新聞の記事によると、2025年は「佐藤錦の花が咲く4月に、気温の低い日や雨・強風が続き、蜂が活動できなかった」そうです。

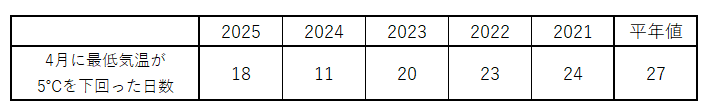

今一度、村山市における5年分(2021年~2025年)の気象データを確認してみます。まずは気温から。2025年4月の平均気温は平年値よりも高いので、『最低気温が5℃を下回った日数』を知らべてみましたが、やはり「気温の低い日が続いた」というわけではなさそうです。

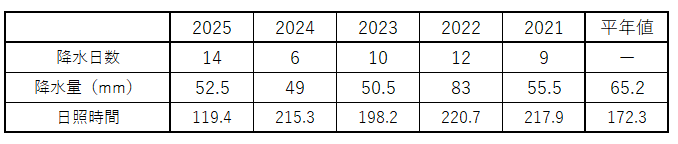

続いては雨。2025年4月の降水量は平年値よりも少ないです。一方で、蜂が活動できなかった理由は降水量ではなく「雨が続いたこと」とされているので、村山市における5年分(2021年~2025年)の4月における降水日数を調べてみると、雨が降っていた日は確かに多いことが分かりました。それに伴い、日照時間も短くなっています。

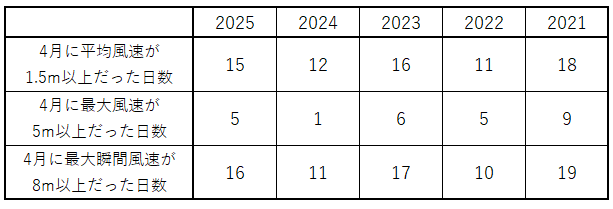

風についても平均値ではなく日数を調べてみましたが、「強風が続いた」という根拠は明らかにならず。雨の日数が多かったことで、蜂の活動が鈍ったのは確かかもしれませんが、この辺りの分析が出来ていないことも課題といえるかもしれません。また、近年の高温化の影響により、ミツバチの減少が全国的に深刻化しているといわれています。

経営悪化による負のスパイラル

3つめは「経営悪化」です。

山形県内では、自治体のふるさと納税返礼品のさくらんぼも不足し、一部発送できない事態も生じました。

- 天候不順

- 蜂の活動が鈍くなる・果実も傷む

- 収穫量減少

- 経営悪化

- 高齢の農家が老朽化した設備や機械を更新できない

- 営農を断念

- さくらんぼ農家の減少による収穫量減少

という、負のスパイラルとなっているそうです。

高齢で農業をやめた場合、病気や害獣を避けるために木を伐採することが多いとされています。さくらんぼ畑が広がる山形県の景色は、今しか見られない貴重なものなのかもしれません。

さくらんぼ狩りの40分間はあっという間に終了。水も飲まずにさくらんぼだけを食べていましたが、それでも途中でお腹がいっぱいになりました。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント