ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「弾丸往復運賃で行く!日帰り北海道の旅」旅行記 後編をお届けします。

★ 前回の記事は こちら ★

余市とリンゴの関係

戊辰戦争で新政府軍に敗れ、東京で謹慎していた会津藩士らの蝦夷地行きが決まったのは1869年のことです。

兵部省の管理下におかれた旧会津藩士団103戸333名は、東京から11日間の船旅を経て小樽へ到着。しかし、開拓先(定住地)はなかなか決まらず、1年半ほど小樽に滞在した後、1871年4月に余市への移住が開始されました。

■ 参考:1

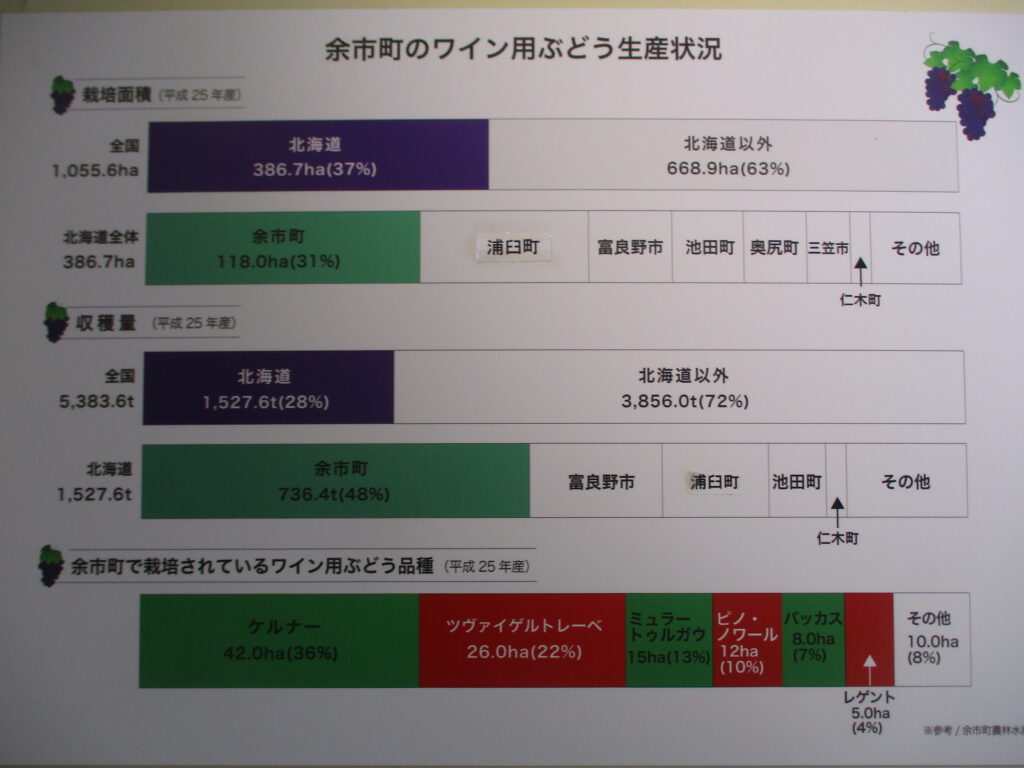

現在は北海道屈指のワイン用ブドウ生産量を誇る余市。余市にブドウの苗木が配布されたのは1875年のことです。明治政府の殖産興業政策の一環として、ブドウ栽培&ワイン醸造を全国各地で促進しましたが、悉く上手くいかなかったことは、様々な媒体で紹介されています。余市でもブドウの初なりがいつだったか定かでなく、ブドウ栽培は軌道に乗らなかったようです。ちなみに、キリン歴史ミュージアムでは、当時のワイン事業失敗の原因として以下3点を挙げています。

- 醸造技術が未熟であったこと

- ワインに適したブドウの品種が日本の気候にあわなかったこと

- 日本人の食生活に渋いワインが馴染まなかったこと

■ 参考:2

■ 参考:3

開拓初期の余市では、ブドウと同時に持ち込まれた「リンゴ」の栽培が盛んだったようです。1879年に余市で日本初のリンゴ栽培に成功。その単価も高かったため、1890年代後半からリンゴの栽培面積が拡大し、大規模果樹園を経営する人が増えました。現在も余市町は道内随一のリンゴ生産地として紹介されています。また、町の木はリンゴの木、町の花はリンゴの花です。

■ 参考:4

■ 参考:5

余市といえばワインだけでなくウイスキー…いや、最近はウイスキーの方が有名かもしれません。どうやらウイスキーが余市にやって来た背景にも、リンゴ栽培があるようです。余市とウイスキー、リンゴ栽培の関係をご紹介する前に、まずはニッカウヰスキーの創業者・竹鶴政孝氏について知る必要があります。

ニッカウイスキーが北海道・余市にある理由

1894年6月、広島県竹原市の造り酒屋に生まれた竹鶴氏は、家業を継ぐため大阪高等工業学校、後の大阪大学に入学。醸造学を学んだ後、摂津酒造に入社し、社長の指示でスコットランドへウイスキー留学をすることとなります(この時点で家業は親戚の酒屋に譲ることとなったらしい)。スコットランドではグラスゴー大学に籍を置き、ウイスキー蒸溜所の実習などで勉強を重ね、1921年に帰国しました。

当時の日本は第一次世界大戦後の不況に見舞われており、摂津酒造はウイスキー製造への投資を中止。竹鶴氏は摂津酒造から寿屋(現サントリー)に転職し、ウイスキー製造を目指すこととなります。そして1924年、日本最初のウイスキー工場が「山崎」に完成し稼動を開始。しかし、竹鶴氏には「自分で理想の地を求めてウイスキーづくりをしたい」という夢がありました。その理想の地が北海道だったようです。

■ 参考:6

40歳になった竹鶴氏は、加賀証券の加賀正太郎氏らによる資金援助を得て、工場用地を探しました。最初に候補地として挙げられたのは江別です。理由は以下の通り。

- 原料や燃料の大麦、石炭、草炭(ピート)、酵母の入手が容易

- 気候が寒冷

- 石狩川の水

- 札幌市との距離

- 工場から出る廃液の処分

当時の余市町長・笠島氏と、地元実業家・但馬氏は、不況の影響が色濃い中、余市町のリンゴ栽培を継続させるため、竹鶴氏のウイスキー工場の誘致に動きます。その結果、工場用地(現在のニッカウヰスキー蒸留所)を確保した竹鶴氏は、1934年に余市で大日本果汁株式会社を設立。1952年にニッカウヰスキー株式会社へ商号が変更されました。ニッカとは「日果」のことです。

■ 参考:7

余市は江別の各条件を満たすことに加えて、リンゴの産地であることもポイントでした。ウイスキーは製造しても、長い間樽で寝かせる必要があります。その期間は収入が無い中で投資をしなければなりません。その無収入期間を食いつなぐため、リンゴ加工が必要だったそうです。大日本果汁は1935年に「ニッカ林檎汁(アップルジュース)」、1938年に「ニッカアップルワイン」を発売。その2年後に第1号『ニッカウヰスキー』が発売されました。

■ 参考:8

■ 参考:9

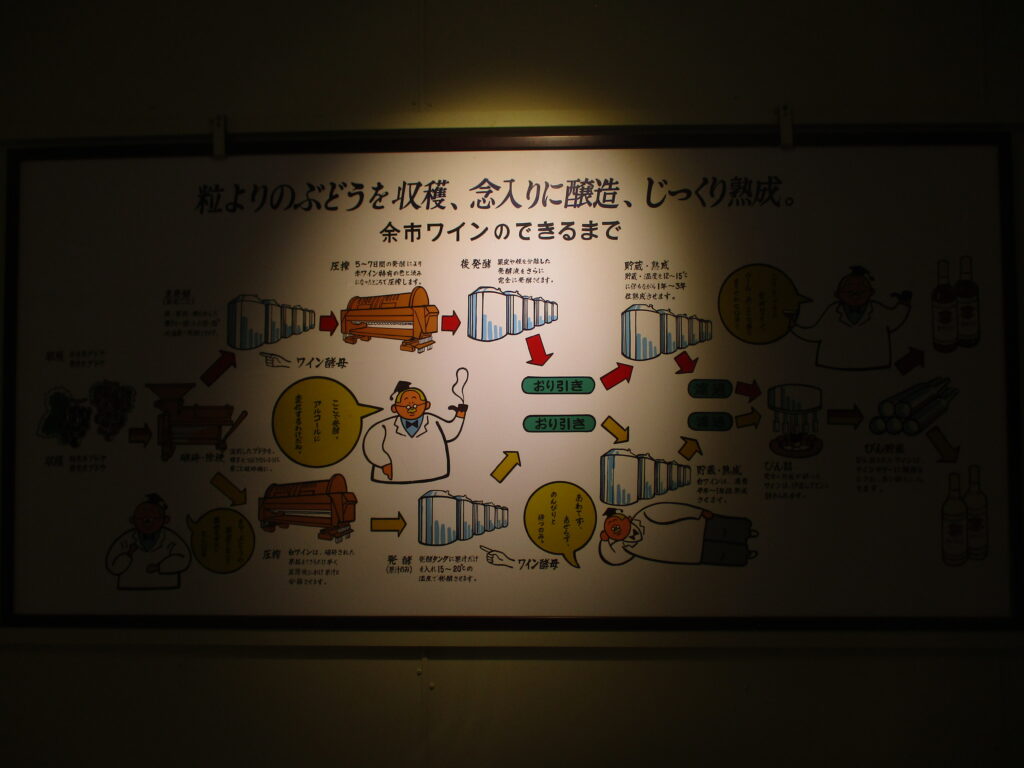

ブドウ栽培とワイン

明治時代は上手くいかなかった余市のブドウ栽培ですが、1921年頃から大浜中地区で本格的な栽培がスタート。1916年に大浜中地区の土地を手に入れた川田好太郎さんと湯浅由太郎さんは、開墾した土地にスイカやリンゴを植えたものの上手くいかず。砂地の土地に合う作物としてブドウを始めたそうです。

■ 参考:10

徐々に栽培面積が拡大する中、ブドウに多く含まれる酒石酸(特に酒石酸カリウムナトリウム)が通信等に有効であることが発見されました。第二次世界大戦を前に、ブドウは潜水艦などの「電探」(レーダー)製造に不可欠な軍需物資として、大量に集められるようになります。大日本果汁も山ブドウを原料にして「葡萄酒」を製造。酒石酸を得るために作った「葡萄酒」は砂糖を添加して、「甘味葡萄酒」として発売したそうです。

■ 参考:11

ブドウが軍需作物となったことで、ブドウ農家は代金のほかに、焼酎とブドウ酒の供給を受けることが出来ました。戦争が終わり、1950年代は作っても作っても足りないほどブドウ栽培が好調で、農家は「ブドウ成金」とうらやましがられた時代もあったそうです。1957年に生産者49戸が集まり「余市ブドウ研究会」が発足。こうした研究会や個人の生産者によって、余市のブドウ栽培は改良が進みました。

■ 参考:12

■ 参考:13

余市町最古のワイナリー「余市ワイン(日本清酒株式会社)」が設立されたのは1974年のことです。この頃には道内で唯一、栽培面積1,000ヘクタール以上、生産量では9割を占め、余市町周辺が北海道のブドウ栽培の中心地帯となっていました。品質でも高い評価を受け、現在は道内外のワイナリーが余市町の農家と栽培契約を結び、数多くの優れたワインを産出しています。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント