ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「御船印の旅(東京編)」後編をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

防災船 東京水辺ライン乗船

2021年6月、御船印をゲットするため、沖縄から東京へやって来ました。

2日目は秋葉原の2つお隣・両国駅からスタート。両国といえば、写真左の建物「国技館」の最寄り駅です。

相撲の聖地ということで、歩道にもお相撲さんの像が設置されています。ちなみに沖縄出身の現役力士は8名いるそうです。

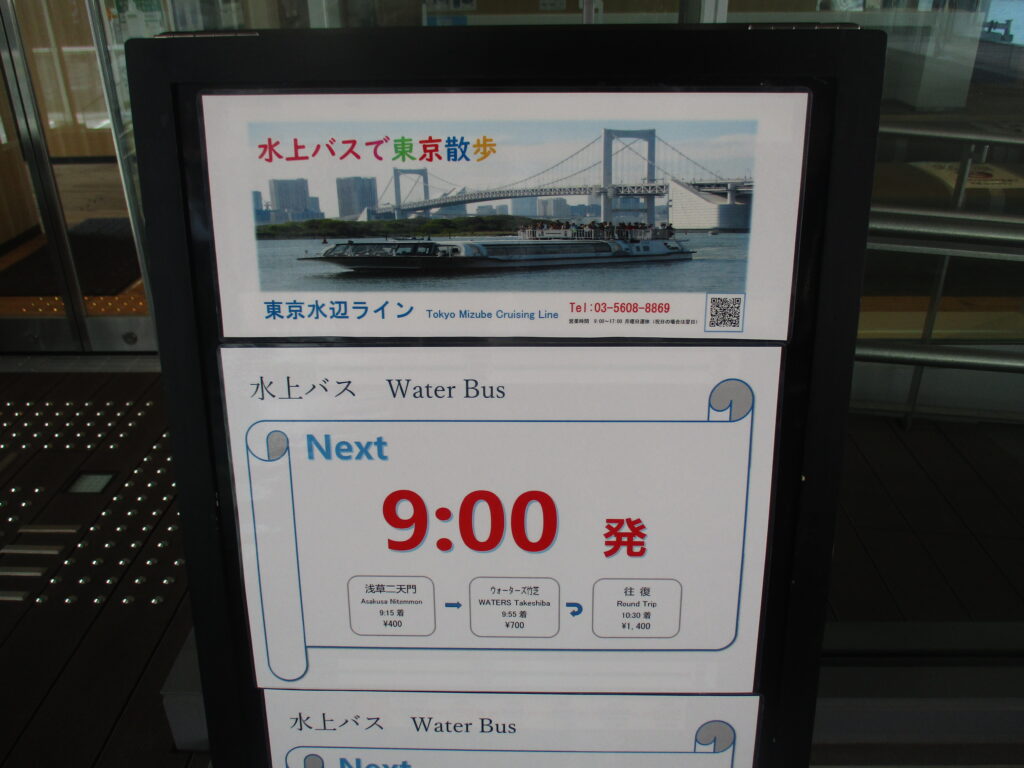

ということで、両国駅から3分ほど歩いてやって来たのは東京水辺ライン(水上バス)の乗り場。

9時に両国を出港する船に乗船し、船から見える東京の景色を楽しみながら、港区・竹芝桟橋まで移動します。

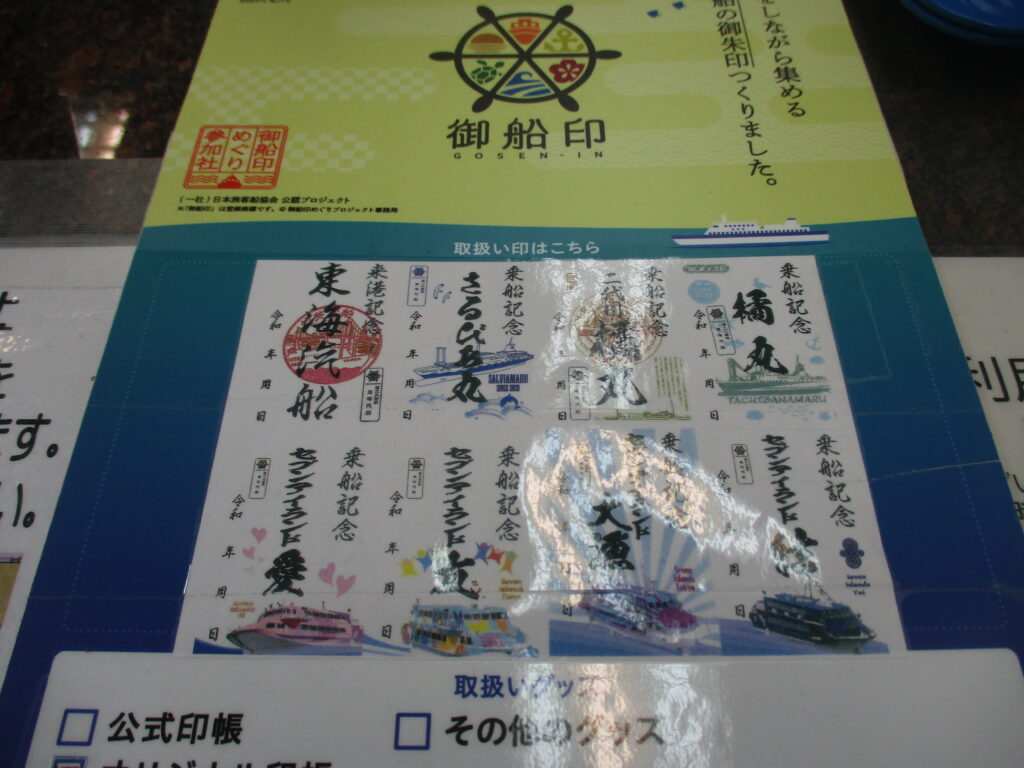

御船印をゲット!御船印プロジェクトには、海で運航している船会社だけでなく、川や湖で運航している船会社も参加しているのです。

こちらの「こすもす」という名前の付いた船に乗船し、竹芝までは55分で700円。時間・料金ともに電車の倍かかりますが、船で東京を移動するという体験と考えれば、大変お得だと思います。

船内はこんな感じ。お手洗いや自動販売機もあります。座席数130席・定員200名が乗ることの出来る船ですが、この便に乗っているのは私だけでした。

それでも両国では、スタッフの皆さんにお見送りをしていただきながら出港。

東京水辺ラインは隅田川を下り、5.3km先の河口・お台場海浜公園までを運航する東京都の防災船。船の所有者は東京都建設局で、運航を担っているのは都から委託を受けた公益財団法人東京都公園協会という仕組みです。

埼玉県川越市の用水路を源流とする新河岸川が、東京と埼玉の県境にある岩淵水門で「荒川」から流れる水路と合流し、隅田川は始まります。上流の新河岸川を合わせると、隅田川の流域人口は約300万人。これは世界でも類をみない規模になるそうです。

両国から東京湾へ向けて川を下るのかと思いきや、まずは川を上り始めました。奥に見えている黄色い橋は「蔵前橋」。関東大震災の復興事業により、1927年に開通した橋です。江戸時代に米蔵があったことから、稲のもみ殻を連想させる色として、橋の色には黄色が採用されています。

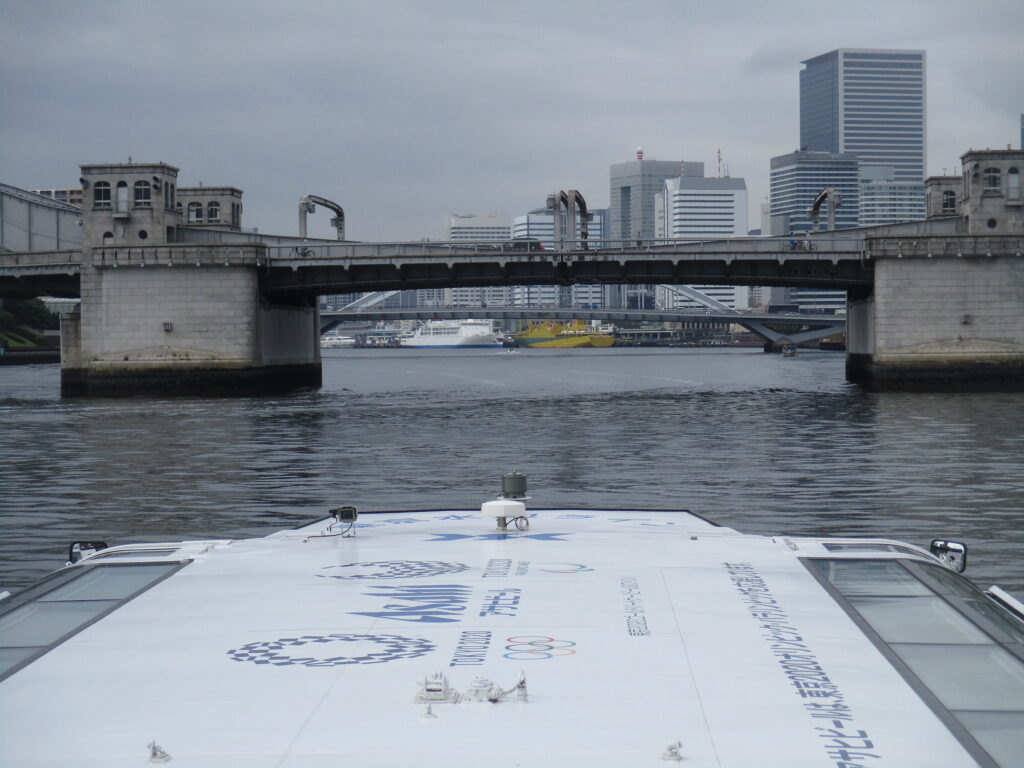

こちらは「厩橋」。船は橋の下すれすれの場所を通過するので、潮位が高い時には通過することが出来なかったり、デッキへの立ち入りが禁じられると思われます。ちなみに、「厩(うまや)」とは馬小屋のこと。江戸に米を運搬するため、昔はこの近くで馬がたくさん飼われていたことが由来。現在の橋は1929年に開通したもので、隅田川で唯一の3連アーチ橋です。

隅田川や東京湾には、ランチやディナーを楽しみながらクルージングを楽しめる「屋台船」もあります。値段もそれほど高いわけではないので、プチ贅沢な気分を味わうには良さそうです。

■ 参考:屋台船公式ホームページ

浅草名物・アサヒビール本社の金のオブジェが見えてきました。アサヒビールのホームページによると、「聖火台の炎」がモチーフとなっており、金色の炎が「新世紀に向かって飛躍するアサヒビールの燃える心」を表しているそうです。

浅草二天門に接岸しましたが、乗船するお客さんはゼロ。この船は定期便なので、乗客がゼロでも運航されます。

東武線の橋の下を通過するタイミングで、ちょうど特急列車がやって来ました。ここまでは隅田川を上ってきましたが、ここからは河口の東京湾を目指して、川を下っていきます。

こちらは源森川水門。普段は目につきませんが、高潮の被害などから都民の生活を守る、縁の下の力持ち的な役割を果たしています。

浅草駅の近くにある吾妻橋を通過。1774年(江戸時代)に木造で架橋されてから、何度か架け替えが行われ、現在の橋は関東大震災後の1931年に作られたものです。

前方からも東京水辺ラインの船がやってきました。今回私が乗船しているのは「こすもす 急行便」ですが、船は他に「さくら」「あじさい」があり、運航形態も「各駅便」「直行便」があります。

東京水辺ラインの運航開始は1991年7月。2021年はちょうど就航30周年の年でした。防災船ということで、大規模災害が発生した際には、救援物資・医療救護班及び患者・帰宅困難者等の移送を担うこととなっています。

一方で、平常時は隅田川や東京湾を周遊する水上バスとして活躍。誰でも予約なしで利用することが出来て、自動放送による観光案内もあります。

こちらは総武線各駅停車の「隅田川橋梁」。建設当時(1932年)は、橋のデザインが不評だったそうです。また川の下には、品川ー東京ー錦糸町間で地下を走る総武快速線の線路もあります。

神田川との合流地点にやって来ました。私が乗っている船が墨田区、写真右手が台東区、左手が中央区となるポイントです。墨田区のホームページによると、政府の公文書に「住田河(現:隅田川)」が登場するのは835年。平安時代の伊勢物語では「すみだ川」という歌が詠まれたそうですが、川の正式名称は定まらず、1896年の旧河川法では荒川の一部とされています。

墨田区が誕生(1947年)した当時は「隅田川」表記が定着しており、区名にも「隅田」を推す声が多かったそうです。しかし、「隅」が常用漢字ではなかったため、川の名前を正式に「隅田川」とすることも、区名を「隅田区」とすることも出来ず。1965年に河川法が施行されたタイミングで、ようやく正式に「隅田川」となりました。

清洲橋を通過。ドイツ・ケルン市を流れるライン川に架かる「ヒンデンブルグ橋」をモデルとして、関東大震災の復興事業で建設された橋です。国指定重要文化財にも指定されています。

こうして隅田川に架かる橋を見ていくと、そのほとんどが関東大震災以降に建設されたものであることが分かります。つまり、1945年3月10日の東京大空襲には耐えたということです。空襲の時には、街中に炎が燃え広がる中、逃げ惑う人々が橋に集結。橋があったことで多くの命が救われた一方で、3月の川に飛び込む人もいたそうで、隅田川では非常に多くの人が亡くなっています。

船で東京観光

ここで隅田川は二手に分岐。左は晴海運河で、豊洲方面から東京湾へ出ることが出来ます。

東京水辺ラインは右の隅田川へ。見えているのは橋は、夜景が美しいことで知られる中央大橋です。

「警戒船」という看板を掲げた船とすれ違いました。安全航行や海上工事の安全を支える役割を果たしているそうです。

右が築地、左が月島・晴海で、いずれも中央区に属します。築地は江戸時代に、月島は明治時代に埋め立てによって誕生した土地。月島・晴海の基礎には、1883年から隅田川河口で実施された、船の航路を確保するための浚渫工事(底の土砂等を掘りあげる工事)で出た土が活用されています。

高度経済成長を象徴するとも言われる佃大橋(正面)。東京オリンピック(1回目)による渋滞緩和のため、1964年に開通しました。「佃(つくだ)」は大阪に由来する地名。江戸時代初期、人口増加による食料需要増に対応するため、摂津国・佃村などから腕の優れた漁師たちが、江戸に呼び寄せられたそうです。

幕府は彼らを、隅田川河口の干潟を埋め立てた小島に住まわせ、漁業権を与え、魚介類を献上させました。そして、余った魚たちは日本橋の河岸で販売され、これが魚河岸として発展。明治時代には、各地で民営の市場が開設されましたが、関東大震災で大きな被害を受けます。

そこで当時の東京市が開設した臨時の魚市場が築地です。臨時の魚市場に築地が選ばれたのは、隅田川の水運と鉄道があったからと言われています。もちろん船が入港しやすい上に、人口集中地区が近いということもあるでしょう。

両国から隅田川を下り竹芝桟橋へ

東京都小笠原村へ向かうおがさわら丸と、伊豆諸島へ向かう橘丸の姿が見えました。もうすぐ竹芝桟橋に到着です。

通常、橘丸が竹芝桟橋を出港するのは夜。日中は三宅島・御蔵島・八丈島周辺を航行し、夜に竹芝桟橋へ戻ってきて、また伊豆諸島へ折り返すということを毎日やっているので、明るい時間の竹芝桟橋に橘丸がいるのは珍しいことです。前日夜の便は、欠航だったのかもしれません。

■ 参考:条件付き運航の橘丸に乗船

一方、おがさわら丸は6日に1便のペースで運航しており、運航が無いときはレインボーブリッジの下にある芝浦ふ頭に停泊しています。

おがさわら丸がこの場所にいるということは、これから出港です。父島行きおがさわら丸の出港は11時。ちょうど1時間後に出港するので、お見送りをすることにしました。

竹芝水門をくぐり、東京水辺ラインは浜離宮恩賜庭園の横にあるウォーターズ竹芝に到着。ここから竹芝桟橋までは、歩いて5分もかかりません。

竹芝桟橋の待合室はこれからおがさわら丸に乗船する人たちで賑わっていました。

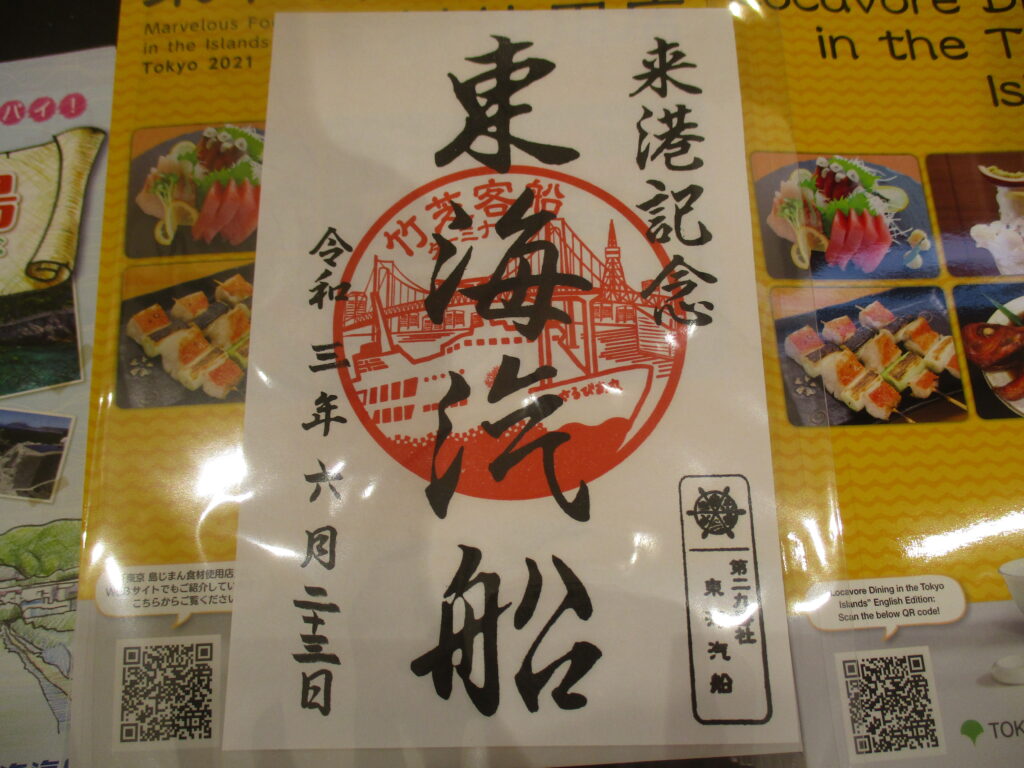

東海汽船の御船印をゲット

出港までの時間は待合室内にある売店を見物。

こちらは小笠原のパッションフルーツ。前日、わしたショップで売っていた沖縄県産よりも100円安いです。ちなみに東京都のパッションフルーツ生産量は、沖縄県に次いで全国3位(1位は鹿児島)となっています。

そんなパッションフルーツを生かした「パッションフルーツパイ」は小笠原の定番土産です。

多くの小笠原島民が履いている「ギョサン」も買うことが出来ます。長い時間を過ごす船内(小笠原までの所要時間は24時間)では、靴よりもサンダルの方が楽です。島での値段と変わらないので、乗船前にゲットするのもいいかもしれません。

離島の定番土産「塩」。伊豆諸島・小笠原諸島の塩が並んでいますが、島ごとにどんな違いがあるのかまでは、私にも分かりません。

また竹芝桟橋では、船に乗らなくても『東海汽船の御船印』を手に入れることが出来ます。

実は前日の夜にも竹芝桟橋へ足を運び、【来港記念】と書かれた東海汽船の御船印を手に入れていました。船の出港前後の時間でなくても、東海汽船の窓口は開いているので、御船印をゲットすることが出来ます。

なお、小笠原海運が販売している『おがさわら丸の御船印』は船内売店限定です。

竹芝でおがさわら丸を見送る

おがさわら丸は観光船ではなく、島の生活を支える船です。荷物を積み込むため、トラックがずらっと船に横付けされています。

ボートが積まれていました。このように島民の方が注文したものが、おがさわら丸で運ばれているのです。観光客がトラックや乗用車を載せて島へ行くことは基本的に出来ません。

ちびっ子たちも見送りに来ていました。実はこの時、小笠原には台風が接近しており、おがさわら丸は父島到着後、すぐに東京へ折り返すという運航スケジュールに変更(通常は父島到着後2泊します)。

中には竹芝でその事実を知り、乗船を諦めた人もいたようで、大きな荷物を持って見送りをしている人もいました。それにしても、平日の11時にこれだけ見送りの人がいるのは凄いことです。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント