日本の旅行業界で頻繁に聞かれるようになった「アドベンチャーツーリズム(AT、アドベンチャートラベルとも言われる)」 。2018年には日本アドベンチャーツーリズム協議会も設立されました。今回はアドベンチャーツーリズムの基本と、日本版アドベンチャーツーリズムの可能性を考えます。

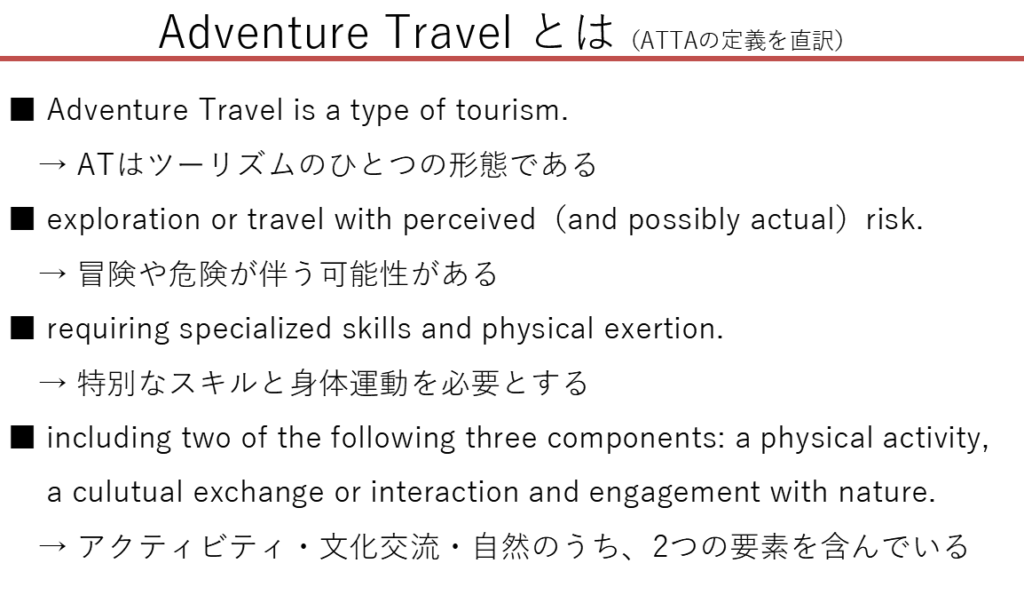

アドベンチャーツーリズム(AT)とは

世界のATを取りまとめる「Adventure Travel Trade Association(ATTA)」の設立は1990年。海外では以前からATが普及していました。

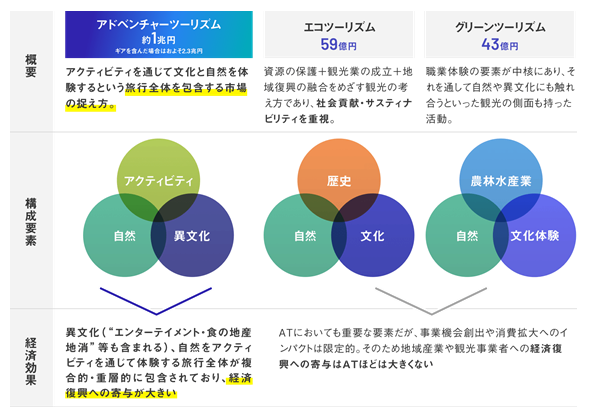

ATTAによるATの定義を簡単にまとめると、ATは文化や自然を楽しむ体験型(アクティビティ)の旅行。従来のエコツーリズムやグリーンツーリズムにも通じる部分がありますが、ATに期待されているのは経済効果です。

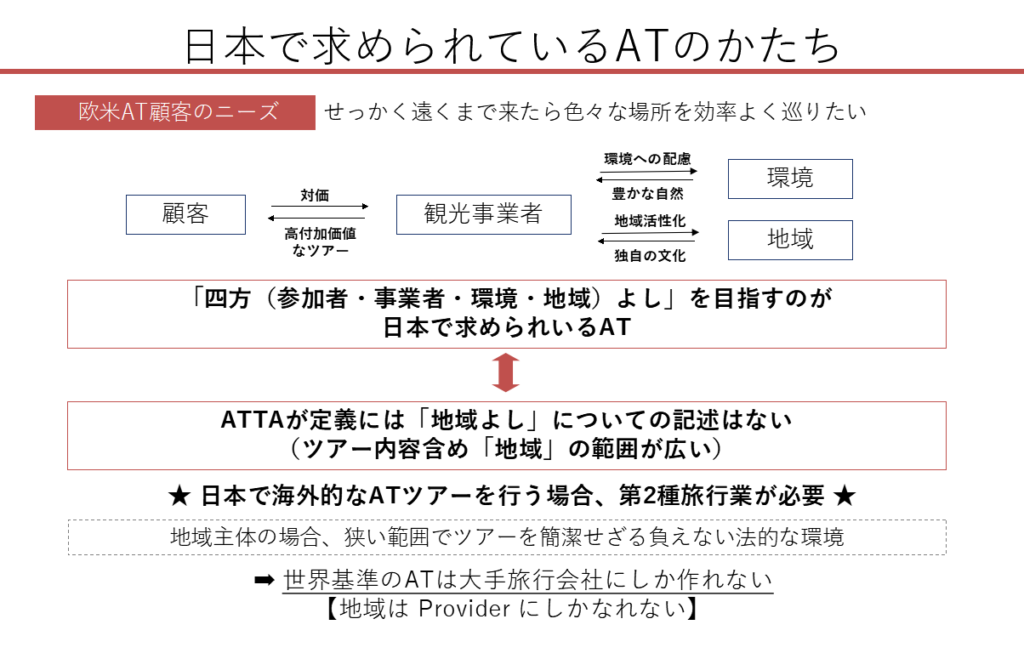

地域経済に1万米ドルをもたらすために必要な旅行者数は、クルーズ旅行が100人であるのに対しAT旅行者は4人。つまり旅行者1人あたりの単価が高いのです。ちなみに、日本では地域活性化の起爆剤のように扱われているATですが、ATTAが定める定義の中に地域活性化についての記述はありません。

例えばダイビングをする場合、機材一式に加えてガイド料も必要です。さらに「旅行先の沖縄でダイビングをする」「ダイビングをするために沖縄へ行く」ではなく、ATの場合は「沖縄各地の海を潜るダイビングツアー」となるため、1人あたりの単価が上がります。

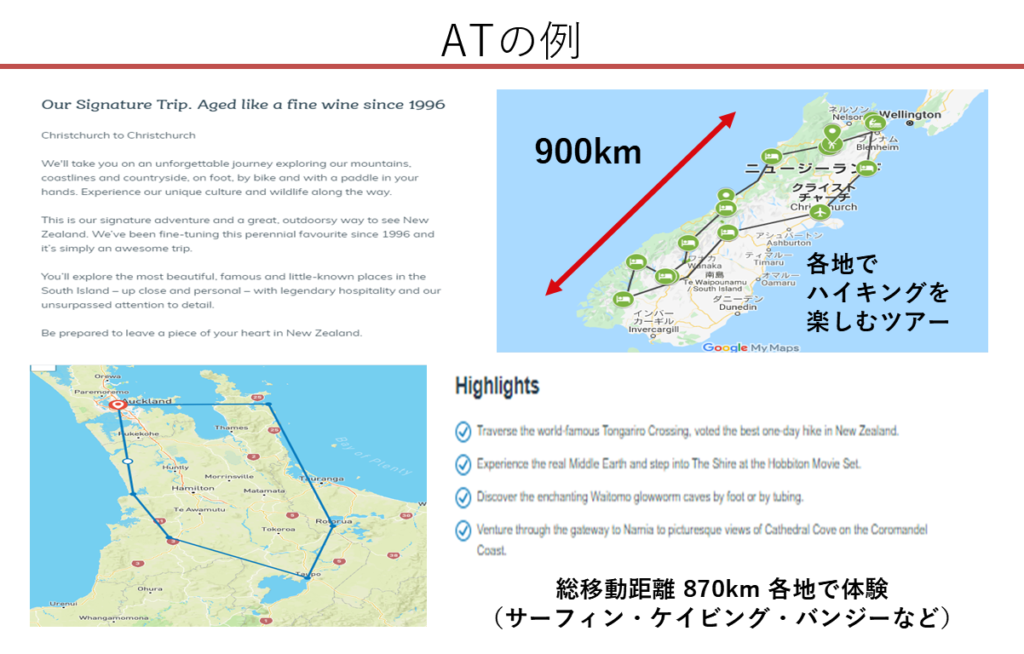

日本では『カヤックやハイキングなどのアクティビティ=AT』と認識されがちですが、それらの体験を組み合わせたものが海外基準のATです。ひとつひとつの体験の単価を上げて、経済効果を得ようとすることがATではありません。

こちらはアドベンチャーツーリズムの先進地・ニュージーランドで販売されているATツアー。ミルフォードサウンドの大自然の中でクルーズ・カヤック・ハイキングをするという、体験盛りだくさんな内容です。そのため料金は1泊2日で1099ドル(約11万円)となります。

こちらは移動をしながら、各地で体験や地域の文化に親しむツアー。この場合は日数も増えるため、1人当たりの単価はさらに上がります。日数が長いATのターゲットは、以下の3点を満たしたような顧客です。

- お金も10日以上の休みもある

- 体験に参加する体力がある

- ガイドの話を聞く知的好奇心を持っている

残念ながら、今の日本にこの条件を満たす人はほとんどいないため、日本人はATにあまり馴染みがないのでしょう。

AT市場の成長率(AT旅行者の需要)が高く見込まれているのは北米豪・欧州・南米です。日本では北海道東部地域がAT商品の販売に積極的ですが、色々な資料を見ると、ターゲットはやはり「インバウンド×ラグジュアリー」。日本人向けの商品造成は前提になっていません。

■ 色々な資料:その1 国土交通省

■ 色々な資料:その2 経済産業省

日本におけるATの2つの課題

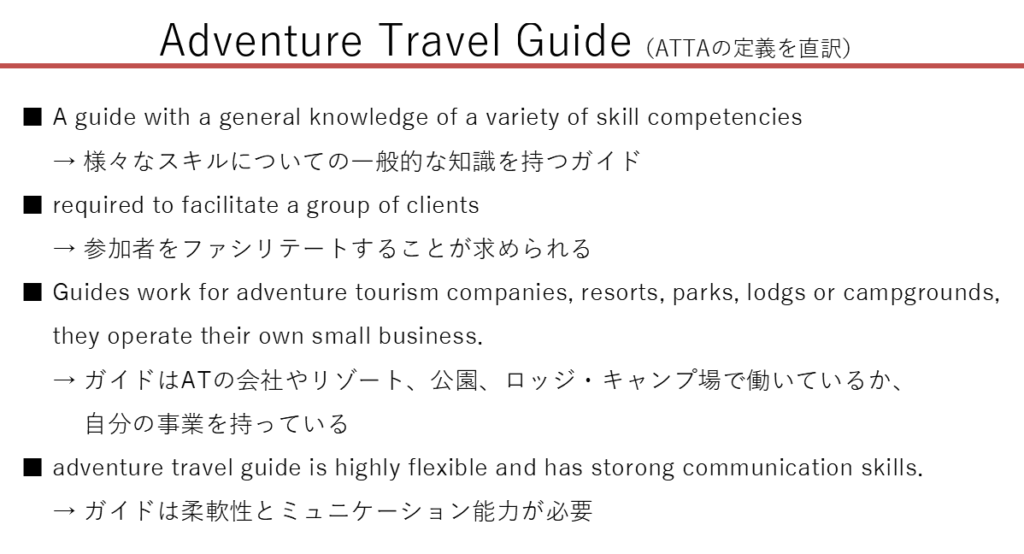

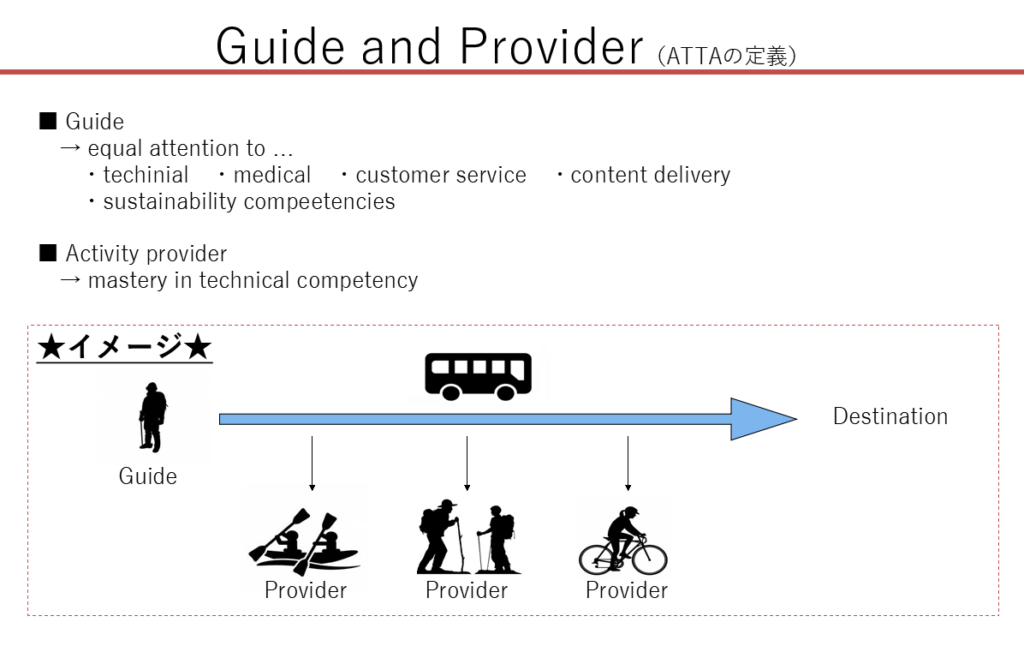

ATでは「ガイド」の存在も重要視されています。

ダイビングやカヤック、ハイキングなどの体験(アクティビティ)は、日本でもガイド同伴である場合が多いです。しかし、ATTAが定めるガイド定義を確認すると、やはり体験とATは別物であることが分かります。

日本のガイドやインストラクターさんは、専門分野のガイド業を本業とし、専門的なスキルや知識を必要とする場合が多いです。一方ATのガイドに求められているのは、専門性ではありません。

こちらはATTAの定義をもとに作成したイメージ図。参加者が1台のバスに乗り、各地で体験を楽しみながら移動する場合…

- バスに同乗するガイド=ATのガイド

- 各地の体験のガイド=Providerと定義される

日本におけるATの課題は、Providerばかりで、ATTAが定義するようなガイドがいないと言われています。しかし果たしてそうでしょうか。

日本にはすでにATの仕組みがある

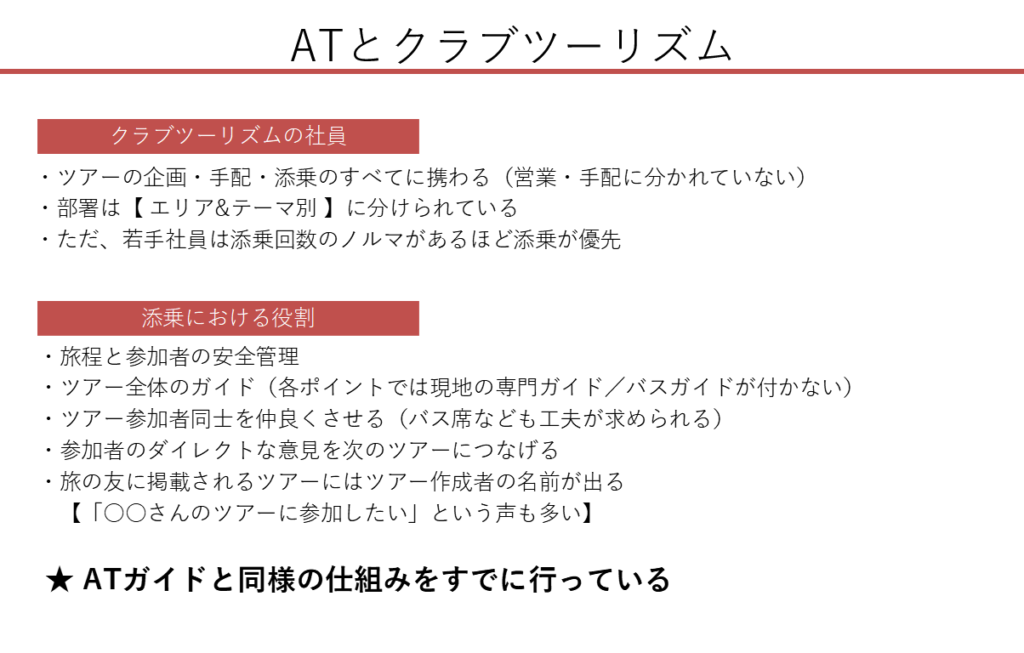

日本には昔から旅行会社が企画・販売している「添乗員付きパッケージツアー」があります。

1台のバスに添乗員(スルーガイド)が同行し、各地で地元の人の案内がある添乗員付きパッケージツアー。体験よりも観光地を巡ることが多く、日数も短いため、海外のATに比べて旅行者の単価は低いですが仕組みは同じです。

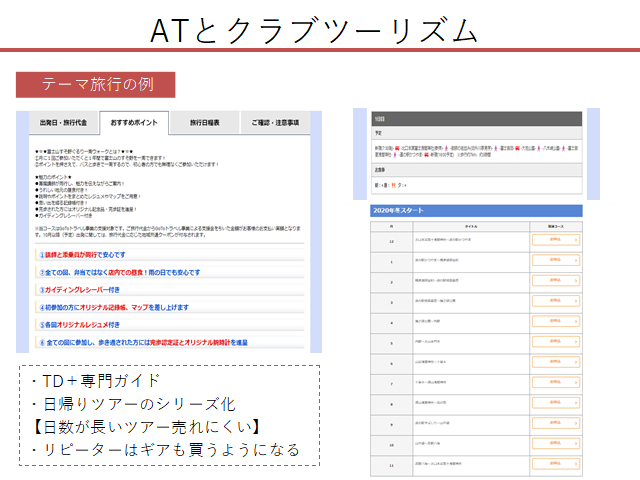

最近の日本の添乗員付きパッケージツアーで重視されているのは「ストーリー性(テーマ旅行)」です。その先駆けと言われている旅行会社・クラブツーリズムのホームページには、テーマ毎にツアーが並んでいます。

こちらはクラブツーリズムで販売されているツアーのひとつ「富士山すそ野ぐるり一周ウォーク」という商品。ツアー全体の行程を数日間連続で行うのではなく、月別に区切り、日帰りツアーがシリーズ化されています。

先ほど、ATの顧客ターゲットが日本にはいないとご紹介しました。しかし、日帰りツアーをシリーズ化すると状況は変わります。

- 時間がない若い人でも参加することに出来る

- 体力がない年配の方でも安心

日本人のライフスタイルに合ったAT、いわば日本人をターゲットにした日本版アドベンチャーツーリズムと言えるかもしれません。

さらにクラブツーリズムではツアーに添乗する社員に対し、旅程の管理だけでなく、ツアー全体のガイド的な役割を求めており、まさにATTAが定義するガイドが実践されています。

今さら海外の真似をしなくても、日本にはすでにATの仕組みを実践する土壌はあります。今まで国内向けに販売されていた添乗員付きパッケージツアーの価値を見直し、いかに海外市場(インバウンド)へ展開していくかを議論すべきです。

インバウンドの個人旅行者が多いのは、海外に団体旅行の概念が普及しておらず、団体ツアーが販売されていないため、個人で旅行をするしかない状況だからでしょう。

一方で、各旅行会社が販売している添乗員付きツアーを、テーマや目的別に検索出来るサービスが無いことも課題です。「わざわざ遠くまで来たから、お金を使ってでも、効率よくあちこち巡りたい」というニーズに応える商品が、昔から日本にあるパッケージツアーだと思います。

旅行業法による制約

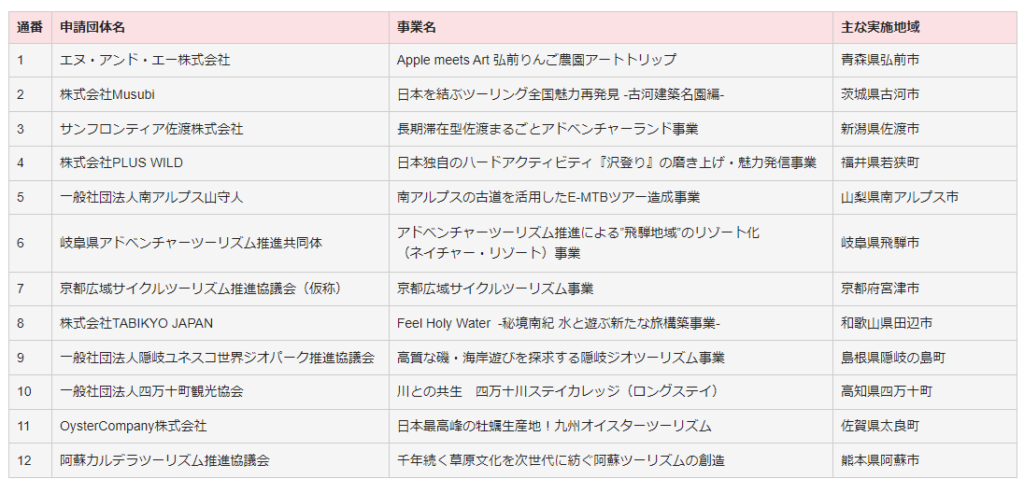

ATについては、観光庁のホームページでも紹介されており、全国の事業者に向けたコンテンツ造成の公募事業が行われています。

こちらは令和3年『アドベンチャーツーリズム等の新たなインバウンド層の誘致のための地域の魅力再発見事業』の事業実施者一覧。「コンテンツの主な実施地域」を見ると、どの事業者も1つの市町だけが範囲となっており、これは旅行業法による制約が影響していると考えられます。

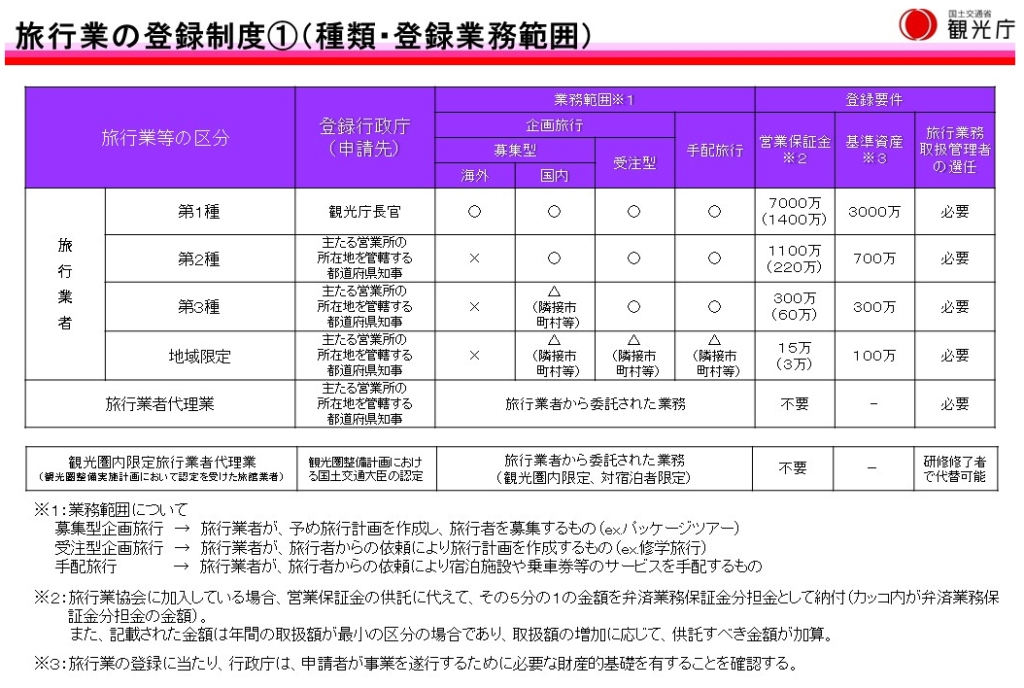

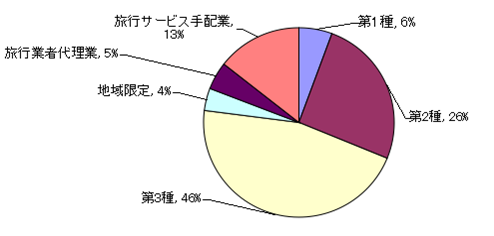

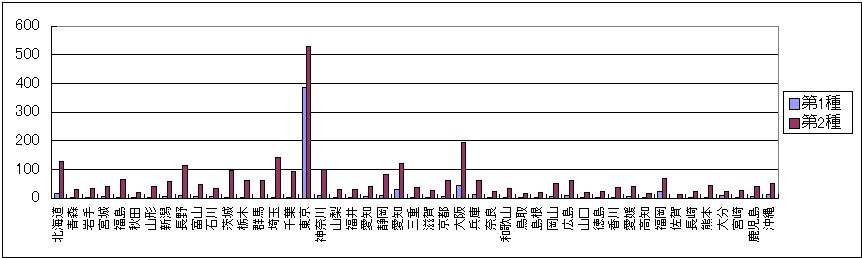

旅行業登録は、その業務範囲により、第1種旅行業者・第2種旅行業者・第3種旅行業者・地域限定旅行業者・旅行業者代理業者・旅行サービス手配業に区分されます。複数の自治体を範囲とするツアーを募集・実施するためには第二種旅行業への登録が必要で、これが地方の小さな事業者や観光協会、行政などにとってハードルが高いのです。

2021年4月現在、旅行業登録がある事業者は約1万2千社。そのうち、国内ツアー(募集型企画旅行)を実施することが出来る第1種旅行業者・第2種旅行業者は全体の32%で、多くが東京の旅行会社です。

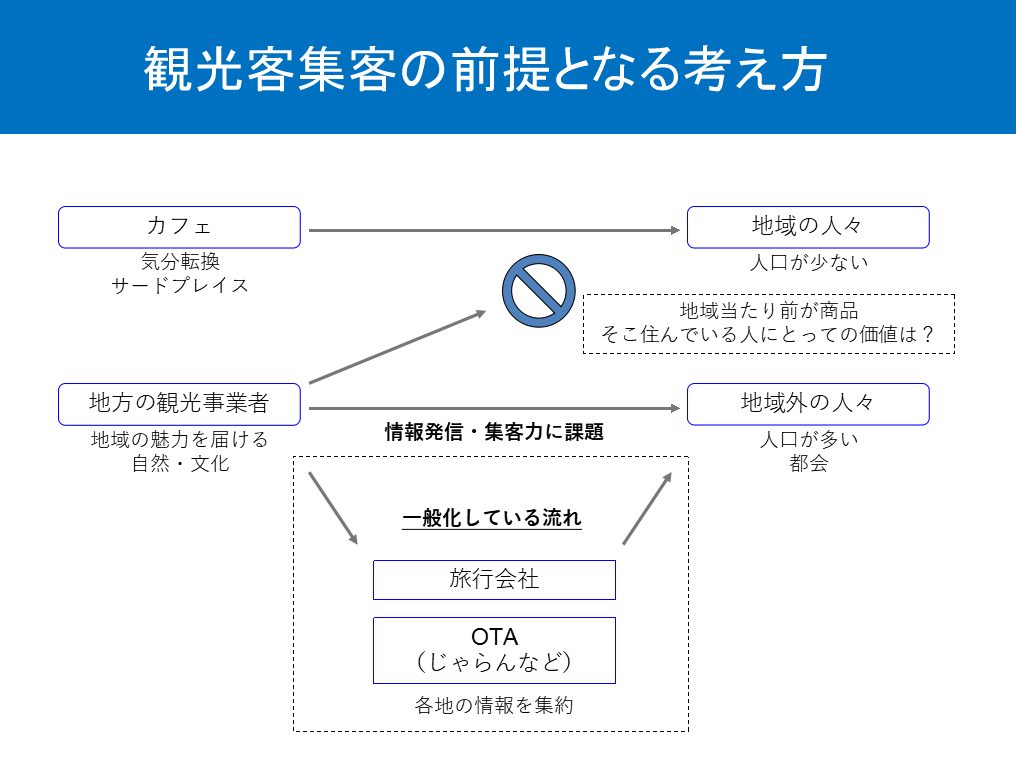

観光の商品となるのは「地域の資源」。住んでいる人にとっては当たり前の自然景観や文化が、非日常体験として提供されます。そのため、観光で地元の人を集客することは難しいです。また、地域活性化のための観光であれば、地域の外からお金と人をもたらすことが目的となるので、地元で集客をしても意味がありません。

観光商品の消費者は「都会の人々」。地方の観光商品が都会の消費者へ直接届くのがベストですが、なかなか難しいのが実情です。そこで、旅行会社やOTA(じゃらんなど)が各地の観光情報を集約し、地方の観光と都会の消費者を繋ぐ役割を果たしています。

なお、OTAに体験を掲載することは、地方の小さな事業者でも簡単に出来ます。OTAに掲載された体験を旅行者が組み合わせて旅をすることはアドベンチャーツーリズムに似ていますが、そこにストーリー性という付加価値があるかといえば、旅行者自身に知識がある場合を除いて、そうではありません。

ATにおいて、地域は基本的に大手旅行会社に対するPrividerという立場に置かれます。逆に言うと、ATを取り入れたい地域は、旅行会社のツアーに組み込まれやすい商品造成が必要です。いわゆるBtoCではなく、BtoBの戦略が求められます。

地域主体のAT 屋久島と小笠原諸島の事例

ATの取り組みが活発になる前から、旅行会社を介さず、日本人旅行者向けに「長時間×高単価」の商品を販売に成功している地域の事例もあります。

屋久島:「体験」が旅行の目的になる

屋久島の縄文杉トレッキングは 、体験そのものが屋久島を訪れる目的となっています。

屋久島には鹿児島市内からの飛行機か、高速船で渡るのが一般的。東京や大阪など、大消費地からの直行便はないので、移動だけでお金も時間もかかります。さらに、縄文杉を見に行くためには早朝から丸1日歩く必要があり、ガイドツアーは基本的に1万円以上です。

それでも多くの人が「縄文杉」を見るために屋久島を訪れて、丸1日のガイドツアーに参加します(屋久島に行ったついでに縄文杉を見に行く人は少ないはず)。日本人旅行者も「ここでしか出来ない体験」があれば、休みを取り、高いお金を払って、辺鄙な場所でも足を運ぶのです。

屋久島では「ガイド」がひとつの産業として成り立っており、島内にはトレッキンググッズのレンタルショップもあります。また縄文杉への出発は早朝、帰りは夕方という行程の性質上、2泊3日は島に滞在するのが一般的。その結果、島にお金が落ちるのです。

■ 参考:2017年 屋久島旅行記

小笠原諸島:観光消費額は沖縄のおよそ2倍

小笠原諸島もまた、旅行者が体験のために足を運んでいる場所です。

小笠原へのアクセス手段は片道24時間のおがさわら丸のみ。運航頻度は基本的に6日に1便なので、最低5泊6日(船内2泊+島3泊)の旅行日数が必要となります。

国立公園に指定されているエリアが広く、自然保護の観点から、立ち入りに「ガイドの同行」が必要なエリアが多いです。小笠原の観光マーケティング調査(2016)によると、島を訪れる旅行者の8割以上が何らかのガイドツアーに参加しています。

小笠原滞在中、旅行者1人当たりがツアーに消費する金額の平均は2万5千円前後。海域でも陸域でも、ツアーのほとんどが「1日ツアー 1万円」または「半日ツアー 5千円」と設定されています。

■ 参考:小笠原の海のツアーに参加してみた

ツアーの種類も豊富です。旅行者は自分の嗜好に合わせて、滞在中の体験を組み合わせることも出来ます。こうした仕組みにより、小笠原では旅行者1人当たりの観光消費額が、沖縄の約2倍の15万円(船代含む)となっています。

さらに、小さな島の小さな宿で3泊を過ごすと、宿での料理や島の人との交流を通じて、滞在中に島の文化にも触れることも出来ます。小笠原に滞在すること自体が、アドベンチャーツーリズムなのかもしれません。

地域活性化とアドベンチャーツーリズム

体験を組み合わせたツーリズム、言い換えると、体験が盛りだくさんのパッケージツアーがATです。単純に高単価の体験を提供することがATの実践ではありません。

地域活性化を期待して、観光にATを取り入れようとしても、旅行業法の制約から、地域が主体でパッケージツアーを作ることは出来ません。商品の提供先は旅行者ではなく旅行会社であることを意識する必要があります。

屋久島や小笠原のように、体験(島内ツアー)を通じて、長期滞在や旅行者の消費額を上げる取り組みを実践している地域もあります。ただ、両地域には『世界自然遺産』というブランドがあることも忘れてはいけません。

「AT商品を作る」ことを目指すのではなく、誰に対し、どんな商品(ビジネスモデル)を作り、いかに情報届けるかを考えることが大切です。もしインバウンドのラグジュアリー層を狙うなら、商品としてATは有効ですが、果たしてどのように商品情報を届けるのでしょうか。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント