2022年の人口推計において、1972年の本土復帰以降、初めての人口減少となった沖縄県。今回は沖縄県の人口について調べてみました。

合計特殊出生率 全国1位

都道府県の人口を調べるにあたっては2つの方法があります。

1つは「住民基本台帳人口」。これは各市町村の住民基本台帳(住民票)に登録された人の数を集計したものです。しかし実際は、住民票を登録している場所とは違う場所に住んでいる人も多くいます(例:上京した大学生)。実際の居住者の状態に即した人口を反映するのが、5年に1度行われる「国勢調査」を元にした人口です。

個人的な感覚では、沖縄は観光業の雇用が多いこともあり、住民票を移さずに長期滞在するリゾートバイトのような方も多いと考えられます。また、沖縄に住民票を置いたまま、県外の学校へ通っている学生もいることでしょう。そのため当ブログでは、ほぼ全ての記事で、国勢調査の結果に基づいた人口を分析に用いています。

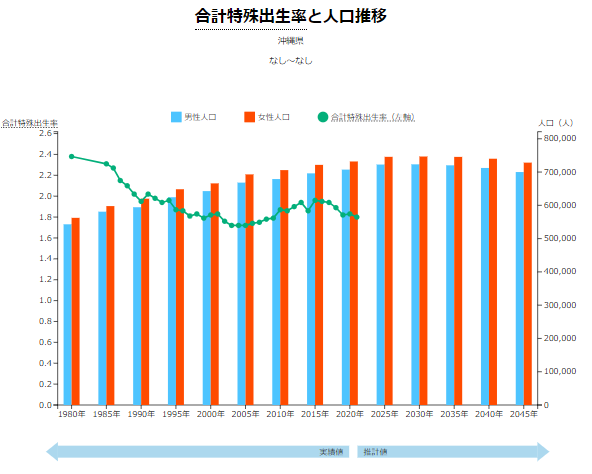

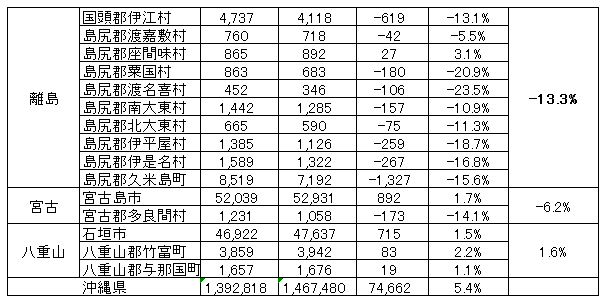

2020年の国勢調査による沖縄県の人口は1,467,480人。2010年から7万4千人以上の増加となりました。「合計特殊出生率(1人の女性が一生のうちに産む子どもの数の指標)」は数十年連続で全国1位。都道府県別人口の平均年齢も最も若く、【15歳未満人口の割合が75歳以上人口の割合を上回っている】のは沖縄県だけです(2022年人口推計より)。

■ 参考:出生率1位の沖縄が抱える課題

沖縄県の人口が減少している理由

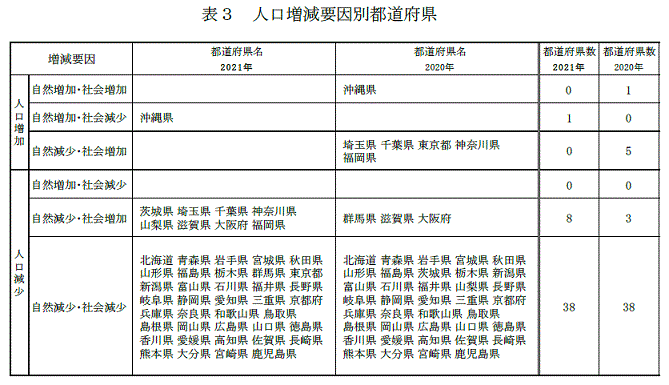

2020年は人口の「自然増加・社会増加」状態だった沖縄県ですが、2021年に「自然増加・社会減少」となり、2022年には「自然減少・社会減少」となりました。これにはどのような背景があるのでしょうか。

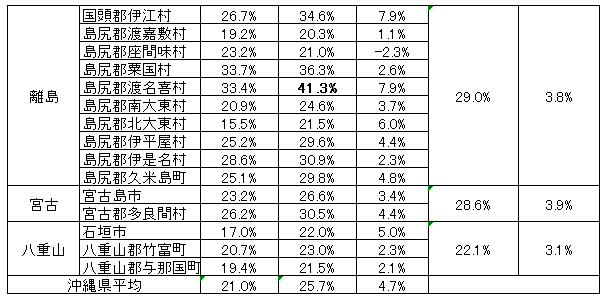

国勢調査の結果に基づいて、沖縄県41市町村の2010年・2020年人口を比べると、人口減少が進んでいるのは主にやんばると沖縄本島周辺離島で、半数以上の市町村では人口が増加しています。それでも県全体の人口が減少に転じたのは、人口減少スピードが加速していることに加えて、人口増加の勢いが鈍化しているからです。

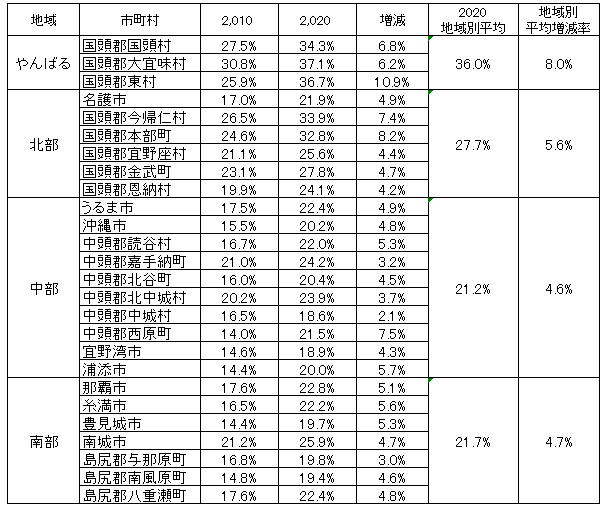

高齢化率も上昇している

また、県内全域で高齢化率(65歳以上人口の割合)は上昇しており、特に人口が減少しているやんばるや沖縄本島周辺離島でその割合が高くなっています。沖縄県全体が人口増加傾向であったこともあり、これまであまり注目されていませんでしたが、沖縄県内にも他の日本の中山間地域と同様、人口減少・高齢化の問題を抱えている地域があるのです。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント