ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「沖縄戦の戦跡を巡る旅」その4をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

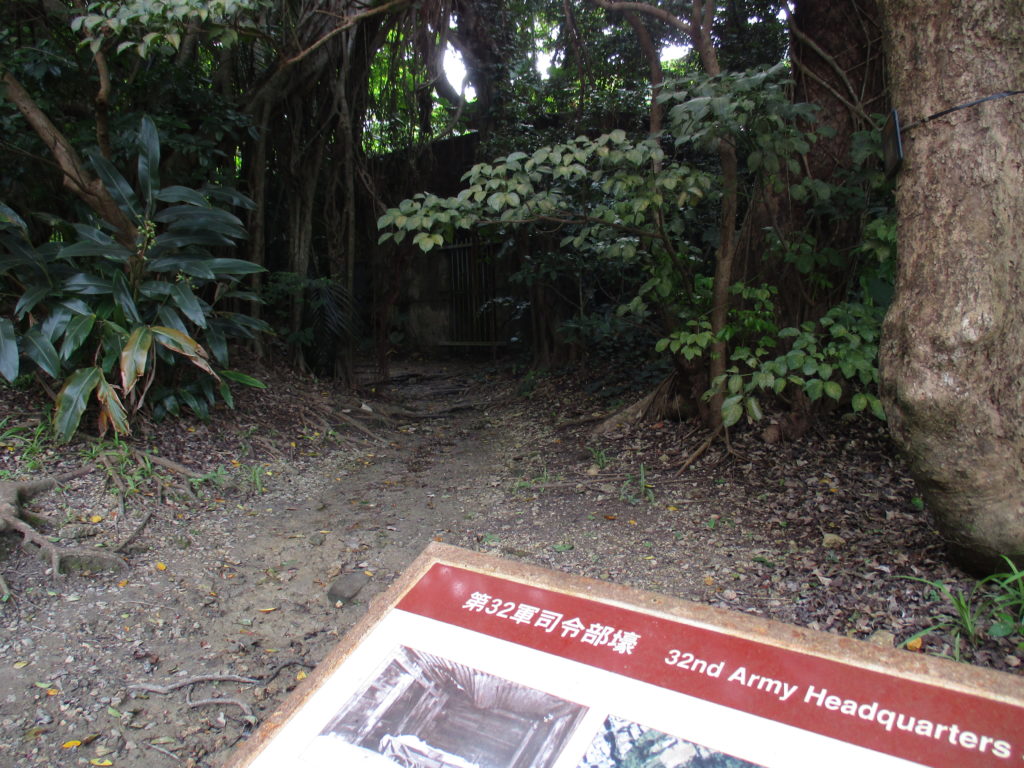

第32軍司令部壕とは

1944年3月22日、日本軍は本土防衛最後の拠点として、沖縄に第32軍を創設しました。この年の夏から、日本軍の部隊が続々と沖縄に配備され、住民らも飛行場建設や陣地構築などに動員されたそうです。

第32軍の司令部が置かれたのは首里城の地下。全長1kmの壕が掘られ、1,000人以上の兵士がいたとされていますが詳細は不明。壕内は崩落の危険があるため、内部の調査はあまり行われていません。

1944年10月3日、米統合参謀本部は太平洋地域総司令部に対し、「1945年3月1日までに南西諸島内で拠点をひとつ、あるいはそれ以上占領」するように命じ、米軍の中で本格的に沖縄戦が始動しました。まずは沖縄への最初の攻撃「10・10空襲」を実施。続いて米軍はフィリピンを取り戻しました。

一方、「米軍はフィリピンの次に台湾(日清戦争以降日本領だった)を攻める」と予想していた日本軍大本営は、1944年11月に第32軍の部隊「第9師団」を台湾へ移動させる決断を下します。

大本営の予想は外れ、米軍の狙いは台湾ではなく沖縄でした。1945年1月6日、米軍の沖縄総合作戦計画書「アイスバーグ」が作成され、沖縄作戦の目的が以下の通り示されました。

- 沖縄に軍事基地を確立すること

- 東シナ海から中国沿岸及び揚子江流域にわたる海路および空路の安全性を確保すること

- 日本に対して圧力をかけること

こうした状況で第32軍は作戦を変更。本土決戦に向けて、沖縄で時間を稼ぐことが任務となったのです。

日本軍の南部撤退

1945年1月20日、17歳から45歳までのほとんどの男子が招集され、1945年3月6日には沖縄県の15歳から45歳までの男女が「根こそぎ」動員されました。

15歳以上が動員されたということは、「ひめゆり学徒隊」に代表されるように、学生も戦争に動員されたのです。当時の沖縄には21の中等学校があり、家族の事情や健康面に問題のない生徒たち約2千人が戦場に動員され、およそ半数が犠牲となりました。

それでも日米には圧倒的な兵力差がありました。沖縄戦に参加した米兵は約54万人(うち18万3000人が上陸)。それに対し日本兵は、直前に根こそぎ動員された沖縄県民を含めても約11万。戦う前から勝ち目がないのは明らか…

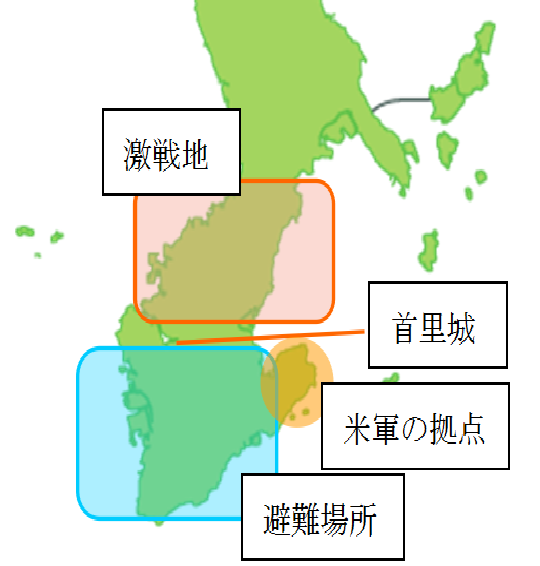

というよりも、戦いの目的が時間稼ぎなので、この戦力でいかに長く戦うかが、第32軍司令部の使命です。1945年5月下旬、米軍は北・東・西の三方から首里を包囲。空と陸から猛烈な攻撃を浴びせ、10・10空襲では攻撃を免れた首里城も、この攻撃で4度目の焼失となりました。

1945年5月27日の夜、日本軍は沖縄本島の南端・摩文仁への撤退を開始。5月30日に首里城を制圧した米軍も、日本軍を追撃しました。

沖縄本島南部には、琉球石灰岩の鍾乳洞「ガマ」が点在しており、多くの住民がガマに避難していました。通常米軍は一般住民を攻撃することはありませんが、日本軍と住民が混在しているようなガマもあり、見分けがつかない状況だったと考えられます。その結果、多くの一般住民が戦争に巻き込まれ、犠牲者が増大しました。

■ 参考:ガマ(玉泉洞)内部の様子

ガマでは、日本軍が一般住民を追い出したり、殺害してしまったりということもあったようです。戦争経験者の中には、「米軍よりも日本軍が怖かった」と話す人もいます。人々は鍾乳洞の暗闇の中で、いつ終わるか分からない戦争の終わりを待っていました。

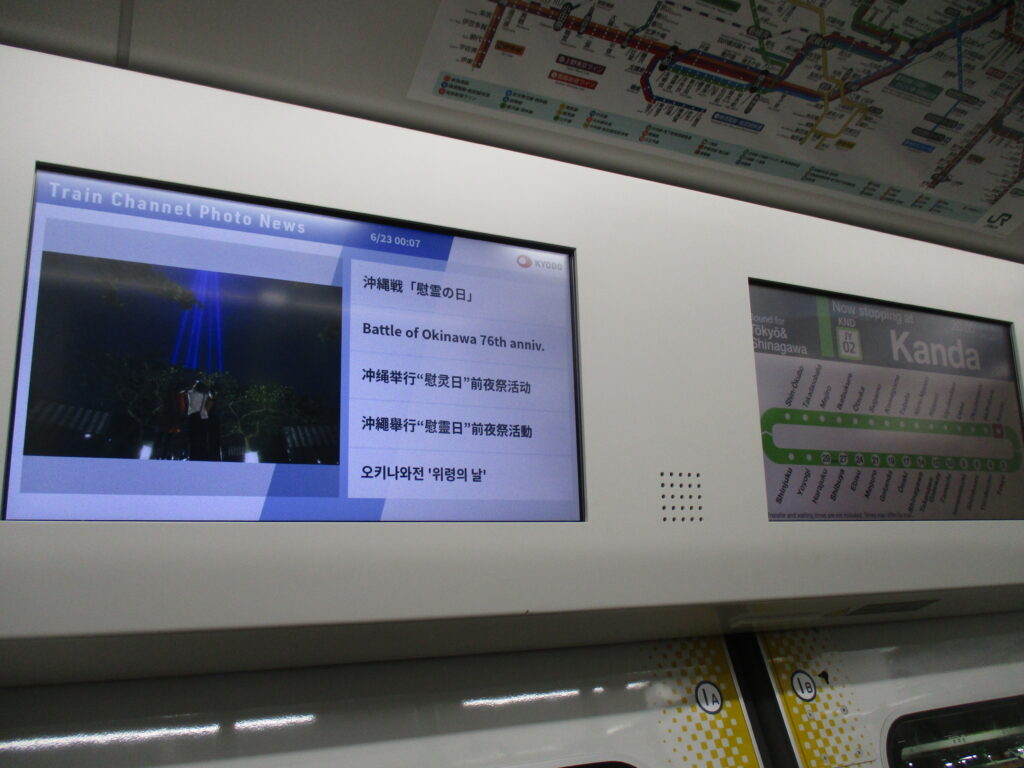

20万人が犠牲になった沖縄戦の終戦

1945年6月23日未明、第32軍の牛島司令官と長参謀長が自決したことにより、沖縄における日本軍の組織的抵抗は終了しました。

しかし、そうした情報はすぐに広まるわけもなく、しばらくは沖縄各地で戦闘が行われていたようです。掃討戦を続けた米軍が、アイスハーグ作戦の終了を宣言したのは1945年7月2日。その後、日本本土への空襲が本格化しました。

広島・長崎への原爆投下、ポツダム宣言受諾を経て、太平洋戦争と第二次世界大戦は終結。日本政府が降伏文書に調印したのは1945年9月2日ですが、沖縄を含む南西諸島は異なり、先島師団長・納見敏郎中将らが降伏文書へ署名したのは9月7日のことでした。

南部撤退後の日本軍が司令部を置いた摩文仁の丘周辺は、現在「平和祈念公園」として整備され、平和の礎をはじめ多くの慰霊碑が置かれています。沖縄戦の犠牲者は20万人以上。多くの沖縄県民が犠牲となりましたが、沖縄県外から派遣された人々も約6万6千人が犠牲となっています。

京都出身者が多く犠牲になった嘉数高地には「京都の塔」があり、平和祈念公園には他の多くの都道府県の慰霊碑があります。

前田高地にある慰霊碑の文字を書いたのは北海道の知事。沖縄戦で沖縄県民の次に犠牲者数が多かったのは北海道民で、平和の礎には1万人以上の方の名前が刻まれています。

そして、米軍の方も1万人以上犠牲となっています。最後にご紹介するのは、糸満市にあるバックナー中将慰霊碑です。バックナー中将は沖縄戦を指揮した米軍の司令官で、1945年6月18日、この地で戦死したとされています。

バックナー中将の死は現在に至るまで、アメリカ軍史上において最高位の階級で戦死した事例になるそうです。同じ場所には、バックナー中将戦死の翌日に戦死した米陸軍准将クローディアス・M・イーズリー氏の慰霊碑と嘉数高地の戦いを指揮したエドウィン・T・メイ氏の慰霊碑もあります。

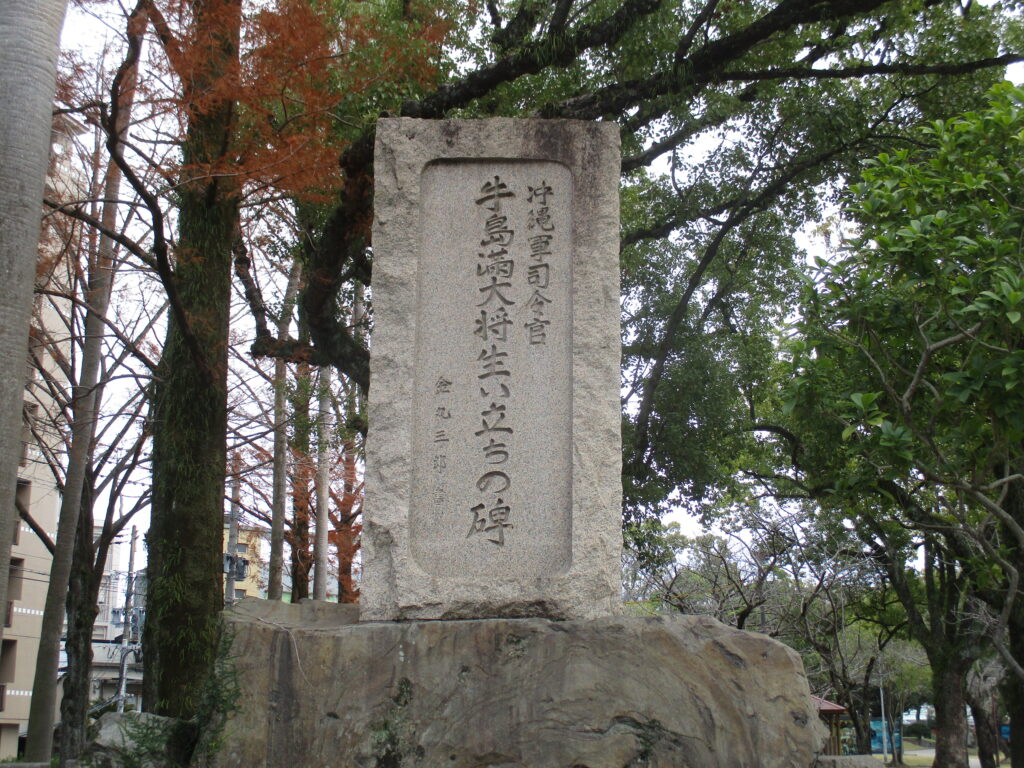

ちなみに、第32軍・牛島司令官の慰霊碑(生い立ちの碑)は、彼の出身地・鹿児島市内にあります。

戦時中に使用された車両や武器が、戦後復興における貴重な資材になったため、現在の沖縄に戦跡はほとんど残っていません。戦争の歴史をリアリティを持って感じることは難しいですが、沖縄の今を理解する上で、沖縄戦の歴史を欠かすことは出来ないでしょう。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント