皆さんが普段行くスーパーに沖縄県産の農作物が販売されているのを見たことがありますか。沖縄県には「生産量全国一」の農作物が色々とありますが、あまり知られていません。生産量が多くても、売ることが出来ていないのです。今回は沖縄県産の果物を中心に、この問題を考えていきます。

沖縄で生産量が多い農作物

バナナ

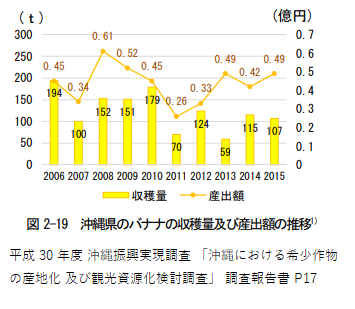

沖縄県のバナナ生産量は日本一。バナナの木は住宅街でも見られるほど、沖縄のあちこちにあります。

バナナは日本人に最も人気がある果物です(家計調査より年間消費量がトップ)。日本のバナナの総輸入量は約104万5千トン(2019年)。それに対し、沖縄県のバナナ出荷量は84トン(2019年)しかありません。沖縄県内のスーパーでも、沖縄県産のバナナを見ることは少ないです。

バナナの木は根が浅く、風で倒れやすい…ということは、台風の影響を受けやすい作物ですが、行政からの支援はなく、規模を拡大するとリスクも高くなります。

■ 参考:PinguBananaさんのnote

実際、沖縄県のバナナ収穫量は年によって大きく増減しています。また農家さんから、バナナは「窃盗被害」が多く、お金にならないという話を聞いたこともあります。

ちなみに、バナナの大規模栽培が行わているフィリピンにも台風は上陸します。2012年にはミンダナオ島に台風が上陸し、島のバナナ生産量の4分の1が被害を受けました。さらにフィリピンのバナナ栽培では、生産者の劣悪な労働環境や人権問題も発生しています。

■ 参考:エシカルバナナ・キャンペーン

パイナップル

日本で栽培されるパイナップルは、ほぼ100%が沖縄県産です。

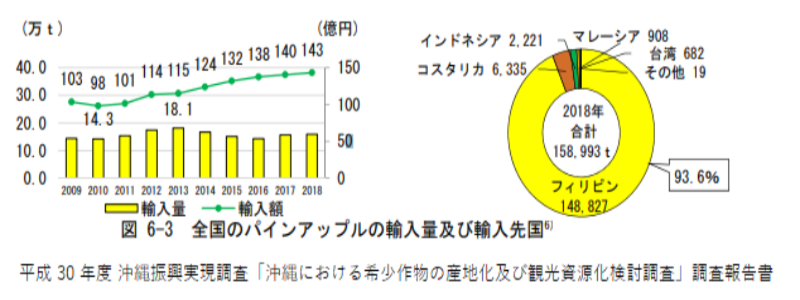

日本でバナナの次に輸入が多い果物はパイナップル。年間約16万トンが輸入されており、バナナと同様にフィリピンからの輸入が多いです。

フィリピンからの輸入が多いのは、一大産地(南米など)よりも近いからとされていますが、それよりも近い沖縄のパイナップルがスーパーに並ぶことはありません。

オンラインストアでは、沖縄県産のパイナップルが高値で取引されている場合もありますが、パイナップルは外国産というのが日本では当たり前になっています。

これだけメジャーなフルーツで、日本で栽培もされているにも関わらず、その生産過程や畑の様子はほとんど知られていません。パイナップルが地面から生えていて、果実が実るまでに2年~3年かかると知っていましたか?

沖縄県名護市にある「パイナップルパーク」では、沖縄のパイナップルについて知ることが出来るだけでなく、お土産も充実しているので、沖縄旅行の際には見学してみるのもおすすめです。

■ 参考:パイナップルパークに行ってみた

生産量が多くても知られていない

沖縄県では他にも、アセローラ・アテモヤ・グアバ・ドラゴンフルーツ・シークワーサーといった、亜熱帯気候を生かした果物(トロピカルフルーツ)の栽培が行われています。これらの果物の収穫量も日本一。パッションフルーツとパパイヤは全国2位の収穫量となっています。

■ 参考:シークワーサーを収穫してきた

これだけ果物栽培が盛んであるにも関わらず、沖縄県産のトロピカルフルーツが県外に出回ることはなく、旅行雑誌などで「おすすめ沖縄フルーツ!」というような特集が組まれることもありません。沖縄県内でしか知られていないのです。

と、言いたいのですが、残念ながら沖縄に住んでいる人にも知られていないかもしれません。家計調査によると、県庁所在地・那覇市の一世帯当たり果物消費量は、ダントツで全国最下位。46位の熊本市より1kg以上も少ないです。

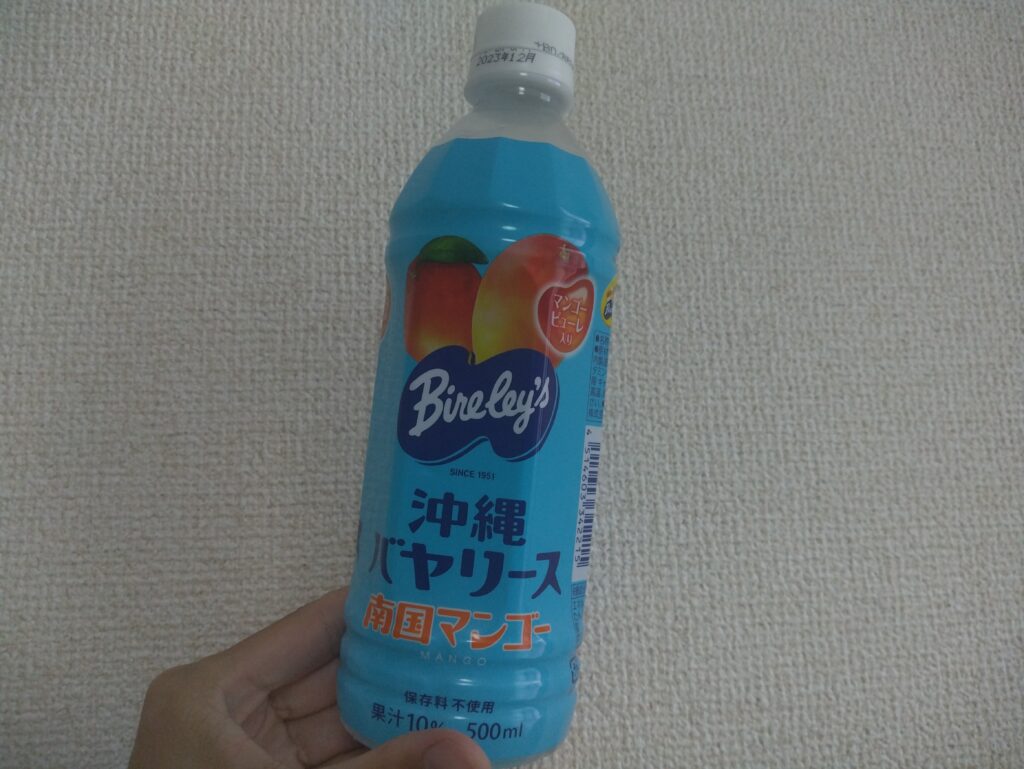

沖縄国際大学の学生を中心に行われた調査によると、「一番に思いつくマンゴーの産地はどこ」という質問に対し、51%の学生が【宮崎県】と回答しています。沖縄県はマンゴーの生産量も日本一です。国産マンゴーの4割以上が沖縄県で生産されています。

マンゴー生産量も日本一!しかし…

果物生産の認知度と消費量に必ずしも関連があるとは言えませんが、「知られていないから買われていない」という可能性も十分考えられます。

どんなにいい作物を作っても、誰かに食べてもらわないと、農業は成り立ちません。こちらは沖縄県産のマンゴーについてまとめた表。東京中央卸売市場における取扱量は宮崎県産よりも少なく、かつ単価も低いため、取扱金額シェアは宮崎県産が7割を超えています。

沖縄県産と宮崎県産で、マンゴーの見た目や味は変わらないにも関わらず、どうしてこのような違いが生まれているのでしょうか。

組織によってブランディングされた宮崎マンゴー

1993年、マンゴー農家280人で構成される「宮崎県果樹振興協議会亜熱帯果樹部会」が発足しました。

当時、マンゴーの国内シェアは9割以上が沖縄県産。果樹部会は「宮崎はひとつ」を合言葉に、農家・JA・県が一体となって、栽培技術確立や販売拡大を目指すための組織でした。

1998年、JA宮崎経済連が定める「商品ブランド認証基準(糖度や大きさなど)」をクリアした完熟マンゴーに、【太陽のタマゴ】の称号が与えられるようになりました。さらに、マンゴーの出荷時期をずらす取り組みもスタート。沖縄県産マンゴーの出荷時期は7月から8月。この時期はマンゴーの流通量が増加し、価格が下がります。

宮崎県ではマンゴーの加温栽培を行うことで、出荷時期を4月に早めることに成功。父の日や母の日、お中元などの「贈答品」として扱われるようになり、マンゴーの単価が上がりました。

そしてやはり、東国原知事の登場と積極的なPRによって、宮崎県産のマンゴーは全国区になりました。有名になっても安売りはせず、富裕層に高付加価値で売る戦略が取られていたそうです。

組織化・ブランド化が遅れた沖縄県産マンゴー

一定の基準が設けられた沖縄県産「美らマンゴー」が商標登録されたのは2012年のこと。

沖縄県産マンゴーの組織化・ブランド化が遅れたのは、明治時代から個々の農家の創意工夫によって栽培が行われているため、それぞれの意向を汲み取ることに時間がかかったためのようです。沖縄には小規模な農家さんが多く、販売農家(経営耕地面積が30a以上、又は調査期日前1年間における農産物販売金額が50万円以上の農家)の数は、全国で6番目に少ないです。

個人事業主や小さな組織が点在し、それらがなかなか連携しないのは農業に限らず、沖縄では良くあることです。しかしやはり、「沖縄マンゴーといえばこれ!」というような特徴をPRしていくためには連携が不可欠でしょう。

美らマンゴーの認証基準は「太陽のタマゴ」より高く設けられているものの、【ブランドマンゴー】という発想自体が宮崎県の後追いであるため、その地位はまだまだ低く、知名度もありません。

■ 参考:沖縄のマンゴー農家さんを見学

まずは知ってもらうこと、そして買ってもらうこと。そこから口コミが広がり、状況が変わる(高くても売れる)かもしれません。この記事をきっかけに、沖縄県の果物や農業に関心を持っていただけたら幸いです。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

★出典★

平成 30 年度 沖縄振興実現調査 「沖縄における希少作物の産地化 及び観光資源化検討調査」 調査報告書

コメント