ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2024年 年末 青春18きっぷの旅」その4をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

明治の要塞が残る今治小島を歩いて観光

2024年12月29日、芸予要塞の島・小島(愛媛県今治市)を歩いて観光しています。

北部砲台跡にやって来ました。かつて「砲台の島」と呼ばれたこの島には、石造りの砲台をはじめとする明治時代の沿岸要塞の遺構が、日本で唯一、ほぼ完全な姿で残されています。

これらを自由に見学できるのが小島の魅力のひとつ。写真映えするような景色ばかりです。まずは北部砲台跡にある司令塔跡へ。

当時のまま残る階段は傾斜が急で手すりもなく、歩くのはなかなか大変です。それでも、当時の人々にとってはこれが日常で、特別な苦労とは感じなかったのでしょう。

司令塔跡は草刈りもされており、来島海峡大橋を綺麗に見ることが出来ました。

なお、司令塔の建物は残っていません。

この階段を下りるのがまた大変でした。階段に土が積もっている箇所もあるため、滑りやすく危なかったです。

明治時代に要塞が建設された歴史的背景

そもそも、なぜこの小さな島に要塞が築かれることになったのでしょうか。ここからは島で撮影した写真と共に、明治時代に日本各地で「要塞」が築かれた時代背景から整理します。

江戸時代後期、鎖国体制下の日本に通商を求めて来航する外国船は、幕府にとって大きな悩みの種となっていました。1824年には、イギリス船の船員がトカラ列島の宝島(鹿児島県)に上陸し、島にいた牛を求めて交易を求めたといいます。

しかし、交渉は成立せず、やがてイギリス船員たちは島の牛を殺害・強奪し、さらに在藩官屯所(現在の役場出張所に相当)へ向けて発砲。ちょうど出張で訪れていた藩庁(現在の県庁)の役人が応戦し、イギリス船員1名が射殺される事態となりました。

■参考:歴史の舞台 宝島のイギリス坂へ

この事件を重視した幕府は翌年に「異国船打払令」を発令し、沿岸防備の強化に踏み切ります。東京湾では防備の一環として1847年、猿島に台場が築かれ、15門の大砲を備えました。

■参考:東京湾のラピュタ島・猿島を歩く

明治維新後も欧米列強の脅威を受け、明治政府は西洋の築城技術や建築資材を導入します。当時はまだ航空機が存在せず、外国艦船の来襲を想定した沿岸砲台の整備が急務とされ、探照灯・弾薬庫など関連施設の建設、海岸砲の選定、砲兵部隊の編成が進んでいきました。

■参考:ペリー来航と開国の歴史を知る旅

こちらは地下兵舎跡の中の様子。綺麗に整備されているようです。

日本の要塞建設は、明治期を中心とした「要塞建設期」、大正~昭和前期の「要塞整理期」、日中戦争以降の「臨時要塞建設期」という三期に分類されます。芸予要塞は、このうち第二期にあたる「要塞建設期」に築かれたものでした。

■参考:一番最初に建設された要塞・東京湾要塞跡を見学

小島が要塞に選ばれた理由

北部砲台跡には40分ほど滞在し、続いては中部砲台跡へと向かいます。

ここまで、明治時代に日本各地で要塞が築かれた背景を整理してきました。続いては、小島が要塞建設地に選ばれた理由についてです。

北部砲台跡から遊歩道を20分ほど歩いて中部砲台跡に到着しました。芸予要塞の中核をなす中部砲台には、この要塞の主砲である28cm榴弾砲6門が配備されていた他、地下室や井戸、井戸水の浄化装置などが造られ、山頂には司令台が設けられていたそうです。

これまた立派な石造りの構造物が並んでおり、かなり見応えがあります。観光客が誰もいないのは知名度が低いからでしょうか。GoogleMapの口コミも数件だけです。

歴史を知らなくても、雰囲気だけで充分楽しめますが、歴史の話に戻ります。日清戦争後の下関条約(1895年)により、日本は台湾と遼東半島を獲得しました。

ところが同地域への進出を狙っていたロシアが強く反発し、ドイツ・フランスとともに返還を要求する「三国干渉」が発生。日本は要求を受け入れ、遼東半島を手放します。しかし、ロシアは同地に強力な要塞と軍港を建設し、軍備拡張を進めながら中国東北から朝鮮半島へ進出していきました。

■参考:日本とロシアが初めて交易を行った地へ

こうした国際情勢を受け、瀬戸内海に侵入した艦船から京阪地区を守るするため、1902年に大久野島と小島に芸予要塞が整備されます。

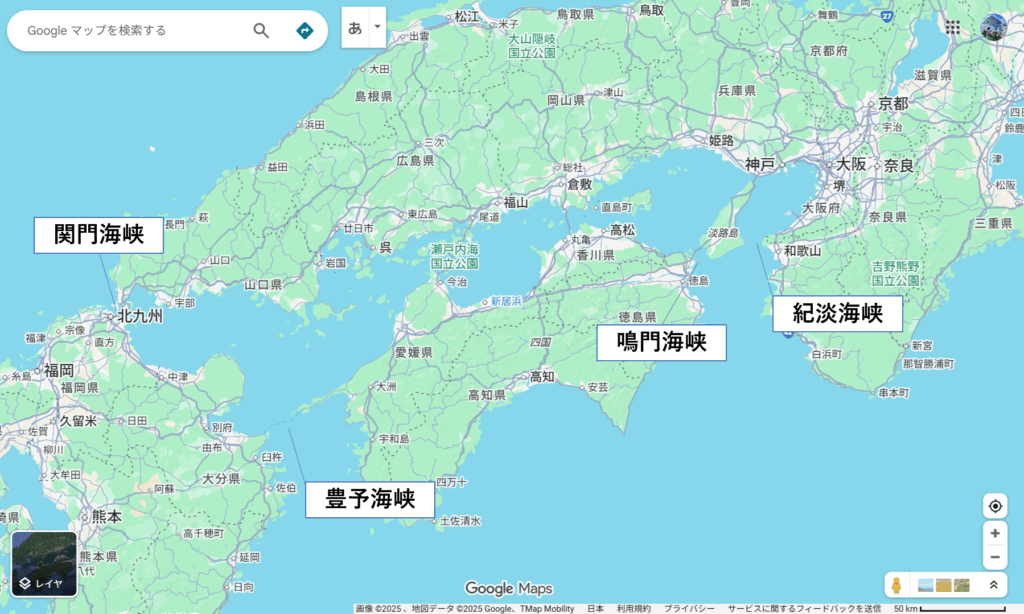

瀬戸内海に入るには紀淡・鳴門・豊予・関門のいずれかの海峡を通過する必要があり、なかでも豊予海峡は幅が広く、当時の砲台では通過阻止が困難と考えられていました。そこで艦艇の行動を制限するため、芸予海峡に要塞を築く必要が生じたのです。

■参考:鎖国下の日本に接近したロシア

芸予海峡には大小の島が点在し、防御線をどこに敷くかについて複数案が検討されました。最終的に1897年6月、忠海海峡と来島海峡が防御線に決まり、それぞれ大久野島と小島に砲台が設置されることとなります。

■参考:大久野島旅行記

小島要塞は後に陸軍元帥となる上原勇作(当時は砲兵中佐)の指揮により、フランス式築城術が用いられ、自然地形を巧みに活かした設計で南部・中部・北部の三砲台が整えられました。中部砲台には28cm榴弾砲6門をはじめ、加農砲や連射砲などが設置されたそうです。

北部砲台と同様、こちらも急な階段となっています。

芸予要塞の廃止と保存

中部砲台跡には15分ほど滞在し、続いては南部砲台跡へ。

その途中に弾薬庫跡がありました。こちらは山の斜面を人の手で掘り下げて、深い谷間のようなくぼ地とし、周囲は山肌で護られています。

石垣の石材は1個3銭、人夫の日当は27銭と伝わり、要塞の建設費は当時の金額で約30万円。1898年に始まった工事は広島側だけでなく今治側からも多くの人々が参加し、1902年に完成したそうです。

弾薬庫跡の内部はこんな感じ。現在は屋根が落ちてレンガ作りの壁面だけが残る状態となっています。

こちらの建物も何か役割があったのでしょうか。現在は屋根が落ち、入口も半分埋まっています。

『兵舎跡』という案内板があったので、寄り道してみましたが…

草が生い茂り、建物があった面影は残っていませんでした。

遊歩道へ戻り、引き続き南部砲台跡を目指して歩きます。こちらはその途中にあった建物。GoogleMapには『地蔵堂』と表記されていますが、案内板は無かったので詳細は分かりません。

こちらは発電所跡。夜間の敵艦侵入に備え、サーチライト用の電源を供給するための石炭火力発電所です。

巨費を投じて築かれた芸予要塞でしたが、ついに一度も実戦で使用されることなく役目を終えます。国防方針の転換に加え、火砲性能の向上、第一次世界大戦における航空機の登場なども影響し、1922年の閣議で廃止が決定しました。なお、日露戦争時には、中部砲台の榴弾砲の2門が旅順に運ばれ、旅順攻略に活躍したそうです。

■参考:ロシアの南下と日露戦争

これを知った当時の波止浜町長・原真十郎氏は、砲台を公園として残し、歴史的価値を後世へ伝えようと、陸軍大臣に払い下げを願い出ます。熱心な働きかけが実り、1926年に払い下げが実現。ただし条件として、芸予要塞を標的とした陸海軍による爆撃演習が行われることとなりました。

1926年8月、北部砲台に対して約1週間の爆撃演習が行われます。新聞には「陸海軍航空隊が次々に飛来し、爆弾投下の壮観が見られた」と報じられたそうです。海峡一帯は危険区域となり、駆逐艦が警戒にあたる一方、来島や馬島、波止浜公園には多くの見物客も集まったといいます。激しい攻撃にもかかわらず、破壊されたのは北部砲台の一部にとどまりました。

中部砲台跡から30分ほど歩いて南部砲台跡に到着。北部・中部に比べるとこじんまりとしています。竣工当時は軽砲(12cm加農砲)2門が備え付けられていましたが、現在は砲座跡と地下兵舎が残るのみとなっています。

離島好きの人におすすめの島

13時40分、要塞の冒険を終えて、港周辺の集落に帰って来ました。

波止浜町に払い下げられた後、芸予要塞の公園整備が進みますが、第二次世界大戦末期には食糧難を背景に島内で農地開拓が行われ、砲台跡は荒廃が進んだそうです。

こちらは港のそばにあった杵築神社。案内板は無く、調べても情報が出てこないため、建立時期や由緒などは分かりません。

階段を上ると小さな社殿がありました。船の出港までまだ少し時間があるので、島の西側も歩いてみます。

こちらは探照灯台跡。先ほどの『発電所』で作られた電気はここに送られていたのでしょう。現在は台座の施設しか残っておらず、探照灯がいつの時期に撤去されたかは、資料も残っていないそうです。

1955年に波止浜町が今治市へ合併されると、芸予要塞の存在は次第に忘れられたといいます。しかし、1968年、保存を求める声が上がったことを機に再評価が進み、それ以降道路整備や砲台跡の補修、草刈り・清掃、植栽などの保存活動が継続的に実施されているそうです。

■参考:1

探照灯台跡の先にはキャンプ場がありました。キャンプ場と言っても水道などの設備があるわけではなく、場所が用意されているだけのようです。

港から約10分、島の西側へ向かう遊歩道の終点はこの砂浜となっています。

夏は海水浴も出来るそうで、海の家らしき建物もありました。それにしても、要塞化する前から人が住んでいたのか、戦後に人が住み始めたのか、調べてみてもこの島の歴史は謎だらけです。

ということで、ミステリアスな島・小島の観光はここまで。非常に面白い3時間の体験となりました。離島好きの人におすすめしたい島のひとつです。ここからは14時35分発の船に乗り波止浜港へと戻ります。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント