2020年現在、日本の人口は1億2千万人を超え、世界第11位の人口となっています。しかし今後は、少子化と急速な高齢化によって人口は減少。2050年にはその数が1億人を切ると言われています。その対応策として掲げられているのが『地方創生』です。

地方創生とは何か

合計特殊出生率(1人の女性が生涯に生む子どもの数)は、1970年代前半以降年々低下。それと同時に、急速な高齢化が日本全体で進みました。

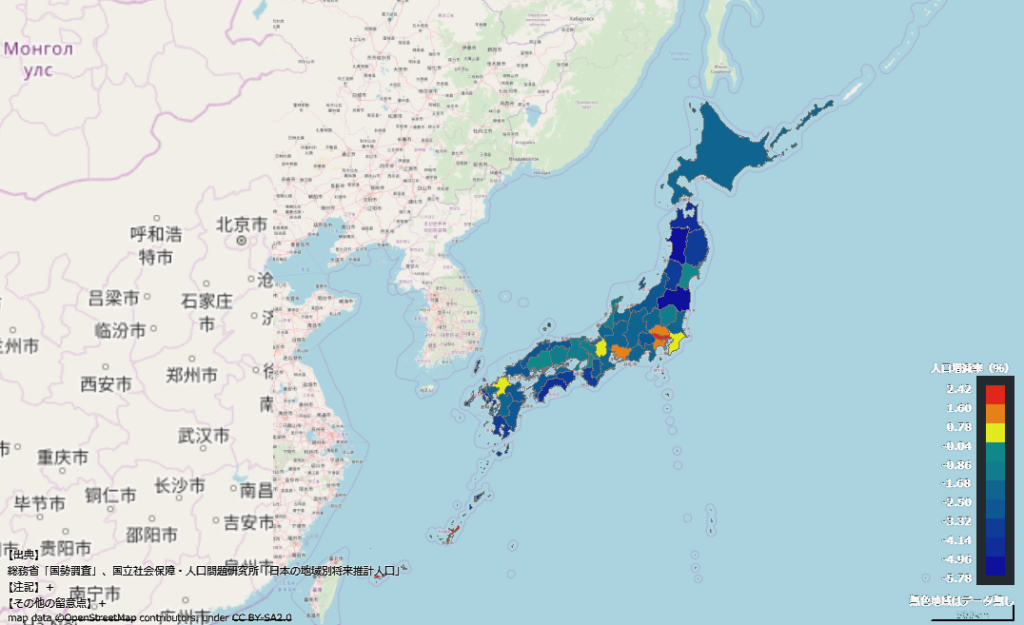

こちらは2010年と2015年の国勢調査の結果をもとにした都道府県ごとの人口増減率。全国的に人口が減少している一方で、東京圏や愛知県・大阪府・福岡県では人口の増加も見られます。

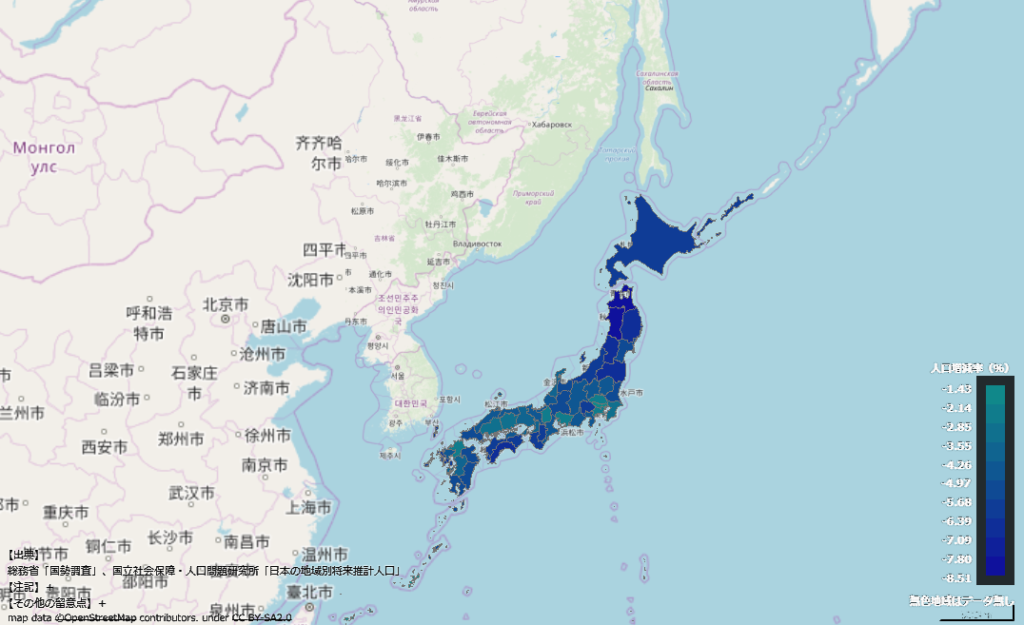

2040年の推計人口をもとにした都道府県ごとの人口の増減率を見ると、47都道府県で人口が減少に転じています。

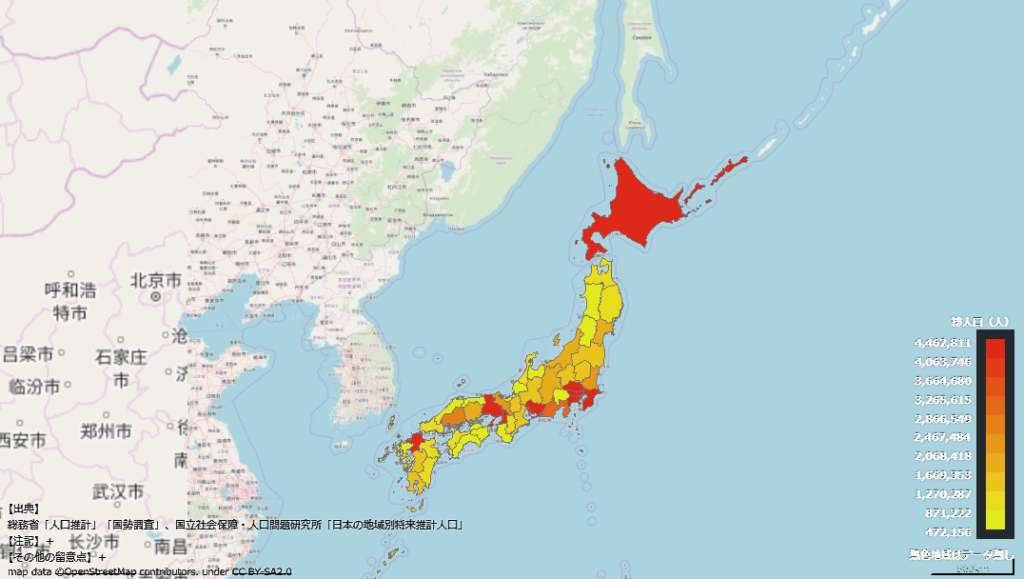

一方こちらは2040年の推計人口をもとにした人口の構成比。どの地域に・どれくらいの人が、住んでいるかを表した図ですが、人口の多くは東京圏や愛知県・大阪府・福岡県といった大都市がある都道府県に集中しています。この課題を解決するため、2014年9月に発表されたのが「地方創生」です。

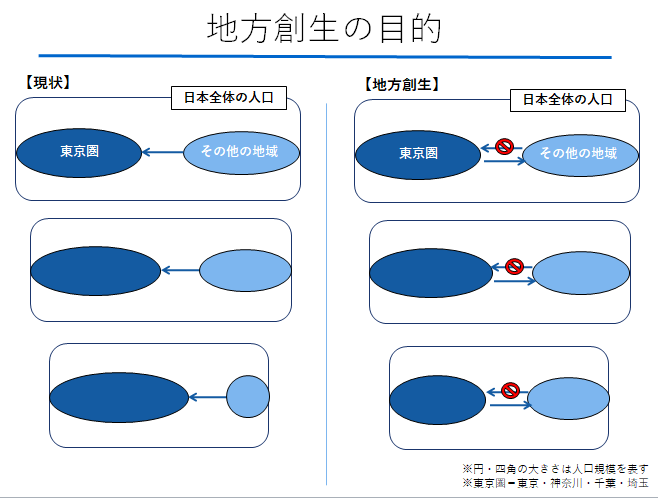

内閣府によると、地方創生の目的は「東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持すること」。東京圏への人口集中を抑制すると同時に、東京圏からその他の地域へ人の移動を促すための施策が地方創生と言えるでしょう。

関係人口という考え方

東京圏への人口集中が続く一方で、若い世代を中心に「地方」や「田舎」への関心は高まっています。2017年度に発表された国土交通白書では、三大都市圏に住む若者の4人に1人が「地方移住に関心がある」と報告されています。

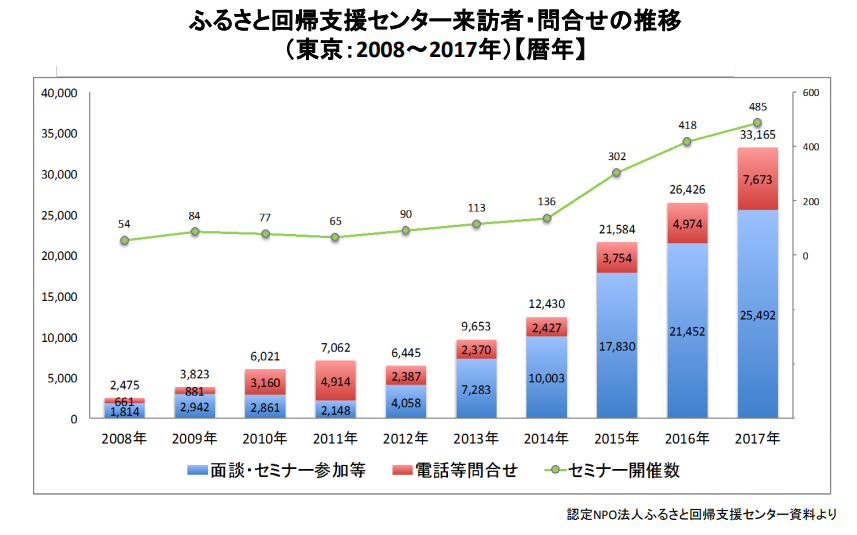

地方移住を相談する窓口として、東京・有楽町にあるふるさと回帰支援センターへの来訪者や問い合わせは、ここ数年で急激に増加しているそうです。地方自治体がブースを出し、移住の相談窓口を設けるようなイベントも数多く開催されています。しかし、田舎への移住はなかなか勇気がいることです。

そこで注目されているのが「関係人口」という考え方。総務省によると、関係人口の定義は『移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域と多様に関わる人々を指す言葉』。「観光客以上、移住者未満」とも言われています。

しかし、「自分が好きな地域に関わりたい」「移住してみたい」と思っても、相談できる相手や、地域に関わるきっかけはそれほど多くありません。地域に関わりたいと思っていても、どうすればいいか分からない人が相当数存在していると考えられます。

事例:田舎チャレンジャーラボの取り組み

地域へ関わるきっかけとして、最近は全国各地でファンクラブやアンバサダー制度等が設けられています。ここでご紹介するのは田舎チャレンジャーラボ(周防大島町)の事例です。

田舎チャレンジャーラボ(以下ラボ)は、「地方で頑張る人・頑張りたい人の夢を一歩後押しする」をテーマに、2020年3月から活動している月額会費制のオンラインコミュニティ。ラボでのやり取りは、Discordというチャットアプリ上で行われており、メンバー以外がそのやり取りを見ることは出来ません。

ラボを主宰するのは2018年に山口県周防大島町へ移住したさかえるさんです。さかえるさんの出身は神奈川県。東京の大手銀行に勤務してましたが、いつからか東京の会議室で行われる「なんちゃって地方創生」に疑問を抱くようになり… 現在は島の集落支援員兼ひじき漁師として、地域住民の皆さんとコミュニケーションを取りながら、田舎暮らし・島暮らしの魅力を発信しています。

その1. 地域で頑張る人たちが繋がる

ラボはTwitterで2万人以上のフォロワーを抱えるさかえるさんの呼びかけによって始まった田舎チャレンジャーラボ。注目すべき点は大きく3つです。

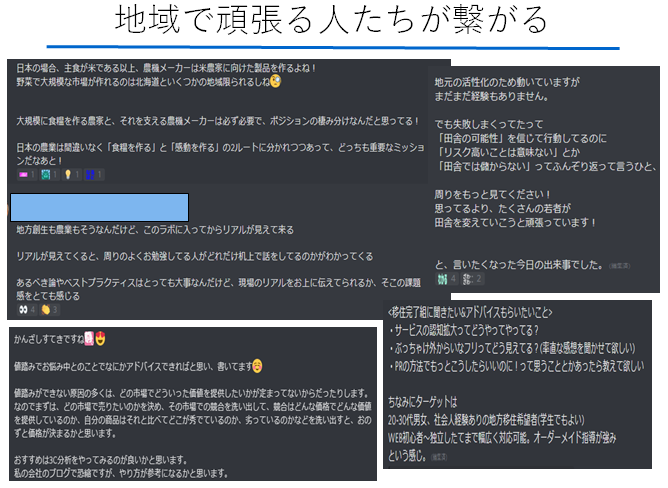

これまでは地方、特に田舎に住んでいると、物理的な距離の遠さもあり、他の地域で頑張っている人たちとの出会いや交流の機会があまりありませんでした。ラボでは地域で活躍している人たちによる情報交換や成功事例の共有などが行われています。

地域で頑張る人たちが繋がることで、各地域に相乗効果がもたらされるかもしれません。また、地方移住者ならではの悩みを相談出来る場としても重宝されています。

その2. 地方に関心がある人と地域を繋ぐプラットフォーム

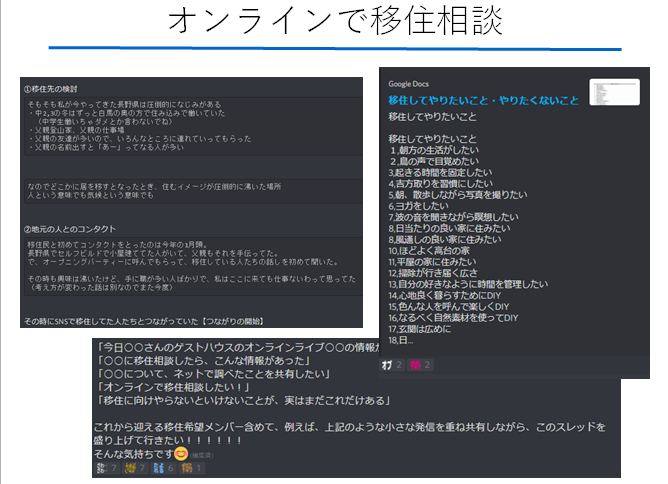

ラボには「すでに地域で活躍している人」だけでなく、「これから地方に行きたい」「地方や田舎に関心がある」というメンバーもいます。

ラボ内での交流を通じて、調べても出てこないようなリアルな地方・田舎暮らしの様子を垣間見ることが出来ます。都市から地方に移住して活躍している先輩移住者も多いため、移住の相談をオンラインで手軽に聞くことが出来るのも、このラボならではの特徴です。

その3. 地域の人材不足を補う

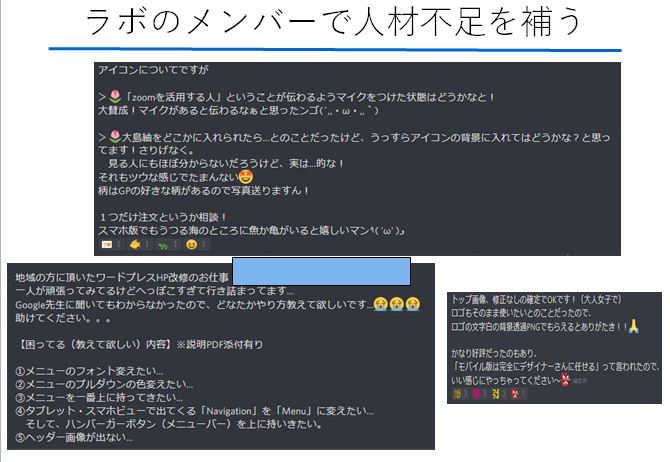

例えば、地域でパンフレットを作ることになった時、デザインや写真など、専門のスキルを持った人材が必要になる場合があります。しかし、そうしたスキルを持った人が地域に居ないという場合も多いです。そこで活躍するのがラボのメンバーです。

ラボのメンバーに案件をお願いすることで、仕事を通じて、地方に関心を持つ人に地域と関わるきっかけが提供されています。こうした仕組みは地域の人材不足を補うだけでなく、他の人に地域を知ってもらうきっかけにもなり、まさに関係人口が創出されているといってもいいでしょう。

オンラインから生まれる交流人口

田舎チャレンジャーラボから「新しい旅のカタチ」が生まれることも期待されています。それは『メンバーに会いに行く×地域の困りごとを解決する』ような旅です。

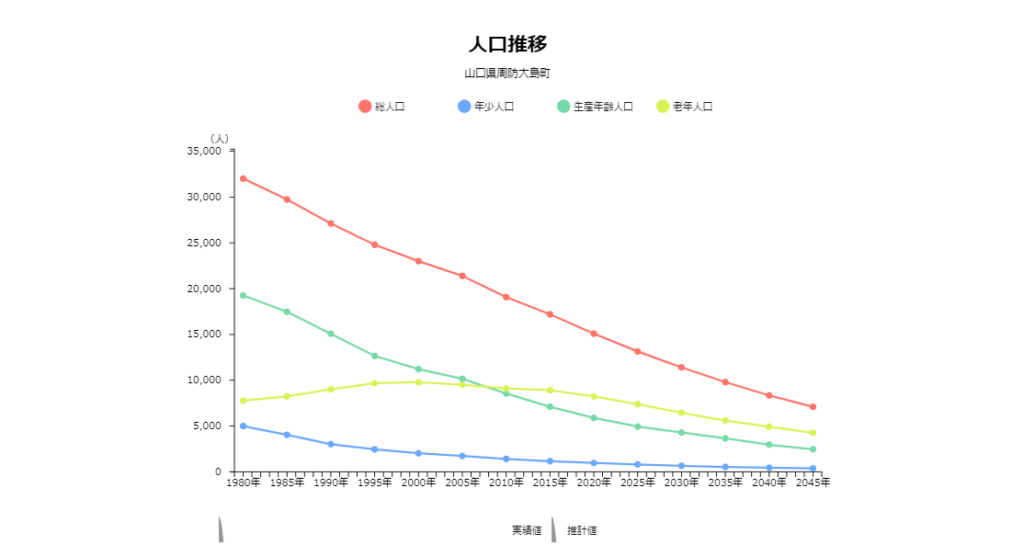

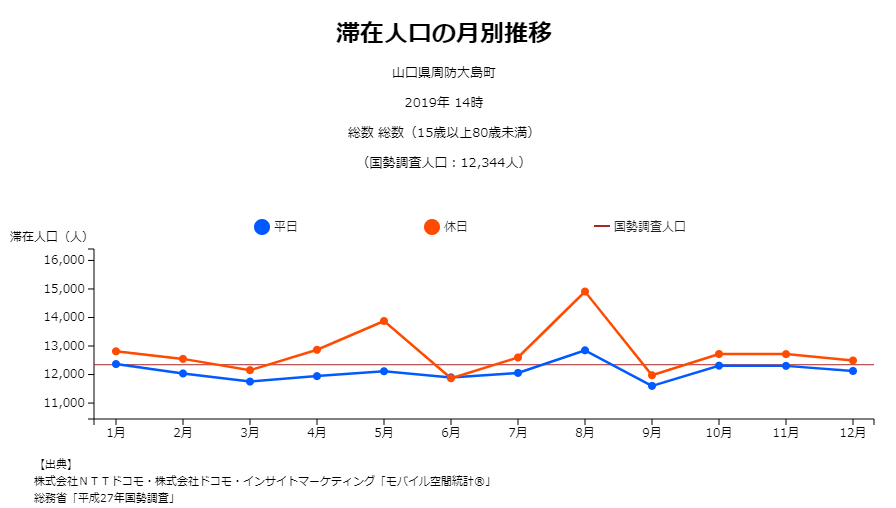

年間100万人以上の観光客が訪れる周防大島町ですが、人口に占める65歳以上の割合(高齢化率)は全国にある市区町村のなかでトップ。人口の減少も山口県全体の統計と比べて、3倍以上のスピードで進んでいます。

■ 参考:2020年 周防大島旅行記

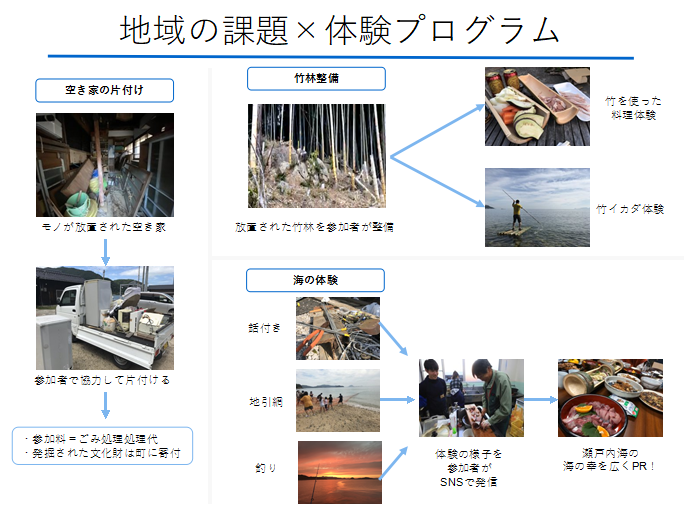

地域の担い手が不足する中、さかえるさんが行うのは周防大島での『ラボ合宿』です。普段は全国に点在しながら、オンラインで交流するラボメンバーが周防大島に集結。メンバー同士はもちろん、島の方とも交流を深めながら、4泊5日の島暮らしを体験するという内容です。合宿では、地域の課題を解決するような体験プログラムを通じて、島の文化や生活を学びます。

ラボ合宿は4泊5日で約5万円で定員は約20名。メンバーの主な宿泊先は、2020年春の大雨で壊滅的な被害を受けたキャンプ場です。宿泊費や体験費、飲食費などで地域に経済的な効果もあります。ラボ合宿の場合、目的がレジャーや観光と異なるため、閑散期にも集客が可能です。

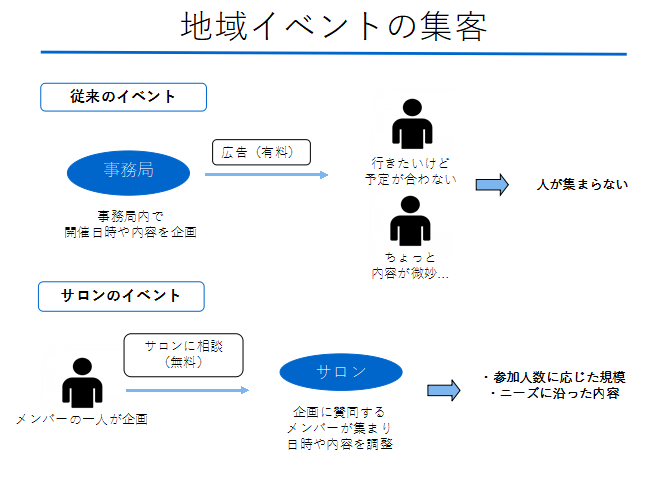

一般的に地域のイベントは、開催日時や内容が全て決まってからリリースされます。オンラインサロンがメンバー向けにイベントを開催する場合、メンバー間で日時や内容を予め調整することが出来るので、集客に失敗するリスクが低く、広告宣伝費も不要です。

このようなラボの合宿が、周防大島にメリットがあるのは明らかですが、一見すると「参加して何が楽しいのか」と思うかもしれません。ポイントは『メンバー間はオンラインで予め関係を深めている』という点です。ラボのメンバーに「会いに行く」という楽しみがあります。

ラボ合宿に参加するメンバーは、「地方・田舎で頑張りたい」という共通のキーワードによって出会った人たち。オンライン上の交流を通じて、お互いを知り合っているという関係があるため、直接「会う」ことに価値(貴重性)が生じているのです。

※田舎チャレンジャーラボの取り組みは地方創生☆アイデアコンテスト2020で中国経済産業局局長賞を受賞しました。

まとめ

地方に関心がある人が、手軽に地域を知る・関わる窓口として『オンラインサロン』は重要な役割を果たします。

その先行事例として、今回は田舎チャレンジャーラボをご紹介しました。ラボではオンライン上での交流や仕事を通じて、地方に関心がある人々の繋がりが育まれ、関係人口が生み出されています。オンラインでの交流を深めた先には、直接「会う」ことに価値が生み出されます。

これからはファン同士の横のつながりを強くするような地域コミュニティの運営やプログラムが出来ると、より強い地域の関係人口を作ることが出来るはずです。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント