ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2018年12月 舳倉島旅行記」後編をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

舳倉島を歩いて1周

2018年12月、石川県能登半島沖に浮かぶ舳倉島へ上陸。帰りの船が出るまでの約3時間で島を歩いて1周しました。ここからは海士町自治会作成のパンフレットを参考に、舳倉島をご紹介します。

島を歩いていると、人口が少ない小さな島の割に、神社が多いことに気が付くはず。船が着く港内にも「弁財天社」という神社が置かれています。

こちらは伊勢神社。比較的新しい立派な鳥居が建てられていますが、昔はここが島全体の総氏神だったそうです。

伊勢神社の神様が祀られるお社は、島に鎮座する七つの小宮のひとつで、「やしろ様」と呼ばれています。

島の北東端、恵比寿神社までやって来ました。漁業繁盛の祈願所で、七つの小宮のひとつです。

こちらは港のちょうど反対側にある「観音堂」。江戸時代末期、舳倉島へやってきた僧が、毎晩この観音堂に島民を集めて説教をしていました。ある日、僧の説教を熱心に聞く女性がいたそうです。

女性は「難破船の錨の毒に当たって亡くなったものの成仏されず、今は竜になって池に住んでいるので助けてほしい」と僧に頼みました。翌朝、島民が水をくみ上げると、池の底から母子の竜の骨が見つかったそうです。

ちなみにこの竜神池は、一見すると浅いですが、底が竜宮城に通じており、池の水が枯れることは無いと言われています。

「父親の竜も近くの海にいるはずだ」と考えた島民らによって建立されたのが、竜神池の前にある無他神社。

島内では神社や祠だけでなく、ケルンと呼ばれる石積みも至る所で見られます。この石積みは竜神様の供養や、海上からの目印として役割を果たしているそうです。

ケルンの多くは、海沿いの強い風を受ける場所にあります。設置された時期はケルンごとに異なるはずですが、いつからここに置かれているかは不明です。

石川県の資料では「1950年代まで島に定住する人はほとんどなく」と書かれていますが、果たして舳倉島にはいつから人が住んでいたのでしょうか。

能登半島の先にあるキングオブ何もない島

島に上陸してから約1時間。

私が歩く道はこんな感じ。「キングオブ何もない」とはまさにこのことでしょうか。小さな島ですが、誰かとすれ違うこともありません。

こちらは竜神池の横にある金比羅神社。航海安全を祈願する七つの小宮のひとつで、島民の拠り所として紹介されています。

その西側にある八坂神社は、「防疫神」が祀られている七つの小宮のひとつ。

こちらは一見するとただの原っぱですが、どうやら「シラスナ遺跡」という遺跡らしいです。

このあたり一帯には、古墳時代から平安時代にかけての遺跡があり、貝塚やアシカの骨、製塩土器、牛の骨などが発掘されています。

GoogleMapには「大牟田神社」と表示されている道端の小さな祠。本当に大牟田神社なのかは不明です。舳倉島についての情報はかなり限られているので、私の記事を含めて、何が正しいのか、いまいち分かりにくくなっています。

そして、舳倉島に点在する神社の総本山・奥津比咩神社に到着。舳倉島はもともと「奥津島」とも呼ばれており、大友家持も万葉集で「沖つ島」と詠っています。

江戸時代初期、最初にご紹介した伊勢神社の場所からここへ移設(遷座)されました。

舳倉島に島民の方が滞在するのは、夏の時期だけということもあり、対岸の輪島市内にも「里宮」として同じ名前の神社があります。

また、奥津比咩神社のすぐ隣には大和田神社もありますが、こちらの詳細は不明です。

舳倉島の観光スポット

キングオブ何もない島とご紹介しましたが、民宿が2つあるので、島に泊まることも出来ます。ただし、小さな離島の民宿には工事関係の人が長期滞在している場合が多く、なかなか予約が取れないので、早めの問い合わせが必要です。

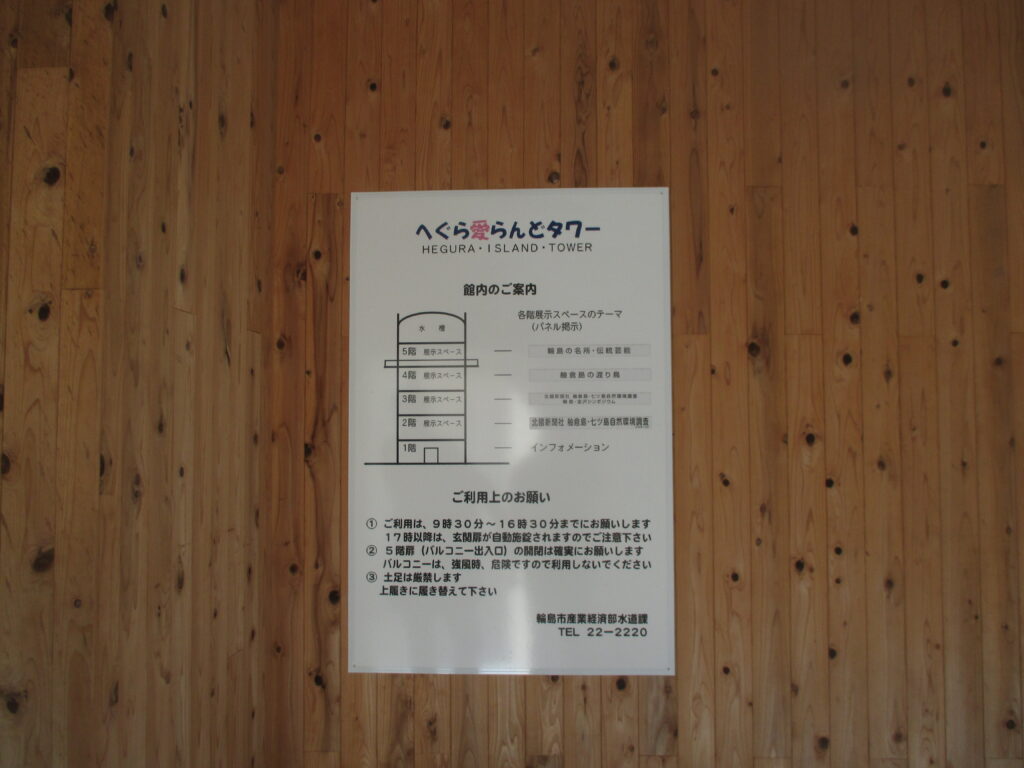

離島振興イベント・アイランダーで、舳倉島ブースにいた輪島市役所の方から「島で唯一の観光スポット」と紹介していただいのが『へぐら愛らんどタワー』。

平坦な島なので、どこからでもタワーを見ることが出来ます。

タワーの入口は「これ入っていいのか?」という雰囲気でしたが、鍵は空いていたので中へ。受付の人などはいません。まずは、靴からスリッパへ履き替えます。

タワーの中では「舳倉島の自然・地勢」「舳倉島の渡り鳥」「輪島の名所・伝統芸能」と、各階ごとに島の資料などが展示されていました。

一般的にタワーといえば、展望スペースから景色を一望出来るものですが、展望台スペースは立ち入り禁止(笑)タワーの中から大した景色は見えず。さらにはスズメバチも飛んでいたので、早々に外へ出ました。

へぐら愛らんどタワーは簡易水道の高架排水塔になっており、屋上で海水が飲用水に浄化されています。つまり、舳倉島の生活用水のベースは海水なのです。

舳倉島のもうひとつの観光スポットはこちらの野鳥観察小屋でしょうか。日本有数の渡り鳥の寄留地として、バードウォッチングファンには有名な島のようです。

渡り鳥シーズンは、4月下旬から5月下旬と、9月下旬から10月下旬。今回は12月だったので、滞在中に野鳥は一匹も見られませんでした。

そして14時ちょうど、船は輪島へ向けて舳倉島を出港しました。帰りは揺れがほとんどない穏やかな航海。輪島には定刻通り到着しました。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント