中山間地域の人口減少や高齢化については、長きにわたって様々な取り組みが行われています。今回は地方創生や田舎の活性化を進める上で「本当に必要なこと」を考えます。果たして地方の課題は『仕事』なのでしょうか。

※この内容は地方創生☆アイデアコンテスト2021で中国経済産業局局長賞を受賞しました。

★参考:2020年の受賞内容は こちら ★

都市に人口が集中する仕組み

地方における人口減少・高齢化に対する取り組みは、人口が集中している都市からの移住・定住促進が中心でした。最近は都市に住みながら地方と関わる人々(=関係人口)を創出するための取り組みも行われています。

そもそも「都市」はどのようにして興るのでしょうか。日本では基本的に自給自足生活が出来ません。明治政府による地租改正(1873年)以降、貨幣による納税が求められ、人々は現金収入が必要となりました。

■ 参考:八丈島と納税の歴史

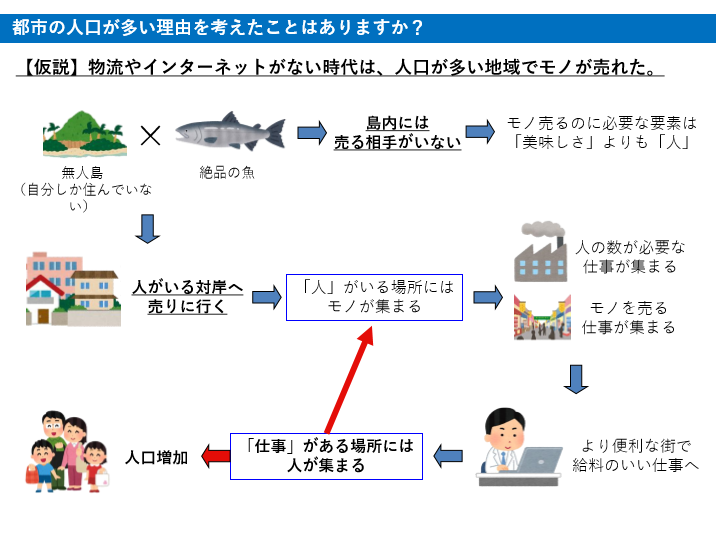

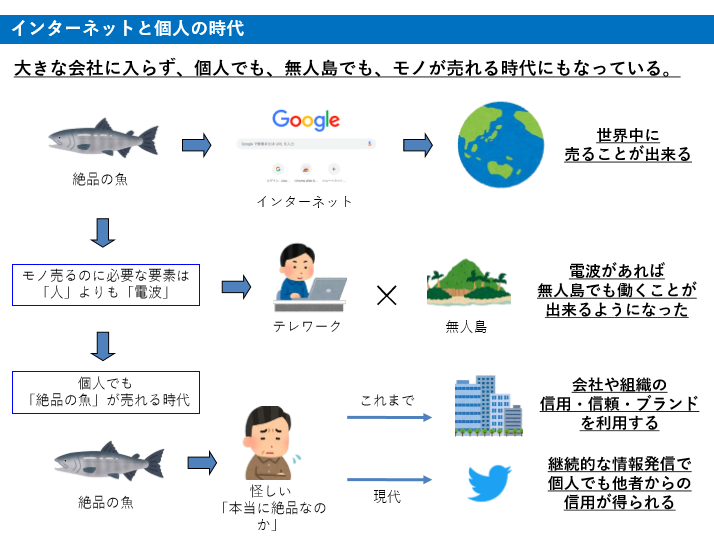

あなたが絶品の魚が獲れる無人島で暮らしていると仮定します。絶品の魚をどれだけ獲ったとしても、無人島内には消費者がおらず、住んでいる人がいたとしても、皆さん自分たちでその魚を獲って食べていたら売れません。モノを売るのに必要なのは、美味しさや質よりも買ってくれる人がいるかどうかです。

物流の仕組みやインターネットがない時代は、魚を売るために無人島から人がいる対岸へ移動する必要がありました。こうして人がいる場所にはモノとそれを売る人が集まり、モノを売るお店や工場等も集まり、便利な都市が形成されていくのです。

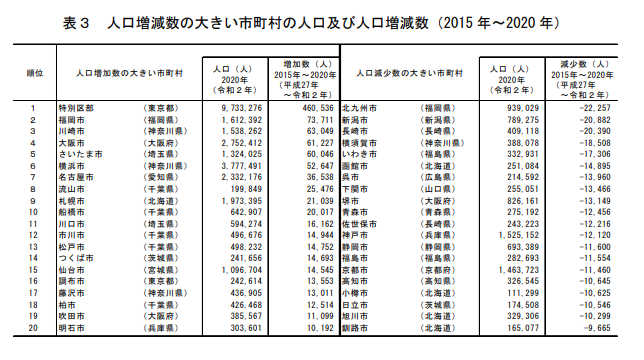

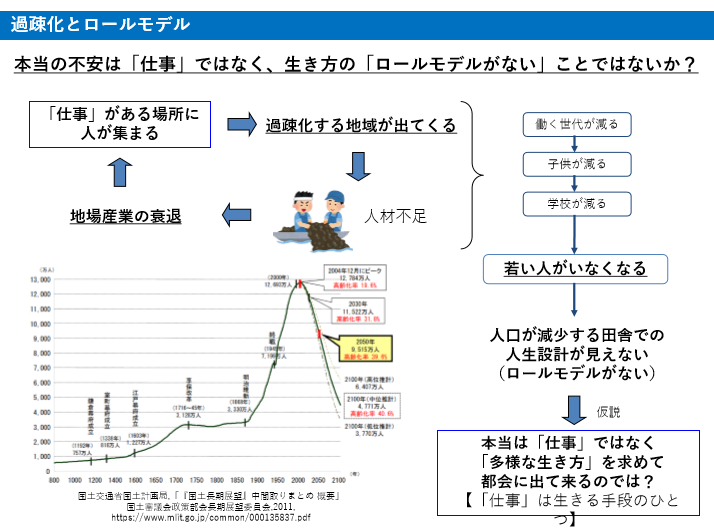

働く場所(雇用)があって便利な街には、さらに人が集まるようになります。その結果が都市への人口集中です。実際、2020年の国勢調査の結果を見ると、もともと人口が多い都市で人口の増加数が多くなっていることが分かります。

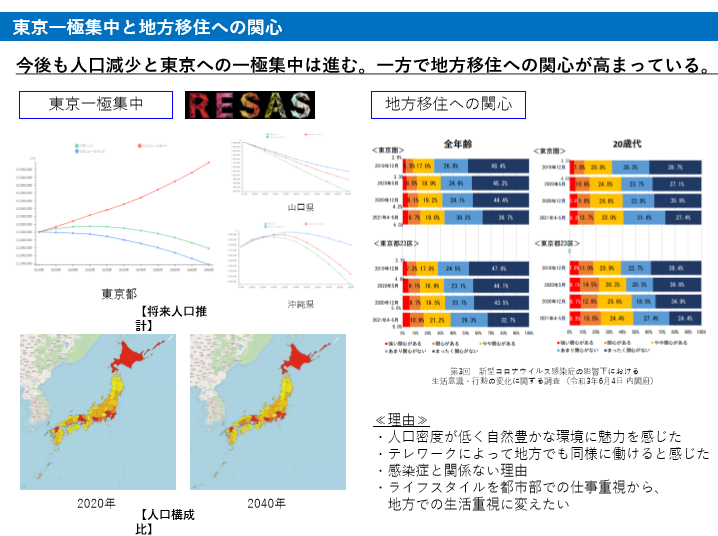

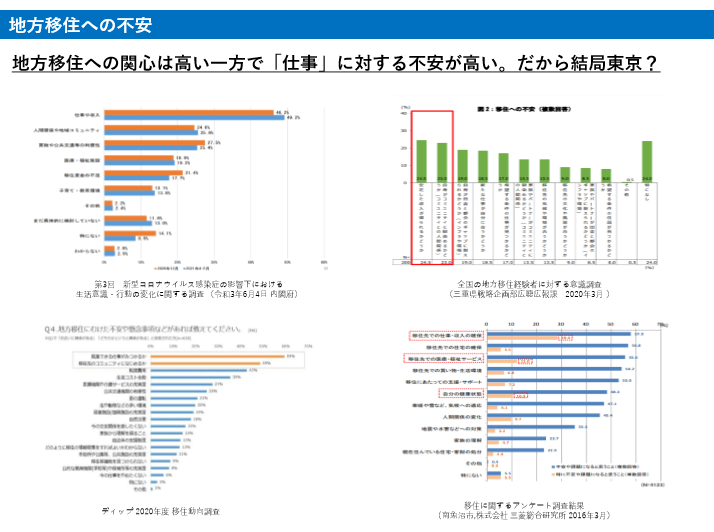

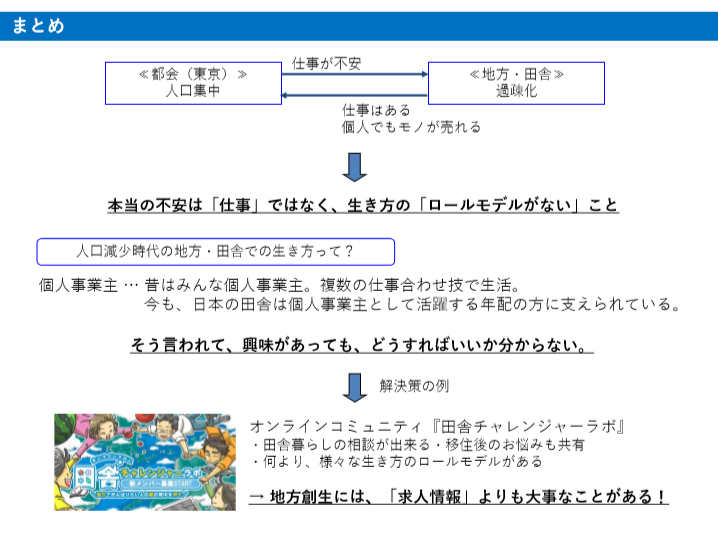

今後も東京への一極集中は続く見通しです。最近は若い世代を中心に地方移住への関心が高まっていると言われていますが、実際に都会から地方へ移住する若い人はまだまだレアな存在です。その背景にあるのは「仕事への不安」でしょう。

■ 参考:沖縄に移住した感想

繰り返しになりますが、人がいるところには様々な仕事があり、特に東京は仕事(求人)の数・種類とも多いです。私も大学時代、都内の派遣で様々なバイトを経験しました。

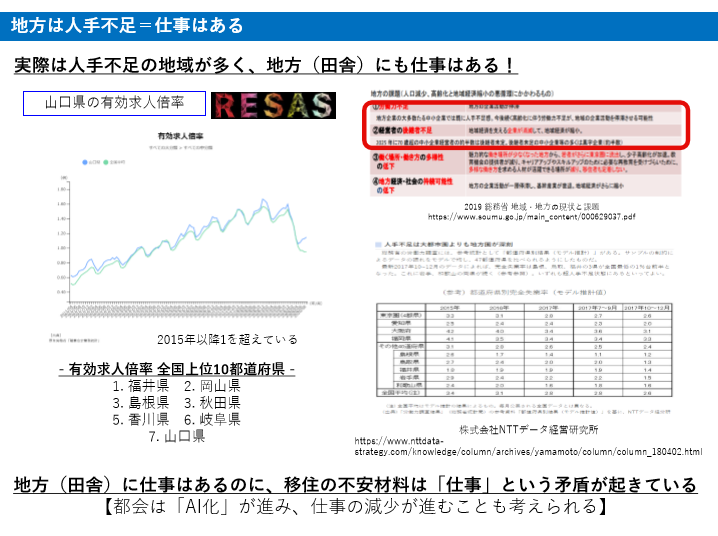

ただ、有効求人倍率を確認すると、地方にも仕事(求人)はあり、むしろ人手が不足している場所も多いことが分かります。つまり、地方(田舎)にも仕事はあるのに、移住の不安材料が仕事になっているという矛盾が起きているのです。「仕事への不安」が地方への興味を上回っている状態とも言えるでしょう。

会社に属して働くことだけが「仕事」ではない

しかし、会社に属して働くことだけが「仕事」ではないことを考えると、厳密には仕事ではなく、地方の会社が出している求人情報(給与・職種など)に対して不安を抱いている人が多いと考えられます。

インターネットがない時代、現金収入を得るためには、人がいる場所でモノを売る必要がありました。店舗に商品を持っていく手間が増えるだけでなく、持っていく場所も戦略を練らなければ売れません。お店の棚に商品を並べてもらうための交渉なども必要です。

しかし今は、無人島に住んでいても、電源とスマホがあれば、島で獲れる絶品の魚を世界中に売ることが出来ます。しかし、ネット上に出品したものが売れるかどうかは別です。「絶品の魚」として販売しても、その情報が本当なのか、消費者に信じてもらえなければ売れません。

消費者に商品を信用してもらうための方法が、これまでは企業ブランドを利用することでしたが、ネットでモノを売る上で重要なのは情報発信です。モノが出来る過程や生産の様子など、こまめに情報を届けることで、フォロワーが増え、そのフォロワー数が消費者の信用に繋がります。

山口県周防大島町と橋で繋がった「沖家室島」で獲れるひじきがあります。ひじきの生産者はSNSを積極的に活用し、生産過程などをこまめに発信。テレビやウェブメディアでも紹介され、いざ販売時期となれば、全国からひじきを購入する人たちがいるのです。

会社に頼らず、個人でモノを売って稼ぐことも立派な仕事。そう考えると、地方・田舎の仕事の幅は広がります。しかし、こうしたことをいくら語っても、私自身会社に属しており、「個人でモノを売れ」と言われても、すぐには無理です。何をどこに売ればいいかも分かりません。

地方移住の課題は仕事なのか?

地方に関心があっても、移住にまで至らない理由の核心は恐らくここです。

不安材料とされる仕事はあるにしても、本当に地方や田舎で生活していけるのかが、皆さん漠然と不安なのです。その「漠然とした不安の感覚」がアンケートの選択肢には無く、言語化も難しいので、「仕事」が分かりやすい不安要素として挙げられているのだと思います。

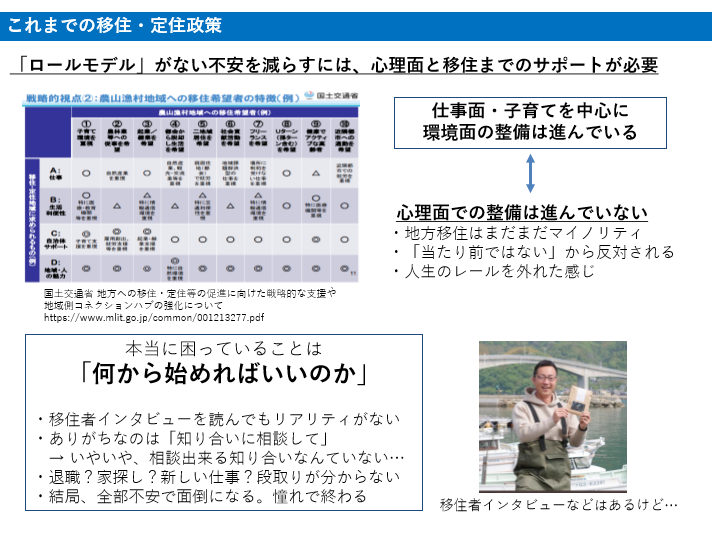

都会から地方へ移住する若者は少なく、地方の若い人も都会へ出てしまうため、若者が地方や田舎で過ごしたら、今後どのような人生が待っているのか、非常に見えにくくなっています。いわば、生き方や働き方のロールモデルが少ないのです。

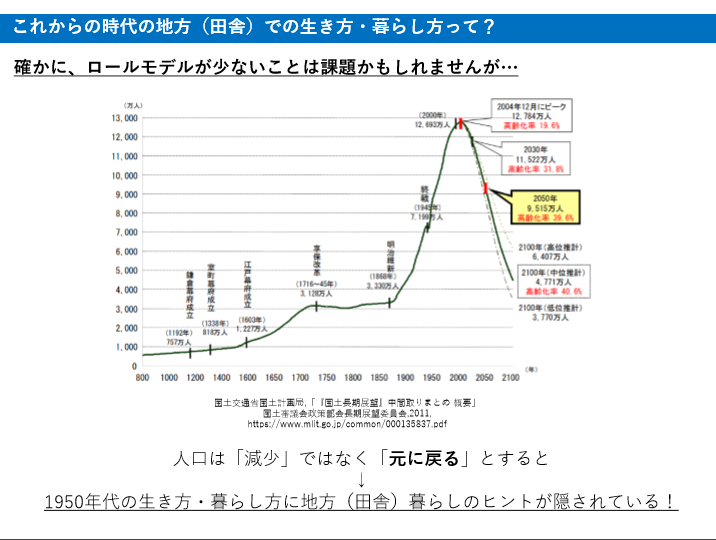

「地方(田舎)での生き方・暮らし方を知ること」が移住や定住、そして地方創生への第一歩でしょう。日本は人口が減少していると言われがちですが、長いスパンで見ると、人口は「元に戻る」だけ。人口が元に戻るのであれば、人口が少なかった時代の生き方・暮らし方が参考になるかもしれません。

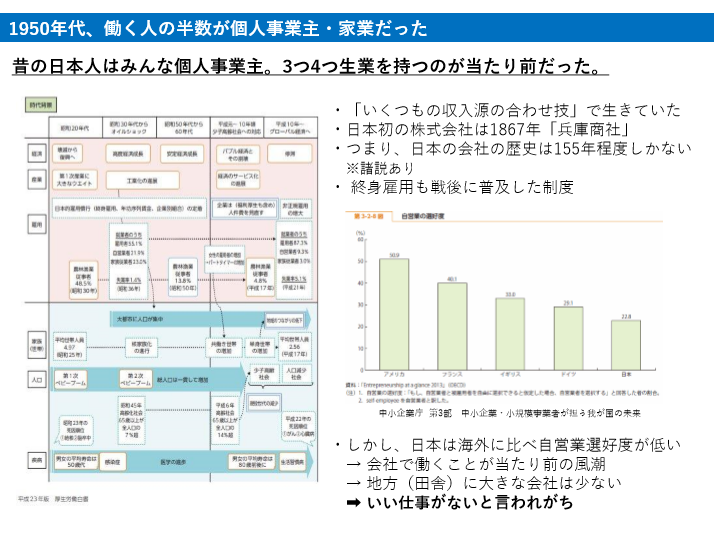

最近の日本人は海外に比べ自営業選好度が低く、会社に入ることが当たり前になっているので、地方の仕事も「求人情報」ばかりで、いい仕事がないと言われがちです。しかし、日本初の株式会社が出来たのは明治初期。日本の会社の歴史は150年余で、終身雇用も戦後に普及した制度です。もともと日本人は多くが個人事業主で、複数の生業を掛け合わせて生活をしていました。

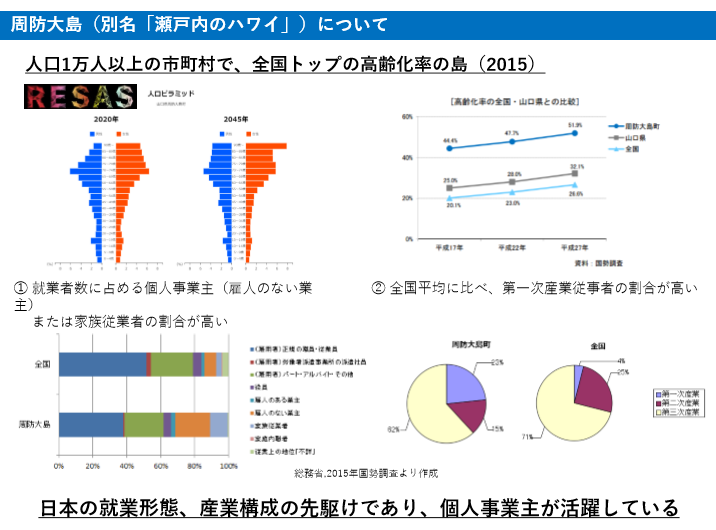

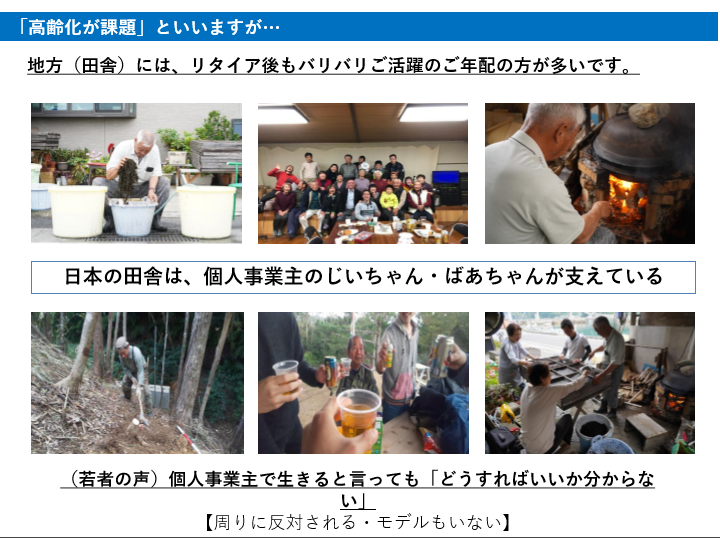

日本の田舎は高齢の方が元気で、個人事業主として働き、税金を納めている方も多いです。人口1万人以上の市町村の中で、最も高齢化率が高い町(2015年)は、先ほどご紹介した「ひじき」の生産地・山口県周防大島町。島の就業形態を見ると、やはり個人や家族で事業を営んでいる人が多いです(かつ一次産業従事者が多い)。

地方創生に必要なことを考える

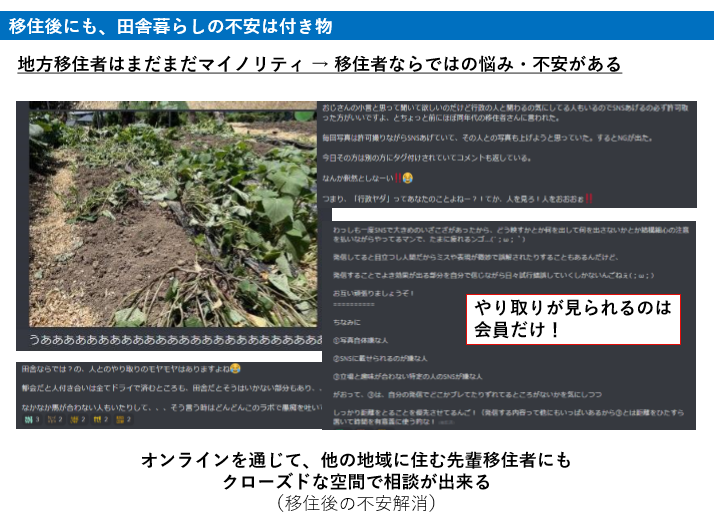

多くの人が知りたいのは「じゃあどうすればいいの?」「本当に生活していけるの?」という部分。これまで仕事(会社の求人)・子育て・住居など、環境面の整備は行われてきましたが、こうした心理面に対する整備が行われている事例はほとんどありません。また、こうした心理面での不安は、移住前だけでなく移住後にも付きまとうものです。

行政の方は地元出身が多いので、事前に移住者や移住希望者の不安を察知して、対策を打つのは難しと思います。心理面の対策として、よくあるのは移住者へのインタビュー記事です。そこには大抵「知り合いに相談して…」「とんとん拍子で…」といったようなフレーズが登場します。

移住希望者としては…

- どうやってその知り合いと出会ったのか

- どのように移住までの話が進んでいったのか

- 仕事の退職交渉はどんな感じだったか

- 移住するのにいくらかかったのか

など、ひとつずつ詳細が知りたいはず。少なくとも私はそうです。逆にインタビュー記事を読んで、「この人は運がいいからだ」「自分にはコネがないから無理だ」と、諦めてしまう人も一定数いると思います。

田舎チャレンジャーラボが解決する課題

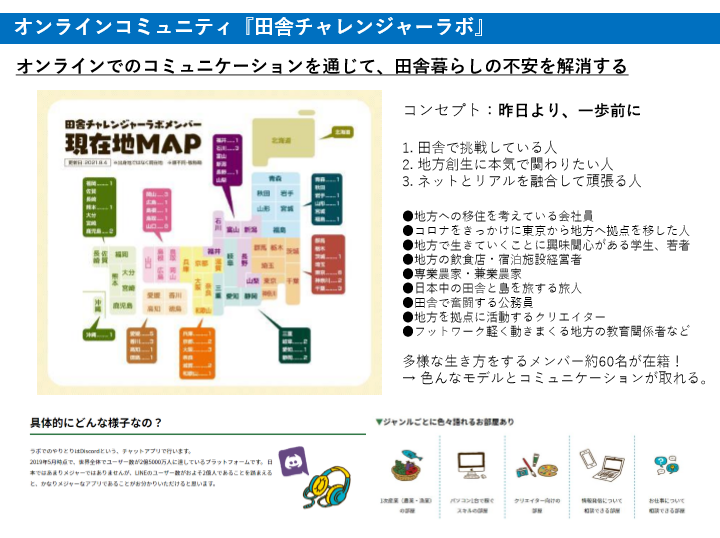

「生き方のロールモデルがない」「不安」といった課題を解決する、ひとつの方法がオンライン上のコミュニティです。

【田舎チャレンジャーラボ】は、全国に点在するメンバーが、お互いの地方(田舎)暮らしの状況を共有するオンラインコミュニティ。「不安」なことをいつでも相談することが出来るだけでなく、様々な生き方のモデルを垣間見ることが出来る場でもあります。

田舎チャレンジャーラボを立ち上げたのは、周防大島でひじき漁を営むさかえる氏(神奈川県生まれ、神奈川県育ち)。大手銀行員からひじき漁師へ転身した経歴の持ち主です。

オンライン上で展開される日々のやりとりはメンバーしか見ることが出来ないので、その内容はリアル。移住までの相談だけでなく、移住後にも田舎暮らしや事業のお悩みを共有することが出来る場となっています。まさに移住者の心理面に対する取り組みです。

きっと都市から地方への移住と、その先にある地方創生に必要なのは田舎チャレンジャーラボのような取り組みです。こうしたオンラインコミュニティの数が増え、一般化することで、一歩踏み出す人が増えていくのではないでしょうか。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント