観光で地域を活性化したい地域は、その地域ならではの地理的な特徴から新たな観光資源を見出すことが出来るかもしれません。今回はお正月の「初日の出」を地理的な視点から解説。日本一初日の出が早い場所と、一番早い初日の出が見られる理由をご紹介します。

朝日にいちばん近い街・根室?

【朝日にいちばん近い街】というキャッチコピーで、観光客誘致を行っている北海道根室市。なぜ根室市は朝日に一番近いと言えるのでしょうか?

Wikipediaによると、「朝日」とは朝に昇る太陽のこと。朝に昇る太陽は東の方角から顔を出します。根室市が朝日に一番近いと言われている理由は、一般人が行くことの出来る日本最東端の地・納沙布岬があるからです。

2021年元日の早朝、私は根室市・納沙布岬を訪れていました。極寒にも関わらず、納沙布岬は多くの人で賑わっており、私を含むこの場にいた多くの人は「これが日本一早い初日の出か」と、感慨深げに太陽を眺めていたと思います。

ただ、根室市はあくまで「朝日に一番近い街」であり、「朝日が早い」とは言っていません。そして実際、日本一早く初日の出を見ることが出来る場所は根室市の納沙布岬ではないのです。

初日の出を地理学的に解説

例えば、地面に置いたサッカーボールに真上から光を当てると、その光が当たるのはボールの上半分だけ。

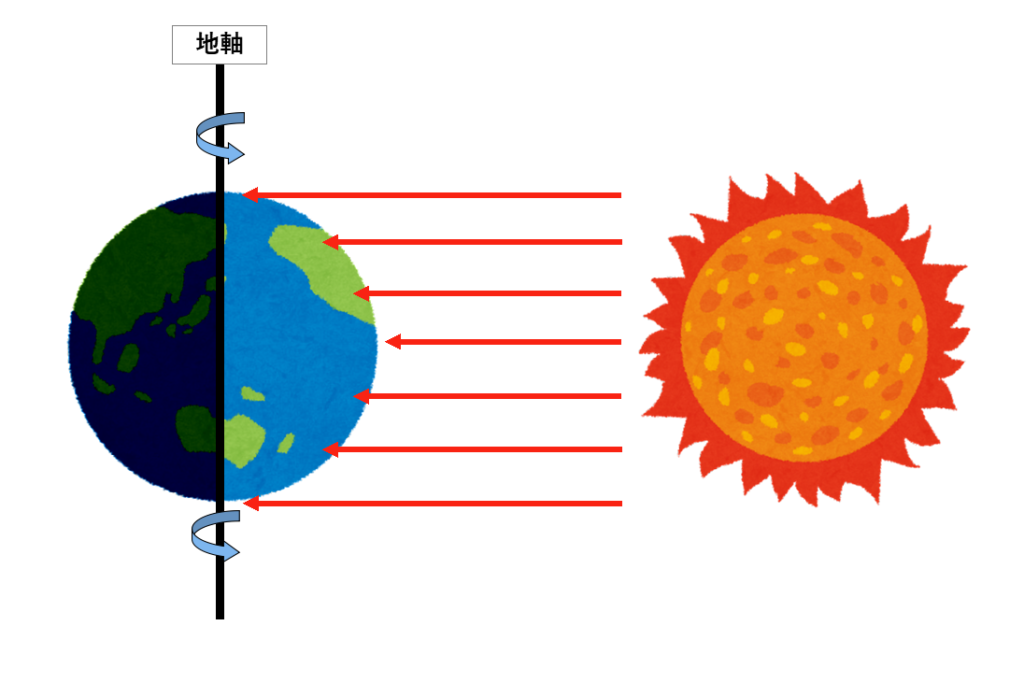

地球も同じで、太陽の光が当たるのは太陽側の半分だけ。太陽の光が当たらない半分側は「夜」となります。地面に置いたサッカーボールと地球が異なるのは回転しているかどうかです。

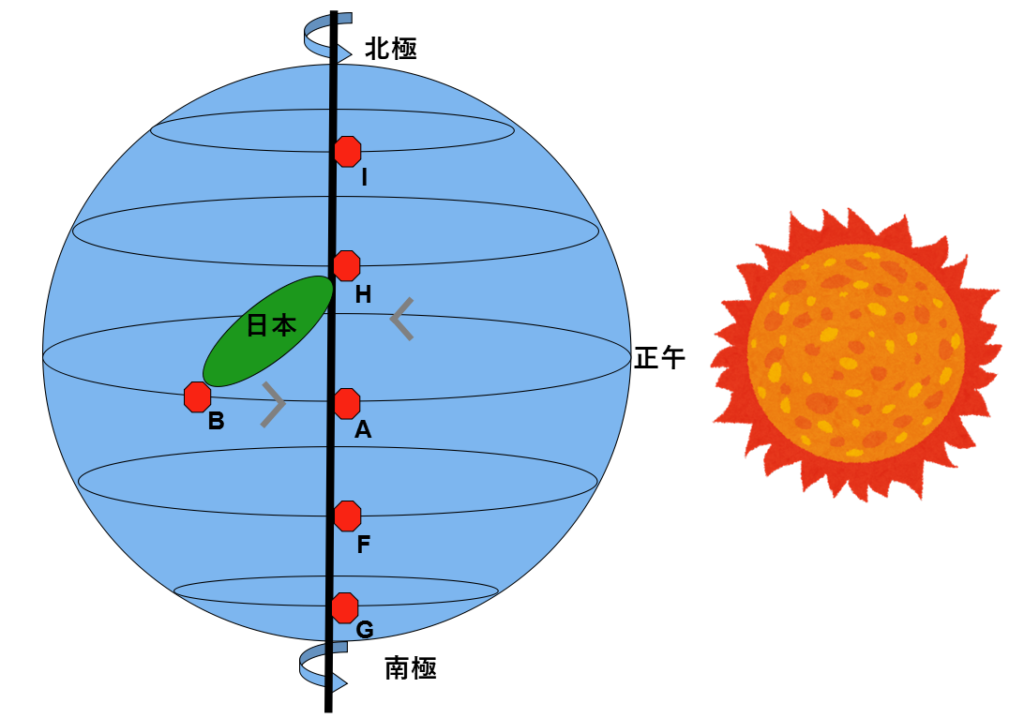

地球は「地軸」という軸を中心に、1日1回転(自転)しています。地球に横線(緯線)を書いて、その線上にA・B・C・D・Eの点を入れて回転させます。そうすると、Aから順番に太陽の光が当たり(日の出)、正午を過ぎて、夜(日没)へ向かいます。これが日の出と日没の仕組みです。

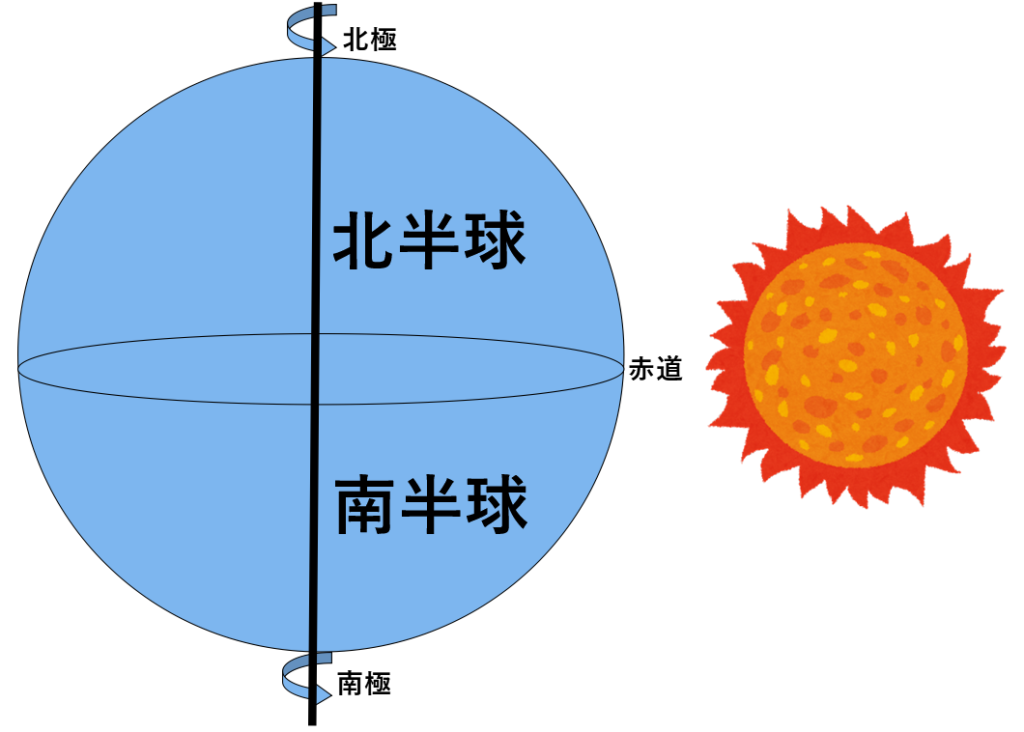

また、A・B・C・D・Eの点は「同じ〈緯度〉に位置する」と表現され、最も長くなる緯線が「赤道」となります。地球は赤道を境に「北半球」「南半球」と分かれ、赤道が「緯度0度」、北極が「北緯180度」、南極が「南緯180度」です。

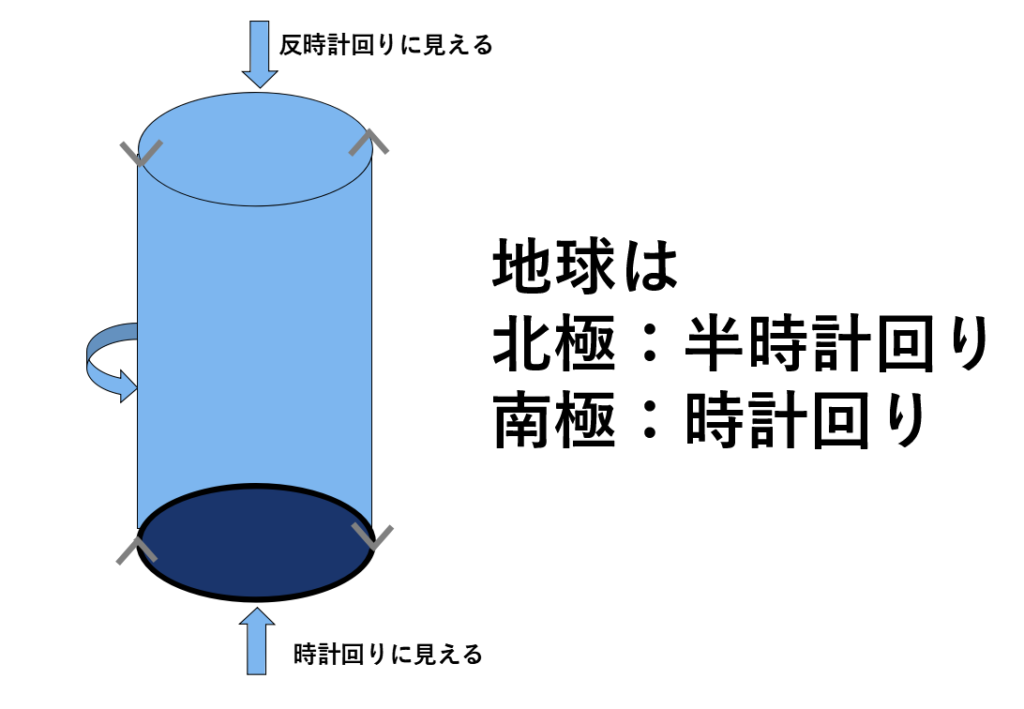

地球は北極から見ると半時計回りに、南極から見ると時計周りに自転していることも重要なポイント。ちなみに、日本は北半球に位置しているため、「地球は反時計回りに自転している」と紹介されることが多いです。

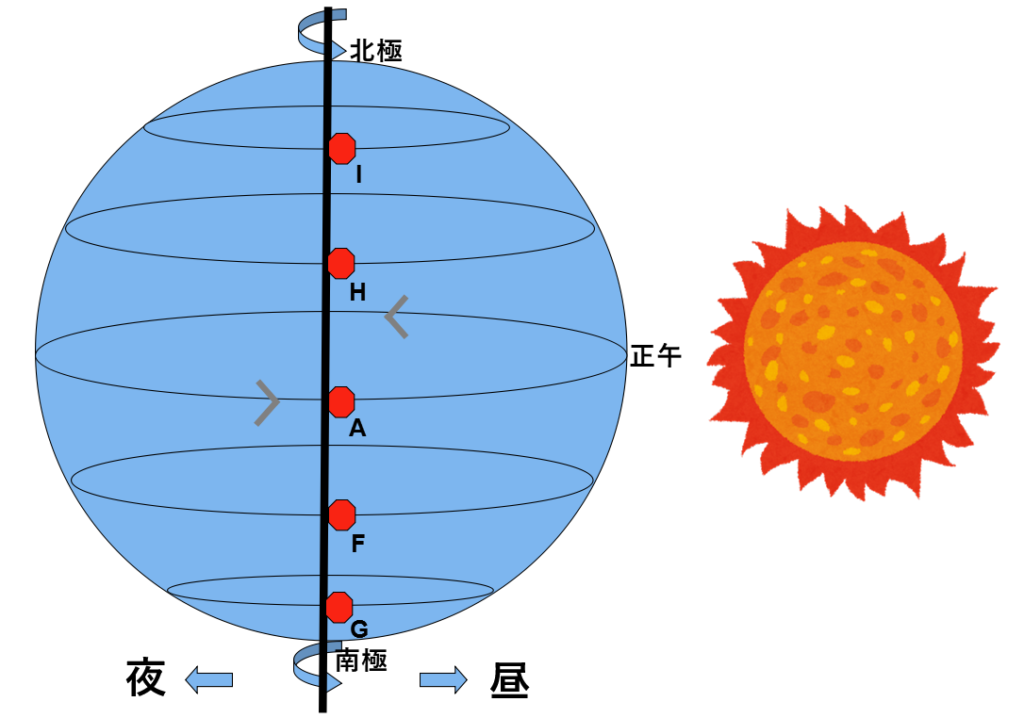

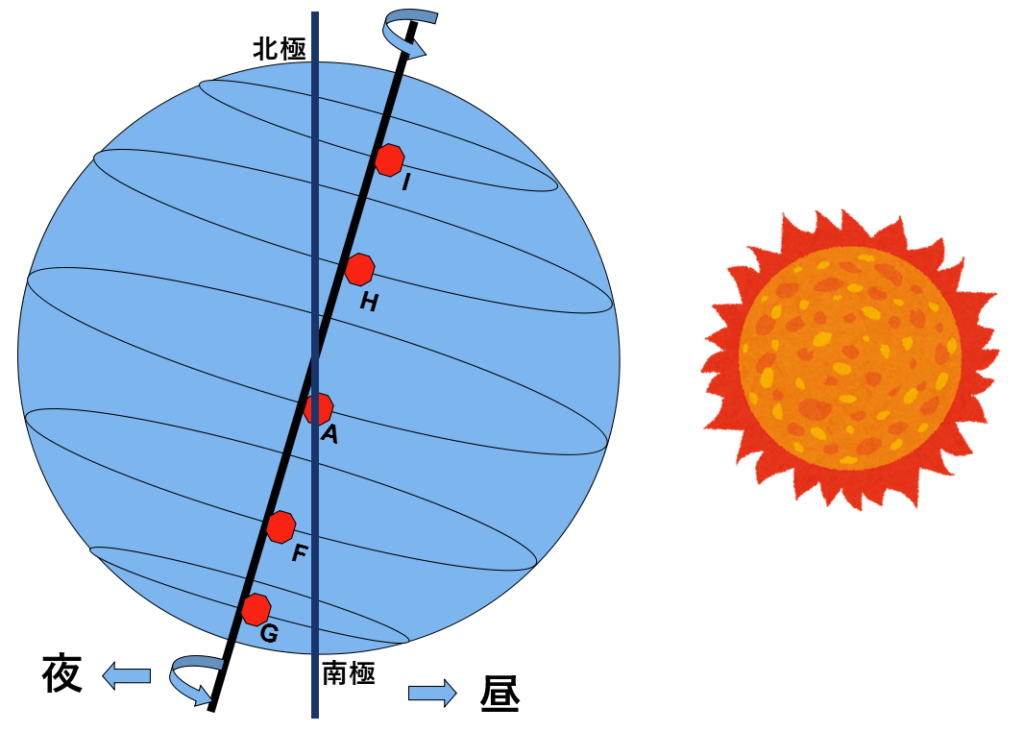

今度は地球に縦線(経線)を書いて、その線上にA・F・G・H・Iの点を入れて回転させると、この5点は同時に日の出を迎え、正午を過ぎ、日没となります。この時、A・F・G・H・Iは「同じ〈経度〉に位置する」と表現され、ロンドンを通過する経線が「経度0度線」です。

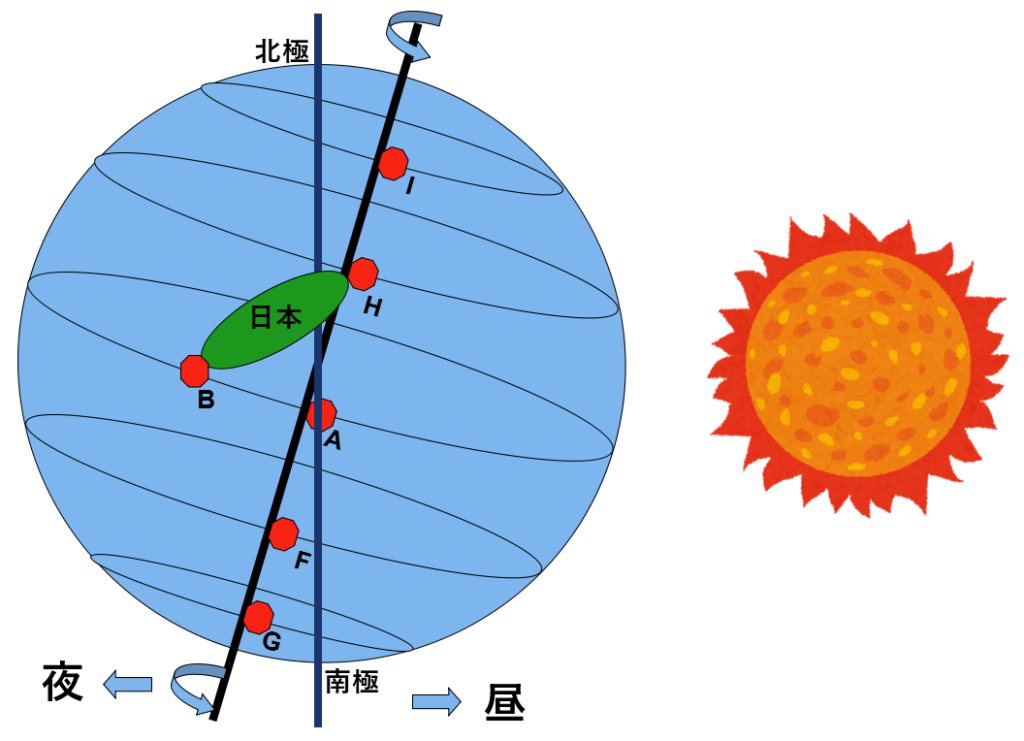

この表に日本を入れるとこんな感じ。点Hの位置が北海道、点Bの位置が沖縄です。この表を見る限りでは、日本で最も東に位置する納沙布岬から、日本で一番早い初日の出を見ることが出来そうですが、実際は違います。

地球の地軸が傾いている

初日の出を考える上で、緯度・経度・地球の自転に加えて、さらに2つの要素も考慮しなければなりません。

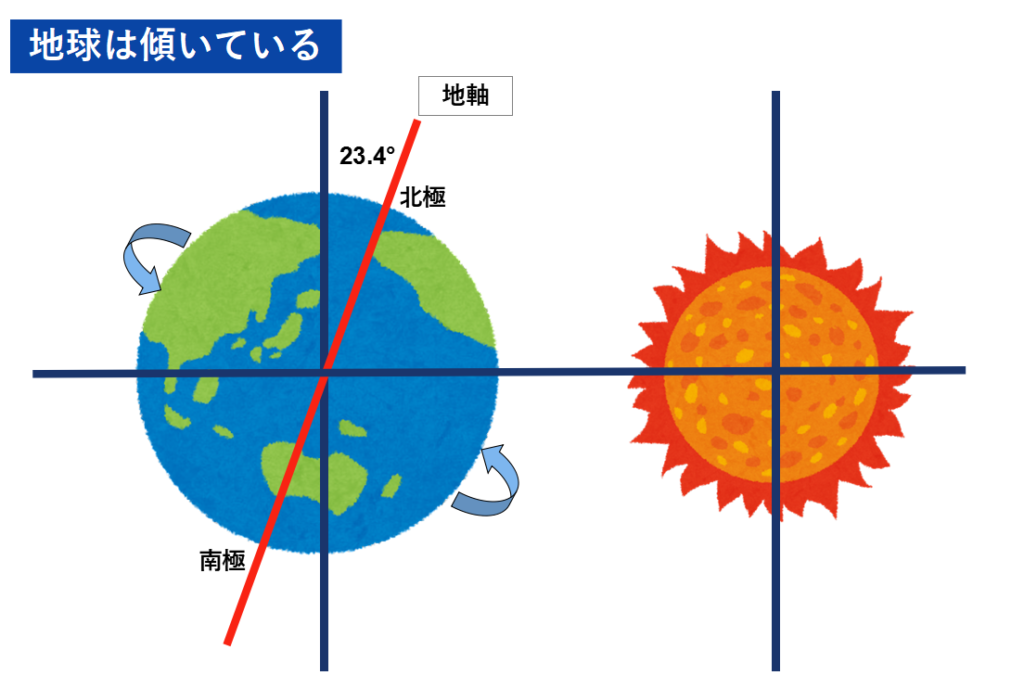

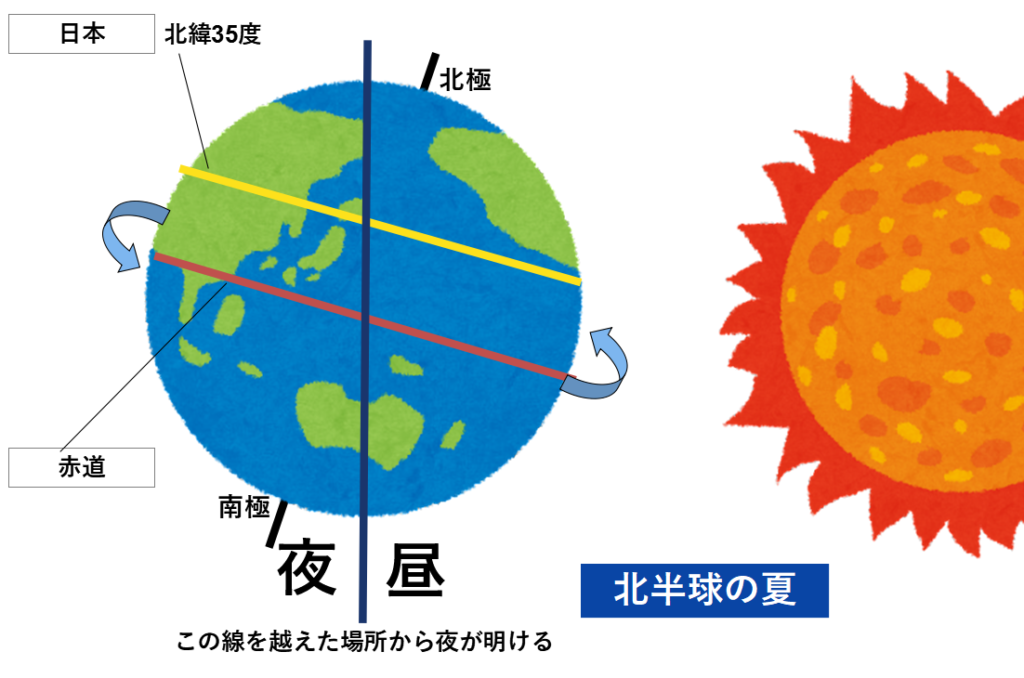

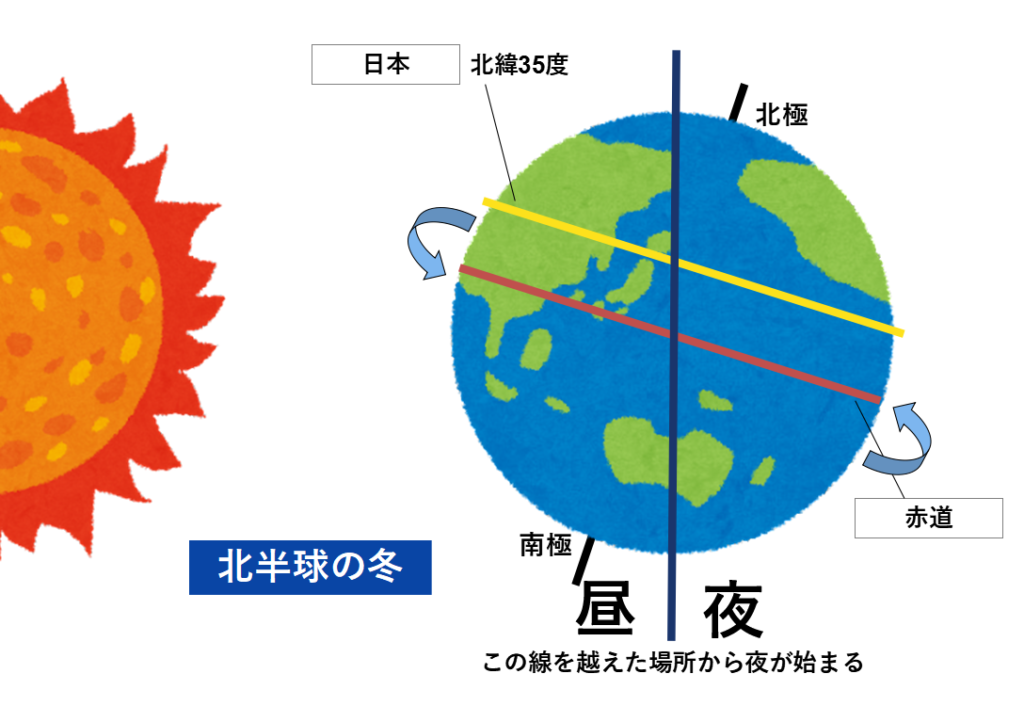

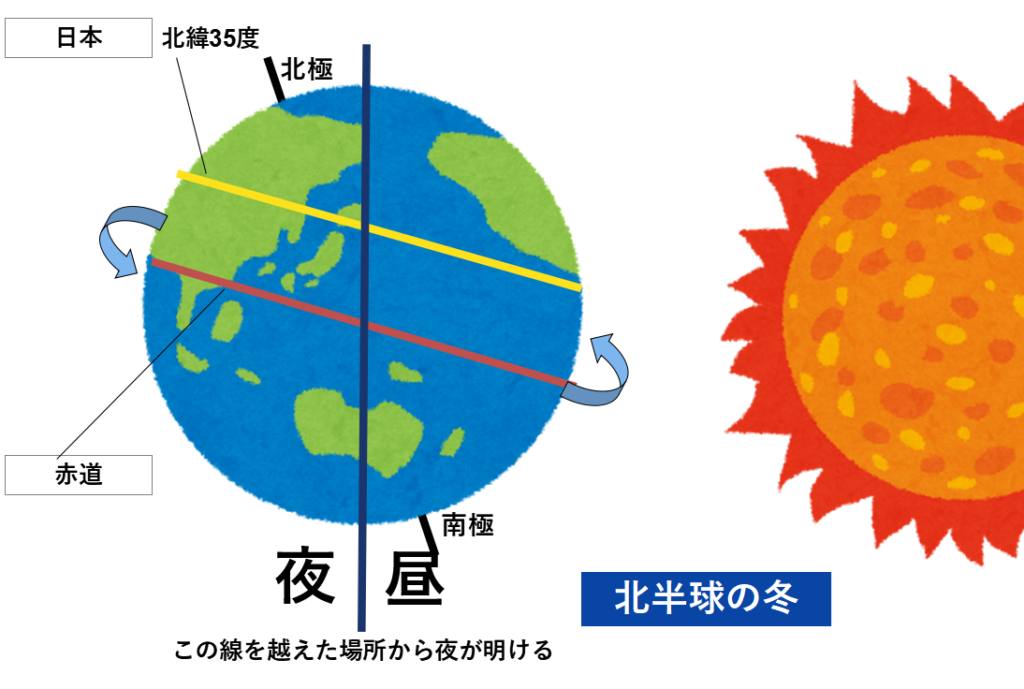

ひとつは「地軸が傾いている」こと。ここまでは地球の軸が太陽の軸と平行である前提で話を進めてきました。しかし実際は、地球の回転軸となっている地軸は23.4度傾いているのです。

地軸が傾いていても、太陽の光が当たるのは地球の半分側だけであることに変わりはありません。つまり、同じ経度に位置していても、緯度が異なると日の出のタイミングは異なるのです。この図からも、北極へ近づくほど、日の出の時間は早くなることが分かります。

それならば、納沙布岬の日の出の時間はなおさら早くなるはずですが、地球は太陽の周囲を1年かけて1周(公転)していることも忘れてはいけません。

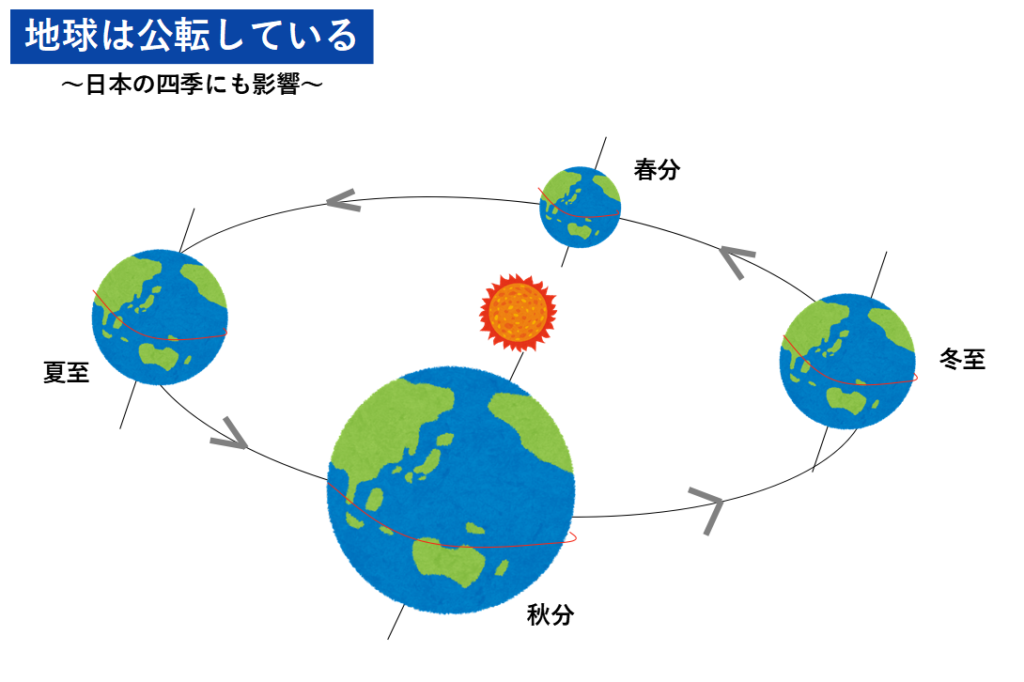

地球が公転している

地球が公転しているため、太陽と地球の位置関係は時期によって異なります。この公転の向きは地球の自転と同じで、北極から見ると半時計回り、南極から見ると時計周りです。

ここまでの図は全て地球が左・太陽が右にありましたが、これは北半球(日本)の夏における太陽と地球の位置関係。地軸が傾いている影響で、夏の北半球は南半球よりも昼の時間が長くなり、北極は太陽が沈まず(白夜)、南極は太陽が昇りません(極夜)。

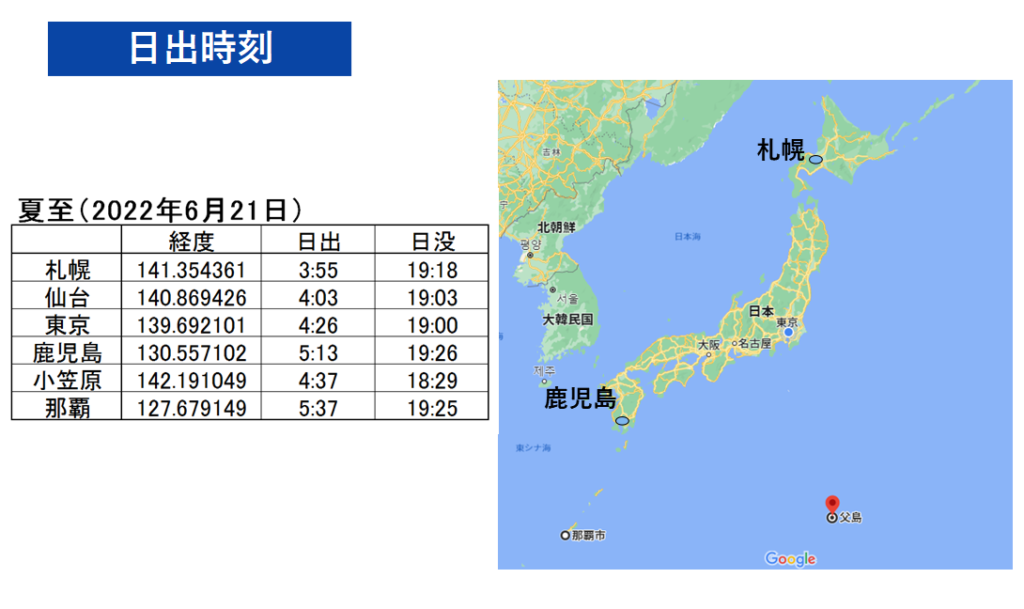

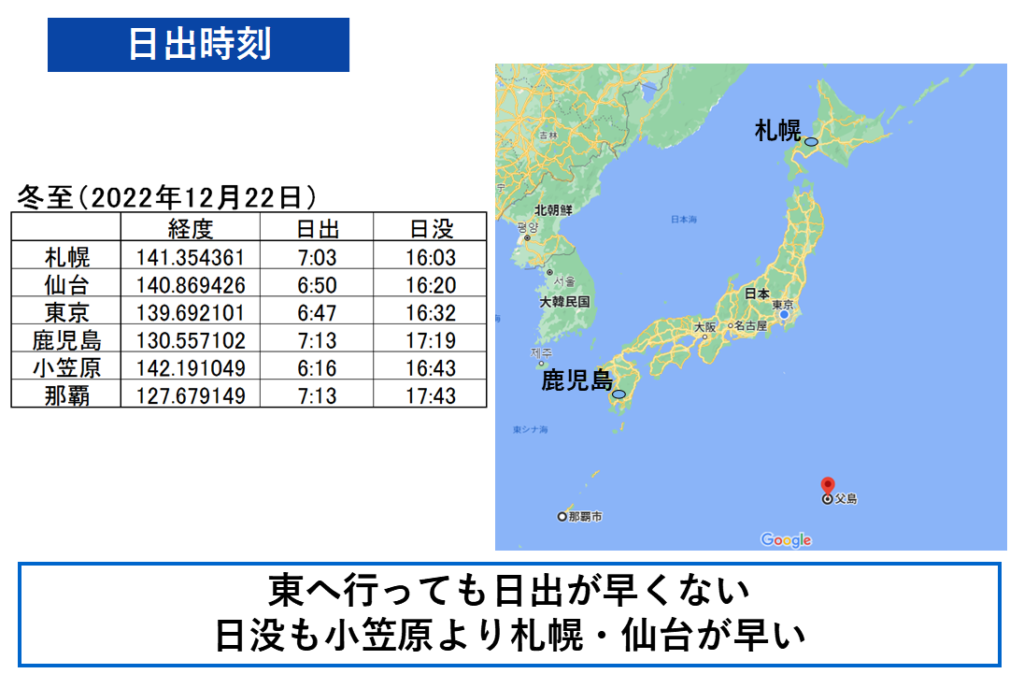

こちらは夏至における、日本各地の日の出の時刻。経度の数字が大きいほど、東に位置することを意味します。表の5カ所では、小笠原が最も東に位置することとなりますが、日の出の時間は札幌の方が早いです。

その理由はやはり地軸が傾いているから。東に位置している地域の日の出の時間が、必ずしも早いわけではないのです。

冬の地球と太陽の位置関係

地球が太陽の周りを1年かけて回っている(公転している)ことから、日本(北半球)の季節はこのようになります。

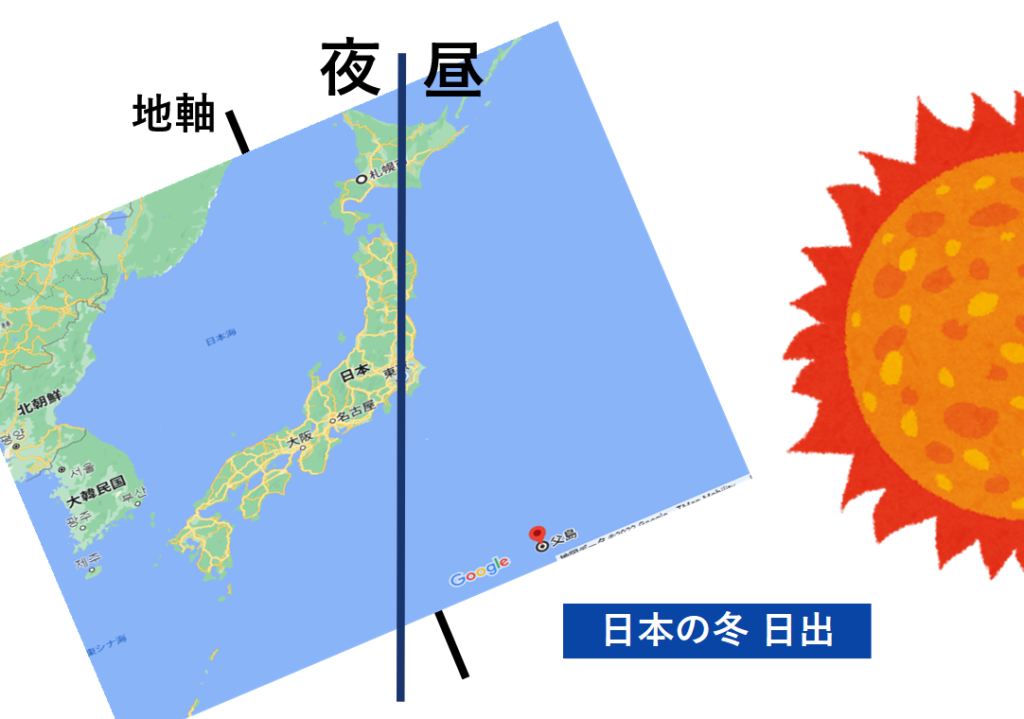

初日の出を考えるためには、1月1日、つまり冬の太陽と地球の位置関係が重要です。夏とは逆に、南半球の昼の時間が長くなっていることが分かります。

この表では、札幌→仙台→東京→小笠原→鹿児島→那覇の順に日没を迎えることが分かりますが、日の出については分かりません。

冬至の時期、表の6地点で最も早く日の出を迎えるのは小笠原、その次は東京です。これは一体なぜでしょうか。ここでは少し発想の転換が必要です。

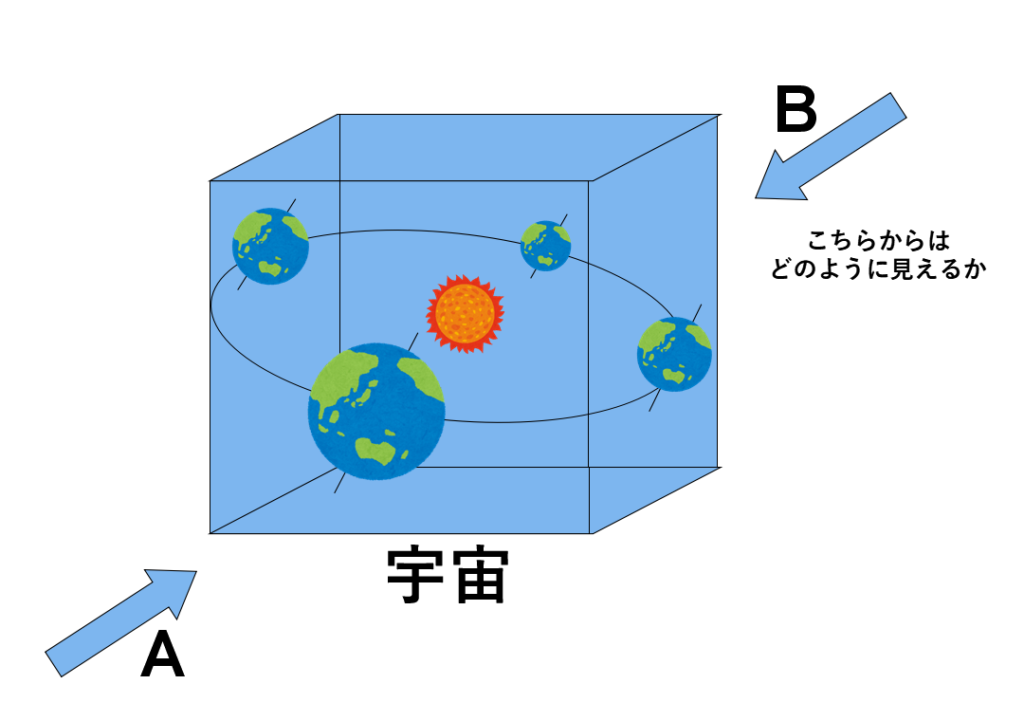

広い宇宙では、様々な角度から地球や太陽を見ることが出来ます。ここまではAの向きから地球と太陽を見てきましたが、Bの向きからはどのように見えるでしょうか。

地軸の傾きの向きが逆になりました。そして、地球の自転と公転を考慮すると、日本の季節も分かります。

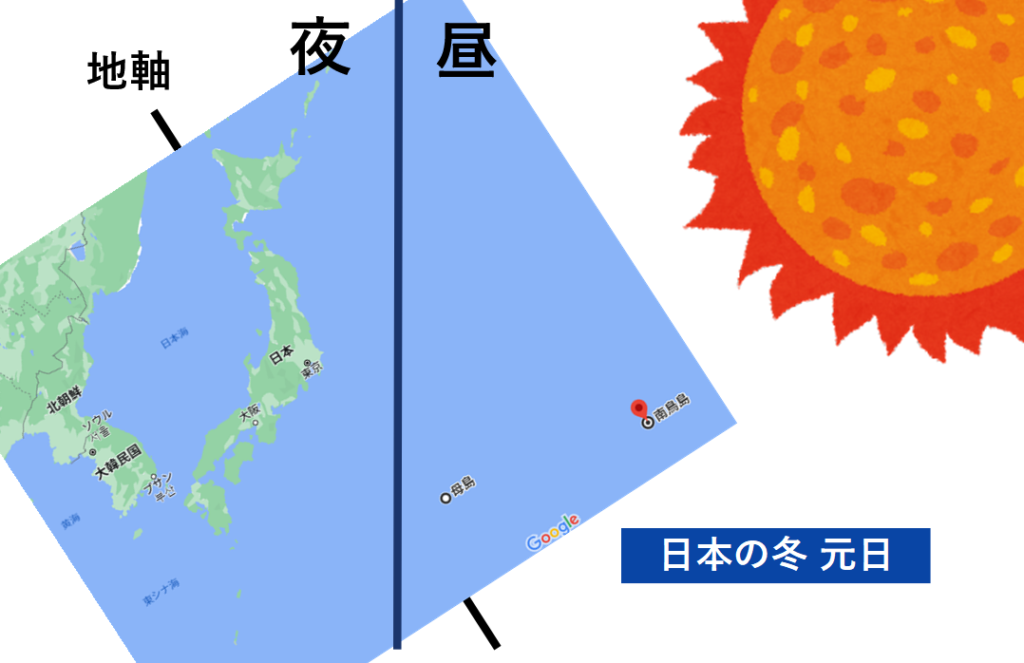

北半球(日本)の冬における、地球と太陽の位置関係はこの通り。

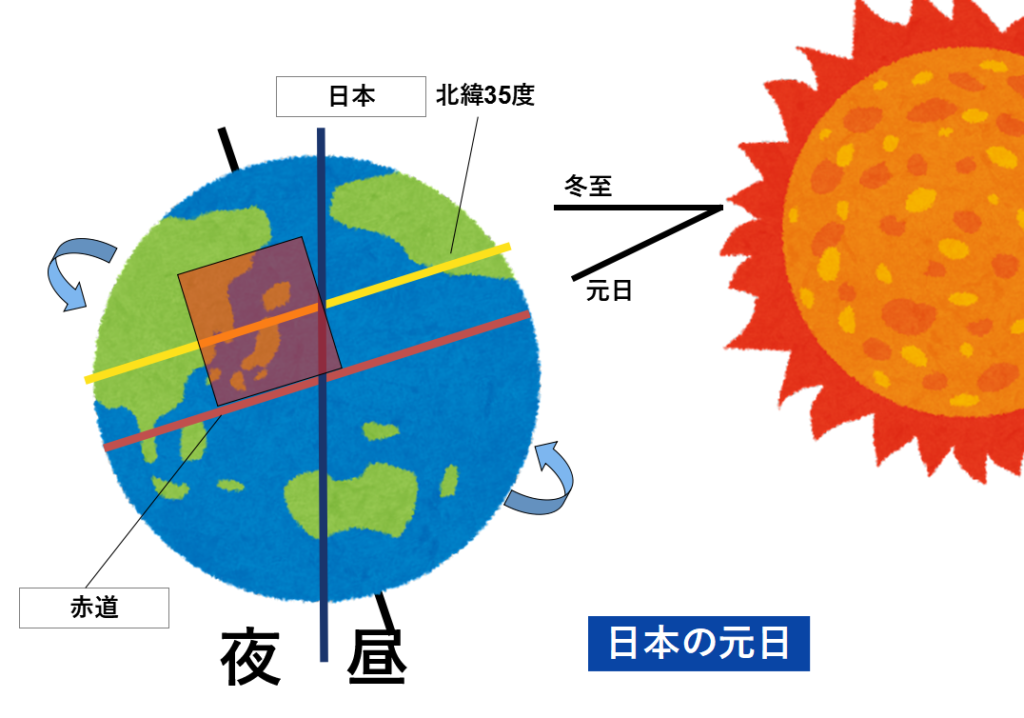

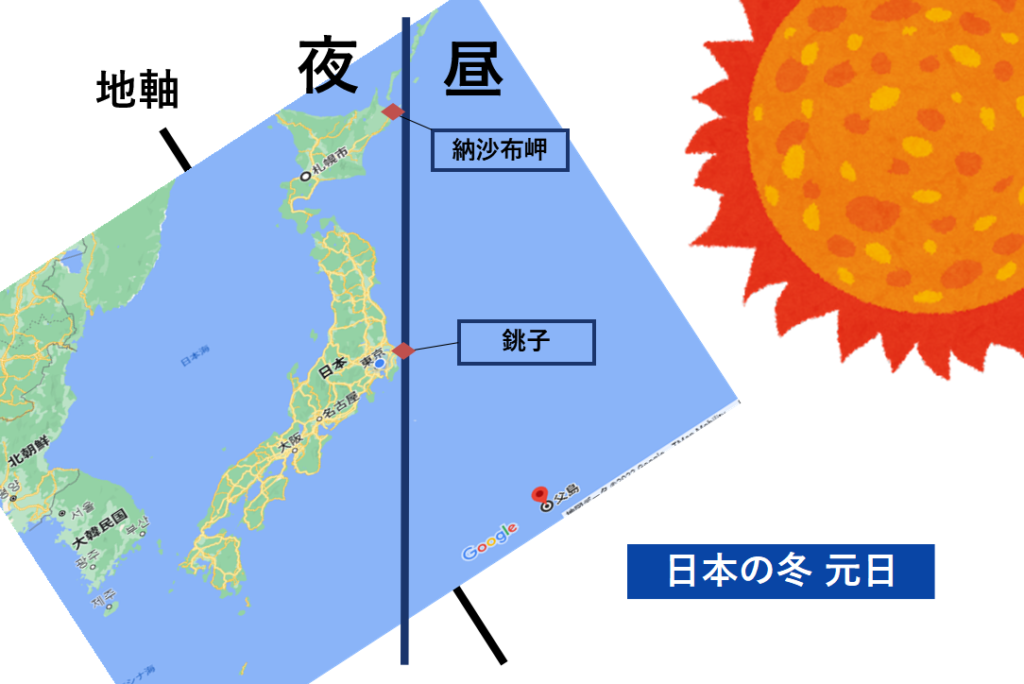

小笠原が最も早く、続いて東京、仙台、札幌の順に日の出を迎えることが分かりました。ただし、これは地球が太陽の真横にある冬至の時の話。

元日は冬至の時から地球が移動している(公転している)ので、各地の日の出の時刻も冬至の時とは異なります。

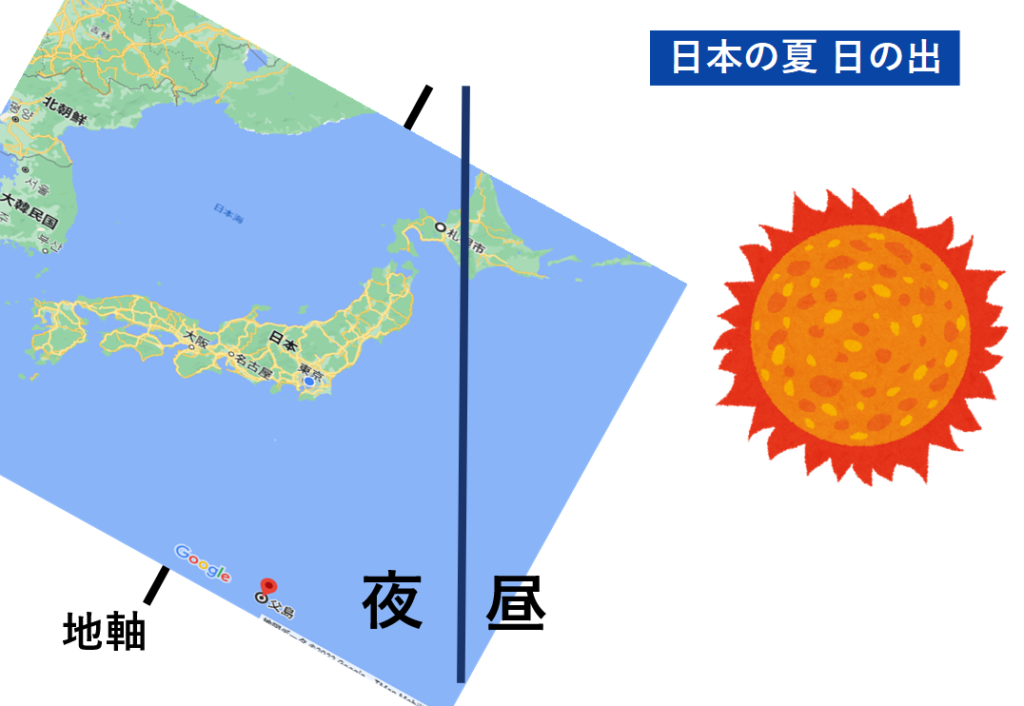

元日の太陽と日本の位置関係を示すとこの通り。確かに、日本最東端の地・納沙布岬よりも千葉県・銚子の方が早く日の出を迎えています。さらに、銚子よりも早いのが小笠原です。

日本で一番早く初日の出が見られる場所と理由

では結局、日本で一番早く初日の出を見られる場所はどこなのでしょう。

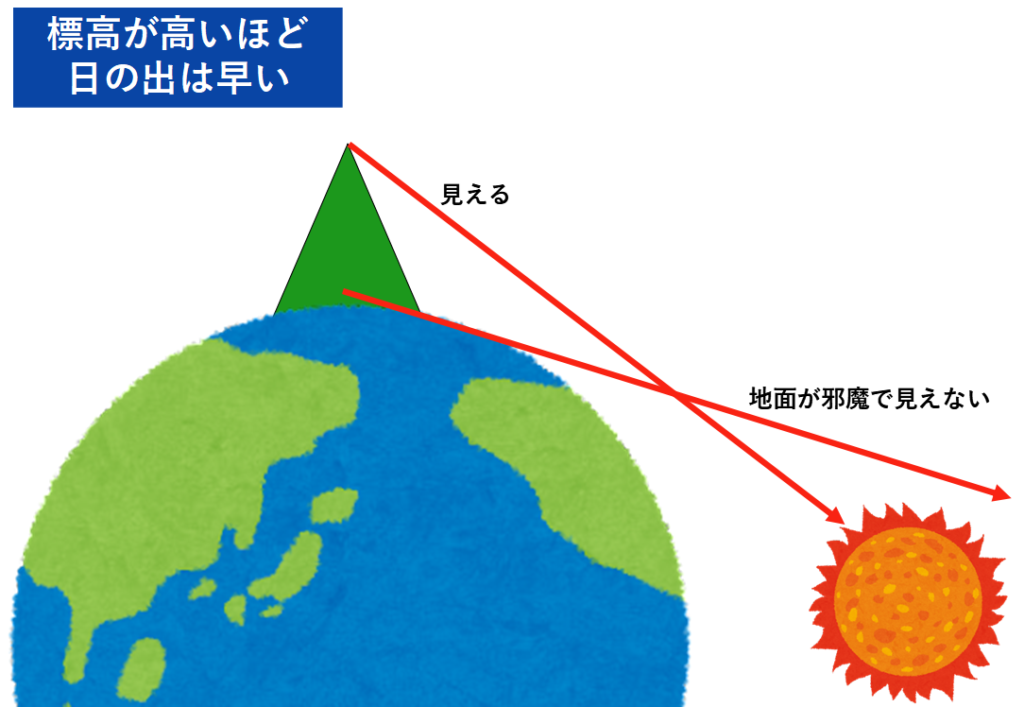

同じ地点でも、標高が高いほど早く日の出を見ることが出来ます。国立天文台の記事によると、北海道・本州・四国・九州で一番早く初日の出を見られるのは【富士山の山頂】で、日の出時刻は午前6時42分と紹介されています。

しかし、冬の富士山に登ることは出来ません。また、富士山山頂の初日の出が6時42分であるのに対し、小笠原諸島・父島の初日の出は6時20分と、小笠原の方が約20分早いです。

先ほどご紹介した日本地図の範囲を少し広げてみると、現在の日本の領土で最も早く初日の出を迎えるのは、日本最東端の地・南鳥島であることが分かります。南鳥島の初日の出は5時27分。しかし、富士山の山頂と同様、南鳥島も一般人が行くことの出来る場所ではありません。

そんなわけで、私たちが旅行で行くことの出来る日本で最も早い初日の出スポットは、小笠原諸島・母島の最高峰「乳房山(標高462.6m)」です。国立天文台のホームページでも、確かに母島の初日の出時刻が「人が居住している場所で一番早い」と紹介されています。

■ 参考:母島へのアクセス

地球は公転しているので、時期によっては納沙布岬が日本で一番早く日の出を迎えます。それにしても、根室市の「朝日に一番近い街」というキャッチコピーは絶妙です。このように地理的視点から地域資源を磨くことで、観光の活性に繋げることも出来るのです。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント