ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2024年 鹿児島県の離島を巡る旅」その16をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

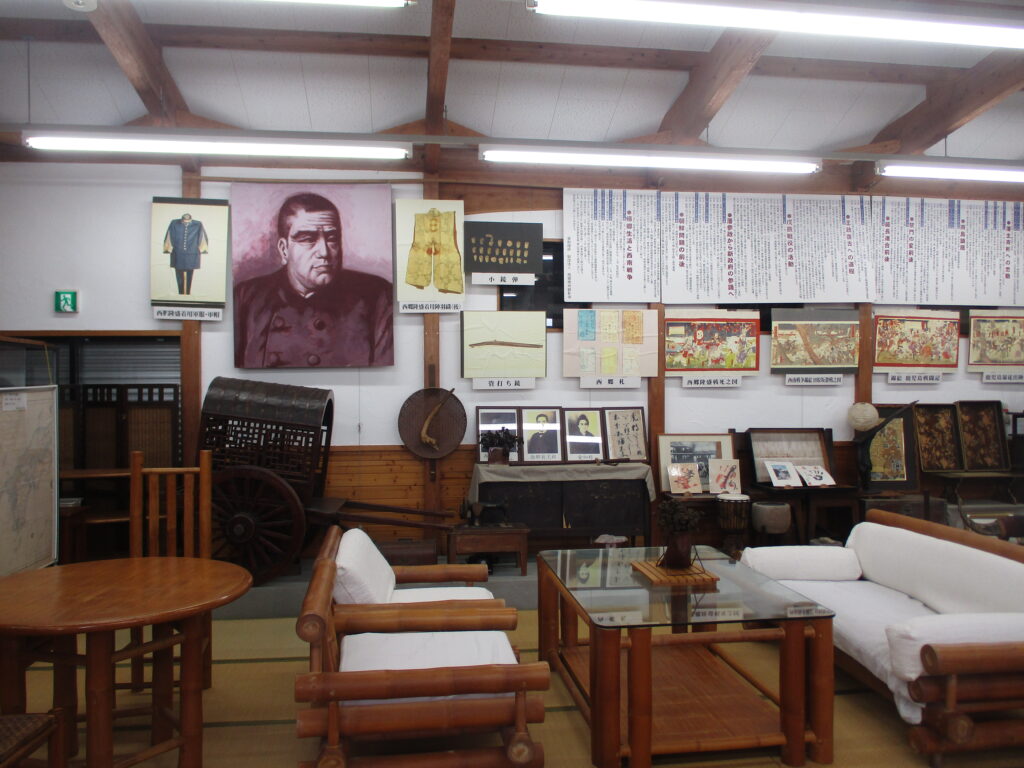

大島紬資料館(奄美大島)を見学

2024年3月14日、早朝の船で奄美大島・名瀬港に到着。港近くのホテルで朝食バイキングを頂いた後、奄美観光ハブセンターと奄美博物館を見学し、時刻は11時になりました。

こちらは奄美博物館のそばにあった絹織物のお店。奄美大島の絹織物といえば「大島紬」が有名で、フランスの「ゴブラン織」、イランの「ペルシャ絨毯」と並び世界三大織物にも数えられます。

ということで、次に向かうのは大島紬資料館です。ここからは路線バスで移動します。

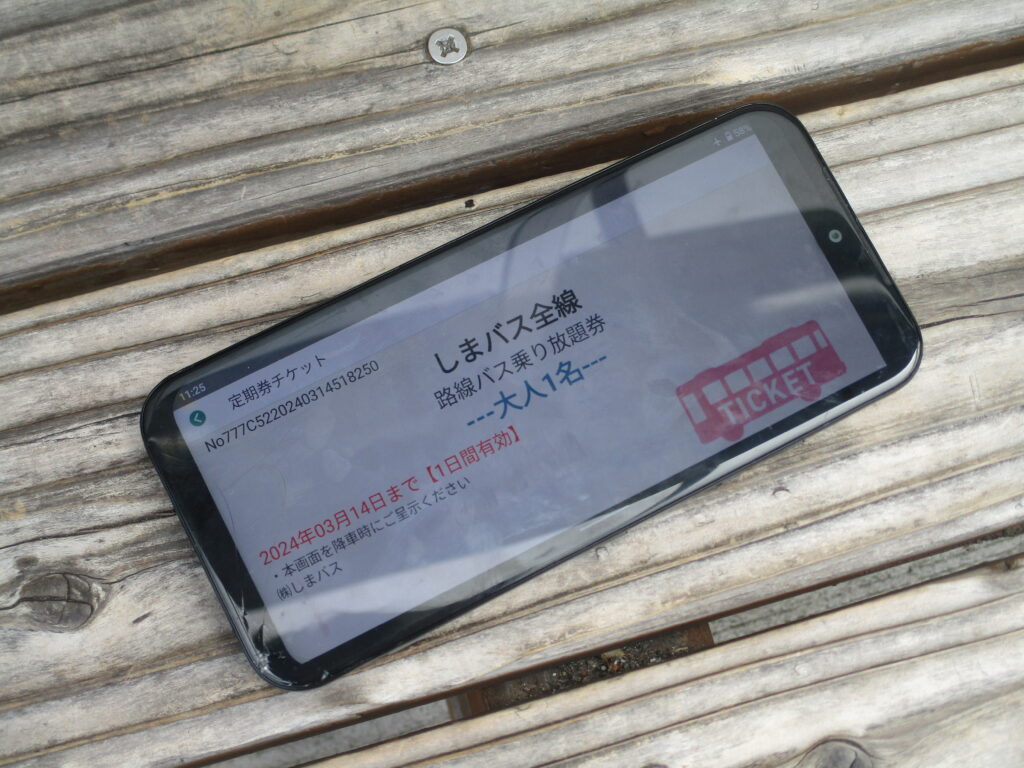

「バスもり!」というアプリで、路線バスの1日乗り放題券(2,400円)を購入。下車時に運転手さんへこの画面を見せるだけでOKです。

「南海日日新聞社前」バス停から空港行きのバスに乗車しました。バスは日中30分おきに運行しているので便利です。

約1時間バスに揺られ、「土浜」で降りる予定でしたが、ブザーを押したにもかかわらず、まさかの通過(笑)。幸い、運転手さんがすぐに気付いてくださり、少し先の場所で降ろしてもらえました。

5分ほど歩いて大島紬資料館に到着。こちらの施設はGoogleマップには掲載されていますが、公式ホームページはありません。なお、道路を挟んで向かいにある大島紬美術館とは別の施設です。

世界三大織物・大島紬とは何か

建物の扉(玄関)も閉まっていましたが、扉を開けてみると鍵はかかっておらず、中にいた方が「どうぞ~」と温かく迎えてくださいました。

そして、そのまま館内の案内がスタート。見学用のスリッパが用意されており、展示物も綺麗に並べられているため、観光でふらっと立ち寄っても問題はなさそうです。入館料などはかかりません。

大島紬の定義と奄美大島における養蚕の歴史

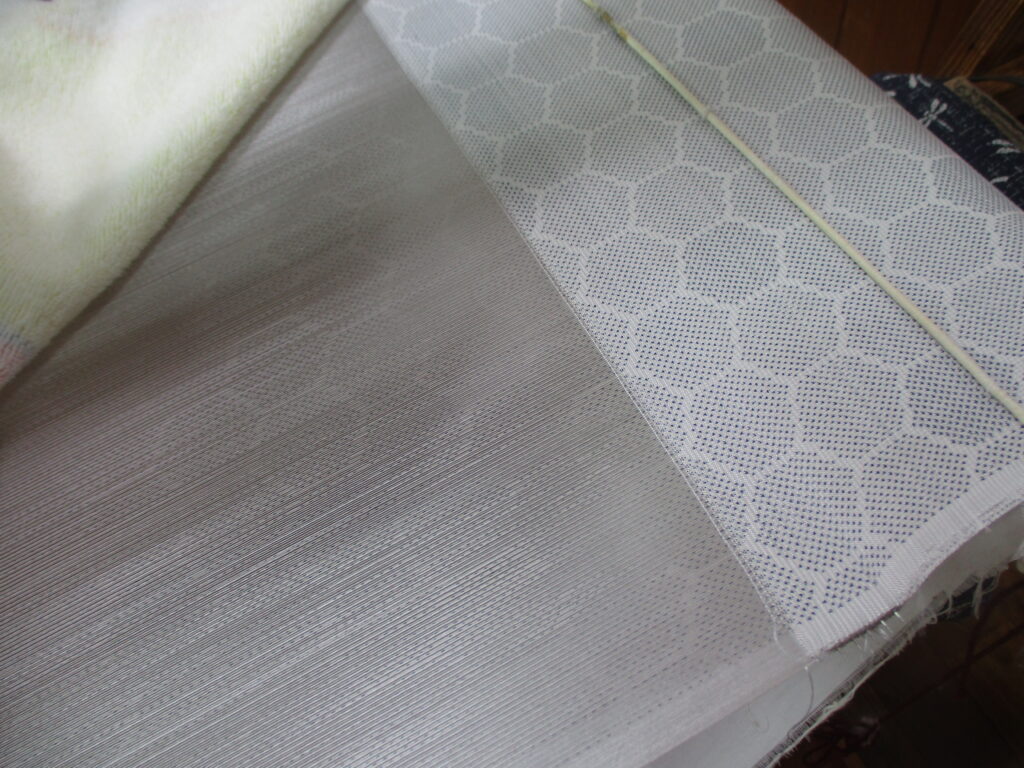

大島紬資料館にはおよそ30分ほど滞在し、実際に職人の方が大島紬を織る様子も見学させていただきました。ここからは、館内の写真とともに大島紬についてご紹介します。

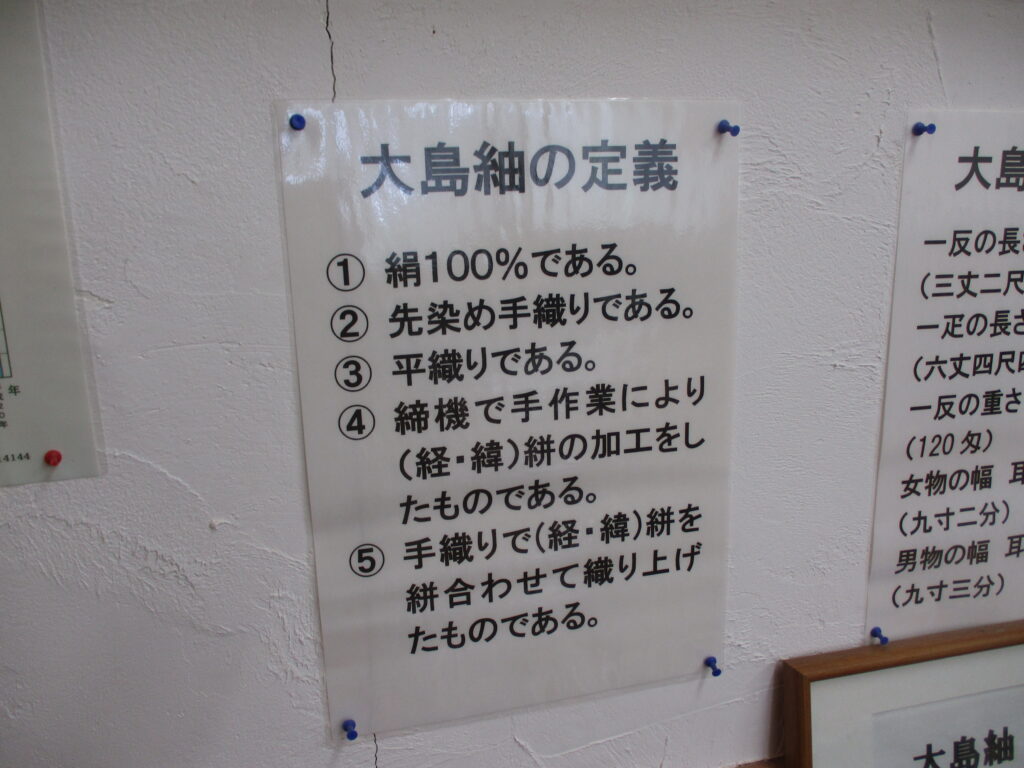

まず、大島紬の定義は以下の通り。

- 絹100%である。

- 先染め手織りである。

- 平織りである。

- 締機で手作業により(経・緯)絣の加工をしたものである。

- 手織りで(経・緯)絣を絣合わせて織り上げたものである。

そもそも「紬(つむぎ)」とは、紬糸を平織りにして作った絹織物のこと。生糸を作る際に発生する「屑繭(くずまゆ:絹糸の原料にならない繭)や「玉繭(たままゆ:二匹の蚕が一緒に作った繭)」、「真綿(まわた:屑繭を煮て引き伸ばして作った綿)」から作られる糸が紬糸です。

ということは、奄美大島でも古くから養蚕が行われていたのでしょうか。奄美大島における養蚕の歴史について少し調べてみましたが、明確な記録は見つからず。また、本場奄美大島紬協同組合によると、大島紬の起源も定かではないようです。

一方、沖縄における養蚕の起源についての論文によると、琉球王国第二尚氏王統の第三代・尚真王の時代(1477年~)に、堂比屋という人物が王命を受けて明(中国)へ渡り、養蚕や機織の技術を学んで帰国し、島民に広めたのが始まりとされています。また、これよりも以前に久米島へ漂着した中国人によって養蚕技術が伝わった可能性もあるようです。

さらに、尚寧王の時代(1589~1620)には、養蚕は慶良間・粟国・渡名喜・伊平屋などの島々にまで普及し、ひとつの産業として発展しました。当時、奄美大島も琉球王国に含まれていた時代であることを踏まえると、奄美にも養蚕の技術が伝わり、ある程度普及していた可能性は高いと考えられます。

奄美の衣文化と大島紬の発展

江戸時代初期、大島紬は島民が自家用として着ていた日常の布だったそうです。

しかし1720年頃、薩摩藩による「紬着用禁止令」が出されると、大島紬は庶民の衣服ではなく、藩への貢納品(絹の高級織物)として生産されることになりました。

明治時代になると、政府の殖産興業政策の流れの中で大島紬が商品として市場に出回り、全国的な人気を博します。奄美大島では養蚕が奨励され、糸づくりや染織の技術が進化。奄美独特の泥染めが定着したのもこの頃とされています。

大島紬・芭蕉布・木綿の関係

一方、島の人々の普段着として長く使われていたのが芭蕉布でした。

植物の「糸芭蕉」を原料とし、奄美や沖縄の気候に適した通気性のよいさらりとした肌触りの芭蕉布。沖縄の伝統工芸品として知られますが、明治時代までは奄美群島でも広く衣服の材料として使われており、上質な芭蕉糸は沖縄へも出荷されていました。

江戸時代、本土では木綿が庶民の衣料として普及しましたが、奄美では明治初期まで高価な移入品で、繰綿や糸を少量購入し、必要な分だけ織る程度でした。ところが明治中期になると、海外から安価な綿花が大量に入るようになり、奄美でも木綿が手に入りやすくなります。

■参考:1

この頃には大島紬の生産が盛んになり、紬織りで得た現金収入をもとに木綿の衣服を購入するという新しい生活がスタート。明治末期には、大島紬の締機が考案され、木綿の価格もさらに下がったことから、芭蕉布が人々の衣生活の中心であったのは、この時期までだったようです。

■参考:黄八丈で納税をしていた八丈島

奄美の衣文化は、以下のように素材と価値の役割が分化したことが分かりました。

- 芭蕉布(自然素材の自給布)

- 木綿(大島紬の売上で購入できる日常着)

- 絹の大島紬(日常着から特産品・商品として販売)

明治政府の殖産興業政策と大島紬の隆盛は、奄美の芭蕉布文化を衰退させ、長く続いた自給自足の衣生活の価値観を大きく転換させるきっかけとなったのです。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント