ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2024年 鹿児島県の離島を巡る旅」その15をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

奄美博物館を観光!奄美の歴史を知る

2024年3月14日、早朝の船で奄美大島・名瀬港に到着し、歩いて港周辺を観光しています。

時刻は10時を回り、奄美観光ハブセンターの次に向かったのは奄美市立奄美博物館です。

歩いておよそ15分ほどで到着しました。ここは奄美群島の自然や歴史、文化を調査・保存・展示する拠点で、日本文化を基盤としながら、琉球や薩摩の影響を受けて育まれた独自の奄美文化を紹介する施設となっています。市のホームページには「奄美と沖縄のちがいを意識しながらご覧ください」との一文もありました。

受付には奄美の伝統楽器「チヂン(太鼓)」が置かれており、まずはこれを叩いてスタッフを呼び、入館料310円を支払います。

普通の旅行では、その町の博物館に立ち寄ることは少ないかもしれませんが、奄美博物館は観光客でも楽しめる内容で、特に沖縄が好きな人には一層魅力的に感じられる場所でした。館内は3階建てで、各階のテーマは以下の通り。

- 1階:黒潮に育まれた奄美

- 2階:境界の歴史に育まれた奄美

- 3階:亜熱帯雨林に育まれた奄美

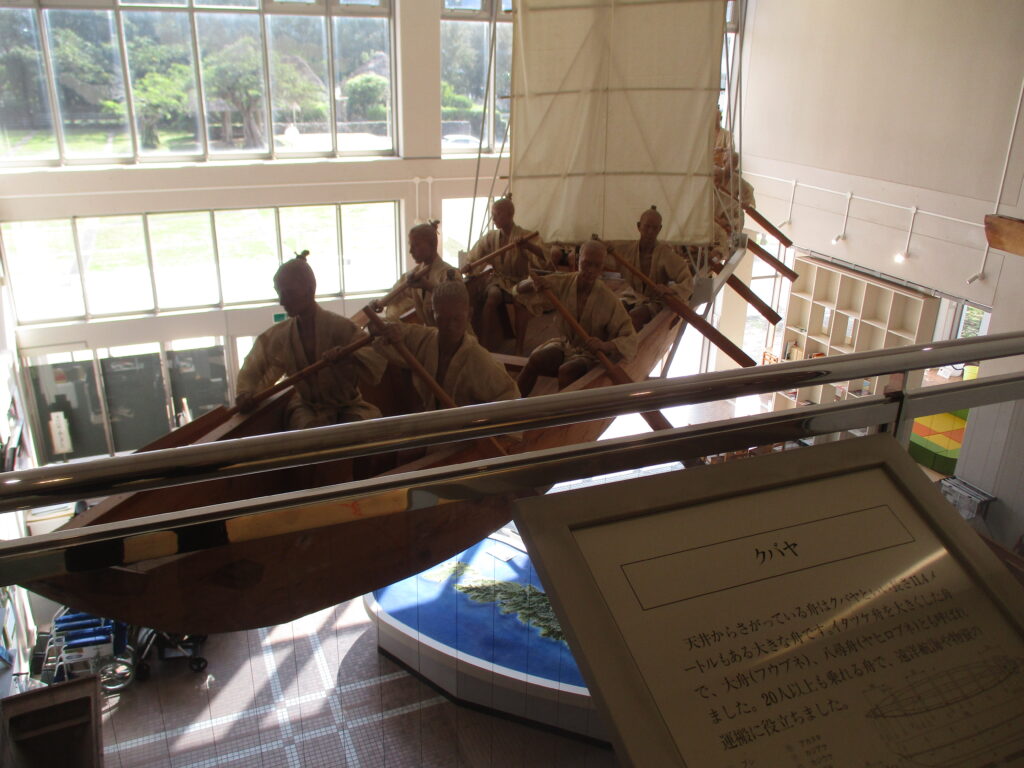

館内に入ると、まず目を引くのは天井から吊るされた大きな船。案内板によると、この船は「クバヤ」と呼ばれ、奄美大島で古くから漁業や運搬に使われてきた木造船「イタツケ」が大型化したものとのこと

さらに、沖縄出身のイラストレーターで、オリオンビールのチューハイ「WATTA」や八重山観光フェリーの船「やいま」のデザインを手掛けたpokke104さんの作品が展示されていました。NHK「ダーウィンが来た」の企画で製作されたものだそうです。

琉球王国の時代(那覇世)

これまで本ブログでは琉球王国や奄美群島の歴史を取り上げてきましたが、今回は博物館の展示をもとに、その歩みをあらためて振り返ってみたいと思います。

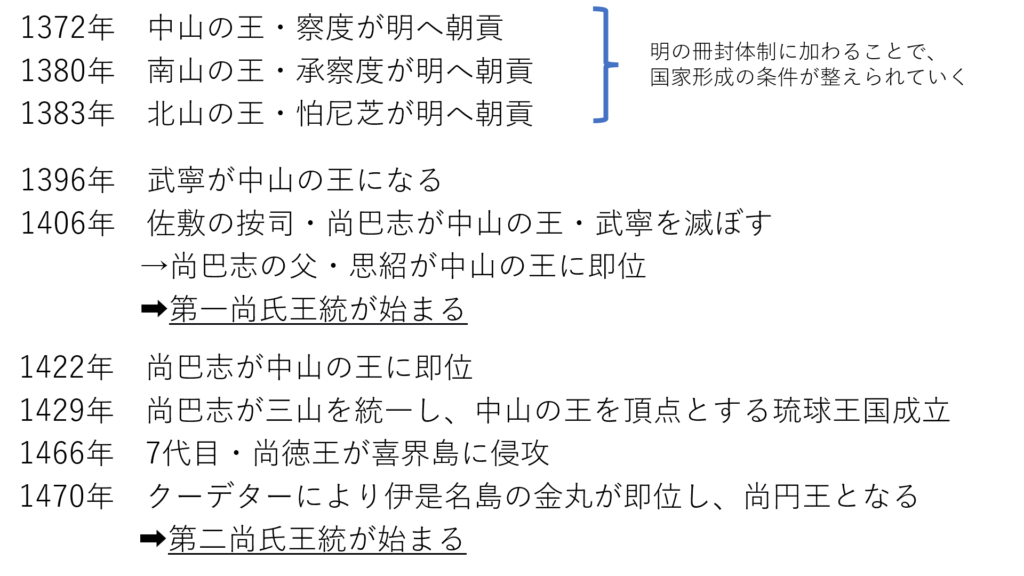

こちらは15~17世紀における琉球王国の範囲を示した地図。その下にある「奄美年表」は、1372年に明(中国)から派遣された揚載という人物が、肥後高瀬(熊本県)から沖縄本島へ渡り、琉球国三山(北山・中山・南山)を報告したところから始まります。その後の年表は以下の通り。

1466年に7代目の尚徳王が喜界島へ侵攻した頃に、奄美群島は琉球王国の統治下となりました。つまり、奄美大島もかつては琉球王国に属していたのです。なお、与論島と沖永良部は、琉球王国が成立する前から、北山の勢力下にありました。

■参考:琉球王国の成立まで

■参考:第一尚氏王統の時代について

■参考:金丸生誕の地・伊是名島へ

■参考:与論島の歴史と琉球王国

また、トカラ列島の最北に位置する口之島には「ニライカナイ(理想郷)」の思想が見られることから、琉球王国はもう少し広い範囲に影響を及ぼしていたのかもしれません。ちなみに、奄美ではニライカナイのことを「ネリヤカナヤ」といいます。

薩摩藩統治時代(大和世)

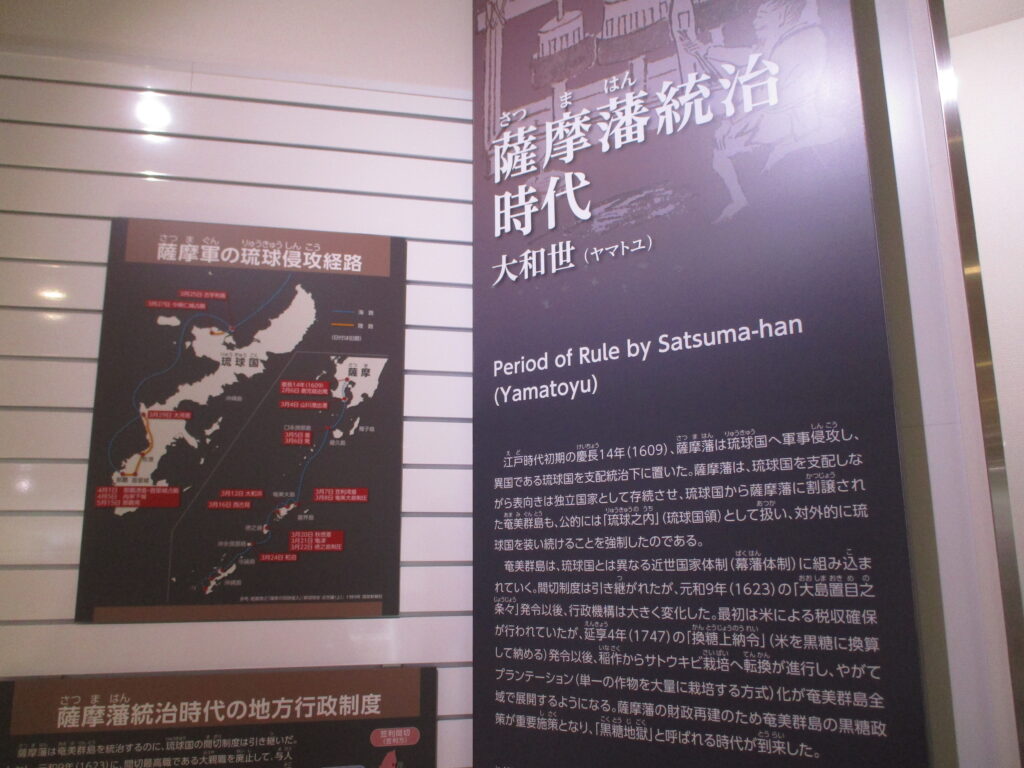

琉球王国はかつて日本とは別の独立した国でした。1609年、薩摩藩が軍事侵攻を行い、琉球王国を支配下に置いた際、奄美群島は薩摩藩の直轄領となります。

その後、薩摩藩は琉球王国を実質的に支配しつつ、表向きは独立国家として存続させました。奄美群島も「琉球之内(琉球国領)」と位置づけられ、対外的には琉球王国の一部を装うことを強制されます。すなわち奄美群島は、外から見れば琉球王国に属しながら、内実は幕藩体制に組み込まれるという特異な立場に置かれたのです。

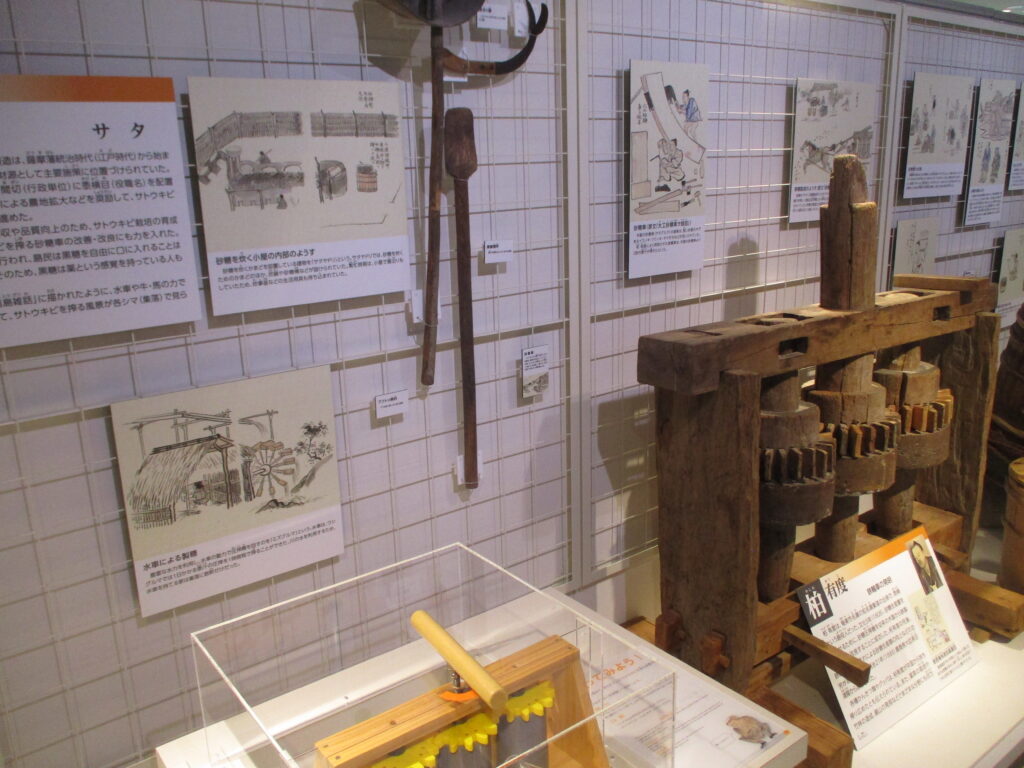

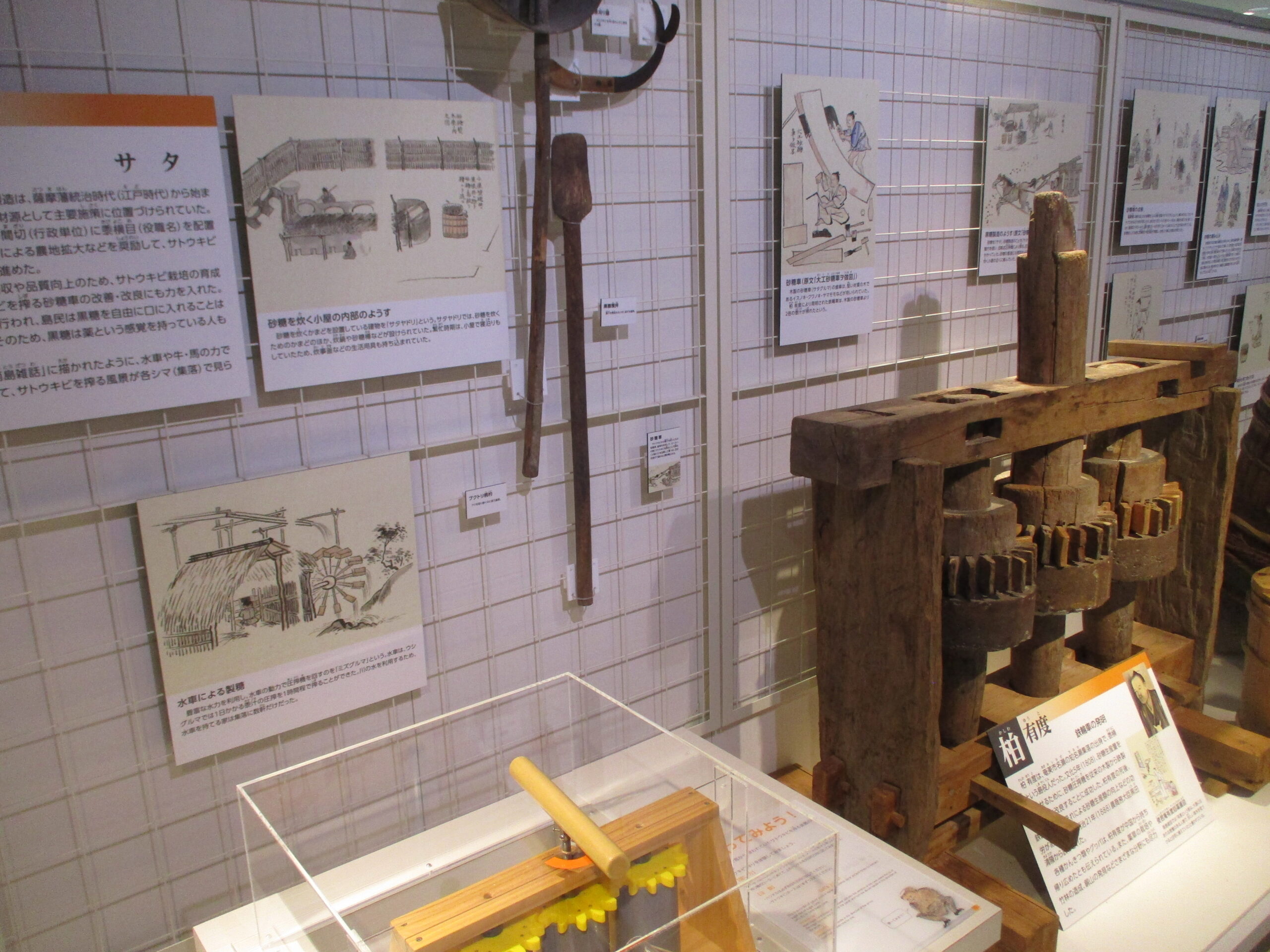

当初、薩摩藩は米による税収(年貢)確保のため、奄美群島の農業振興に積極的に取り組みましたが、1747年の「換糖上納令(米を黒糖に換算して税として納める)」の発令を契機に、稲作からサトウキビ栽培への転換が進められます。

さらに、1830年に「惣買入制(黒糖の私売を禁じ、生産した黒糖は米などの諸物品と不等価交換で藩が買い入れする制度)」が開始されると、サトウキビ栽培のプランテーション化が奄美群島全域で進行。同年に開始された『天保の改革』において、薩摩藩では奄美群島の黒糖政策が財政再建の重要な施策となり、幕末に「黒糖地獄(砂糖地獄)」と呼ばれる時代が到来したのです。

■参考:喜界島の砂糖地獄

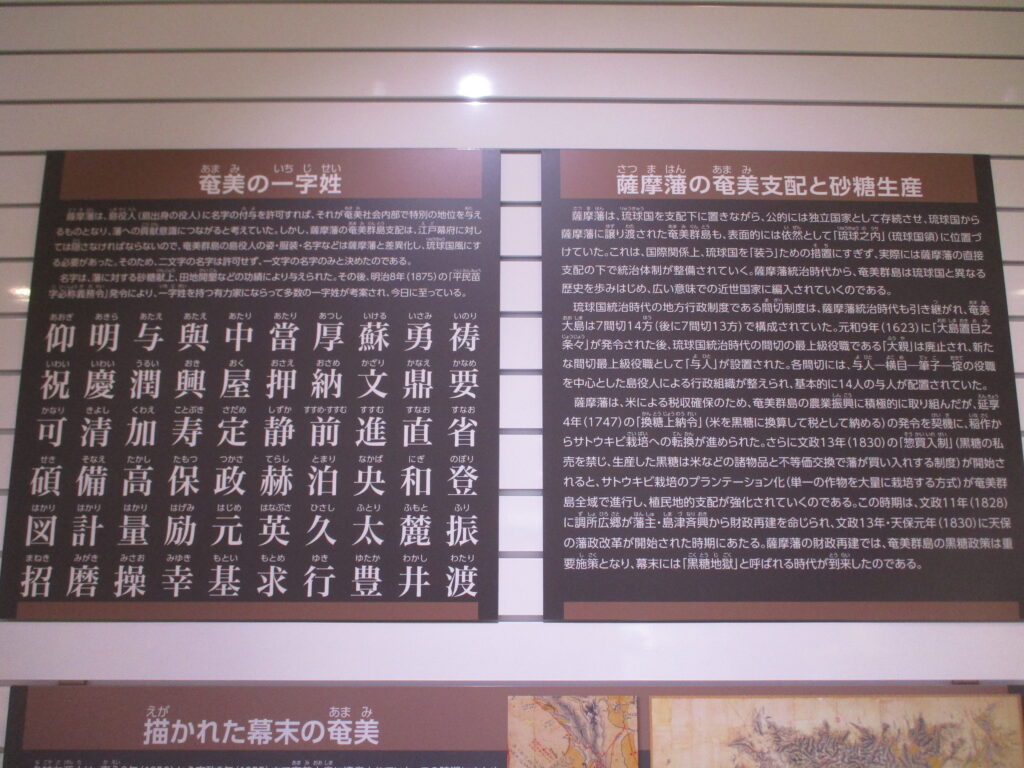

薩摩藩は砂糖の献上や田地の開墾などで功績を上げた島役人に対し、名字を与えました。ただし、支配を幕府に隠すため琉球風に見せる必要があり、二字姓を禁じて一文字姓のみを許可。その後、明治期に平民も名字を名乗るようになると、有力家に倣い多くの一字姓が生まれたため、現在も奄美群島には一字姓の方が多くいます。

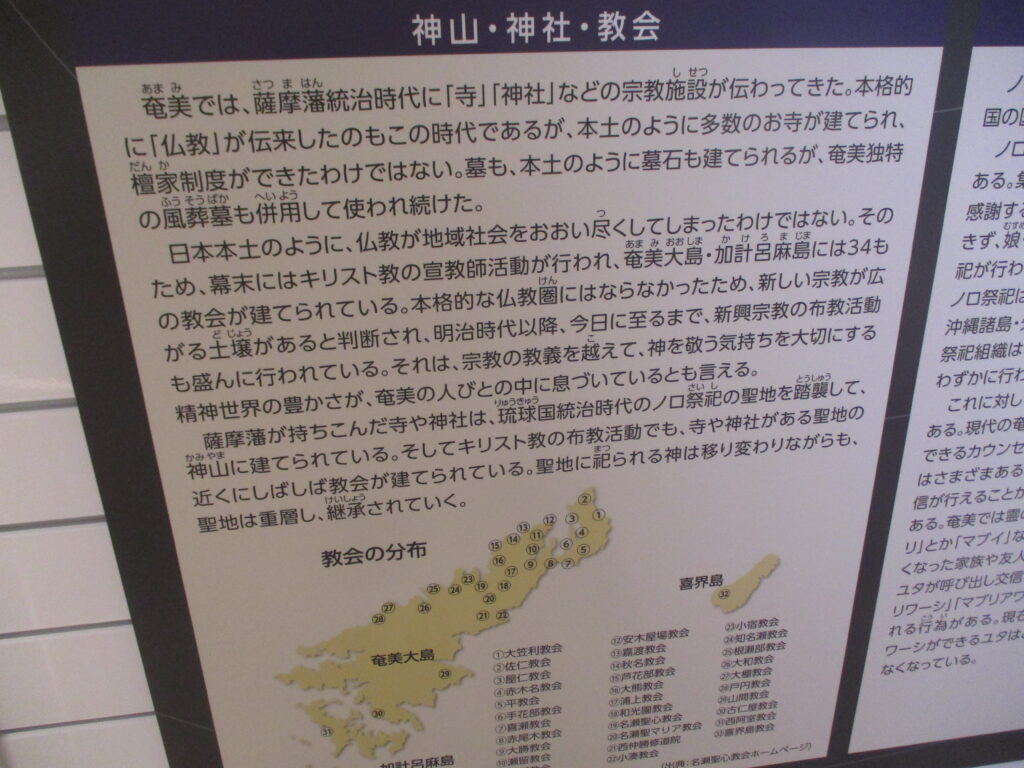

また、奄美に「寺」や「神社」といった宗教施設が伝わったのも薩摩藩統治時代のこと。本格的な仏教の伝来もこの時期ですが、地域社会を完全に覆うことはありませんでした。幕末にはキリスト教の宣教師も活動を展開し、奄美大島や加計呂麻島には34の教会が建てられています。明治以降から現代に至るまでも、新興宗教の布教活動が盛んに行われてきたそうです。

米軍統治の時代

そして、次の資料が戦争となります。

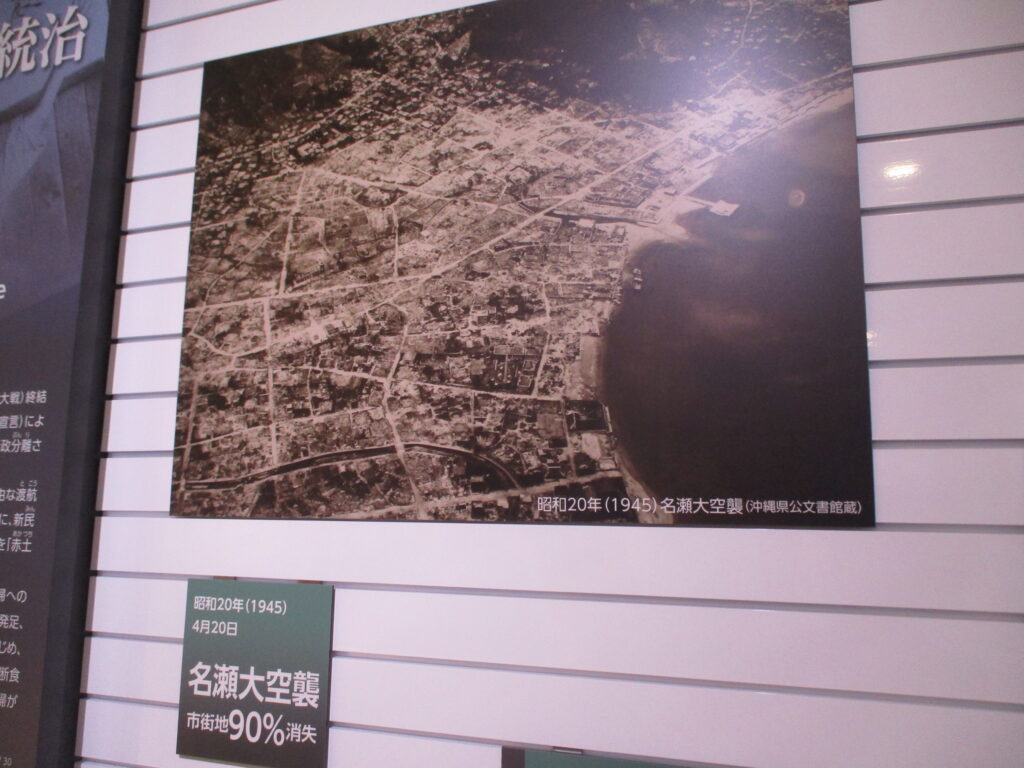

米軍は奄美群島に上陸はしませんでしたが、各島で空襲が行われています。奄美大島・名瀬には1945年4月20日に大空襲があり、市街地の90%が焼失したそうです。ところで、薩摩藩による琉球統治が終わった後、戦争が始まるまでの明治や大正はどのような時代だったのでしょうか。

「江戸時代の薩摩支配」と「戦後アメリカ統治」の資料は豊富である一方、明治時代~昭和初期の奄美の情報は少ないです。ChatGPTによると、その理由は以下の通り。

1609年以降、奄美は薩摩藩の直轄支配下に置かれ、江戸時代を通じて「薩摩の領地」として扱われました。そのため、琉球王国の統治範囲には含まれず、1871年の廃藩置県の際も奄美群島は薩摩藩、すなわち鹿児島県の所管地として処理されています。奄美が表向きには琉球王国の一部とされたのも、廃藩置県の頃まででしょう。

■参考:琉球王国から琉球藩(1872年)、そして沖縄県(1879年)へ

第二次世界大戦が終わると、北緯30度以南の島々(トカラ列島・奄美群島・沖縄)は米軍の統治下に置かれます。奄美群島が本土復帰を果たしたのは1953年12月25日のことです。

■参考:与論島と本土復帰

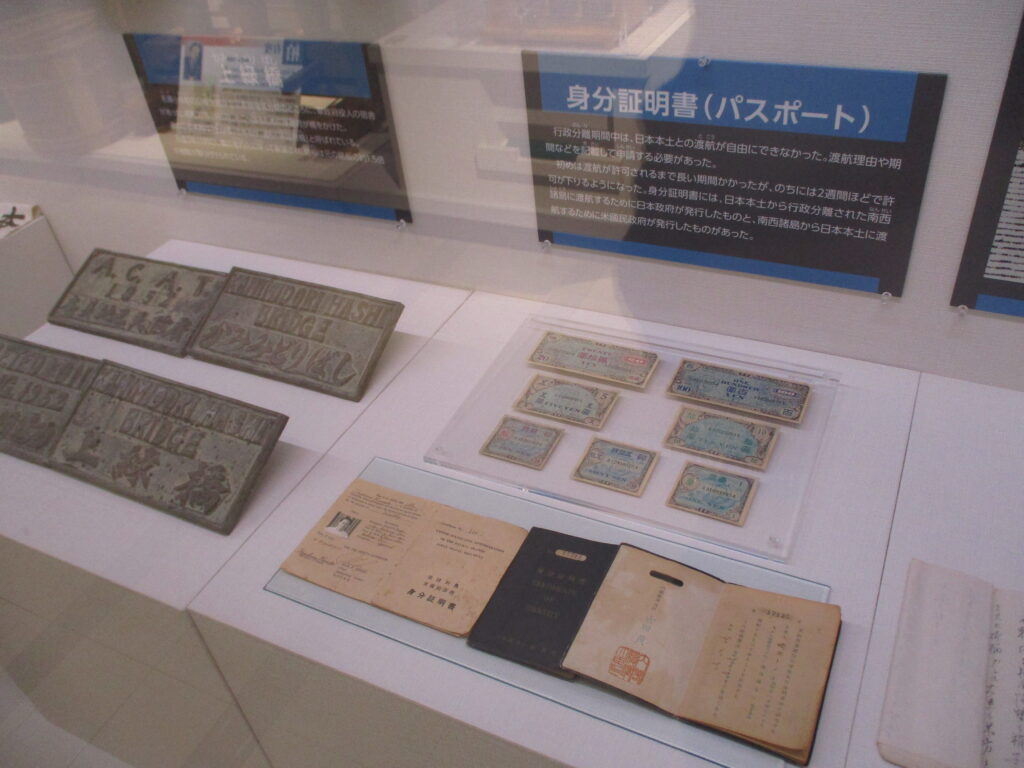

こちらは米軍統治下の奄美で発行されたパスポート。行政分離期間中、奄美と日本本土の往来は制限され、渡航には理由や期間を記した申請が必要でした。日本政府発行のものと米国民政府発行のものがあり、初めは許可まで長期間を要しましたが、のちには約2週間で認められるようになったそうです。

食が奄美の歴史を語る

こうした奄美の歴史は、現在の食文化に反映されています。

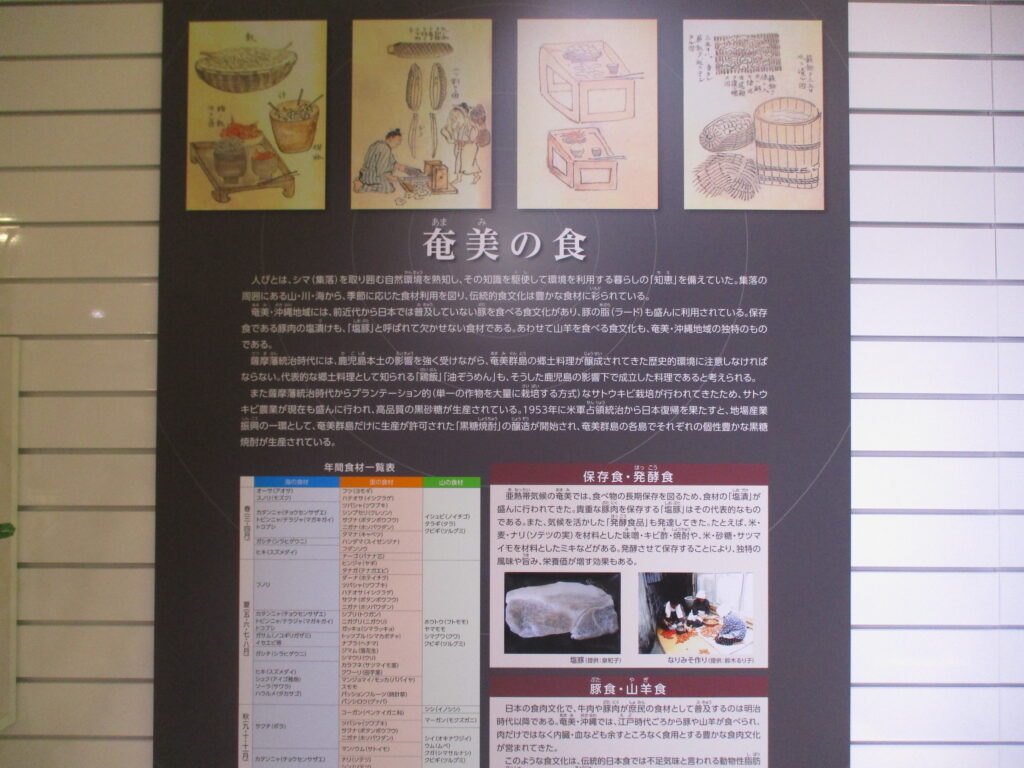

シマ(集落)を囲む自然環境をよく知り、その知恵を活かして暮らしてきた奄美の人々。山・川・海から季節ごとに食材を取り入れ、自然の恵みを食卓に映してきました。

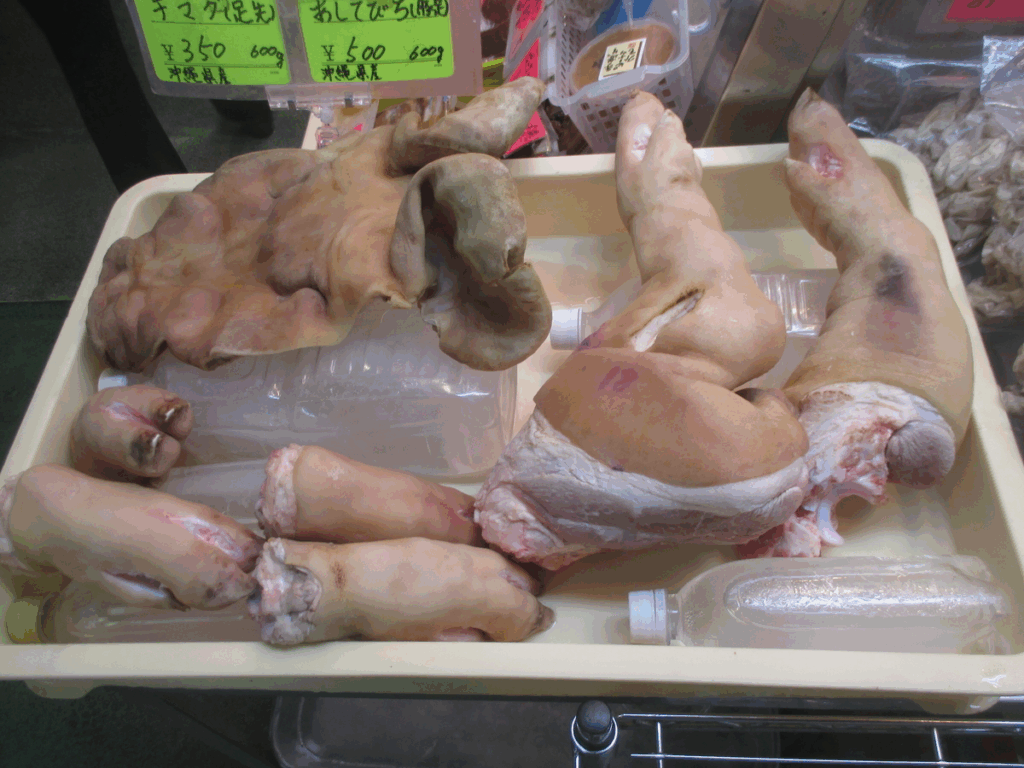

奄美・沖縄地域には、前近代から日本本土には見られない豚肉を食べる文化があり、脂(ラード)が広く用いられました。豚肉の塩漬け「塩豚」も欠かせない保存食です。また、山羊を食する習慣もこの地域ならではの特徴です。

薩摩藩統治下では鹿児島本土の影響を強く受けながら、奄美独自の郷土料理が形作られていきました。代表的な料理として知られる「鶏飯」や「油そうめん」も、その過程で生まれたものと考えられます。

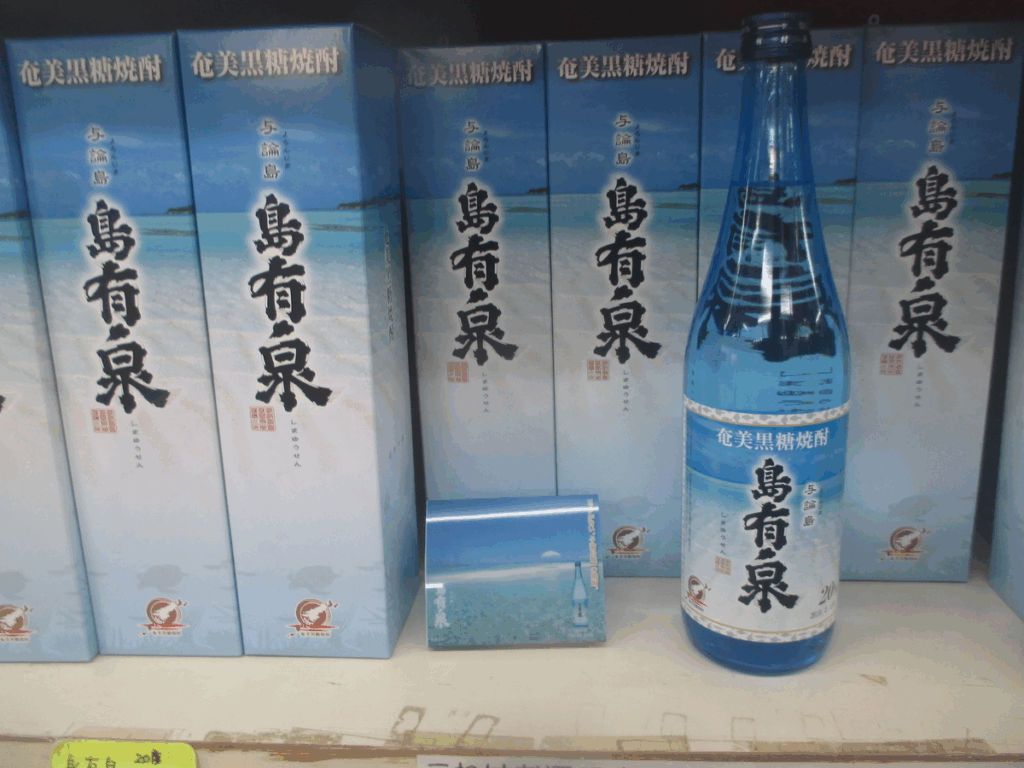

また、統治期にはプランテーション的にさとうきび栽培が進められ、現在も主要な産業として根付いています。その成果である高品質の黒糖は、今も奄美の食文化を支える存在です。1953年の日本復帰後、地域産業の振興策として奄美群島に限り黒糖焼酎の製造が認可されました。それ以降、各島で多彩な銘柄が生まれ、それぞれの個性が今日まで受け継がれています。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント