ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2024年 鹿児島県の離島を巡る旅」その5をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

高速船甑島に乗船

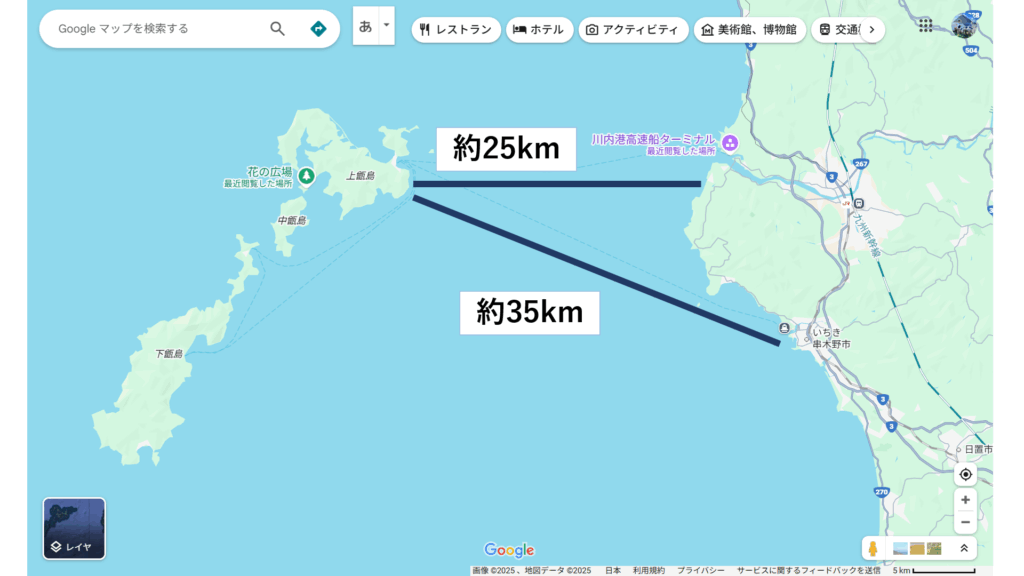

2024年3月12日の朝7時半、鹿児島県の川内駅にやって来ました。この日の目的地は薩摩半島から西へ約30km、東シナ海に浮かぶ甑島(こしきじま)です。

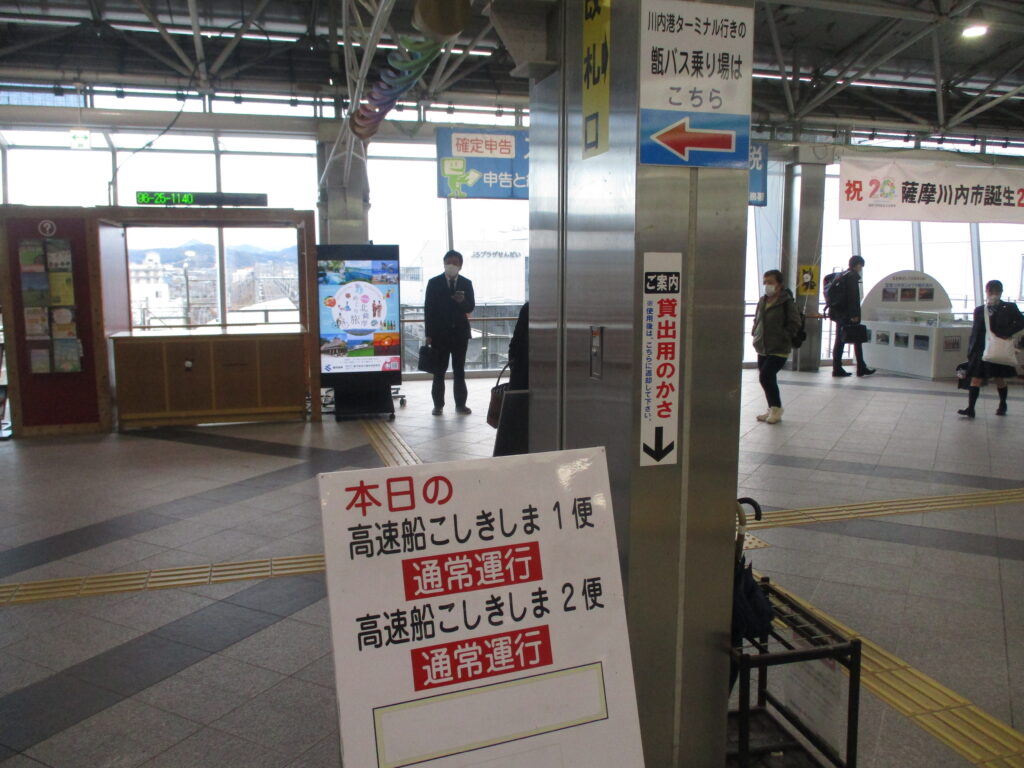

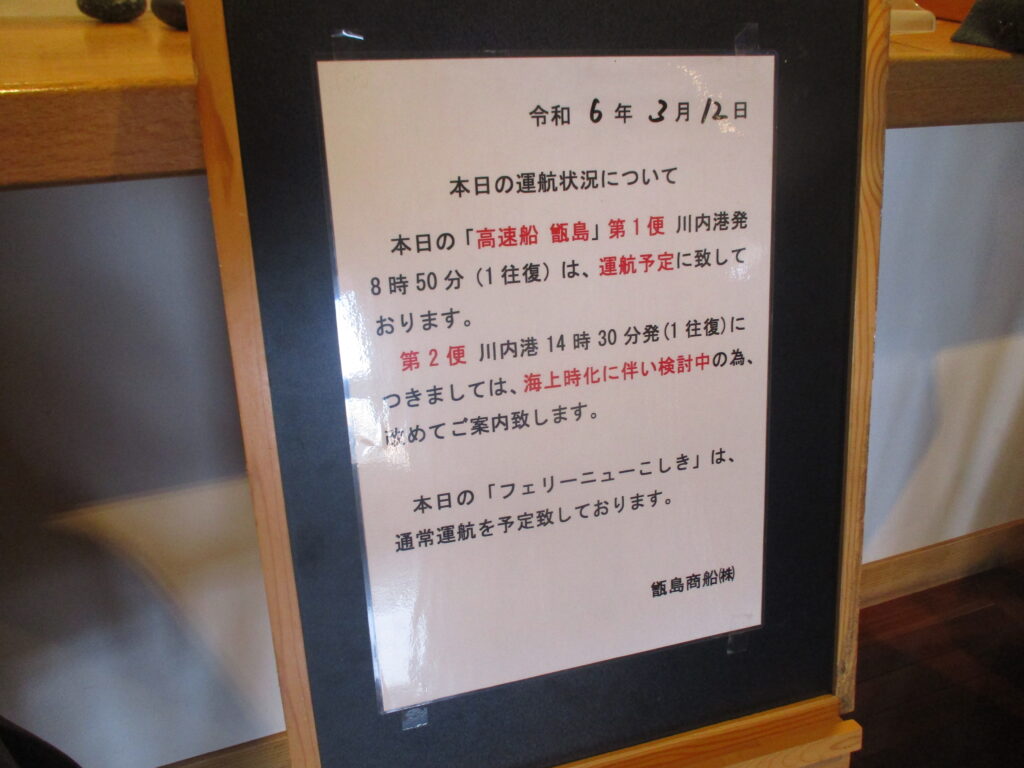

改札を出ると「高速船こしきしま」の運航状況を知らせる案内板が置かれていました。幸いこの日は通常運航。なお、駅から港までは10km以上離れているので、路線バスで移動します。

2番乗り場から8時00分発の川内港シャトルバスに乗車。川内港までは30分、運賃は150円です。

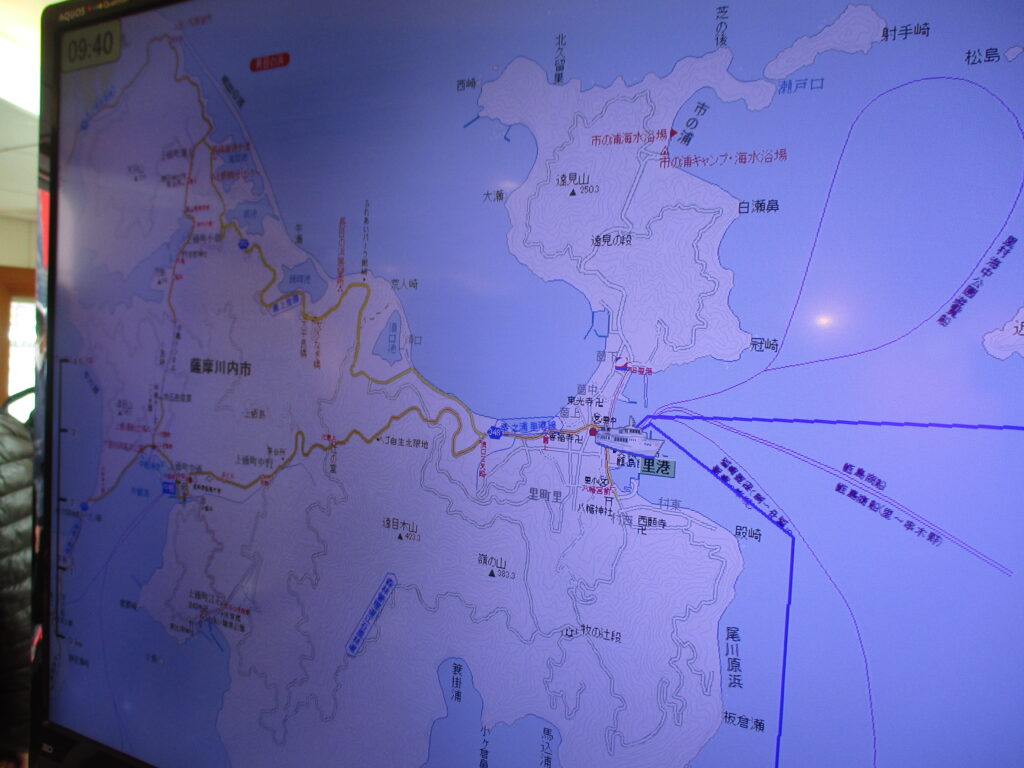

なお、甑島には高速船とフェリーが就航しています。高速船は川内港から出ていますが、フェリーは串木野新港という、川内港から直線距離で15km近く離れた全く別の港から出ているので注意が必要です。

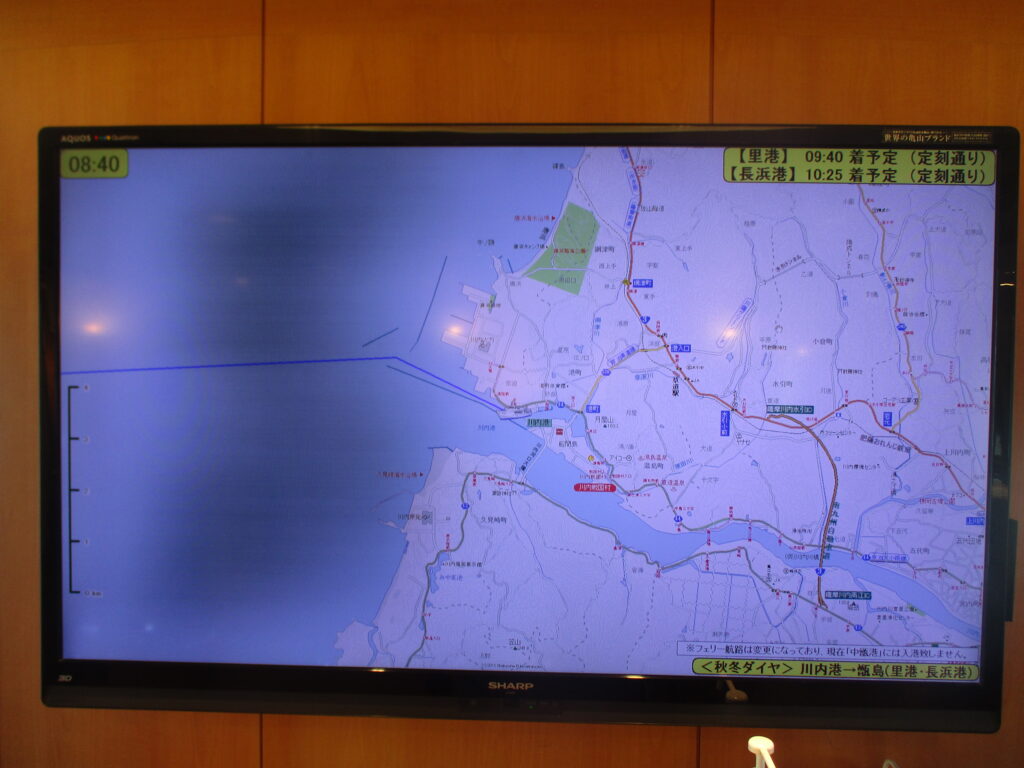

- 高速船:川内港 ↔ 上甑島・里港 ↔ 下甑島・長浜港

- フェリー:串木野新港 ↔ 上甑島・里港 ↔ 下甑島・長浜港

8時30分、川内港高速船ターミナルに到着。川内港と甑島の間に高速船が就航したのは2014年のこと。まだまだ新しいターミナルです。

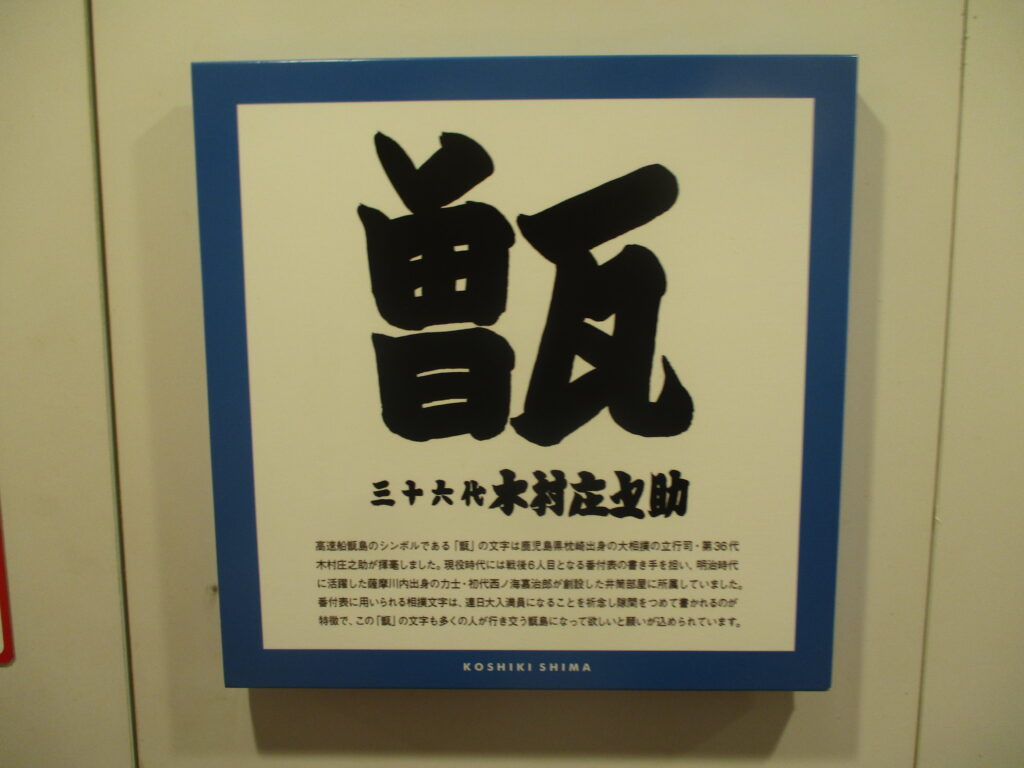

このターミナルをデザインしたのは、JR九州の観光列車のデザインでも有名な水戸岡鋭治氏。九州産の木々が使われているそうで、船のターミナルとは思えない落ち着いたオシャレな雰囲気です。乗船券売り場の他、カフェやお土産店もあります。

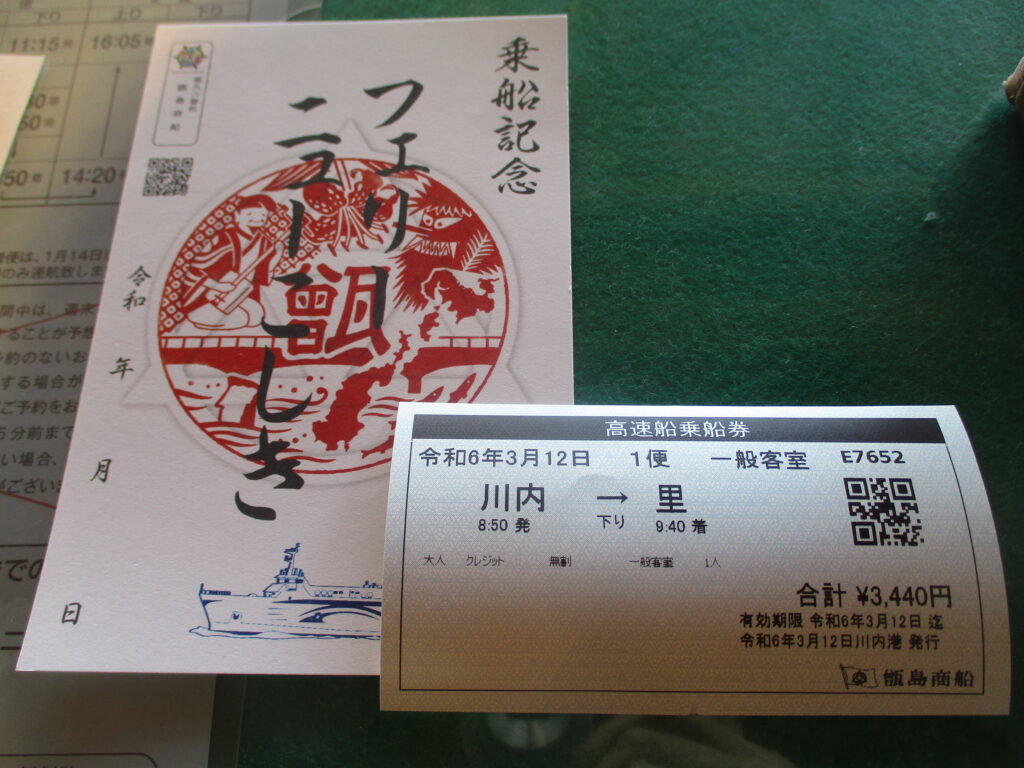

乗船券と御船印をゲット。上甑島・里港までの運賃は3,440円です。

揺れる?川内港から上甑島・里港へ

こちらが高速船「甑島」。船舶の所有者は薩摩川内市で、甑島商船株式会社が委託を受けて運航しています。市が船舶を保有していることから、運航開始に合わせて九州本土側の寄港地も川内港へ移されたそうです。

一方で、串木野新港と甑島を結ぶフェリーの所有者は甑島商船。甑島商船の本社所在地はいちき串木野市で、フェリーの船籍港もいちき串木野市となっています。社名に『甑島』を名乗りながら、会社が甑島と同じ薩摩川内市に無いのは不思議なことです。

こちらが船内の様子。高速船は2階建て+デッキとなっており、2階がメインの客室です。船のデザインもまた水戸岡氏ということで、離島航路の定期船とは思えない、豪華な雰囲気の内装となっています。

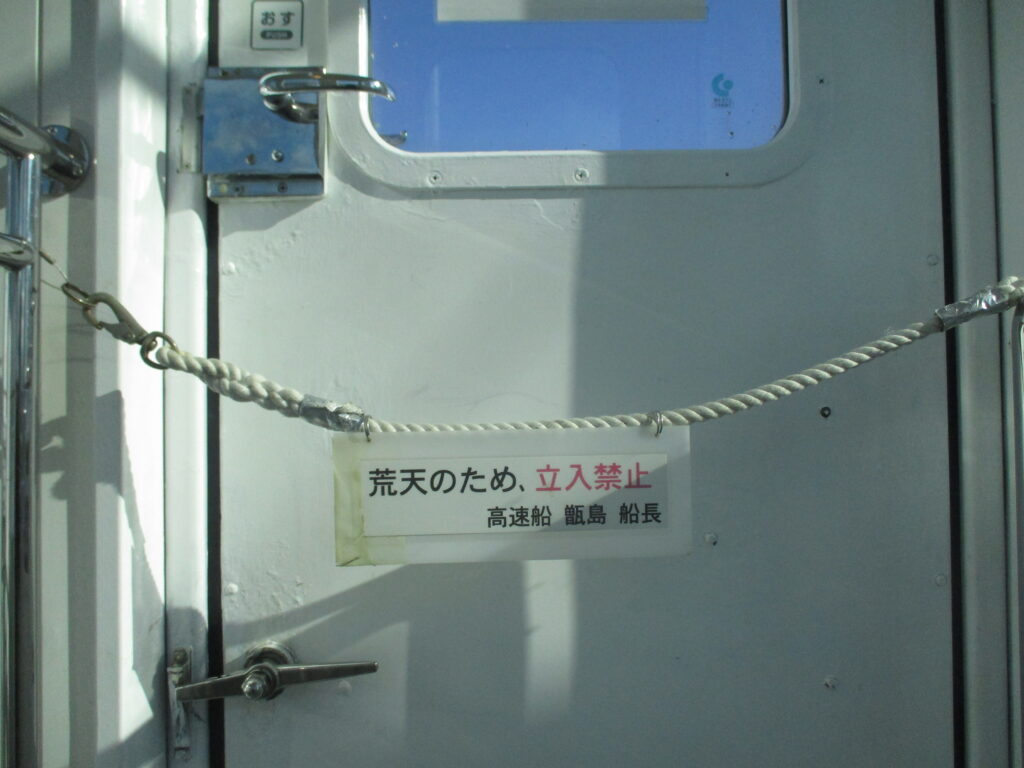

こちらがデッキ。

しかし、この日は荒天のため、デッキへの立ち入りが禁止されていました。空は晴れていて、港では風もそれほど強くなかったので、海が荒れているのでしょう。

実際、この日の高速船第2便の運航は「海上時化に伴い検討中」となっていました。果たして、どれほど揺れるでしょうか。上甑島・里港までは50分の船旅です。

幸い船はそれほど揺れませんでした。一般的にフェリーより高速船の欠航率が高く、特に冬季は欠航が多いと考えられます。

甑島と川内・串木野の関係を考察する

2004年10月12日、九州本土の川内市・樋脇町・入来町・東郷町・祁答院町と、甑島列島の里村・上甑村・下甑村・鹿島村が合併。いわゆる平成の大合併により、新たに「薩摩川内市」が誕生しました。また、串木野市と市来町が合併し、「いちき串木野市」が出来たのは2005年10月のことです。

従来、甑島航路は、長崎市に本社を置く九州商船株式会社が運航していました。この航路を引き継ぐため、1977年に1市4ヶ村(旧串木野市及び里村・上甑村・下甑村・鹿島村)と九州商船株式会社の出資による第3セクター方式で誕生したのが、現在の甑島商船です。

全国公益法人協会によると、第3セクターとは、政府政府または地方公共団体(第一セクター)が民間企業(第二セクター)と共同出資してで行う事業組織体のこと。

こうした歴史があるため、甑島商船の本社は現在もいちき串木野市にあり、甑島も昔から串木野市との結びつきが強かったと考えられます。一方で、甑島と物理的に距離が近いのは川内市です。ここで2つの疑問が生じます。

疑問1. なぜ甑島と川内の間に航路が無かったのか

いちき串木野市議会において、2007年3月に「串木野新港と甑島を結ぶ甑島航路の存続に関する決議」が行われています。

その内容を要約すると以下の通り。

- 甑島と串木野を結ぶ航路は開設から100 年を超える

- 気象条件や地理的特性に伴う安全性、利便性等により串木野港との航路が開設

- 歴史の中で甑島島民に支持され、生活の足として定着

- 平成の大合併による市町村の再編に伴い、川内港との航路設定が模索されている

そして「甑島航路が変更されるような事態になると、島民の生活はもとより、いちき串木野市の地域経済、今後の市政運営にも極めて大きな支障と混乱を引き起こすことが危惧される」とも書かれています。

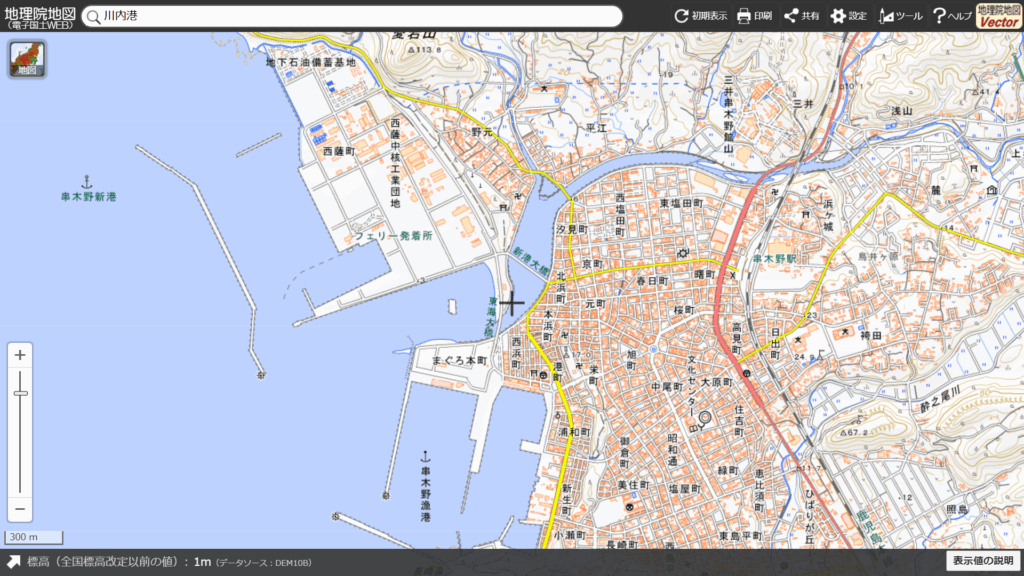

こちらは現在の川内港。鹿児島県北部を横断する九州有数の河川の一つであり、古くから南九州の産業・文化の発展に寄与してきたという川内川の河口に位置する港です。平安時代には坊ノ津(南さつま市)・博多津とともに『九州三津』のひとつとして称され、その後も水運の要衝として機能してきました。

■参考:1

1947年には地方港湾にも指定されましたが、河口付近に浅瀬が多く、船舶の大型化に対応するのが難しかったようです。本格的な港湾施設の整備は1950年代に始まりました。

串木野は古くから漁業が盛んで、現在も枕崎・阿久根港とともに鹿児島県内で有数の漁業の根拠地となっています。漁船の数の増加に伴い、串木野港が竣工したのは1937年のこと。串木野港は近代以降、漁港や遠洋漁業の拠点として整備が進み、大型まぐろ船も出入りできる港湾インフラが早期に整いました。

■参考:2

そのため、船会社・漁協・地元自治体の経済的合理性に基づき、定期航路の発着拠点は串木野に置かれ、慣習的に維持されてきたのでしょう。一方、川内港は古代には九州三津のひとつに数えられる重要な港でしたが、近代に入ると河口や浅瀬の地形条件が障害となり、浚渫や近代岸壁の整備が段階的に進められる状況でした。

疑問2. 甑島がいちき串木野市ではなく、薩摩川内市になった理由

戦前、甑島列島の里村・上甑村・下甑村・鹿島村は川内町と同じ『薩摩郡』に属していたのに対し、串木野町は『日置郡』に属していました。つまり、甑島と串木野は地理的に近いものの、行政区分が異なっていたのです。

今一度、2004年に薩摩川内市が誕生するまでの経緯は以下の通り。

- 2002年に10市町村(川内市・串木野市・樋脇町・入来町・東郷町・里村・上甑村・下甑村・鹿島村・祁答院町)によって川西薩地区任意協議会が設置される

- 任意協議会とは、まずは「一緒に合併できるか話し合いましょう」という任意の会

- その後、任意協議会は実際の合併を進めるために法的に定められた川西薩地区法定合併協議会へと発展

- この法定協議会に下甑村は入らず、9市町村でスタート

- 協議の途中で串木野市が「合併には参加しない」と決めて離脱

- 2003年7月、1市4町4村(川内市・樋脇町・入来町・東郷町・祁答院町・里村・上甑村・下甑村・鹿島村)よって川薩地区法定合併協議会が設置される

- 2004年10月12日、薩摩川内市が誕生

■参考:3

四国新聞社の記事によると、下甑村では、甑島列島内だけでの合併を主張する議員が多かったようです。一時、広域合併反対を訴える暴力団組員が街宣活動を行うこともあったため、2002年12月の選挙には、鹿児島県警の機動隊員ら計27人が同村に派遣され、投開票所の警戒などに当たったとのこと。結局、その選挙で広域合併派の町氏が当選することとなります。

しかし、串木野市は下甑村が法定協議会に参加することを反対。どうやら串木野市は、市長と市議会が揉めていたようで、意思統一された最終方針が出ず、法定協議会からの離脱を申し出ていました。そのため、串木野市は「串木野市の離脱も同時に議会へ提案してもらえなければ下甑村の加入は認めない」というスタンスだったそうです。

串木野市が揉めている一方で、国県の財政支援のある2005年3月までの合併特例法期限内に、合併を施行する必要がありました。そのため、串木野市を除き、下甑村を含んだ川薩地区法定合併協議会が新たに設立され、2004年10月に薩摩川内市誕生へと至ります。つまり、串木野港も甑島と同じ薩摩川内市に属する話は進んでいたのです。

ということで、甑島に上陸したので、ここからはバスで島を巡ります。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント