ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2023年 大神島旅行記」その2をお届けします。

★ 前回の記事は こちら ★

奇岩・ノッチと宮古ブルーの絶景

2023年2月11日の正午、沖縄・宮古島の北東部に浮かぶ大神島に上陸しました。

帰りの船が出港する16時10分まで約4時間、島を歩いて観光します。まずは島の西側を通る道から大神島の北端へ。

道沿いからは宮古ブルーの絶景が広がります。

こちらは干潮のときにだけ現れると思われる砂浜。Google Mapでは「パマサス」と書かれています。

パマサスに上陸してみました。生活音は無く、聞こえてくるのは波と風の優しい音だけです。

右側にあるため池のような場所も、海水が入っています。

こうして見ると、完全に海です。まるで海の上を歩いているかのような体験をすることが出来ます。

そして発見しました。こちらが大神島名物・ノッチです。

「波食窪」とも呼ばれる、波の浸食作用や海水の容食作用によって出来た海岸地形(奇岩)で、大神島北西部の浅瀬には、こうした岩が点在しています。

根元が細いため、いつ崩れてしまうか分かりません。今しか見られない景色と言えるでしょう。

この先は道が崩れてしまっています。

ということで、歩いて行くことが出来るのはここまで。

来た道を引き返します。

島を1周する道路は、1970年代に建設がスタートしましたが、工事中に色々とあったようで完成には至らず。現在も大神島を1周する道路はありません。

島では「自然の神が怒ったから」と言われ、ネットでもそう言われていますが、実際は大神島独特の固い地層を突破することが出来なかったようです。

■ 参考:1

雲が晴れてきました。水平線の先には池間大橋が見えています。

まだ2月ですが、日差しの下で歩いていると暑く、島内に自販機は無いので、水分は持参必須。昼食も持参したおにぎりで済ませました。

大神島を歩いて観光

13時半、島の最北部から港へ戻り、ここからは集落を散策します。

港の傍らに多くの車が放置されていました。島内には車を処分する場所が無く、島外へ持っていくにもお金がかかるため、こうした状態になっているのでしょう。ちなみに、島内に信号機はありません。

船も放置されていました。

こちらが港から島へと続くメインストリート。左側にある「おぶゆう食堂」が、島で唯一の食堂・売店・民宿を兼ねた施設です。

その向かい(メインストリートの右側)にあるのが、大神小中学校の跡地。大神島の学校は1933年5月9に狩俣尋常高等小学校大神分教場として設置され、1957年に大神小学校として独立しました。

■ 参考:2

2008年度以降は児童生徒の在籍がゼロとなり、休校の措置が取られた後、2011年に廃校。現在は校舎が解体され、跡地は更地のままとなっています。

メインストリートの入口に郵便ポストはありますが、この島に郵便局はありません。

メインストリートを5分ほど上り、海抜12mの場所にあるのが大神島離島振興コミュニティーセンターがあります。島の人々はこの建物の周辺に暮らしており、生活の拠点となっているようです。

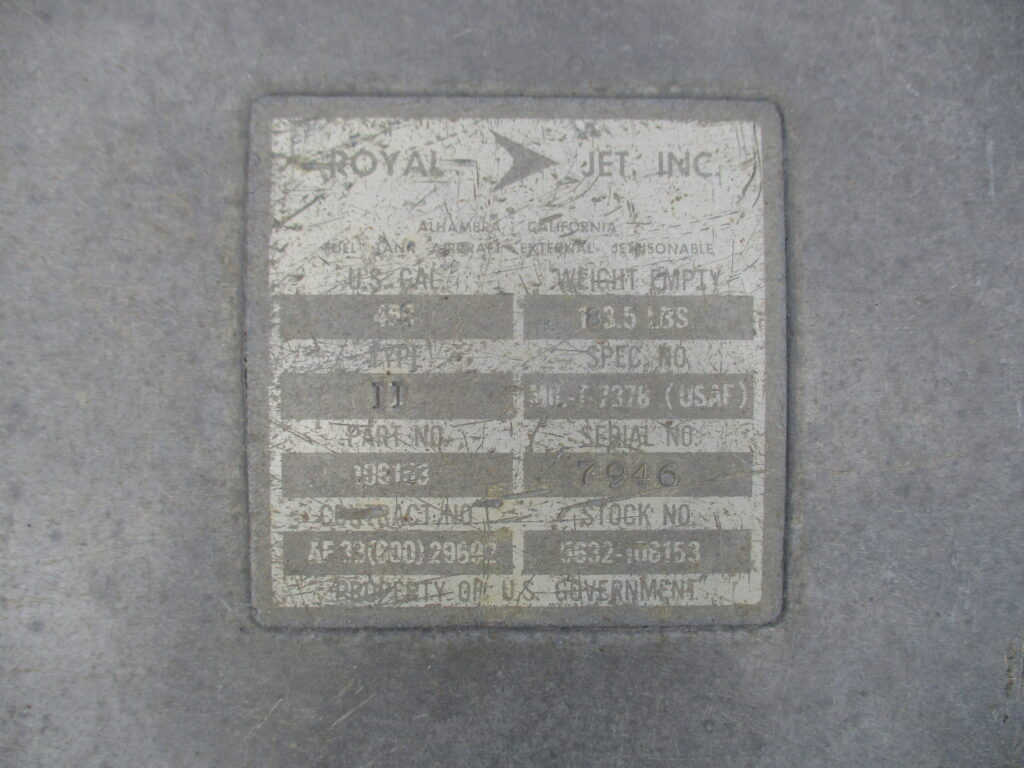

そのコミュニティセンターの横には、まるでミサイルのようなものが置かれていました。静かな島の集落にはそぐわない少々異様な光景ですが、実際には戦時中に米軍が使用していた燃料タンクとのこと。

かつて大神島では、水資源を天水や島に3か所ある井戸水に頼っていました。こちらがそのいどのひとつ。コミュニティセンターのそばにあります。

■ 参考:3

戦後、大神島では米軍の燃料タンクに水を貯め、生活用水として活用していたそうです。案内板などは設置されていないものの、今もそのタンクが残されているのは、そうした歴史を伝えるためなのかもしれません。

1980年に海底にパイプラインが通り、現在は宮古島から水道と電気が送られています。

こちらが集落の様子。現在の大神島には約20名が暮らしているとのことですが、果たしてこの島にはいつから人が住んでいるのでしょうか。

島の歴史を調べてみた

大神島に人が住み始めたのは約200年前とされています。しかし、正確なことは分かっていないようです。

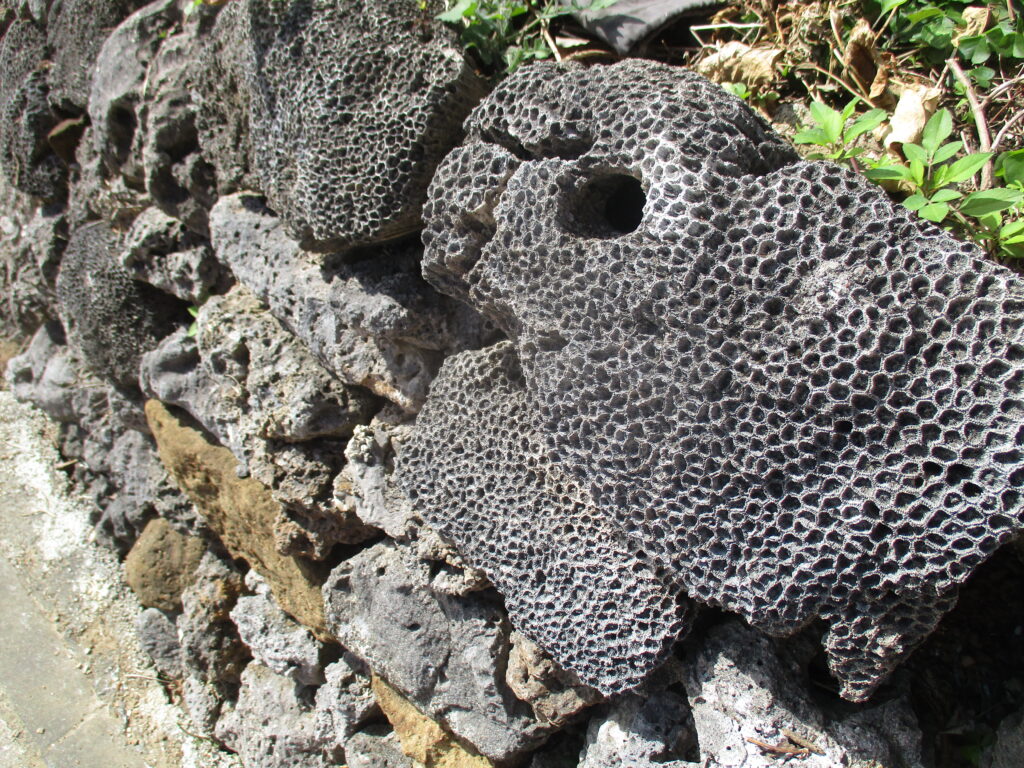

こちらは島の西側を歩いているときに見つけたサンゴの石垣。太平洋戦争中、大神島も空襲を受け、全体の60%の民家が焼失したと言われています。この石垣は戦前から残るものなのか、それとも戦後に築かれたものなのかは分かりません。

■ 参考:4(P16-P17)

この辺りはコンクリートブロックなので、戦後に建てられたと考えられます。

■ 参考

各年代に記録された大神島の戸数と人口は以下の通り。

- 1889年:戸数16戸・人ロ56人

- 1939年:戸数23戸・人口153人

- 1960年:戸数32戸(うち2戸は学校住宅)・人口270人

- 1980年代:戸数18戸・1戸あたりの人数は7人ほど(=人口約120名)

定期航路が開設されたのは1977年4月1日。それ以前はサバニが連絡船として利用されていたそうです。

宮古・八重山の島々では、かつて役人や身障者を除く15歳から50歳までのすべての男女に「人頭税」が課されていた時代がありました(1637年~1902年)。大神島では、白木綿32反と栗1石3斗を納めることで、人頭税が免除されていたそうです。この負担は、宮古島の人々に課されていた人頭税の約3割ほどと言われています。

その代わりに、大神島の人々が宮古島を訪れる際には、「アカズン」と呼ばれる桑の樹皮で染めた赤茶色の着物を身にまとっていたとのこと。そのため、島外では特別な存在として見られることも多く、当時は「人頭税を負担していない人々」への嫉妬や反感もあったかもしれません。

■ 参考:5

大神島の最高地点 遠見台へ

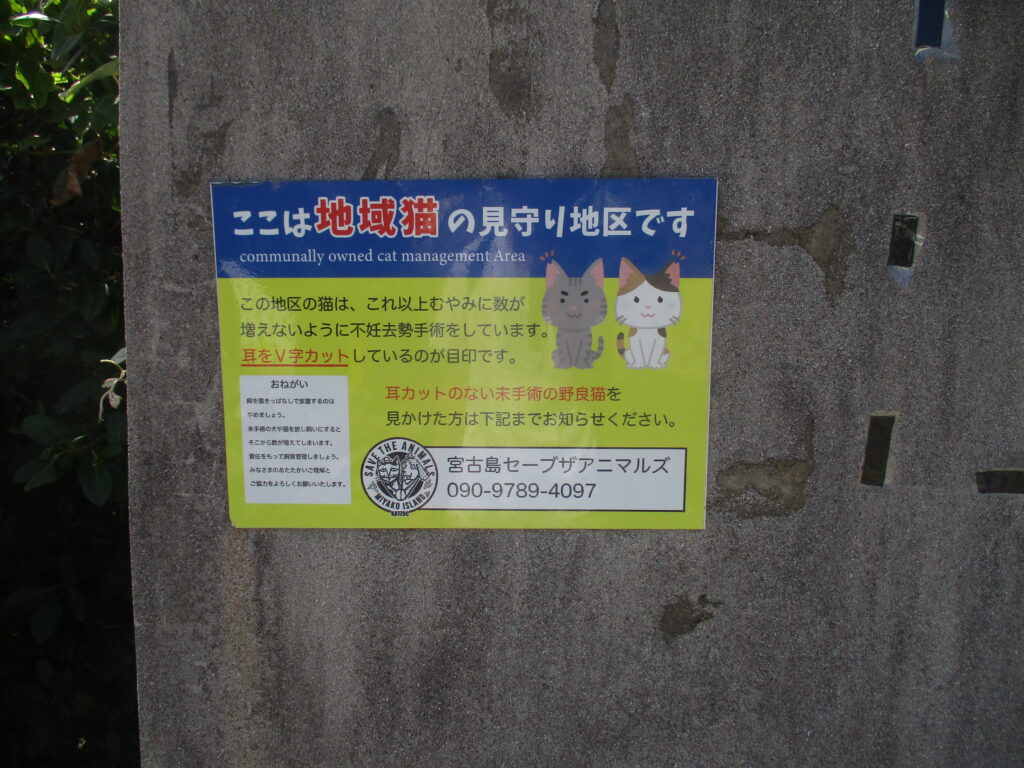

集落を抜けた先に「遠見台」の案内がありました。遠見台はノッチに並んで、大神島を代表する観光スポットのひとつです。

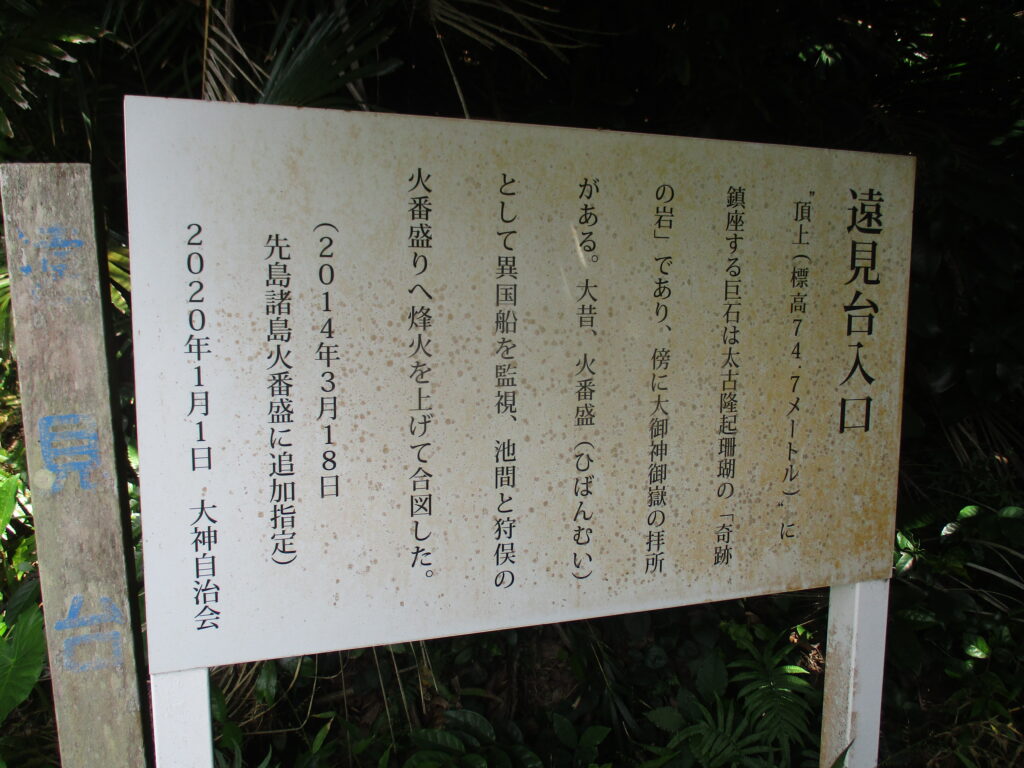

こちらの案内板によると、遠見台にある岩は「神様の岩」で、祭祀の期間は立ち入りが禁止されているとのこと。この日は何もなく見学することが出来ました。

案内板に記されていた祭祀とは「ウヤガン祭」のこと。祖神を島に迎え、豊穣を祈願する重要な儀式です。その全容は島民にさえ明かされておらず、外部の研究者による調査もこれまで拒まれてきました。さらに、大神島の歴史は住民同士の口承によって伝えられてきたため、体系的な記録が少なく、いまだ不明な点が多く残されています。

■ 参考:6

畑もありました。かつて、大神島の食生活は芋が主食で、魚やタコ・イカ・貝類などの海産物を副食としていたといいます。必要な生活用品は、宮古島で海産物を売ることで手に入れていたそうです。

カツオ漁やタコ漁などの漁業を生業としつつ、豆・野菜・苧類(からむし)などを育てる農業も行われていました。戦後に人口が増加した背景には、隣の池間島でカツオ漁が盛んになり、島の男性たちが出稼ぎに行くことで、生活が楽になったという事情もあるようです。しかし、それは一時的だったようで、暮らしに大きなゆとりはなかったと伝えられています。

■ 参考:7

現在の島民はほとんどが60代以上。収入源は年金や近親者からの送金が中心となっているようです。長年受け継がれてきたウヤガン祭も、高齢化と後継者の不在を理由に、2023年をもって終了したとされています。

階段のそばに拝所(大御神御嶽)がありました。ウヤガン祭では、ここで儀式が行われていたのかもしれません。結局、ウヤガン祭の詳細は記録されていないようなので、今後は伝説の祭祀として語り継がれるのでしょう。

遠見台の案内板から10分ほどで遠見台に到着しました。ここが大神島の最高地点で、その標高は74.4m。島の周囲に広がる海の絶景を見ることが出来ます。

途中にあった案内板によると、大昔、ここで火番盛(ひばんむい)として異国船を監視し、池間と狩俣の火番盛りへ烽火を上げて合図したとのこと。火番盛は「火を焚く丘」という意味。江戸時代、幕府の鎖国政策との関連で、琉球列島の各所に火番盛が置かれ、海上交通の警戒監視・通報の役割を果たしました。

■ 参考:8

火番盛がありながらも、17世紀(=江戸時代)に海賊のキャプテン・キッドが大神島へ上陸し、財宝を隠したという伝説があるようです。ただし詳細は不明。さらに、日本神話に登場する「天岩戸」や「高天原」と呼ばれる場所も大神島にあるようですが、その場所がどこかは誰にも分からないそうです。

■ 参考

こうした伝説的な言い伝えと、伝統的な島の祭祀が相まって、今ではパワースポットとして願い事やお祈りに訪れてくれる人が多いようです。

時刻は14時。もう少しここでのんびりしてから、港の方面へと戻ります。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント