島旅

島旅 沖縄 波照間島の歴史~日本最南端の有人島はいつから日本最南端なのか|2016 旅行記2

北緯24度に位置する日本最南端の有人島「波照間島(沖縄県)」に上陸しました。学校や駐在所、郵便局など、島にある様々な施設が日本最南端です。島の南東部「高那崎」にある日本最南端平和の碑が、島一番の観光スポットかもしれません。果たして波照間島はいつから日本最南端の有人島になったのでしょうか。今回はその歴史をまとめました。

島旅

島旅  船旅

船旅  島旅

島旅  沖縄県

沖縄県  船旅

船旅  北海道

北海道  沖縄県

沖縄県  沖縄県

沖縄県  島旅

島旅  観光アイデアノート

観光アイデアノート  東京都

東京都  島旅

島旅  島旅

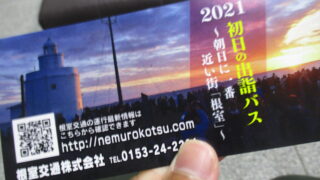

島旅  北海道

北海道  沖縄県

沖縄県  三重県

三重県  島旅

島旅  北海道

北海道  富山県

富山県  沖縄県

沖縄県