ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2023年 鹿児島・新島旅行記」その2をお届けします。

★ 前回の記事は こちら ★

新島(燃島)を歩いて観光

2023年1月8日の8時半前、鹿児島・桜島の噴火で生まれた島『新島(別名:燃島)』に上陸しました。

帰りの船の出港は10時25分。それまで約2時間、島を歩いて観光します。なお、新島にも対岸の浦之前港にも自動販売機はありません。短い滞在時間でも、飲み物は持参した方が良さそうです。

港のそばに公共のお手洗いはあります。

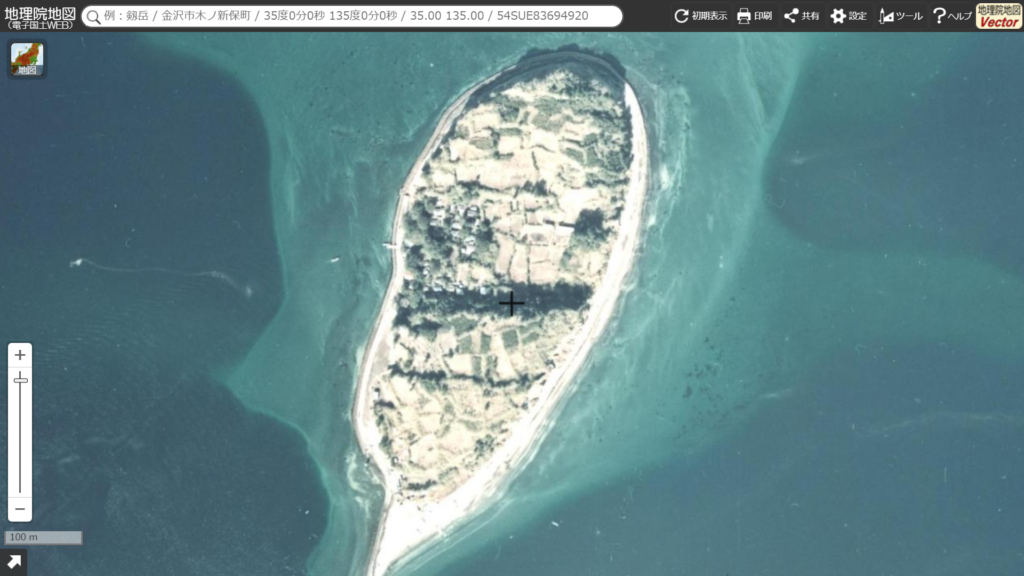

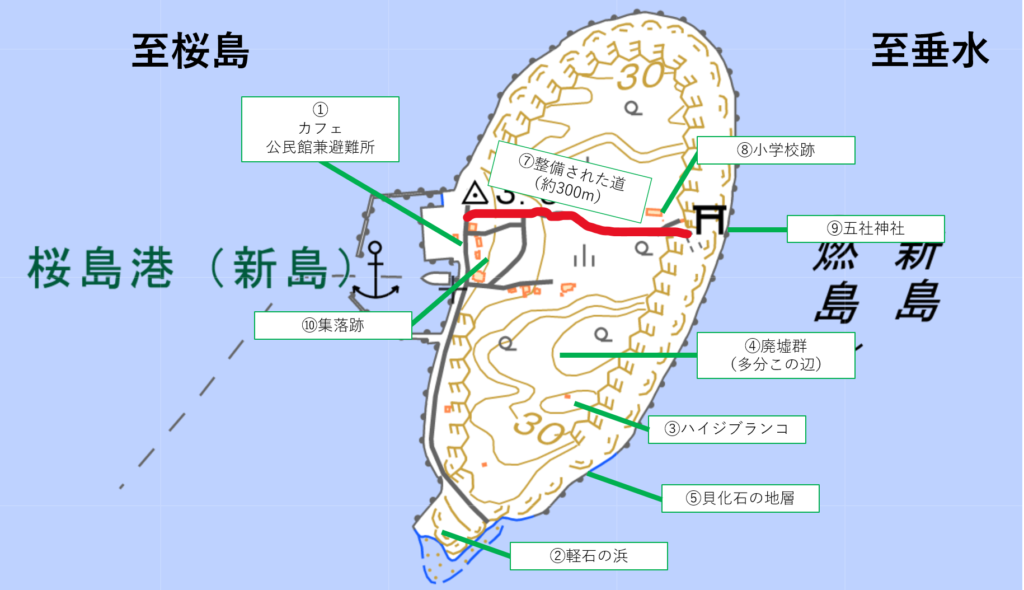

新島は周囲2.3kmの小さな島。鹿児島市の資料を見ると、島内には道が張り巡らされていますが…

実際はこんな感じ。この道はまだ歩けますが、草木に飲み込まれてしまっている道がほとんどです。Google Mapにも道はありません。

そのため、一部の整備・清掃された道を歩いて観光することとなります。島自体が小さいことに加えて、行くことの出来る範囲も広くないので、約2時間でも十分でした。

港から反対側の海辺までは約300m。5分~10分しかかかりません。対岸には大隅半島・垂水市が見えています。

新島の歴史

ということで、ここからは私が島で撮影した写真を順不同でご紹介しながら、新島の歴史をご紹介します。

桜島の噴火によって誕生した島

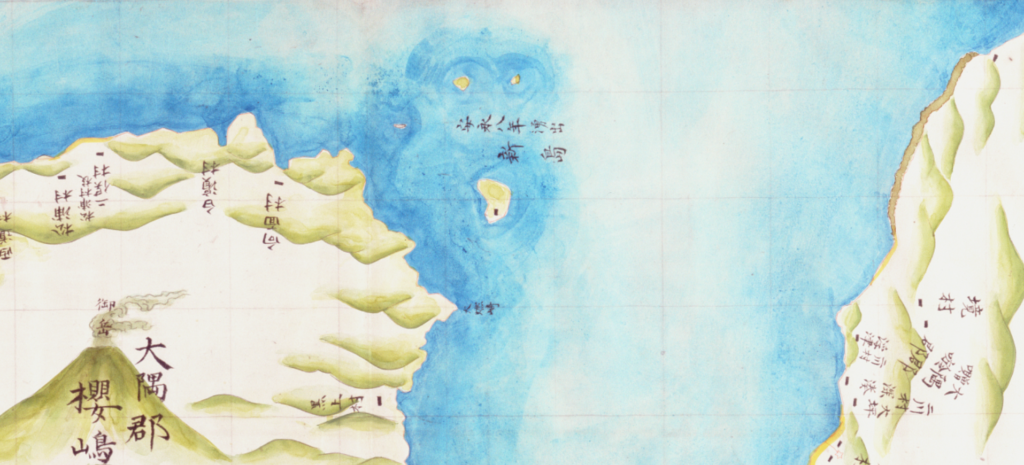

桜島の安永大噴火(1779~82年)では、海の中でマグマが噴き出すような海底噴火が何度も起こり、鹿児島湾(錦江湾)に9個の島が誕生しました。

新島は海底の隆起によって誕生した島。一見地味ですが、島の南東部に広がるこの白い地層には、縄文時代(約7千~3千年前)に海底に堆積した貝の化石が密集しているそうです。

後に海中に沈没し、あるいは合わさって4島(猪子島、中ノ島、硫黄島、新島)が残り、新島はその時に出来た最も大きな島です。

■ 参考:1

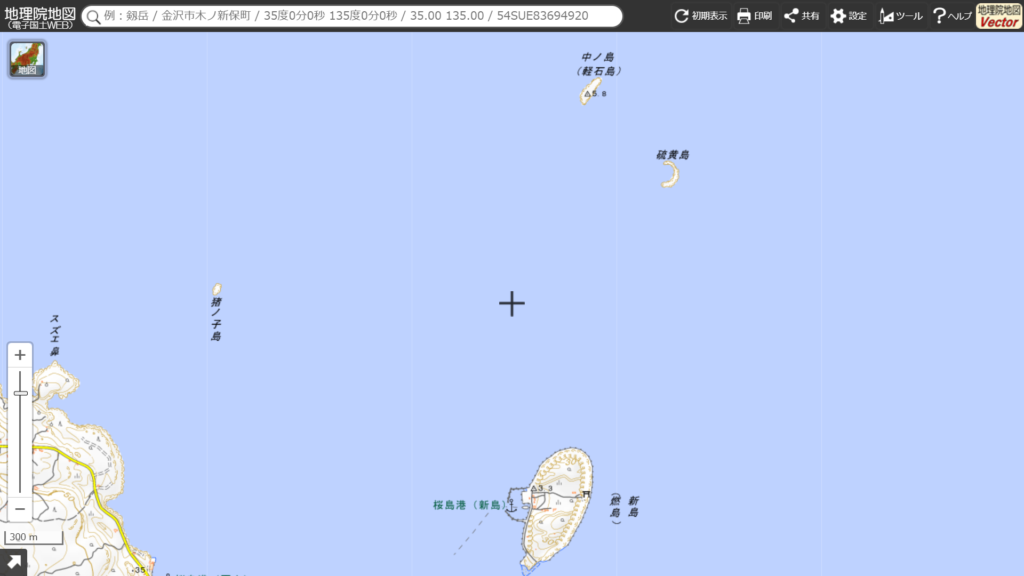

これらの島々は「安永諸島」というようですが、新島から他の島々を見ることは出来ず。国土地理院地図で確認すると、新島からは少し離れた場所に点在しています。

当初の新島は周囲約4,000m以上あったと記録されているそうです。しかし、その後は沈降や波や風による侵食で島の面積が縮小。1810年に伊能忠敬が行った測量では、島の外周が2,157mだったとされています。

■ 参考:2

その後も島の面積は縮小し続けたようです。1966年に離島振興法の適用を受けたことで、ようやく海岸に護岸工事が施されましたが、島の南西部には現在も砂浜が残されています。

いや、手に持ってみると砂ではなく、これは軽石です。これらの軽石は江戸時代の安永大噴火または大正大噴火(1914~15年)で、桜島から噴出したものと考えていいようです。

■ 参考

海底が隆起して誕生した島の一部が削られて出来た砂浜であれば、これほど黒っぽい砂の色にもならないでしょう。

これらの大きな石も軽く、簡単に持ち上げることが出来ました。新島は隆起した海底に、桜島の火山噴出物が堆積して出来た島で、海岸部以外の土壌はシラス台地となっています。

■ 参考:3

確かに、砂浜以外の場所で土を触ってみると、まるで火山灰のような見た目です。ちなみに、鹿児島県本土面積の約6割を覆うシラスは桜島噴火によるものではありません。

まずは約2万9千年前、現在の錦江湾の奥部にあたる位置で巨大噴火が発生し、姶良カルデラが形成されました。それからおよそ3千年後、姶良カルデラの南端から始まった新たな噴火活動で桜島が誕生。その桜島の噴火によって、誕生したのが新島です。

新島に人が住み始める

そんな新島に人が暮らし始めたのは1800年のこと。桜島から24名が移住したそうです。

漁業だけでなく、井戸から水が得られて土地も比較的平坦なため、農業も行われていたことでしょう。

実際、1974年~1978年の新島の航空写真を見ると、島の大部分が畑のようになっている様子が伺えます。1900には学校(桜洲小学校の分教場)も創立しました。

1951年の新島には約250名が暮らしていましたが、高度経済成長に伴い人口が流出。1972年に小学校は廃校。恐らくこの空き地が、小学校の跡地でしょう。2020年まで建物が残っていたようですが、現在は老朽化により解体されています。

その後も人口減少・高齢化が進み、2005年には島民が5人となりました。

こちらは水道局施設。1979年からは海底配水により安定供給が図られており、無人島だった間も水道は通っていたようです。

こちらは港にある桜峰校区公民館新島分館。公民館兼避難所となっている施設です。建物には『平成10年度(1998年度) 特定離島ふるさとおこし推進事業 「離島住民生活センター整備」』という看板があり、1998年の新島には住民がいたことが伺えます。

「桜島町」の柱も発見しました。桜島町は2004年11月に鹿児島市へ吸収合併され、現在は存在していません。

一時期は250名もの人が暮らしていたということで、現在も廃墟が多く残っています。

島の約9割が所有者の特定が難しい土地で、こうした廃墟を整備するには法的・制度的なハードルが高いようです。

そして2013年8月、ついに全島民が島外へ移住し、新島は無人島となりました。ただ、無人島となった後も、行政連絡船の運航は続けられており、さらに水道や電気といったインフラも通っていたようです。

人口2人!無人島から有人島へ

この日もボランティアの方が道路の清掃を行っていました。無人島となった1年後から、元島民の佐々木和子さん(妹)・東ひろ子(姉)さん姉妹の方が、「ふるさと再生プロジェクトの会」として島の清掃をスタート。次第に支援の輪が広がり、2018年にNPO法人となりました。

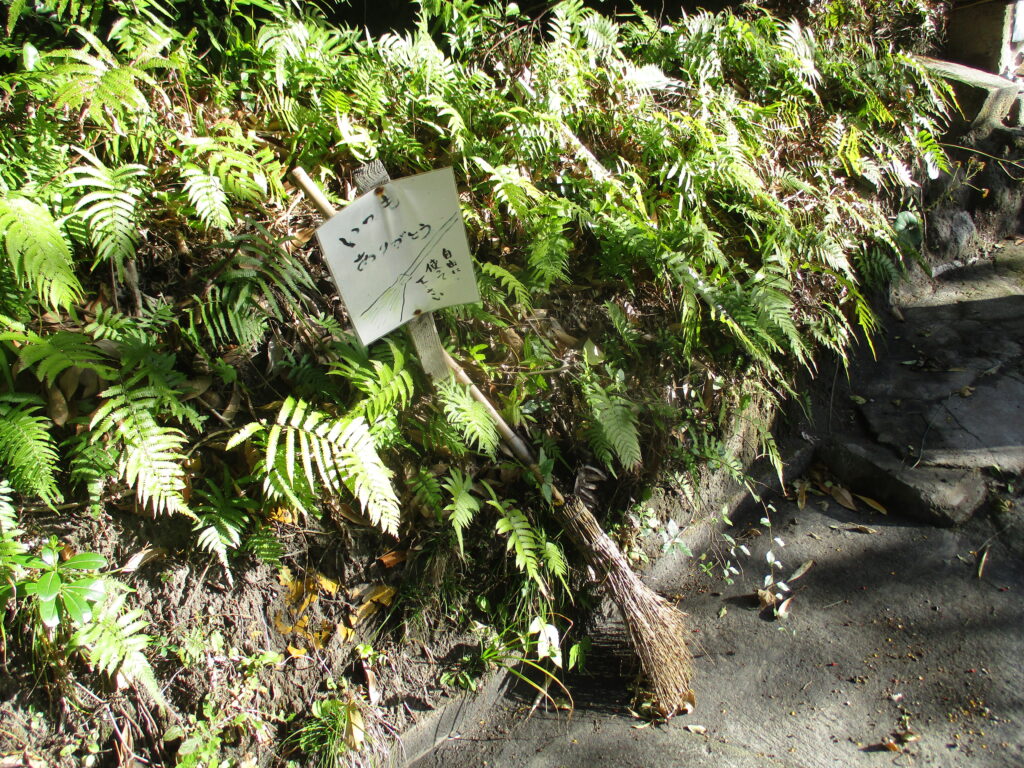

道沿いの「自由に使って下さい」と書かれた看板のそばには、ほうきが置かれていました。観光客も気軽に島の清掃に携わることが出来るようです。

■ 参考

新島の観光スポット・通称「ハイジブランコ」とそこまでの道も、ボランティアの方々によって整備されました。

■ 参考:4

恐らくここが島の最高地点(標高43m)ということで、正面に桜島の美しい景色を見ることが出来ます。

港の正面からまっすぐ伸びる道も綺麗に整備されており、この道を歩いた先にあるのが五社神社。五社神社は1800年代に人々が新島へ移り住んでから、桜島・月読神社の分社として建立された神社です。

綺麗な看板もあります。月読命を主祭神に五柱の神様が合祀されているとのこと。そして、看板の左下にある「佐々木直行」さんと、無人化した新島で清掃を開始した元島民の奥様・佐々木和子さんのご夫婦が、2019年7月に新島へ移住。新島は人口2人の有人島となりました。

神社も荒廃していたようですが、ふるさと再生プロジェクトの会が中心となって2017年に再建。佐々木和子さんも、この神社を守りたいという想いから、住んでいた北九州から島へ通うようになったそうです。

■ 参考:佐々木さんご夫婦のインタビュー記事

お守りも充実していて、御朱印もあります。

港のそばにある「ニューアイランド」が佐々木さんご夫婦の営むカフェ。ちょうど私が訪れた日の1週間前(2023年1月1日)にオープンしたようです。カフェは事前予約制だったので利用出来ず。「新島散策ガイド ニューアイランド佐々木」というホームページ?に載っている携帯に電話をすると、予約が出来ると思われます。

カフェやガイド以外にも海上タクシーやクルージング、釣り、民泊のサービスも行っているようです。

半日あれば鹿児島市内からも上陸&観光可能

ということで、新島の観光はここまで。10時25分発の船で桜島へ戻ります。

今回写真でご紹介した場所がこちら。実際は①~⑨の順に歩きました。

■ 参考:島のマップ

さらば新島。離島地域では人口減少・高齢化が進んでいますが、無人化した後に再び有人化するというのが、これからの日本の島かもしれません。

浦之前港到着後は、来るときも利用したバス停「西浦ノ前」から、10時38分発のバスで東白浜へ。

東白浜では向かい側に止まっている10時55分発の「福祉センター行」に乗り換え。

11時10分頃に桜島港に到着しました。計画を立てれば、新島には鹿児島市街地から半日でも訪れることが出来ます。

この後の予定は特になく、桜島フェリーは24時間運航しているので、午後は桜島港周辺でゆっくりと過ごします。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント