ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「シークワーサーを狩りを体験してきた」ので、その様子をご紹介します。ただし「シークワーサー狩り」と言っても、いちご狩りのような、いわゆる観光ではありません。

日本最大のシークワーサーの産地へ

きっかけは先日、安里おじいのコーヒー農園に行った時のことです。

安里さんのコーヒー農園では、コーヒーの木の防風林としてシークワーサーの木が使われています。コーヒー農園がある沖縄本島北部・大宜味村は、日本最大のシークワーサーの産地です。

和名では「ヒラミレモン」。原産地は沖縄や台湾とされており、沖縄方言で「酢」を意味する「シー」と、「食わせる」を意味する「クヮースン」を合わせて、昔から「シークワーサー」と呼ばれています。

がんや認知症に抑制効果があるとされるノビレチンが豊富に含まれているシークワーサー。果実を摘み取る動作も長寿の秘訣であることが分かっており、大宜味村は「長寿の里」と言われています。

■ 参考:1

同じミカン科ミカン属で、見た目も似ている「すだち」と「かぼす」よりも、シークワーサーはサイズが小さめです。年3回の収穫があり、時期によってその用途が異なります。

1回目は8月下旬から9月。酸味が強いため、果汁を絞って刺し身や焼き魚、ドレッシング等に使用されます。

2回目の収穫は10月~12月中旬。シークワーサーといえば緑色の果実がイメージされがちですが、この時期の果実はみかんなどと同じオレンジ色。熟した果実を絞った果汁は原液のジュースとして出回り、スイーツの材料としても活用されています。

3回目の収穫は12月中旬~2月。完熟し糖度が高く、生食用として市場に出回ります。しかし、沖縄県外のスーパーなどにシークワーサーの果実が並ぶことはありません。

大宜味村でシークワーサー狩りを体験

コーヒー農園に実る果実を2、3個いただいて帰ろうとすると、安里おじいに「もっともっと!」と言われました。

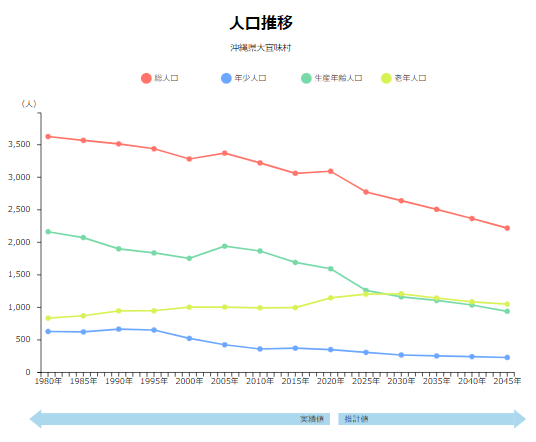

安里さんの本業はコーヒー。コーヒーの収穫量が増えてきて、シークワーサーの収穫まで手が回っていません。安里おじいの場合は本業が忙しいという理由ですが、大宜味村全体としても、人口減少・高齢化により、放置されるシークワーサーの木が増えているそうです。

■ 参考:沖縄の人口減少・高齢化について

シークワーサーをはじめとした柑橘系の木は、毎年果実を収穫しないと木が疲れてしまい、枯れるのが早くなると言われています。

また、鳥たちは器用なので、枝先に付いたシークワーサーの果実の中身だけを食べるそうです。その結果、枝先には果実の皮だけが残り、その枝には次の年に果実が付かなくなってしまいます。

今回は食べたり販売したりすることが目的ではなく、木を守るための収穫。少しでも多くの果実を収穫してほしいとのことでした。

ということで、別の日にまた安里コーヒー農園を訪れて、男3人でシークワーサーの大収穫。1時間少々でこの収穫量。数えてませんが、500個以上はあります。全て収穫することは出来ませんでしたが、持ち帰るのにも重いのでこれが限界です。

日本一のシークワーサー産地・大宜味村。収穫する人がいないまま、果実が熟してしまい困ってるというので、大収穫してきました。

— Jovislander@沖縄在住の国内旅行マニア (@jovislander) December 20, 2020

が…私は貰ってくれる人がいなくて困ってます。

個数を連絡いただいたら、ゆうパック着払いでお送りします。料金はお任せします!頂いたお金は農家さんに寄付します。 pic.twitter.com/AXZbyzFpkC

木を生かすための収穫ですが、捨ててしまう前にとりあえずツイートして配ることにしました。本当は売れたらいいのですが、なかなか売り先もありません。さらに、沖縄から県外へ送ると、送料が高くなってしまうというのが今後の課題です。

結局、今回のツイートでも、収穫したシークワーサーを全て捌くことは出来ませんでした。送料だけでいいと言っても、貰ってくれる人がいないのです。

美味しくて栄養価も高いシークワーサー。たわわに実っていても放置され枯れてしまう。ただ、収穫する人もいない、収穫しても売り先がなく捨ててしまう… 果たして、沖縄を代表する特産品は今後どのようになっていくのでしょうか。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント