ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は2016年「トカラ列島旅行記」その4をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

トカラ列島の秘境!小宝島上陸

2020年12月、宝島からフェリーとしまに乗船し、朝7時に小宝島へ上陸しました。

十島村のホームページによると、島の1周は約4km。ゆっくり歩いても1時間程度で周ることが出来る小さな島に、翌日の船が来るまで滞在します。

全ての島で野宿の予定でしたが、幸いここまでは天気が良く、悪石島と宝島では野宿も回避。辛いのは、島を歩き回って溜まった筋肉痛だけです。

どこで野宿をしていいかを確認するため、まず向かったのは十島村役場の出張所。ちょうど船の入出港作業から戻ってきた職員の方に「野宿をしたい」と伝えると、一緒に野宿に良さそうな場所を探してくれるとのこと。さっそく普通の旅行ではあまり起こらない展開です(笑)

1周約4km 島を歩いて観光する

島の案内をしていただきながら、職員の方の車で島を1周。結局、野宿の場所は「どこでもいい」となり、やって来たのはとある家の前。職員の方は「おっちゃんが島を案内してくれるからここで待ってて」と言って、どこかへ行ってしまいました。

しばらくすると、その家からおじちゃん(上の写真に写っている方)が出てきて、無料ガイドツアーが始まりました。

安産に縁起のいい島

「こだから」という島の名前だけでなく、島の形が「妊婦さんが横になっている姿に見える」ことから、小宝島は安産に縁起がいい島と言われているそうです。

こちらは「横になった妊婦さん」の、顔から胸までの部分。確かにそう言われると、そうとしか見えなくなってきます。日本全国に安産祈願のパワースポットはありますが、小宝島は日本で最もアクセス難易度が高い場所と言えるでしょう。

ハブ生息の北限

メインの道路から外れた場所は、手つかずの自然が残されている一方で、ハブが出る可能性もあります。地元の方に案内をしていただけるのは安心です。

悪石島と小宝島の間には、動物の分布境界を示す渡瀬線が提唱されており、小宝島はハブ生息の北限とされています。こちらの写真は小宝島の道路に潰れていたヘビ。もしかしたら準絶滅危惧種の「トカラハブ」かもしれません。

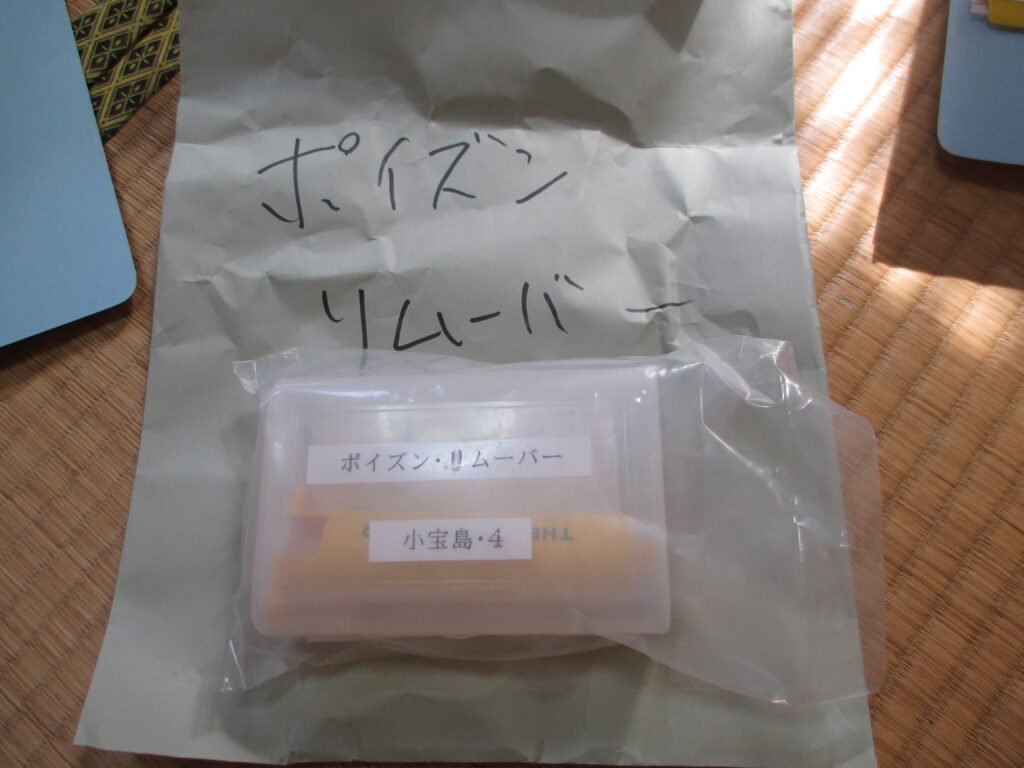

出張所の職員の方からも「ポイズンリムーバー」なるものを渡されていました。ハブに噛まれた際、まずがこのキットを使い、自分で毒を抜かなければなりません。

気候的にも温帯と亜熱帯の境界で、12月でも歩いていると日差しが眩しく、蒸し暑かったです。道端にはパパイヤが自生していました。

島にはサンゴから出来た「琉球石灰岩」の奇岩が立ち並びます。

今回私を案内してくれたおじちゃんが、世界中巡った旅人を案内した際、その旅人は小宝島に広がる岩の景色を「グランドキャニオンのようだ」と話していたそうです。

私はグランドキャニオンを見たことはありませんが、小宝島に立ち並ぶ奇岩の迫力は写真では伝わりません。

人口約70人 島暮らしの様子

地球を感じられる、ワイルドな景観が広がる一方で、島には静かでゆったりとした時間が流れています。

こちらはヘリポート。緊急時のみ利用されているもので、通常小宝島に上陸するための手段はフェリーとしまだけです。

岩陰に木造の船が置かれていました。こちらは、沖に停泊した船から島まで物資を運ぶために使われていた「艀(はしけ)」。1990年まで大きな定期船が接岸出来る港がなかった小宝島では、定期航路としては日本国内で最後まで、艀による乗下船作業が行われていました。

草っ原に置かれたこちらの船が日本最後の艀。波の影響を受けて転覆する可能性もあるため、非常に危険な上陸・乗船作業だったようです。

小宝島には小中学校もあります。人口70名程度の島にも関わらず、12名の生徒が通っているようで(2021年現在)。学校生活の様子はブログでも見ることが出来ます。

生徒数の減少で1979年に一度廃校になりましたが、1988年にお隣の宝島小中学校の分校として再開。2016年に小宝島小中学校として再開された学校です。

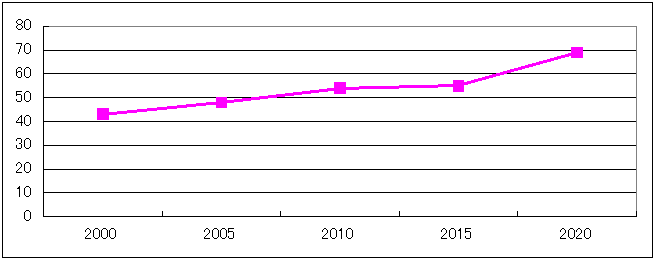

離島で学校が再開されるというのは、このご時世ではめったに聞かないことです。小宝島の人口を見ると、確かにここ20年間、人口は増加傾向が続いています。

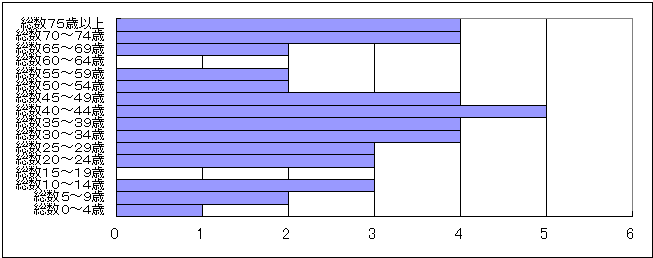

人口ピラミッドはこんな感じ。都会の子供が島に1年間移住して暮らす「山村留学制度」と移住者増加により、小宝島では小中学生が増えたようです。

集落にある公園の遊具も、綺麗に整備されています。

白い建物が発電所、水色の建物が淡水化施設。小宝島では海水を脱塩して水道水として活用しているので、この施設が故障しない限り、水不足の心配は無いそうです。

コインランドリー小宝。日本で最も行くのが難しいコインランドリーかもしれません。

お昼はおじちゃんの家でごちそうになりました。商店や飲食店は無いので、小宝島で宿に泊まる場合は1泊3食付きが基本です。

ちなみに自動販売機はあります。この時はちょうど入れ替えだったのか、からの自販機が港に置かれていました。

地図に載っていない神社

午前中だけで島を何周したか分かりませんが、午後もまた島を歩きます。

おじちゃんに案内されたのは茂みの中。この先に何があるかも分からないので、ひとりでは絶対に足を踏み入れることはないでしょう。

茂みを歩いた先にあったのは小さな鳥居。

別の場所にも鳥居がありました。どうやら神社のようですが、鳥居があるだけで建物はありません。

石碑などもいくつか点在して置かれています。何のために置かれているかなども解説していただきましたが、詳しい内容は忘れてしまいました。

沖縄の御嶽と同じようなものでしょうか。これらの鳥居や神社、祠の情報はネットを調べても出てこず、島のマップにも書かれていません。

こちらの「小宝神社」だけは、十島村のホームページで紹介されていました。どうやら森の中にある神社たちは、1971年にここへ合祀されたようです。

島の最高峰 竹ン山を登る

続いては竹ン山を登ります。

ここにも「ハブに注意」の看板がありました。どこにハブがいるか分からないので、役場出張所で借りたポイズンリムーバーは常に携帯して歩いています。

草木をかき分けながら、小宝島最高峰・竹ン山(標高102m)の山頂に到着しました。

目の前に浮かんでいるのは「小島」と呼ばれる無人島です。

島の周囲が岩に囲まれているので、上陸することは難しいでしょう。小宝島と小島の間の潮の流れも早そうです。

天然温泉で外国人観光客と出会う

1周4kmの小宝島を1日中歩いて17時になりました。

太陽は宝島の向こうに沈むようです。結局この日は野宿ではなく、1日島を案内してくれたおじちゃんの家に泊まらせていただくことになりました。

おじちゃんの家へ戻る前にやって来たのは湯泊温泉。小宝島にある天然温泉です。脱衣所などはありません。お湯は熱々なので、備え付けの水を使って、自分で湯加減を調節してから入ります。

こちらは水たまりかと思ったら、ぷくぷくと沸きたっており、源泉が湧出しているスポットのようです。

自分が入るときは「いる」にして、出るときには「いない」にします。そしてこの時、看板は「いない」になっていましたが、「Wooo!」「Hooo!」など、陽気な声が聞こえてきました。

しばらく待っていると、出てきたのは外国人5人組。彼らはヨットでオーストラリアから北上し、地球を縦に1周している方々でした。

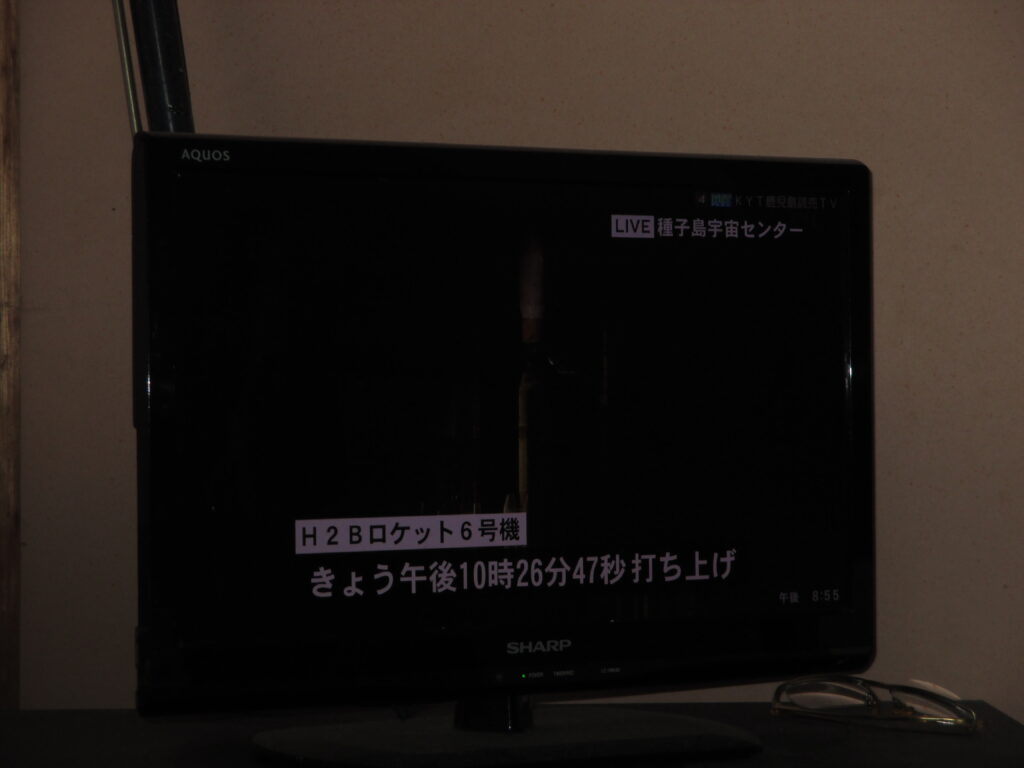

湯泊温泉からおじちゃんの家に移動。夕食をいただきながら何気なく見ていたテレビで、『今晩種子島でロケットの打ち上げがある』というニュースが流れました。

小宝島からも種子島のロケットが見えるということで、ロケット打ち上げの時間に合わせて外へ。せっかくなので、ヨットの彼らにも声をかけると大喜び。ヨットの船内も案内してくれました。

こちらが船内の様子。しばし、彼らお手製の果実酒を飲みながら旅話。どんなに船内が綺麗でも、所詮はヨットなので揺れやすく、嵐の時は大変なことになるそうです。

そして、ロケット打ち上げの時間になると、種子島方面から小さな火球が宙へ昇っていく様子を見ることが出来ました。動画を見ると分かりますが、このときのノリはまさに外国人のそれです(笑)

小宝島の海が美しかった

翌朝、港には彼らのヨットがまだ停泊していました。

初日に借りたポイズンリムーバーを返すため出張所へ行くと、職員の方は電話中。「えっ、知らない外国の船が止まってる !?」。きっと、いや絶対、彼らの船のことでしょう。

港へやってきました。壁画の横に置かれたコンテナが、船の待合室になっています。小宝島上陸直後は、ここで野宿をすることも検討しました。

ぽつんと置かれたコンテナ。『〒』が書かれているので、郵便用のコンテナでしょうか。そして背後に広がる港の海は、まるで絵の具のような水色。他では見られないような海の青さです。

写真ではうまく伝わりません。沖縄の海の色とも違います。学校のプールの水は水色に見えますが、それに近いかもしれません。

道に落ちていた一輪のハイビスカスを浮かべてみると、海の水色が際立ちます。

この写真を撮るのに特別なことはしていません。

ハイビスカスを海に落として、海に浮かぶ花を撮っただけです。

その美しい港にフェリーとしまがやって来ました。トカラ列島の旅がもうすぐ終わります。途中宝島を経由し、奄美大島までは約4時間の船旅です。

さらば小宝島、そしてトカラ列島。情報がほとんどなく、宿の予約も出来ず、「行けば何とかなる」で来てしまいましたが、各島でいい経験をすることが出来ました。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント