ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2023年 日帰りで行く勝沼ぶどう郷の旅」後編をお届けします。

★ 前回の記事は こちら ★

勝沼ぶどう郷駅からぶどうの丘へ

2023年12月23日、日本一天気がいいかもしれない地域、甲府盆地の東に位置する勝沼にやって来ました。

まずは、勝沼ぶどう郷駅から歩いて20分ほどの場所にある勝沼ぶどうの丘へ。一面に広がるぶどう畑の小高い丘の上にあり、「ぶどうとワインと花の町・甲州市」のシンボルともいえるスポットです。1975年にオープンした甲州市の直営による観光事業の複合施設で、コロナ前は年間30万人以上が訪れていました。

■ 参考:1

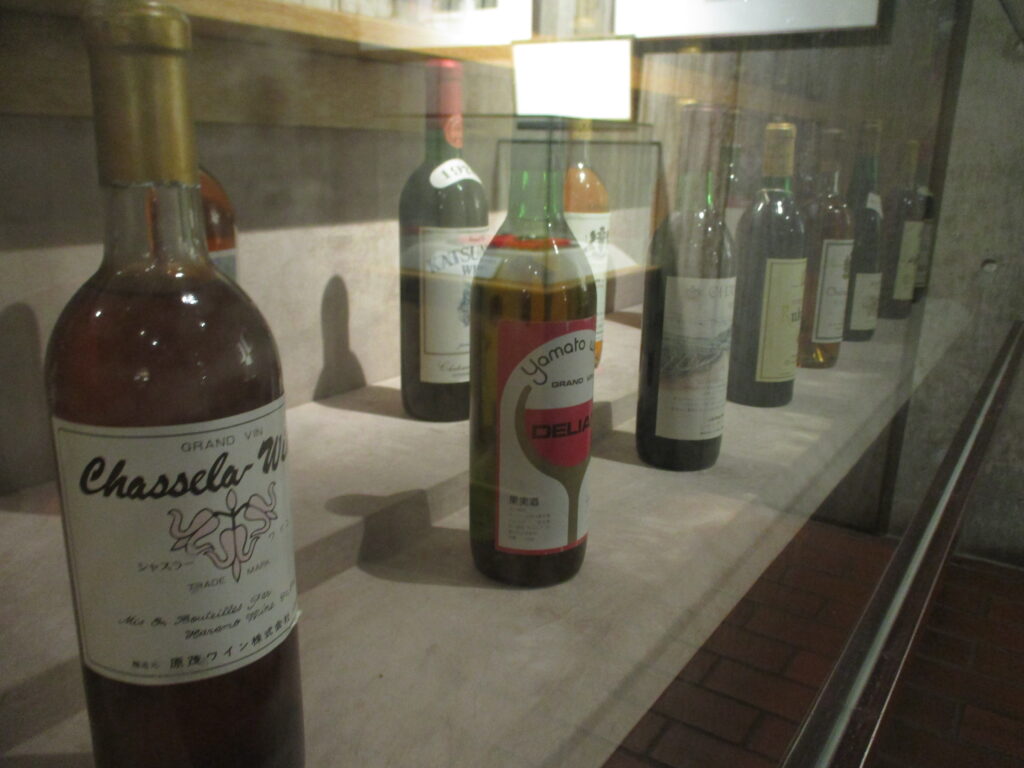

「ぶどうの丘」という名前の施設ですが、メインはワイン。甲州市推奨の100銘柄以上・総貯蔵数約2万本のワインを一堂に揃えたワインカーヴ(地下ワイン貯蔵庫)で、試飲をしながらワインを選ぶことが出来ます。

しかし、まず目に入ったのは干し柿。「枯露柿(ころがき)」と呼ばれ、甲州市では武田信玄の時代から保存食として生産されていたそうです。

■ 参考:2

江戸時代には、甲州の特産物として、りんご・かき・ざくろ・くり・ぶどう・なし・ぎんなん・ももの8種が「甲斐の八珍果」として全国に知られていたとされています。

勝沼におけるワイン醸造と葡萄酒文化形成の歴史

古くからぶどう栽培が盛んだった勝沼で、ワインの醸造が始まったのは明治時代のこと。

明治政府は、文明開化の流れの中で殖産興業を積極的に推進。甲州ぶどうの本場である勝沼でも、ワイン産業を興そうとする気運が次第に高まっていきます。そうしたなか、山梨県令(県知事)であった藤村紫朗の強い勧めを受け、1877年8月、日本で初めて法人によるワイン醸造会社「大日本山梨葡萄酒会社」が祝村下岩崎(現在の勝沼)に設立されました。

■ 参考:余市とワインの歴史

本格的なワイン造りを目指した同社は、若干25歳の高野正誠と19歳の土屋龍憲の2人を本場・フランスへ派遣。1877年10月10日、2人はフランスの船・タイナス号に乗って横浜港を出発し、約45日の航海を経てマルセイユに上陸しました。渡航前に東京で購入した木版の仏和辞典だけを頼りに、そこから陸路でパリへと向かいます。

■ 参考:明治時代の海外渡航について

パリではまず1か月ほどフランス語を学び、その後、シャンパーニュ地方トロワ市にある苗木商シャルル・バルテ氏の農園でぶどうの栽培法を習得。さらにトロワ郊外のモーダー村では、ピエール・ジュポン氏の農園にて、栽培と醸造の実地研修も行っています。その後ブルゴーニュ地方を巡り、日本を出国してから1年半後の1879年5月8日、無事横浜に帰国しました。

2人がフランスで学んだワイン醸造の技術は、勝沼へと伝えられます。明治中期には、勝沼のぶどう生産農家たちが組合を組織し、自らワイン醸造に乗り出しました。以降、試行錯誤を重ねながらも、ワインの醸造と普及に情熱を注いだ人々の尽力によって、この地域ではやがて「葡萄酒」の文化が形成されていくこととなります。

組合員の間では、冠婚葬祭はもちろん、日常生活の中でもワインを飲む「葡萄酒愛飲運動」がスタート。ワインは次第に農家の暮らしに深く根づき、身近な飲み物として受け入れられていったそうです。その様子は、太宰治の小説『新樹の言葉』にも描かれており、地域におけるワインの浸透ぶりや、飾らない楽しみ方が表現されています。

1870代後半からは、甲州種のぶどうに加えて、様々な外来品種も導入され、栽培の試みが行われるようになります。しかし、それらの品種は在来のものと比べて酸味が少なく、また日持ちしないため、生食用として出荷するには課題が多く、普及には至りませんでした。当時のぶどうの運搬は、甲州街道を馬の背に乗せて数日かけて江戸へ運ぶのが一般的だったそうです。

ワインの生産も拡大し、広く外の市場を目指す動きが強まっていきましたが、当時は、醸造に使用する器具や仕込み用の樽も十分に整っておらず、施設面でも不十分な状況が続いていました。さらに、国内ではワイン専用のボトルや樽がまだ生産されておらず、東京や横浜で入手した空瓶を洗浄・再利用するほかなく、安定した供給体制の構築は難しかったようです。

そうした中、フランス留学経験を持つ土屋龍憲と宮崎光太郎は、1889年に東京でワイン専門の販売所「甲斐産商店」を開設し、積極的な宣伝活動を展開しました。しかしながら、販路の拡大は思うように進まず、販売面でも苦戦を強いられます。ワインの場合は重量もかさみ、ぶどうよりも輸送の負担がさらに大きくなりました。

鉄道開通がもたらした変化

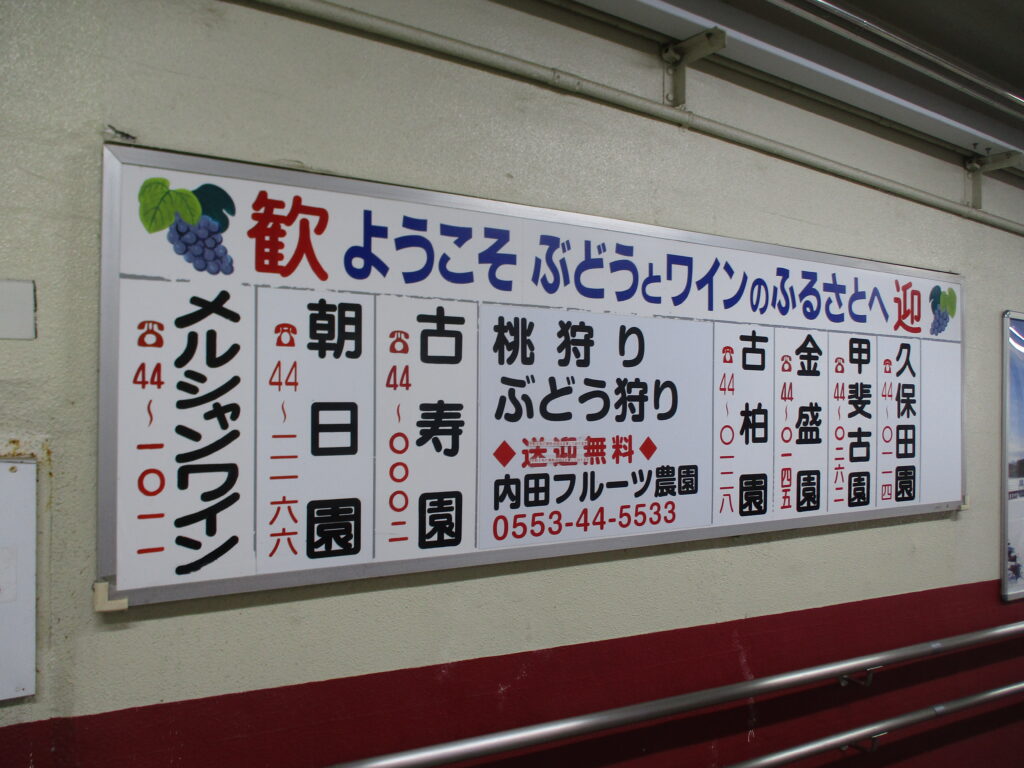

ぶどうの丘には40分ほど滞在。ワインの見学・試飲を楽しんだ後、勝沼ぶどう郷駅に戻ってきました。

こちらは駅前にあるEF6418形の電気機関車。1966年に製造されて以降、中央本線をはじめ、南武線や青梅線、篠ノ井線などで主に貨物輸送に従事した機関車です。2005年3月に現役を退いた後は、鉄道が勝沼地域の発展に大きく寄与した歴史を伝える象徴(モニュメント)として保存展示されています。所有者は甲州市です。

さらに、駅の近くには廃線を利用した「大日影トンネル遊歩道」もあります。1903年に開通した中央本線のトンネルで、1997年の新トンネル開通によって、その役割を終えました。ぶどうやワインの輸送に大きな影響を与え、地域の近代化に貢献した貴重な鉄道遺産を後世に伝えていくため、遊歩道として再生されたそうです。

中央本線が甲府まで延伸されたのは1903年のこと。鉄道の開通は、勝沼のぶどう産業に大きな変化をもたらしました。中央本線の整備によって、市場に向けて迅速かつ大量の出荷が可能となり、輸送時間の短縮によって様々な品種のぶどうを新鮮な状態で届けられるようになります。

■ 参考:中央本線の歴史

一方で、当初は日下部駅(現在の山梨市駅)や塩山駅、あるいは初鹿野駅(現在の甲斐大和駅)を経由しての出荷が行われており、駅までの運搬にかかる費用や労力は生産者にとって大きな負担となっていました。こうした状況を改善するため、当時の勝沼町と菱山村の住民が国や県に対して強く働きかけた結果、開業した駅が勝沼駅です。

中央本線の開通と勝沼駅の設置により、輸送距離が短縮されただけでなく、工夫された木箱の使用によって繊細な品種のぶどうも市場に出荷出来るようになり、勝沼一帯のぶどう畑は急速に拡大していきました。

また、果実市場では価格の変動が激しいことから、出荷のタイミングを調整する必要がありました。そうした背景から、生食用ぶどうの鮮度を保ちながら保存できる半地下構造の貯蔵庫が各地に整備されるようになります。これらの貯蔵施設には、鉄道トンネルの建設でも培われた優れた施工技術が活かされました。

■ 参考:鉄道の開通と地域の変化

日本ワインの代表的な産地へ

1960年頃から化学繊維の普及に伴い養蚕業が衰退。多くの農家が収益性の高いぶどうなどの果樹栽培へと転換していくこととなります。

限られた耕作地を有効に活用するため、家屋の軒先にまでぶどう棚を張り巡らせたそうです。特にぶどう・もも・すももといった果樹の生産量は増加し、一方で米や繭の生産は減少していきました。

その背景には、1958年の新笹子トンネル開通と国道20号の整備、1982年の中央自動車道全線開通など、交通インフラの発展も大きく影響しています。首都圏へのアクセスが飛躍的に向上したことで、地域は商品作物への転換を加速させ、物流と観光の両面で大きな発展を遂げました。

■ 参考:3

高度経済成長期には観光ブームが起こり、ぶどう狩りやワインを楽しむ観光農園が各地で誕生します。こうした観光農業の盛り上がりも、ぶどう文化の発展に一役買いました。ぶどう狩りのシーズンは8月上旬から10月上旬ごろまで。近年では40種以上のぶどうを栽培する農園もあり、市場に出回らない希少品種を現地で味わえるのも魅力です。

■ 参考:4

農家たちの手で始まった「ぶどう酒」を楽しむ文化はやがて組織化され、本格的なワイン醸造へと発展。現在では、峡東地域(甲州市・笛吹市・山梨市など)は日本一のワイナリー集積地として知られ、日本ワインの約3割を生産する代表的な産地となっています。

■ 参考:5

特に、甲州ぶどうを原料とする「甲州ワイン」は近年その品質が大きく向上。2013年には、「山梨」が国の地理的表示(GI)により、日本で初めてワイン産地として指定を受けました。国際的にもその品質と伝統が認められ、地域ブランドとしての地位を確立しています。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント