ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2024年 鹿児島県の離島を巡る旅」その3をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

鹿児島県最北端・獅子島上陸

2024年3月10日の14時半前、鹿児島県最北端の地・獅子島(鹿児島県長島町)に上陸しました。

港のそばには、高さ3.5メートル・全長6.6メートルのクビナガリュウと、直径約1.2メートルのアンモナイトの巨大なブロンズ像が設置されていました。クビナガリュウの像は、発見された化石をもとに実物大を想定して制作されたそうです。

獅子島は日本でも有数の化石産地として知られています。ただし、化石の採掘・採取は禁止。観察中にアンモナイトなどの貴重な化石を発見した場合は持ち帰らず、役場などに連絡する必要があります。

獅子島に上陸し、まず私が探したのは『この島が鹿児島県である』ということが分かるもの。やって来たのは獅子島郵便局です。

郵便局の外には「鹿児島県収納代理郵便官署」と掲示されていました。獅子島の西側は天草下島、北側は天草上島、東側は芦北町・津奈木町・水俣市と、3方を熊本県に囲まれていますが、この島は鹿児島県です。

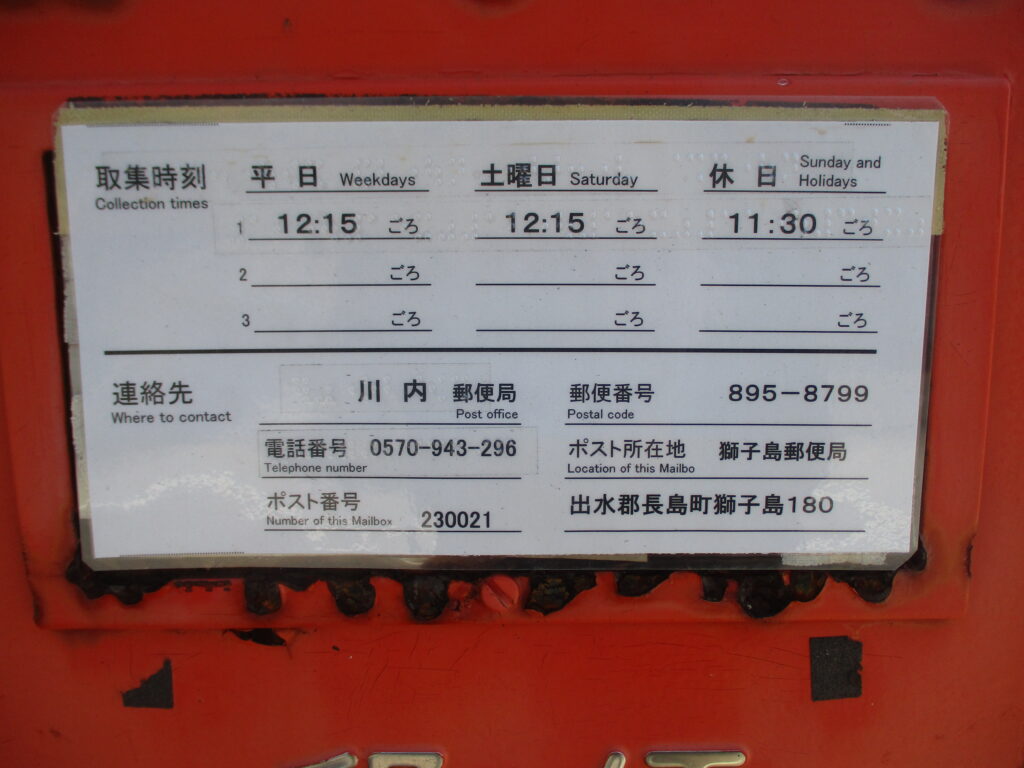

ポストを管理しているのも、鹿児島県の川内郵便局となっています。

獅子島の周囲は約36.5km。GoogleMapを見ると、島を歩いて1周することも出来そうですが、今回はその時間がなく、2時間ほどの滞在です。

なお、上陸した片側(かたそば)港には戻らず、島のもうひとつの港である幣串(へいぐし)港から16時30分発の獅子島汽船「水俣行き」に乗船します。片側港から幣串港までの距離は約4kmです。

なお、片側港からは同じ長島町で、鹿児島本土と橋で繋がっている諸浦港へ行くことも出来ますが、諸浦港から出ているのは長島町の巡回バスのみ。鹿児島本土までの移動手段がないので、一度水俣(熊本県)へ出た方が便利なのです。

諸浦港までは、私が中田港から獅子島まで乗船した天長フェリーの他、山坂汽船フェリーという船会社も運航しています。しかし、船会社のホームページ等が無いので詳細は不明。どうやら不定期運航となっているようです。

島を歩いて観光する

獅子島の一部は雲仙天草国立公園に含まれています。ここからは、片側港から幣串港まで歩いて観光した様子とともに、島についてご紹介します。

紅甘夏の栽培が盛ん

獅子島を歩いていて印象に残ったのは柑橘類。道路の側溝にも、木々から落下したと思われる立派な果実が大量にありました。

獅子島では「紅甘夏」という柑橘の収穫が盛ん。表皮が通常の甘夏よりも紅色であることから、その名が付いているそうです。

こちらが紅甘夏のものと思われる木々。紅甘夏は、一般に「甘夏」と呼ばれている「川野夏橙」の枝変わり(突然変異のこと)の品種で、1975年頃に鹿児島県阿久根市で発見されました。

■ 参考:1

ちなみに、甘夏は1935年頃、大分県津久見市の農園で夏ミカンとして植えられていた樹の中から発見され、1950年に「川野夏橙」の名称で登録されたとのこと。つまり、紅甘夏は夏ミカンが変異し、そこからさらに変異した柑橘類ということになります。

■ 参考:2

片側港には、出荷用であろう大量の紅甘夏が置かれていました。収穫時期は冬。そこから日を追うごとに甘くなるかつ日持ちもするため、倉庫などで寝かせて追熟させた後に出荷されるそうです。私が訪れた3月はちょうど出荷の最盛期なのでしょう。

港周辺のこうした倉庫は全て、収穫した果実を保管したりする倉庫兼作業場となっています。

倉庫の傍らには紅甘夏を保管するケースや、袋に入った紅甘夏が放置されていました。柑橘栽培が盛んな島ならではの光景です。

紅甘夏の食べ頃は春先から初夏のころまで。ビタミンC・クエン酸・ビタミンB1が豊富に含まれているため、栄養満点とのことです。

獅子島は標高393mの七郎山を最高峰とする丘陵山岳地帯が大部分を占めており、平地が少ない地形となっています。耕地が少ないため、傾斜地を利用した柑橘類の栽培が盛んで、紅甘夏の他にも甘夏・デコポン・ポンカンなどが生産されているそうです。

そして、獅子島が属する長島町はJA鹿児島いずみの管轄なので、島で収穫された果実は諸浦港から鹿児島へ出荷されていると考えられます。

島の人口と産業

片側港周辺の集落を抜けると、弊串港までの道は坂道となります。

こうした傾斜地の多い場所で活躍するのが資材運搬用のモノレールです。島のあちこちにレールが敷かれていました。

こうしたモノレールがこれほど密度高く現役で活躍しているのは珍しい気がします。モノレール自体は見かけますが、すでに使用されておらず、放置されていることがほとんどです。

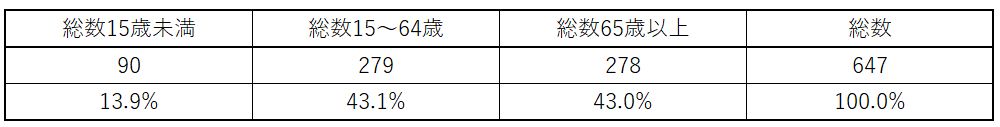

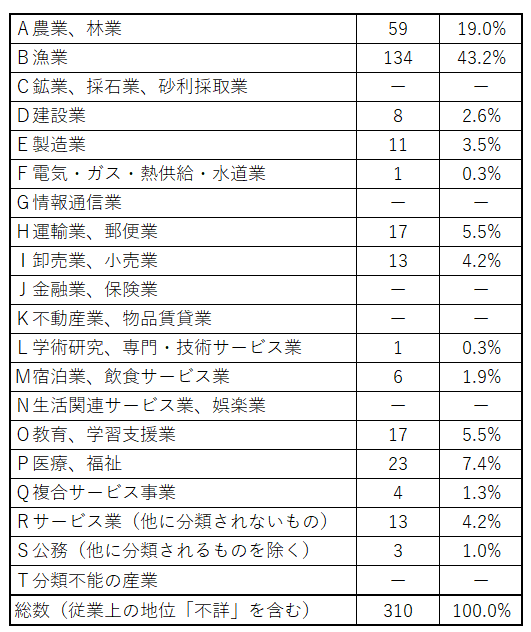

2020年の国勢調査によると、獅子島の人口は647人。65歳以上の高齢者よりも生産年齢人口がわずかに上回っています。年金生活ではなく、働いている人が多いこともまた小規模な離島では珍しいことです。

そんな島の人々のお仕事内容がこちら。島を歩いていると、柑橘栽培が盛んな農業の島であるようにみえますが、農業に従事している方はおよそ2割。実際は4割以上の方が漁業に従事しています。

漁業はブリやタイの養殖が盛んなようです。鹿児島県は養殖ブリの生産量が日本一。その鹿児島県内でトップシェアを誇るのが獅子島周辺の長島海域で、長島町のブリは「鰤王」の名前で知られています。

獅子島へ渡る天長フェリーの船内には、寒ブリの消費拡大セールのポスターも掲示されていました。

■ 参考:「鰤起こし」という言葉の由来

また、働いている人が多いと、子供の預け先が必要となりますが、片側港のそばにある獅子島幼小中一貫校が、島で唯一の幼稚園(保育園)・小学校・中学校となっています。

なお、獅子島にも、長島町内にも高校は無く、恐らく島から最もアクセスのいい高校は熊本県立水俣高校です。果たして島の子供たちは鹿児島と熊本の高校、どちらを選んでいるでしょうか。

熊本県に近い島が鹿児島県である理由

熊本県と物理的にも近く、獅子島と島外を繋ぐ3つの航路(獅子島ー中田・水俣・諸浦)のうち2つが熊本県行きであるにも関わらず、なぜ獅子島は鹿児島県に属しているのでしょうか。

その歴史は戦国時代まで遡ります。鹿児島県神社庁によると、1565年に現在の出水市を治めていた島津常陸守忠兼が甥で六代当主・島津義虎の命を受けて肥後国天草方面へ出兵。長島町の汐見海岸に上陸し、堂崎城を拠点とする天草越前守と激戦を繰り広げます。

最終的に忠兼は堂崎城を攻略し、長島とともに獅子島も制圧しました。これにより両島は薩摩国の領有となり、それまで肥後国に属していた獅子島は薩摩の支配下に移ることになります。

以後、獅子島は薩摩の北端に位置する国境の島として重要視され、江戸時代には「獅子島勤番」が置かれ、交代制で武士が駐在し国境警備にあたったそうです。

九州本土と島を繋ぐ架橋の完成により,長島・諸浦島・伊唐島の3島が離島振興対策実施地域の指定を解除されました。現在は長島町で橋が架かっておらず、離島振興法の対象となってるのは獅子島だけですが、獅子島架橋建設促進期成会もあるようです。

■ 参考:離島振興法の対象となっている島について

獅子島へのアクセスは熊本県水俣が便利

私の他に観光客らしき人には遭遇しません。信号も無ければ交番や駐在所も無く、のどかな時間が流れています。

15時45分、弊串の集落にやって来ました。幣串は2008年にエラスモサウルスと呼ばれる種類のクビナガリュウの左下あごが発見された地です。

何となくですが、片側港周辺が農業の集落であるのに対し、こちらは漁業の集落という印象です。港のそばに並んでいる大型トラックも、海産物を運搬するためのものでしょうか。

片側港は出荷用の紅甘夏が置かれていましたが、こちらにはタコツボが置かれていました。

港の海もとても綺麗です。

こちらが弊串港旅客船待合所。水俣行きの船についての案内などはありませんが、ここで16時30分の船を待ちます。

島内を走るバスもあるようですが、週3回(火・木・土)の運行で、最新の時刻表もネット上には出ていません。このバスに運良く乗ることが出来たら、短い時間で島を1周出来るかもしれません。

白亜紀の地層が露出し、さまざまな化石を見ることが出来るという獅子島。「獅子島化石パーク」という施設では、パーク内の体験コーナーでお気に入りの化石を見つけたら、1個だけ持ち帰ることも出来るそうです。

■ 参考:3

ただ、今回の獅子島の観光はここまで。水俣行きの船がやって来ました。

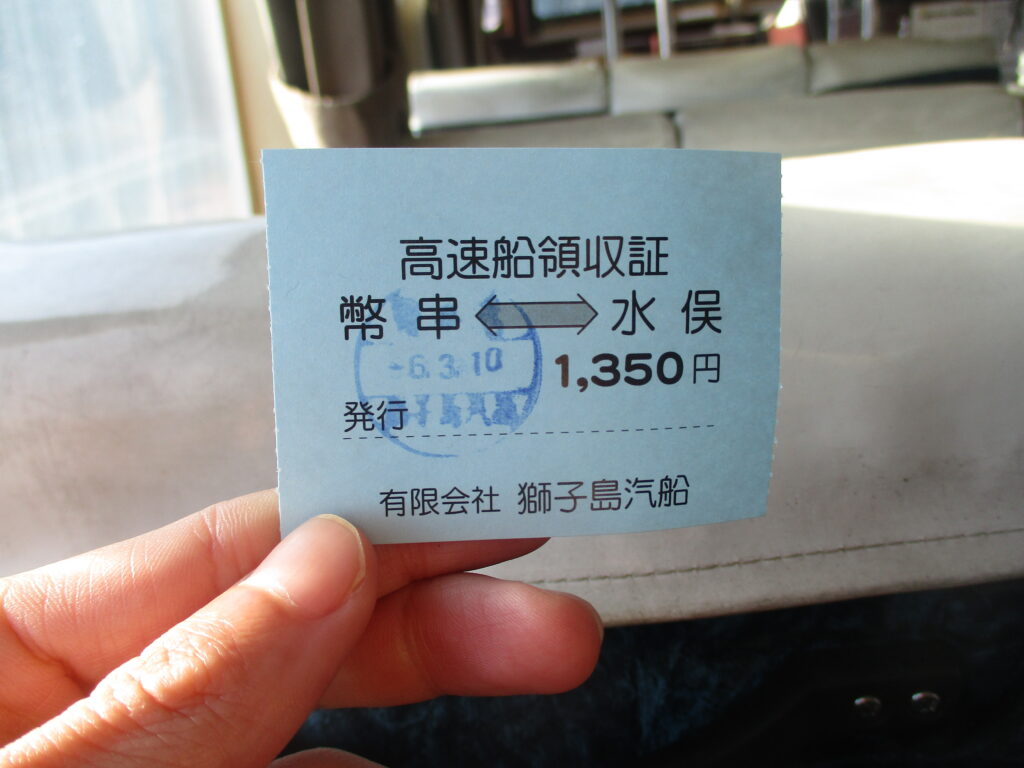

乗船券は船内で購入します。水俣までの運賃は1,350円でした。

船内はこんな感じ。旅客だけを運ぶ小さな船です。

さらば獅子島。水俣までは30分の船旅です。その途中で鹿児島県から再び熊本県に入ります。

ということで17時、水俣港に到着。水俣港では10分の乗り換えで、肥薩おれんじ鉄道の水俣駅と九州新幹線の新水俣駅へ向かう路線バスに乗り換えることが出来ます。

そして、港から5分で水俣駅に到着。運賃は180円でした。バスが接続していることに加えて、駅から港までの距離も約2kmなので、歩いても30分くらいしかかかりません。

鹿児島最北端の地・獅子島へのアクセスは熊本県の水俣が便利です。ここからは肥薩おれんじ鉄道と鹿児島本線を乗り継いで、この日の宿がある鹿児島中央駅へ移動します。

後方の車両は熊本県らしく、くまもんのラッピングがされていました。

水俣駅17時45分発の列車に乗り、終点の出水駅に到着したのは18時04分。再び鹿児島県に戻ってきました。

そして20時半過ぎ、鹿児島中央駅に到着。この日は駅の近くにあるビジネスホテルで1泊です。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント