ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は【2020年 沖島(滋賀県)旅行記」をお届けします。

琵琶湖に浮かぶ島・沖島上陸

2020年1月4日朝7時頃、琵琶湖に浮かぶ島・沖島に上陸するため、堀切港へやって来ました。

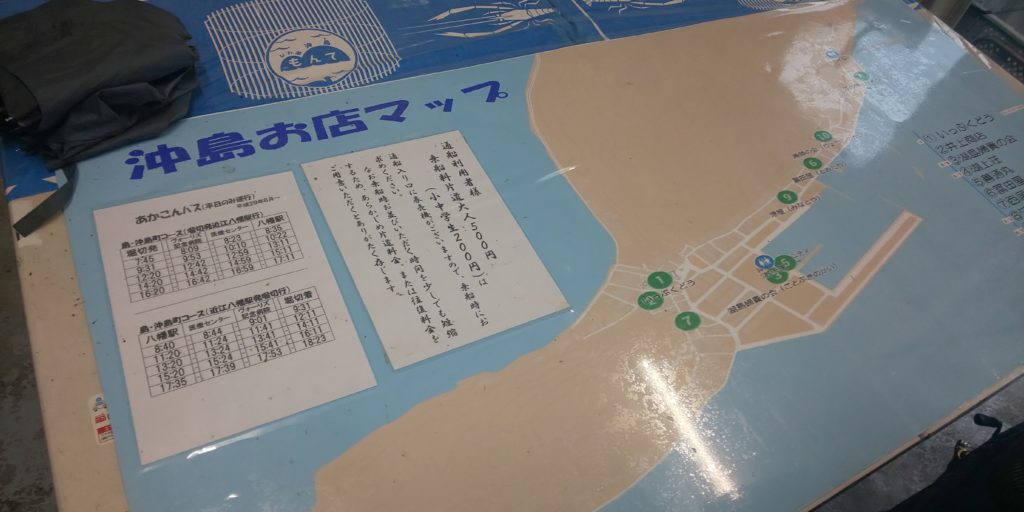

堀切港の最寄りは琵琶湖線の安土駅。しかし、安土駅から港までは約9kmも離れています。そのため、堀切港までは近江八幡駅から出ている路線バスを利用するのが一般的です。

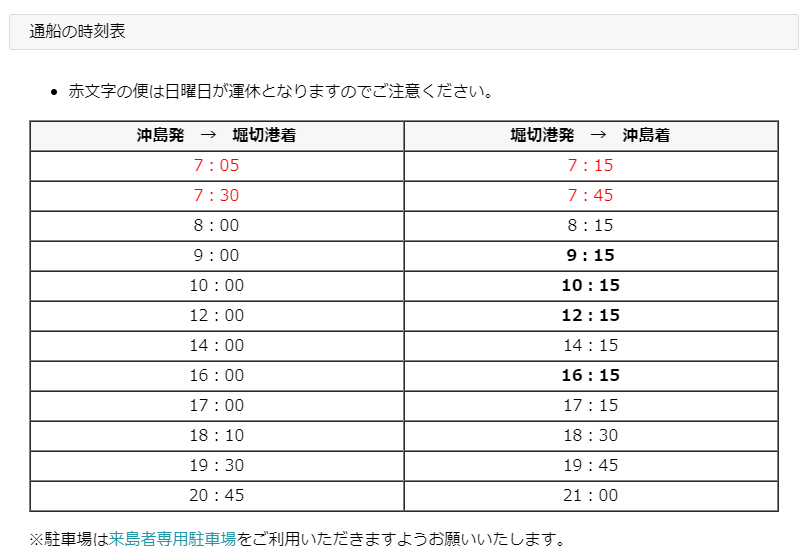

こちらは沖島へ渡る船の時刻表。朝一番は7時から運航がありますが、近江八幡駅から堀切港へ向かうバスの始発は8時40分。朝一番の船で沖島へ上陸するためには、バス以外の方法で堀切港へ行かなければなりません。

近江八幡駅から堀切港までは約10km。GoogleMapの計算では2時間ほどかかるとされています。私は朝一番の船で沖島に上陸したかったので、遅くても朝5時には近江八幡駅を出発する必要がありました。

しかし、朝5時はまだ、大阪・京都方面からの始発電車が近江八幡駅に到着しない時間です。そのため、今回は前日のうちに近江八幡駅まで移動し、駅近くのネットカフェに宿泊。朝5時半前から堀切港を目指して歩いたのでした。

「沖島」は日本で唯一、世界でも4島しかない、淡水の湖に浮かぶ有人島。琵琶湖にはもうひとつ「竹生島」という島もあり、関西圏では知られた観光地のようですが、扱いは無人島となっています。

結局朝一番ではなく、7時45分発の船に乗船。私の他には釣り人と、島民と思われる方が数名乗っていました。

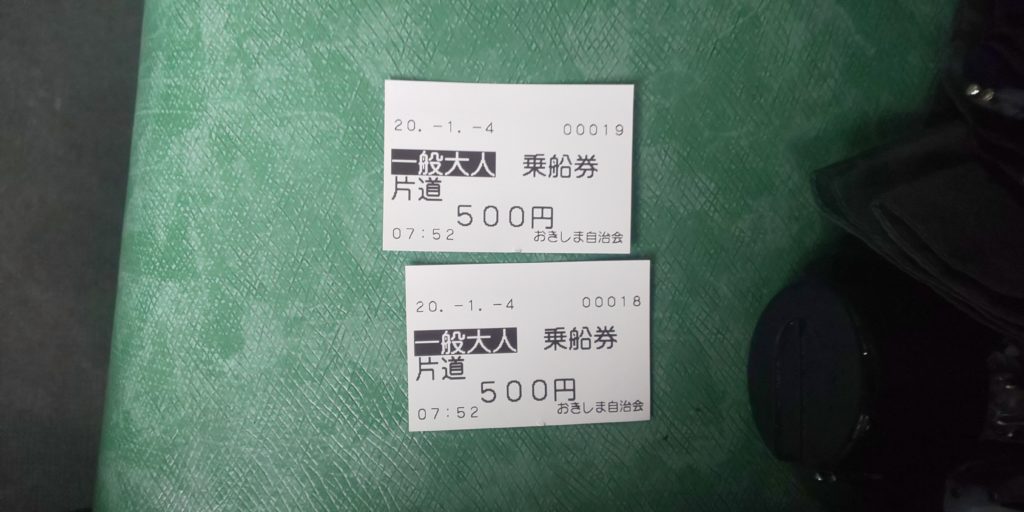

船内にある券売機で乗船券を購入します。

料金は1,000円です。

船内はこんな感じ。

沖島までは約10分の船旅です。本土とは1.5kmしか離れていません。短い距離ですが、船は琵琶湖を爆走します。湖なのでうねりや波はほとんどありません。

出港から約10分で沖島に上陸しました。

滞在時間1時間!歩いて島を観光

近くに陸地が見えている様子は、まるで瀬戸内海の島を思わせます。もちろんこれは海ではなく琵琶湖です。ちなみに、琵琶湖は標高84mに位置しているため、沖島は日本で最も標高が高い場所にある有人島ということにもなります。

9時の船に乗って帰るので、滞在時間は1時間しかありませんが、沖島は周囲約6.8kmと大きな島ではありません。島を1周する道路も無いので、歩いて行くことが出来る範囲は限られています。

港の前にバス停がありましたが、バスは走っていません。このバス停に書かれているのは、対岸にある堀切港バス停の時刻表です。

沖島には自家用車が1台もなく、信号もありません。島民の方は自転車を利用して、島内を移動することが多いようで、道沿いには自転車(三輪車)が並んでいます。

三輪車は荷物をたくさん運べる上に、安定性も高く、高齢の方が多い島では重宝されているそうです。

どの三輪車にも、サドルに缶や鍋が被せられています。これは「雨に濡れないため」だそう。サドルにビニール袋を被せた自転車を目にすることがあるかもしれませんが、それと同じです。

ケンケン山へ

「ケンケン山」という看板を見つけたので、そちらへ行ってみることに。

途中まで道は整備されていましたが…

この先は枯れ葉で覆われた道なき道となっており、歩くのは少し大変そうです。ここまで港から歩いて約10分、今回はここで折り返すことにしました。

ケンケン山は「見景山」が訛った言い方なのだそう。登山道はケンケン山から、さらにその先の「尾山(標高220m)」まで続いており、尾山の山頂付近からは、琵琶湖を一望出来るそうです。

ノスタルジックな島の暮らし

ここからは集落を散策します。

無人島だった時代から、沖島は「琵琶湖の航行の安全を守る神の島」として崇拝されていたそうです。保元・平治の乱(1156年)の後、源氏の落武者が山裾を開拓したところから、沖島に人が住み始めました。

平地が少ないので、家々はこうして港周辺の狭い範囲に密集しています。

家と家の間に洗濯機が置かれていますが、これほど使える空間は限られているということです。

ノスタルジックな雰囲気を楽しめることから、年間約2万人の観光客が沖島に訪れています。民宿もあるので、島に泊まることも出来ますがキャンプはNG。当然ですが、家に住んでいる方の迷惑にならないよう、観光の際も十分な配慮が必要です。

沖島の暮らしと産業

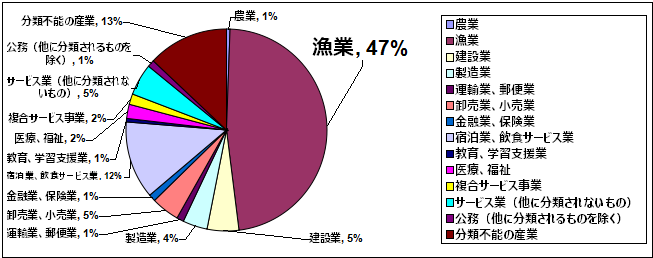

沖島の生活様式はいわゆる「半農半漁」。

「八朔(はっさく)」がたわわに実っています。季節によっては「夏みかん」も栽培されているそうです。

最近はイノシシによる農作物への被害が深刻と言われています。駆除する人がいないことに加えて、イノシシは泳ぎが得意なため、琵琶湖を泳いで島に上陸するそうです。全国の離島でイノシシの被害は問題となっています。

ただ、沖島の主要産業は農業よりも漁業。2020年の国勢調査を見ると、島で働く方の47%が漁業に従事しています。

自家用車やバイクが1台もない代わりに、1家に【船】を1隻を所有しているそうです。港には写真の通り、船がずらりと並びます。

織田信長の時代、沖島は湖上の水運と水軍の戦略的拠点となり、島民には琵琶湖での漁業権が与えられたそうです。江戸時代以降も、島民が琵琶湖の警備や湖上輸送などの任務を行う見返りに、琵琶湖での漁業が認められたことで、今日まで漁業を生業とする暮らしが続いてきました。

沖島の名物は「フナズシ」。春先に琵琶湖で獲れる「ニゴロブナ」から作られており、チーズに似た芳醇な香りと酸味が特徴で、お酒のおつまみにはもってこいの一品です。

沖島へ渡る堀切港の近くにも、鮒寿しのお店がありました。

沖島の生活様式全てが重要な文化遺産ということで、日本遺産「琵琶湖とその水辺景観-祈りと暮らしの水遺産」にも登録されています。しかし、琵琶湖の水質悪化や外来種の増加により漁獲高は大幅に減少しているそうです。

人口減少と高齢化の状況

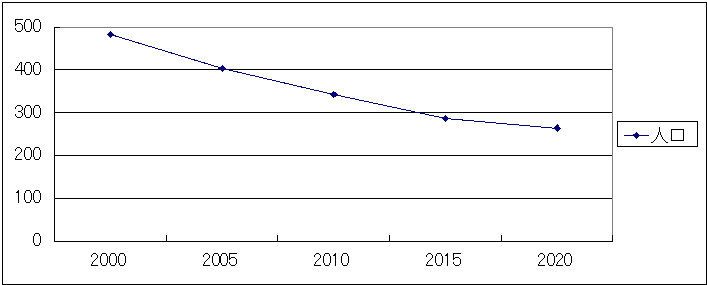

主要産業の衰退は、そのまま島の人口に反映されます。

漁業の他に採石業でも栄えた時代があり、1958年には800名以上が住んでいたそうです。高度経済成長期以降、コンクリートが多用されるようになると、その需要は激減。1970年に採石場は閉鎖されました。

その後の人口は右肩下がり。2020年時点では264人が暮らしています。

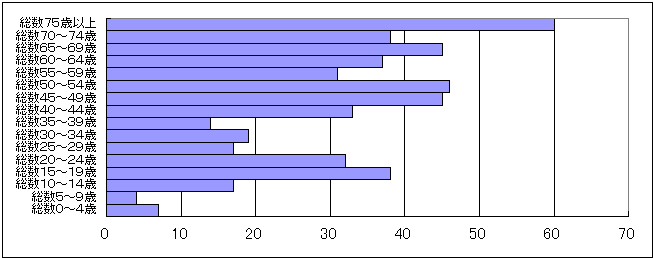

例によって、人口減少だけでなく高齢化も同時に進行していますが、2020年の高齢化率(人口に占める65歳以上の人数)は58%なので、離島にしては高齢化率が低めです。

こちらは沖島幼稚園・小学校。学校のホームページによると生徒の数は10名前後。沖島の子供だけでなく、近江八幡市内在住であれば通学出来るため、島外から通っている生徒もいるそうです。

離島では、小学校と中学校がひとつになっているため、高校から島外へ出るというパターンが多いですが、沖島には中学校がないので、小学校卒業と同時に島外へ通学することとなります。大学や専門学校まで通うのが当たり前になりつつある社会において、若い世代が島からいなくなるのは、仕方のないことなのかもしれません。

学校のそばでは、この島で唯一と思われる自動車を発見しました。

地図を見ると、この先には「厳島神社」があるようですが、船の出港までは残り30分。

港の方へ戻ることにしました。沖島小学校から港までは約1km。沖島小学校は外観もレトロで素敵なので、沖島を訪れた際にはおすすめのスポットです。

港へ戻ってきました。ちなみにネットでは、沖島が「猫の島」と紹介されていたりもしますが、1時間島を歩いて、猫は1匹も見かけませんでした。

■ 参考:2019年 猫の島・田代島旅行記

到着した船からは数名が下船。年間の乗船客数は、調べても出てきませんでしたが、朝から夜まで運航されているということは、私が思っているよりも利用者はいるのかもしれません。

この船を運営しているのは沖島の自治会。このまま島の人口減少と高齢化が進行すると、航路の維持も困難になるはず。自治会収入や島民の利用が減ることを考えると、航路維持のため、一定の観光客数が必要です。

船にも三輪車。荷台には「ホテーパン」と書かれたケースが設置されており、サドルにはやはり缶が被せられています。

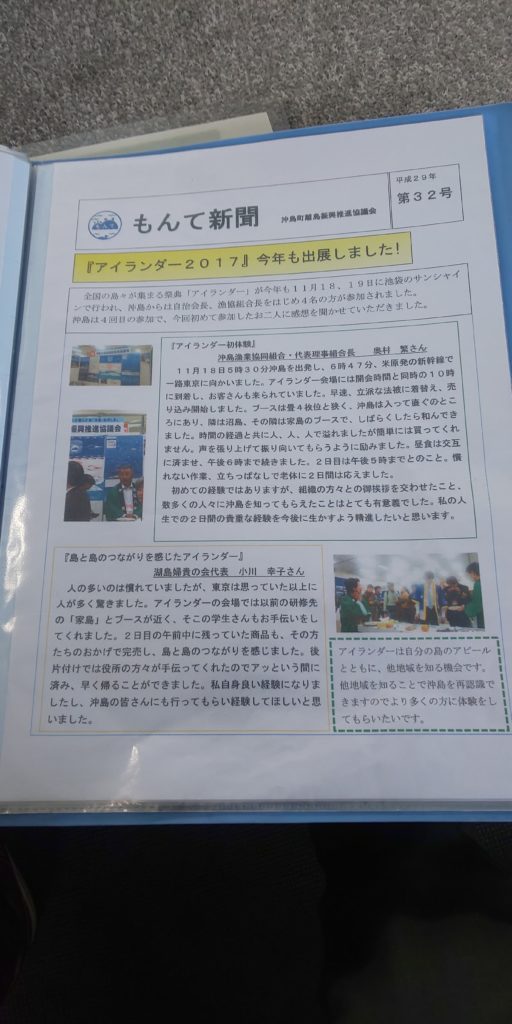

船内には沖島町離島振興推進協議会が発行している「もんて新聞」のバックナンバーが置かれていました。「もんて」とは、「戻ってくる」という意味がある沖島の方言。そして、この新聞の下部、小川さんの文章の中に「学生さんもお手伝いしてくれました」とありますが、それは私とその友人のことです(笑)

そんなわけで、以前から気になっていた島・沖島に上陸することが出来てよかったです。1時間でもしっかり雰囲気を味わうことが出来ました。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント