ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2018年12月 舳倉島旅行記」前編をお届けします。

輪島から冬の舳倉島に上陸する

2018年12月2日、この日は輪島から約50kmの沖合に浮かぶ石川県の有人島「舳倉(へぐら)島」へ上陸します。

この旅の前の週に東京で行われていた離島振興イベント「アイランダー」で、舳倉島ブースにいた輪島市役所の方に、舳倉島へ行く予定があることを伝えると、「な、何しに行くんですか!?」というリアクション(笑)離島振興イベントのブースにいる役所の人が「何もない」と言うくらい、マニアックな島のようです。

舳倉島へのアクセス手段は船だけ。まずは輪島市内にある港へ向かいます。

途中で「朝市」が行われていたので少し見物。朝から多くの観光客が訪れています。

たまたま通りかかった朝市ですが、その歴史は古く、勝浦(千葉)・宮川(岐阜県高山市)と並んで日本三大朝市のひとつにも数えられるそうです。

朝市はほぼ毎日行われており、360mの通りには地元で採れた産品や民芸品などが並びます。購入した食べ物は、路上で焼いて食べることも出来ますが、今回は時間が無かったので、島での昼食用にふぐのおにぎりだけをゲット。

こちらは舳倉島にあった唯一の自動販売機ですが、全て売り切れとなっていました。 舳倉島に飲食店や商店はないので、昼食と水分は持参するのがおすすめです。

朝市のお店の方に「観光ですか」と何度か声を掛けられたので、「観光というか、舳倉島へ行きます」と答えると、皆さん「はぁ?」というリアクション。輪島の皆さんも舳倉島のことはあまり知らないようです。

就航率19% 激揺れの船に乗る

港に到着したのは出港の約15分前。まずはこちらで乗船券を購入します。

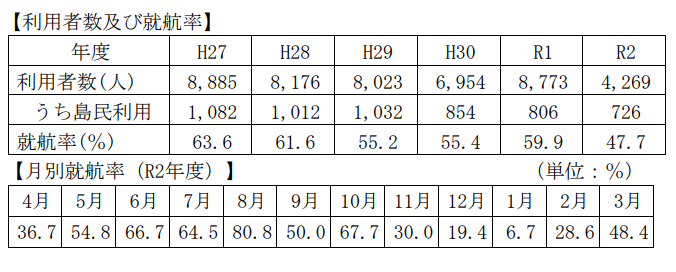

石川県の資料によると、2020年度の就航率は47.7%。12月に限っては19.4%と、その数字がぐっと下がります。前日も強風の影響で欠航していましたが…

この日は出航!12月の晴れた日に舳倉島へ行くことが出来るのは、とてもラッキーなことです。当日の運航状況は、船会社のホームページで毎日7時30分に更新されています。

この日乗船した「ニューへぐら」は老朽化で2019年4月に引退。現在は「希海」という船が輪島と舳倉島の間を1日1往復しています。舳倉島までの運賃は往復2,300円、片道90分の船旅です。

時刻表では9時出港ですが、何の案内もなく8時50分くらいに出港しました。船に乗っている人はまばらで、観光客と思われるのは我々だけです。

定刻より早く出港したものの、15分ほど遅れて舳倉島に到着。出港直後は穏やかでしたが、その後はアトラクションのような激揺れに耐える船旅となりました。

日帰りで島を歩く

島は宿は2軒ありますが今回は日帰り。輪島行きの船が舳倉島を出港するのは14時なので、滞在時間は約3時間です。

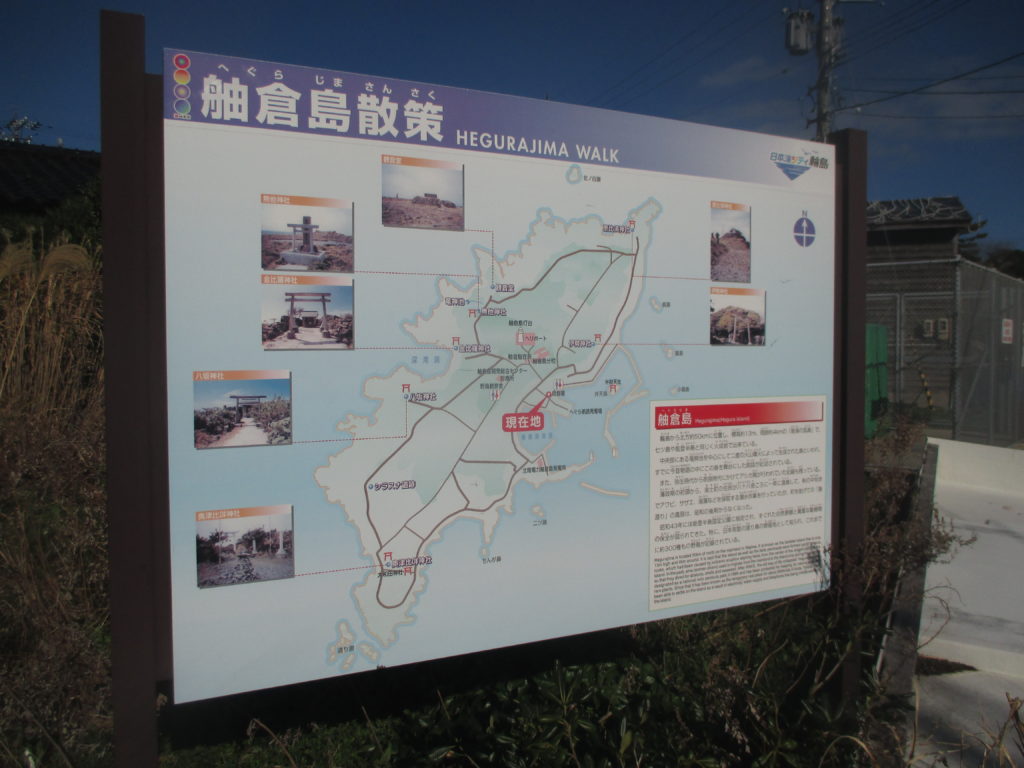

島の1周は約4km。レンタカーやレンタサイクルはありませんが、のんびり歩いても2時間あれば歩いて1周することが出来るでしょう。今回は反時計回りに島を巡ります。

縄文時代晩期から人々の活動の形跡が残っているそうですが、島に定住する人は1950年代までいなかったそうです。

1957年、離島振興対策実施地域に指定されたことをきっかけにインフラ整備などが進み、1960年には定期船の運航が始まりました。

こちらは石川県能登町出身で、大正時代から戦後にかけて活躍した政治家・益谷秀次氏の銅像。舳倉島の発展に貢献したそうです。

こうしたアンテナがあるので、人は暮らしているようですが、歩いていてもその気配が全くありません。

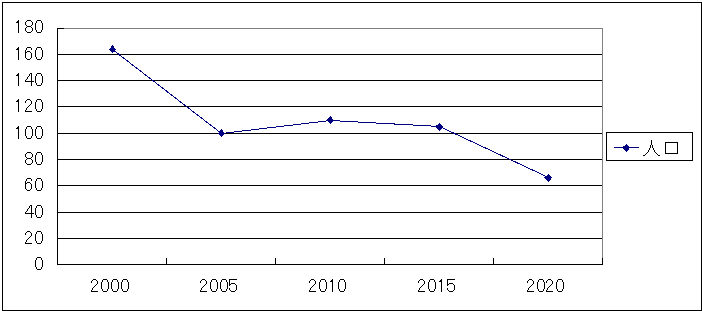

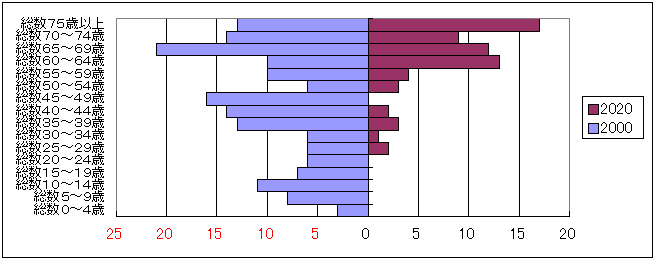

2020年の国勢調査によると、舳倉島には66人32世帯が暮らしています。 2000年からの20年間で人口は約100名減少しており、年代別に見ると50代未満の島民がいなくなってしまったようです。

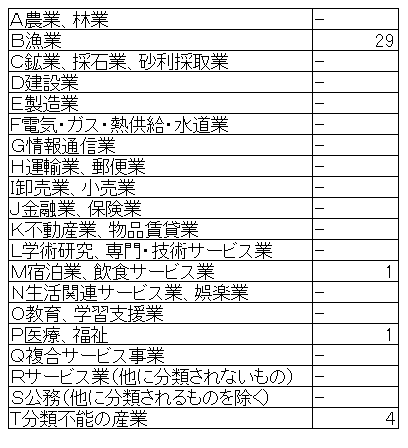

そんな舳倉島の産業は漁業。ほとんどの島民が漁業に従事していることが分かります。

人口60人の漁業の島

こちらは港にあった「海女の皆さんへ」という注意書き。対馬暖流の恩恵を受けた好漁場が広がる舳倉島では、海女さんによるアワビやサザエの素潜り漁が、約350年前から行われているそうです。

■ 参考:日本周辺の海流について

港周辺には「番屋(漁場の近くにある作業場・寝床)」のような外観の木造の家が並びます。

昔から漁期の夏だけ島に住み、他の時期は輪島に住んでいるという方が多いため、夏と冬の人口には大きな差があるそうです。

そうした特殊な人口事情を象徴するのが、港の近くにある輪島市立鳳至小学校舳倉島分校。漁が最盛期を迎える7月から9月までの期間限定で開校し、舳倉島で漁をする人の子どもたちが通う学校となります。

元祖歩きスマホ、二宮金次郎像も置かれていました。

窓から校舎内を覗くと、時計は止まっていますがきれいな状態です。

二宮金次郎さんの後ろ姿はどこか寂しげ。舳倉島に常駐する、診療所の方が更新するブログによると、舳倉島分校は200年以上の歴史があり、最盛期は100人以上の生徒がいたそうです。

こちらの家々は、ドアや窓に木の板が張られています。屋根の上に置かれている綱は、冬の強風で瓦が飛ばされないための対策。比較的綺麗なので、空き家ではなく、夏の時期だけ人が住んでいると思われます。

島の駐在所にもドアや窓に板が張られているので、恐らく夏だけお巡りさんがいるのでしょう。ということで、ここからはほとんど人が住んでいない、冬の舳倉島を歩いて探検します。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント