ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は【2020年→2021年 年末年始の旅】旅行記その5をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

北海道に鉄道が走る歴史的理由

2020年12月下旬、太平洋フェリーで名古屋から北海道・苫小牧へやって来ました。ここからは冬の北海道を汽車で旅します。

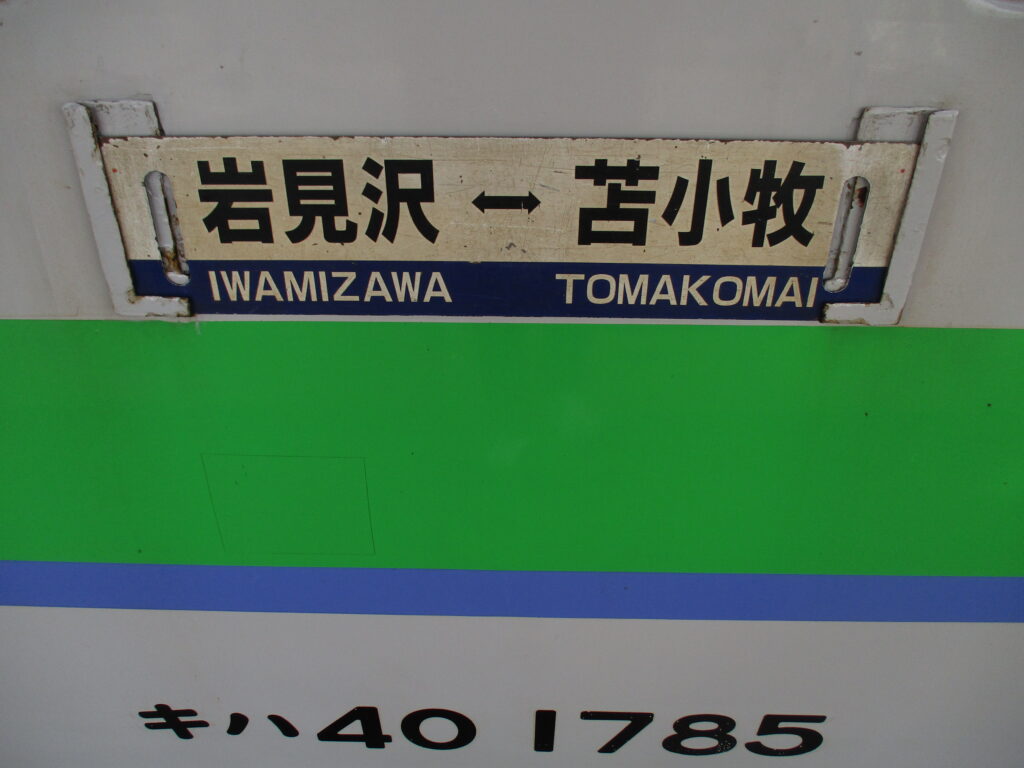

北海道内で多く利用されている車両・キハ40と記念撮影。国鉄時代から活躍しているディーゼル車です。

列車の行き先がLEDで表示される時代ですが、この車両は終着駅に着く度、手作業で表札の交換が行われています。2021年春からは新型車両が導入されるため、こうした光景が見られるのも今のうち。また、北海道の場合、古い車両が無くなるだけでなく、路線ごと無くなってしまう(廃線になる)可能性も十分あります。

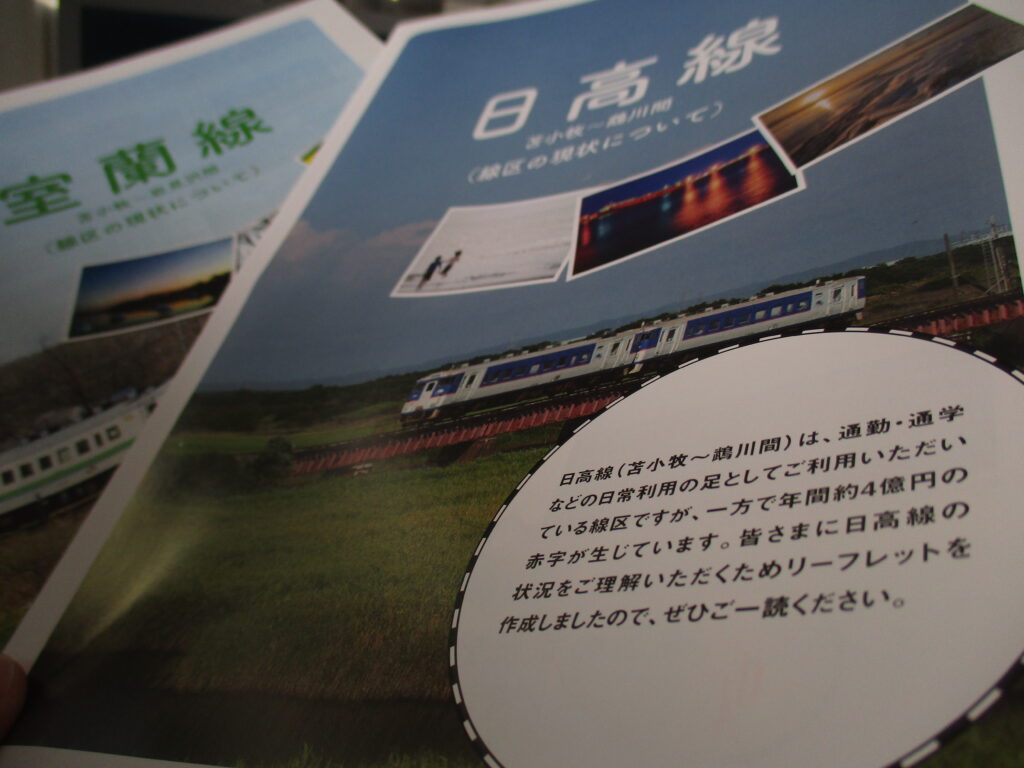

こちらは駅に置かれていたJR北海道のパンフレット。路線(事業)に大きな「赤字」が生じていることを紹介するパンフレットが、一民間の会社から発行されることはなかなかありません。北海道の鉄道が危機的状況であることが見て取れます。

美しい雪原の中を走る汽車の乗客は私一人だけ。そもそもなぜ、こうした地域に鉄道が建設されたのでしょうか。

江戸時代の北海道とアイヌ

一般に北海道の本格的な開拓は1869年、明治政府が「開拓使」という役所を設置したところから始まったとされています。

一方、日本最東端の地・根室市にある金刀比羅神社の始まりは1806年。北海道開拓前の江戸時代から北海道には人が住んでおり、当時は全道を松前藩が支配していました。1715年、松前藩主は幕府に対し「北海道本島、千島列島、カムチャツカ、樺太は松前藩領で自分が統治している。これらの地域には、アイヌ人がそれぞれ住み酋長がいるが総支配は松前藩が行っている」と報告したそうです。

■参考:1

松前藩主の家臣はアイヌと交易を行い、交易場所(商場所)を支配していました(=商業知行制)。1720年、11代目藩主となった松前邦広は財政改善に取り組み、家臣たちは商場所の運営を日本本土の商人に委託。商人は家臣たちに税金(手数料)を納める仕組みが普及しました(=商業知行制から場所請負制への移行)。

【気になるポイントメモ】

商人たちは手数料を払ってでもアイヌと交易を行いたかった

→ アイヌとの交易は儲かっていた?

一方、場所請負制が普及すると、商人たちは長時間労働・低賃金などでアイヌの人々を酷使。北海道各地でアイヌの蜂起が起こり、1789年には根室地方で「クナシリ・メナシの戦い(アイヌが71人の和人(日本人)を殺害)」が発生。この戦いをきっかけに、江戸幕府はアイヌがロシアへ接近することを恐れたとされています。

鎖国の日本に接近したロシア

ロシア人が初めて千島列島に上陸したのは1711年のことです。

その商業的価値から「柔らかい金」とも呼ばれた海獣(ラッコなど)の毛皮を求めて、ロシアの毛皮商人たちの千島列島南下が始まり、ロシア人と島民との衝突が発生するようになりました。江戸幕府もロシアの動きを感知。1785年から数回にわたって最上徳内らを北方地域へ派遣し、千島列島や樺太などの調査を行っています。最上氏は択捉島にいたロシア人とも接触したそうです。

■ 参考:2

■ 参考:3

ロシアは千島列島で活動する毛皮商人たちの物資補給地や交易地として、日本との関係構築を目指しました。1792年、ロシア使節ラクスマンが根室に来航。漂流民を届けると同時に、鎖国中の江戸幕府に通商を求めましたが、幕府はこれを拒否しました。

■ 参考:対馬(長崎)にもロシア軍艦がやって来た

1798年、幕府は千島列島に大規模な調査隊を派遣。最上氏(と近藤重蔵)は択捉島に「大日本恵登呂府」と書いた標柱を建てました。そして1799年、幕府は北方四島の直接統治を決定。こうした中で、択捉島と国後島の間に航路を開設したり、新たな漁場を開いたりと、北方の開拓者として功績を残したのが、根室・金刀比羅神社を建立した高田屋嘉兵衛氏です。

1804年にも、ロシアの外交官・レザノフが長崎を訪れ、江戸幕府に漂流民送還と通商を求めました。しかし、幕府はやはりこれを拒否。レザノフの部下たちは、1806年9月から翌年4月にかけて、樺太や択捉島の日本人居住地を襲撃しました(文化露寇・フヴォストフ事件)。

■ 参考:トカラ列島ではイギリスの攻撃があった

その後もいざこざはありながら、1855年に日露通好条約が締結され、択捉島とウルップ島の間を日露の国境とすることが決定。樺太には国境を設けず、これまでどおり両国民の混住の地とすることも定められました。箱館・下田・長崎の3港の開港の他、双務的な領事裁判権が規定されていることもこの条約の特徴です。

■ 参考:4

■ 参考:日露通好条約締結の地へ

江戸時代末期には、すでにロシアが日本の北方までやって来ていたことが、明治期の北海道開拓、そして鉄道建設へと繋がっていきます。

北海道開拓と鉄道敷設

明治政府(1868年~)の政策の柱は「富国強兵」。欧米列強に対抗するため、産業を育成し、軍事力の強化を目指しました。

豊富な天然資源が眠る北海道開拓は国家の最重要課題だったそうです。1869年には「開拓使」が設置され、北海道の開拓は本格化。地質学者・ライマンの調査で明らかになった石炭資源を開発するため、1879年に開拓使は官営幌内炭鉱(現:三笠市)を開鉱しました。

■ 参考:5

そして、幌内炭鉱の石炭を小樽港や室蘭港へ搬出するため、1880年に北海道で最初の鉄道・官営幌内鉄道が開通。岩見沢駅は幌内鉄道の主要駅として、1882年に開業した古い駅です。その後、幌内鉄道の沿線で、移民の増加や沿線住民の定着等がみられたことから、鉄道を建設することで開拓が効率的に進むと考えられました。

■ 参考:6

1896年に政府は北海道鉄道敷設法を公布・施行。この法律により、北海道各地に鉄道が建設されることとなったのです。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント