ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は【2020年→2021年 年末年始の旅】旅行記その6をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

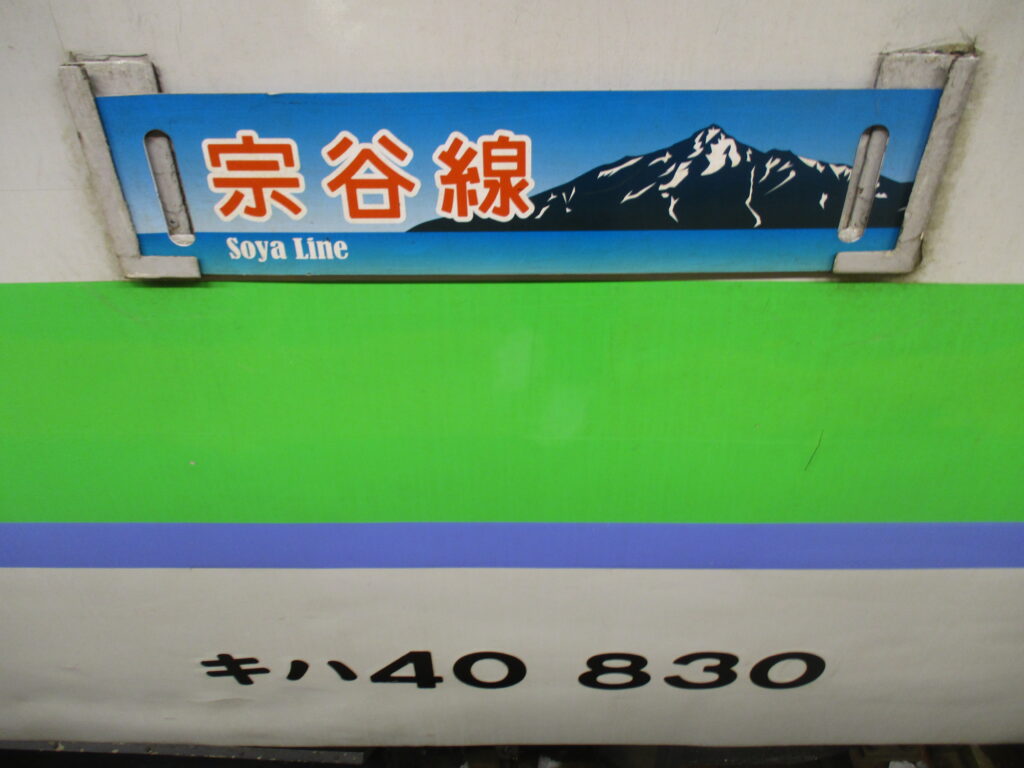

1日1本 旭川発稚内行き 普通列車に乗車

2020年12月末、北海道・旭川へやって来ました。

気温は-10度を下回り、道の横に降り積もった雪は車の高さを超えています。こんなに寒く雪の多い場所ですが、旭川は札幌に次ぐ北海道第2の都市。2020年の国勢調査によると、旭川市の人口は約33万人です。

旭川の本格的な開拓は1896年、明治政府が旧陸軍第7師団を置いたところから始まります。日清戦争直後、1895年に締結された下関条約の内容の一部を、ロシア・フランス・ドイツの3国が反対。日本はこれを受け入れる一方で、「臥薪嘗胆」というスローガンの下、ロシアとの戦争に向けた準備を進めました。そこで旭川は北方警備の中心、いわゆる「軍事拠点」となったのです。

旭川に旧陸軍第7師団が置かれたのと同じ年に北海道鉄道敷設法が公布・施行され、北方警備の要所・稚内と旭川を結ぶ全長260kmの鉄道「宗谷本線」の建設が決まりました。

2023年現在、旭川駅から稚内駅まで直通する普通列車は、旭川駅6時03分発の1日1本のみ。旭川駅から稚内駅までの所要時間は約6時間。午前中はずっと列車内で過ごすことになります。

北海道鉄道敷設法の公布・施行から2年、1898年に旭川駅から蘭留駅(比布町)までの区間が開業。その後、宗谷本線は名寄・稚内方面に向けて段階的に延伸されました。

冬の時期、6時03分に旭川駅を出発した列車はしばらく暗闇の中を走ります。蘭越駅の2つ手前の駅「ぴっぷ」は、アイヌ語で「沼(または石)の多いところ」という意味を持つ【ピプ(ピピ)】という言葉が由来。北海道を代表するお米「ゆめぴりか」発祥の地でもあります。

しばらく山を登って到着したのは「塩狩駅(和寒町)」。かつての鉄道事故を描いた小説「塩狩峠」は、発行部数が370万部を超えています。1日の平均乗降客数はほぼゼロの駅ですが、「塩狩峠記念館」もあり、和寒町の観光資源として営業を続けている駅です。

旭川駅からおよそ1時間で士別駅に到着。蘭留駅ー(塩狩峠)-和寒駅ー士別駅の区間は1900年に開業しました。士別市では観光やまちおこしのために、サフォークという顔が黒い種類の羊が千頭以上飼われているそうです。「羊のテーマファーム」なる場所もあります。

士別駅から約30分で、もち米の産地として有名な名寄駅に到着しました。2020年の国勢調査によると、名寄市の人口は約2万7千人。宗谷本線の沿線では旭川市、稚内市に次ぐ人口規模の都市で、名寄市立大学もあります。

縄文時代からヒトの暮らしが営まれ、アイヌも居住していた名寄。現代の地図を見ると、駅周辺は綺麗な「碁盤の目」となっており、開拓によって作られた街であることが分かります。1900年に山形県からの開拓団が集団移住。1903年に宗谷本線の士別駅ー名寄駅が開業してから、名寄の開拓は本格化したと考えられます。

ここから先は1両編成での運行。列車はさらなる秘境区間を走ります。切り離された車両は瞬く間に見えなくなってしまいました。

宗谷本線開業の歴史を辿る

名寄駅ー幌延駅の宗谷本線は、天塩川と国道40号線と並行して走ります。天塩岳(士別市)から日本海へ流れ込む天塩川は、信濃川・利根川・石狩川に次いで日本で4番目に長い川です。

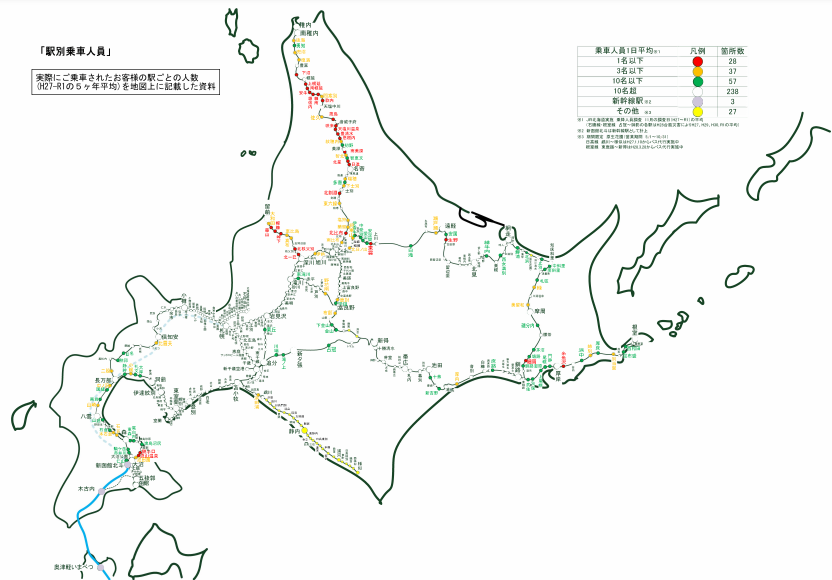

こちらはJR北海道から出ている「駅別乗客人員」。これを見ると、宗谷本線だけカラフルになっていることが分かります。つまり、1日の乗客人員が10人以下の駅がいくつもあるということです。

以前から宗谷本線は「単独では維持困難な線区」と言われていました。「宗谷本線」と検索しようとすると、ヤフーでもグーグルでも、検索候補の一番上に【宗谷本線 廃止】と出てきます。

2020年12月、JR北海道は2021年春のダイヤ改正で、18駅を廃止することを発表。うち12駅が宗谷本線の駅でした。宗谷本線のアクションプランを確認すると、すぐに全線廃止になることはなさそうですが、2023年6月にはさらに16駅が廃止になると報じられています(北海道新聞「JR北海道、42無人駅の廃止検討」という記事より)。

廃止が報じられた16駅のうち、15駅が名寄以北の駅です。智恵文駅(名寄市)は名寄駅ー恩根内駅間延伸開通に伴い、1911年に開業した駅。1日の平均利用者数が3人以上(10人以下)であることから、廃止の対象外となっています。

こちらはアイヌ語で「小さい野にある川」という意味が由来の紋穂内駅(美深町)。1911年の開業当時からある駅ですが、2021年に廃止となりました。

恩根内駅のお隣・豊清水駅(美深町)では、稚内方面からやって来る特急列車とのすれ違いをするためしばらく停車。近くに道路はありますが、駅から最も近い民家までは900mも離れているため、利用者はほとんどおらず、2021年に廃止となり、それ以降は信号場となっています。

豊清水駅から天塩川温泉まで、深い雪の中を走る宗谷本線の全面展望を動画で撮影してみました。こういった何気ない景色の様子も、長い目でみると貴重なものになるはずです。

廃止になる駅とならない駅

恩根内駅ー音威子府駅間は1912年に開業しました。1914年には音威子府駅ー浜頓別駅ー南稚内駅を結ぶ天北線も開業し(1989年廃止)、多くの国鉄職員が音威子府村に住んでいたそうです。

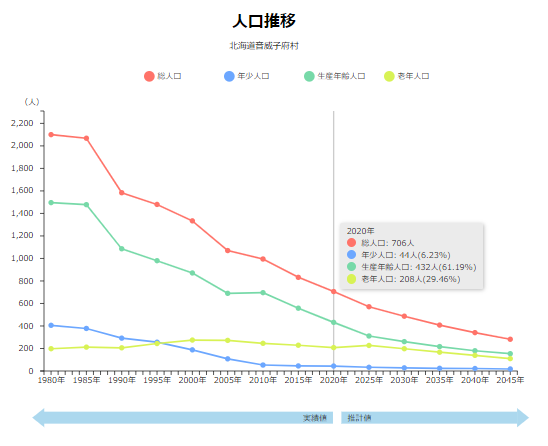

天北線廃止の翌年に実施された国勢調査で、音威子府村の人口は激減。老人ホーム等の滞在型介護施設や大きな病院が無いため、現在まで高齢者家族の流出も続き、北海道内で人口が最も少ない市町村となっています。

宗谷本線沿線の美深町・音威子府村・中川町の3町を合わせた面積は東京都の70%、大阪府の80%にもなる一方で、ほとんどが森林で、8,000人ほどしか住んでいないそうです。

廃止になる駅がある一方で、JR北海道ではなく、沿線自治体の管理に移行することよって存続する駅もあります。こちらの筬島駅(音威子府村)も「誰が利用するのか」と思いますが、村が管理するという条件で存続が決まった駅です。

■ 参考:音威子府村 みんなの駅プロジェクト

音威子府駅ー天塩中川駅(中川町)間は1922年に開業しました。2014年に行われた改修工事により、昔の木造駅舎の姿が復元され、この写真だけでもレトロな雰囲気が感じられます。

1923年に天塩中川駅ー問寒別駅(幌延町)間が開業。

かつては天塩中川駅と問寒別駅の間に「下中川」「歌内」という2つの駅がありましたが、利用者の減少により、下中川駅は2001年に、歌内駅は2022年に廃止。歌内駅は2021年から維持管理費を中川町が負担していましたが、こうした「自治体管理駅」が廃止となるのは初めてのことのようです。

安牛駅(幌延町)は2021年に廃止となりました。

上幌延駅は安牛駅と同じタイミングで廃止となった駅です。1899年に福井県団体15戸が入植した当初は、上幌延駅がある地区に集落が形成されましたが、鉄道開通後は幌延駅周辺に町の中心機能が移り廃れたそうです(Wikipediaより)。

地図を見ると、幌延駅周辺は綺麗な碁盤の目状となっており、鉄道開通をきっかけに開拓された様子が伺えます。

10時半頃、幌延駅に到着しました。問寒別駅 ー幌延駅間が開業したのは1925年のこと。1935年~1987年には、ニシン輸送を目的に建設された羽幌線の終着駅でもありました。

幌延町には北緯45度線が通っており、ホームに看板が置かれています。フランスの中南部からイタリア北部、アメリカのミシガン州やオレゴン州と同じ緯度、赤道と北極のちょうど間に位置しているそうです。

幌延駅では15分ほど停車時間があったので、駅から歩いてすぐの場所にあるスーパー「SAIJO Qマート」で軽食をゲット。旭川駅で事前に飲食物を調達していないと、幌延駅までは飲まず食わずとなるので注意が必要です。

幌延駅ー兜沼駅間が開通したのは1926年。兜沼駅ー南稚内駅間は1924年に開通していたので、これでいよいよ旭川と稚内が鉄道で結ばれました。以降、宗谷本線は当時日本領だった「南樺太」へ向かう人々の重要な交通手段として利用されることとなります。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント