ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2011年 夏 青春18切符の旅」の様子・後編をご紹介します。

★前編は こちら ★

青春18きっぷで紀伊半島1周の旅

2011年8月、青春18きっぷを利用し、東京から長野・金沢・福井経由で大阪・道頓堀までやって来ました。

昼食にたこ焼きを食べて、午後からは3泊4日で紀伊半島を1周します。

つかの間の大阪観光を楽しんだ後、道頓堀の最寄りのJRの駅・JR難波駅から列車の旅を再開。

途中、天王寺駅で阪和線・紀州路快速の電車に乗り換えて和歌山駅までやって来ました。ここから先は紀勢本線(通称:きのくに線)の旅です。潮岬を経由して三重県まで向かいます。

和歌山駅から多気駅までの約350kmの区間は乗り換えの鉄道が無いため、先へ進むか戻るかしか、選択肢がありません。

和歌山駅を出発すると、さっそく海が見えてきました。紀伊水道の向こうにうっすらと見えているの島影は四国本土・徳島県です。そして列車は、この日の宿がある湯浅駅に到着しました。

どうやら湯浅は「しょう油発祥の地」であるらしく、平成29年度には日本遺産にも登録されています。鎌倉時代、中国・宋へ渡った禅宗の僧・覚心が金山寺味噌の製法を習得し帰国。この製法を人々に伝授した後、湯浅の人々が味噌を作る過程で発生する水分の味に可能性を見出し、工夫を重ねて醤油が誕生したと言われています。

湯浅には、醤油製造に関わる伝統的な街並みなどもありますが、当時はそうしたことを全く知らず。駅からしばらく歩き、この日の宿「有田オレンジユースホステル」に荷物を置いて、夕焼けを見に来ました。

水平線に太陽が沈みましたが、対岸には四国があるはず…

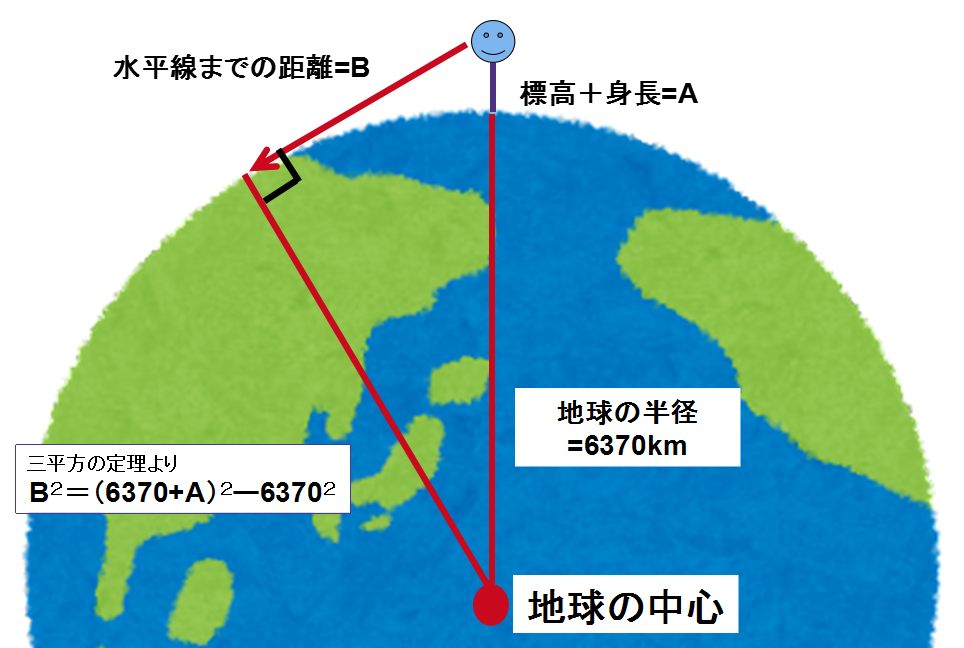

計算すると、目線から水平線までの距離は4km程度にしかなりません。湯浅から四国までは50kmほど離れています。

大阪から名古屋へ

2日目の天気は曇り時々雨。この日は本州最南端・潮岬を経由し、和歌山県・新宮駅まで移動します。

御坊駅で乗り換え。天気が悪く車窓は地味です。写真は全く残っていません。

紀伊田辺駅に到着。ここから先は列車の本数がさらに少なくなります。

本州最南端の地・串本

串本駅に到着。ここで少し改札の外へ出ます。

串本駅は本州最南端の駅。ここからはバスに乗車し、台風接近の際によくテレビに登場する本州最南端・潮岬へ行く予定でしたが、天気が悪い時に岬へ行っても景色は楽しむことは出来ないので予定変更。

駅の近くにあったお寿司屋さんで昼食にしました。

串本駅に飾られたクロカジキの巨大レプリカ。調べてもあまり情報が出てきませんが、どうやら串本町では毎年、全国各地から腕自慢のカジキ釣りたちが集まるビルフィッシュトーナメントが開催されているそうです。

駅前には「トルコ友好の町」という看板がありました。1890年、串本沖でオスマン帝国(トルコ)艦隊が座礁・沈没。多くの人々が串本に流れ着いたため、住民たちがその人々のお世話をしたそうです。このことが、今に繋がる日本とトルコの友好関係のきっかけとなっています。

紀勢本線の歴史

そんな串本町を含む、紀勢本線沿線の田辺市・上富田町・白浜町・すさみ町・古座川町・太地町・那智勝浦町、計8つの市町を合わせた人口推移がこちら。人口の減少率はそれほど高くありませんが、この広い範囲に約14万3千人しか住んでいません。

また、白浜ー串本ー新宮間における2018年度から2020年度までの年平均赤字額は、1キロ当たりの1日平均利用者数が2千人未満となるJR西日本の17路線30区間の中で2番目の大きさ。紀勢本線と並行して国道42号線があることの影響でしょうか。

1キロ当たりの1日平均利用者数は約30年前に比べて85%減少しているとのこと。しかし、そもそも紀勢本線が開通した背景には、鉄道利用者が見込めることよりも、那智勝浦出身の政治家・山口熊野(やまぐち ゆや)による力が大きいようです。

1898年の総選挙で和歌山3区から出馬し、衆議院議員に当選した山口熊野氏は、一貫して紀伊半島での鉄道敷設の必要性を訴えます。当時からこの地域は人口が少なかったそうで、「サル乗せて走るか熊野の汽車の旅」と揶揄されながらも粘り、1919年に着工が可決。しかし、戦争の影響もあり、和歌山駅から亀山駅(三重)までの全区間が開通したのは、着工から40年後の1959年でした。

つまり、もともと人が住んでいたり、運ぶものがあったりして、「収益が見込める(儲かりそう)」という理由で建設された路線ではないので、赤字路線となるのは必然かもしれません。

■ 参考:JR北海道と赤字路線について

2日目と3日目は世界遺産「熊野速玉大社」のそばにある新宮速玉ユースホステルに宿泊。

ちなみに、福井のユースホステルに続き、こちらのユースホステルも2020年8月に閉館となっています。

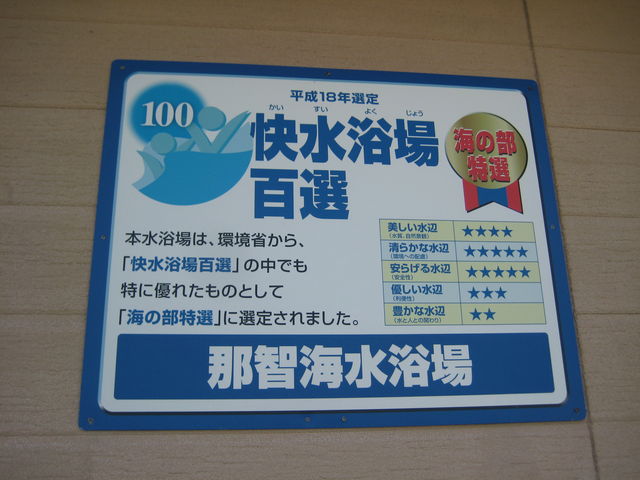

3日目は移動せず、那智海水浴場へ遊びに来ました。この辺りはサンゴが生息していたり、アカウミガメが産卵のために上陸したり、さらにはイルカ漁やクジラ漁も行われていたりと、海が豊かな地域です。

那智海水浴場は快水浴場百選にも選ばれており、確かに綺麗な海でした。

天気が回復したのもよかったです。

那智といえば「那智の滝」をはじめ、世界遺産・熊野古道や温泉など、もっと見るべきスポットはあるはずですが、この日は1日中海で遊んでいました(笑)

那智海水浴場の最寄り駅・那智駅には「中村覚之助 顕彰碑」が置かれていました。那智出身の中村氏は、明治時代の日本に初めてサッカーを紹介した人物とされ、日本サッカーの始祖と言われています。

大阪を出発してから4日目、紀勢本線もラストスパートです。新宮駅のお隣「鵜殿駅」はもう三重県。つまりJR東海管内となります。新宮駅から鵜殿駅までの区間が、JR東海唯一の和歌山県内区間です。

紀勢本線の起点は亀山駅ですが、その手前で少し寄り道。参宮線に乗り換えてやって来たのは伊勢市駅です。この駅は宇治山田町山田地区に設置されたため、当初は「山田駅」として1897年に開業しました。

参宮線は参宮鉄道という会社によって、1893年に津駅ー多気駅ー宮川駅間が開業。それから4年後の1897年に宮川駅ー山田駅間が開業しました。

1893年に参宮線が開業する2年前、1891年に津駅は、亀山駅からやって来る関西鉄道の支線の終点として開業しました。

関西鉄道は1889年に草津駅ー三雲駅、その翌年に三雲駅ー四日市駅までが開業した路線です。つまり、紀勢本線は当初、亀山駅から延びる支線として開業し、伊勢神宮へのアクセス路線となっていたのです。

なお、伊勢市駅まで来ましたが、伊勢神宮までは駅から少し離れていたので行きませんでした。

紀勢本線は1923年に多気駅ー栃原駅間が開業。一方で和歌山方面からも工事が進み、1924年に和歌山駅ー箕島駅間が開業。その後も東西から延伸され、最後に熊野市駅ー尾鷲駅間が開通しました。

伊勢市駅からは、伊勢鉄道を経由する快速みえに乗車し、一気に名古屋へ。途中の津駅~河原田駅の区間はJRではないため、青春18きっぷを使うことは出来ず、車内で別途金額を支払いました(2022年現在510円)。

ということで、大阪から紀勢本線で紀勢半島をぐるっと回って、名古屋駅に到着しました。

昼食は名古屋名物・味噌カツとそば。午後は東海道線を乗り継ぎ、この日のうちに東京へ帰ることが出来ました。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント