ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2024年 鹿児島県の離島を巡る旅」その10をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

喜界島は雨が少ない?島の気温と降水量

2024年3月13日、奄美群島のひとつ喜界島を原付で巡っています。

前回は海の玄関口・湾港周辺をご紹介しましたが、次の目的地は「東経130度線モニュメント」です。

喜界島は集落以外の平地がほぼさとうきび畑。3月はさとうきびの収穫シーズンで、こちらの畑はすでに収穫を終えたようです。

こちらはもともと町立の坂嶺幼稚園と坂嶺小学校があった場所。喜界島では2012年に町立の幼稚園・小学校・中学校が以下のように整理統合されました。

- 9つの幼稚園を廃止→2つの幼稚園を新設

- 9つの小学校を廃止→2つの小学校を新設

- 3つの中学校を廃止→1つの中学校を新設

坂嶺幼稚園と坂嶺小学校もその時に廃止され、現在は小規模多機能ホーム十五夜として運営されています。

3月の喜界島の平均気温は17.4度。ちょうど東京の5月と同じくらいですが、原付で風を全身に受けながら走ると体感的には少し肌寒く感じます。

喜界島は年間の気温差が小さい海洋性気候で、直線距離で約40km離れた奄美大島・名瀬と気温の傾向はほとんど同じです。一方、両地点の年間降水量は大きく異なります。

■参考:奄美大島の気候について

喜界島の年間降水量(平均値)は、奄美大島よりも1000mm以上少ないのです。ただ、名瀬は喜界島以外の3地点よりも降水量が多いため、喜界島の降水量が少ないのではなく、奄美大島の降水量が多いのかもしれません。ということで、奄美群島の島々で比較した結果がこちら。

やはり降水量が多いのは奄美大島の特徴のようです。南の島というと雨の多いイメージがありますが、南西諸島の多くは上昇気流を生むほどの高い山が少ないため、意外にも降水量の少ない島が多く見られます。例えば、沖縄の南大東島(最高地点75m)も、年間の平均降水量は1639.3mmです。

■参考:2016年 南大東島旅行記

そのため、こうした島々ではしばしば水不足が起こります。隆起サンゴ礁で出来ている喜界島では、降った雨水がすぐに保水力が乏しい石灰岩の地中へ染み込んでしまうため、大きな川や池などは見られません。

しかも、7月から10月の降雨のほとんどは、台風による不規則かつ集中的なものです。そのため、豊富な雨量を十分に活用出来ず、台風の少ない年にはトラックで水を運んで畑に撒くといった重労働や、不安定な農業経営を強いられてきました。そうした農業環境が地下ダムによって改善されたのでした。

■参考:宮古島の水不足と地下ダム

東経130度線モニュメントへ

島の北西部に位置する集落・小野津にやって来ました。

この集落には東経130度線が通っているとのこと。国内では天草下島や長崎県、佐賀県の一部地域が東経130度線上にあり、佐賀県唐津市には「東経130度交差点」もあるそうです。

こちらが海辺に設置された東経130度線モニュメント。喜界島では毎年「東経130度喜界島マラソン」も開催されるなど、東経130度を推しているようですが、その割には地味なモニュメントです。また、モニュメントの横にある案内板には「子午線モニュメント」とも書かれています。

本初子午線の意味

子午線は中国由来の言葉です。古代中国では方位や時刻を十二支で表し、真北を「子」、真南を「午」と呼びました。その両者を結ぶ線を「子午線」と呼んだことから、子午線は地球上に無数に存在します。

一方、英語にも子午線を意味するMerdianという単語があり、こちらは【medius(中央)+ dies(日)=正午=太陽が南中する時刻】が由来です。

- 子午線:十二支を用いて「子(北)-午(南)」を結ぶ線

- Meridian:太陽が正午に通る線

どちらも「南北を結ぶ線」を意味しますが、由来となった文化的背景(十二支 vs 太陽南中)が異なります。また、イギリスの旧グリニッジ天文台の中心を通る子午線(prime meridian)を、日本では『本初子午線』と呼びますが、この「本初」は「根本・最初」という意味を持つ日本語です。

「本初子午線経度計算方及標準時ノ件」という勅令により、子午線が日本の標準時と定められたのは1986年のこと。つまり「本初」とは明治時代に使われていた古い日本語で、「本初子午線」という呼び方は、明治期以降にprime meridianを訳すために造られたと考えられます。

東経130度とは

東経130度線モニュメントのそばには、こんな案内板もありました。

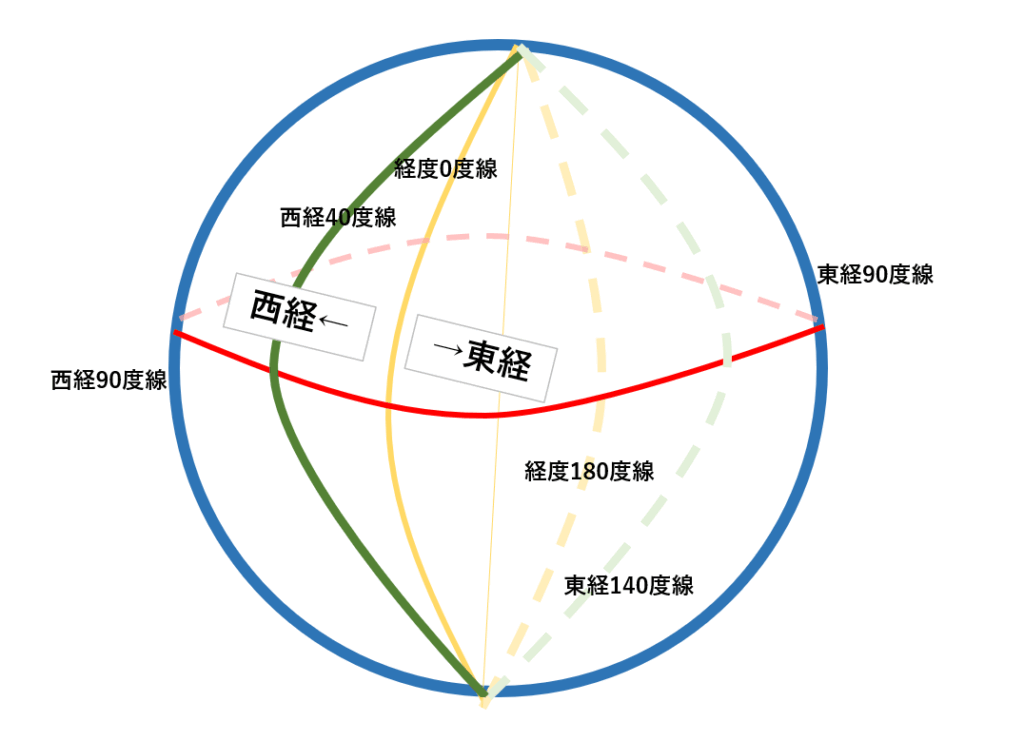

【クイズ】東経130°線を北に進めば北極が終点、南に進めば南極が終点となります。では、北に進んで北極を通過すると何度線になるでしょうか。

答えは看板の裏をごらんください。とのことですが…

答えが無かったので、このクイズの答えを調べてみます。まずは、そもそも「東経」という言葉の意味から。学研キッズネットでは、東経が「イギリスのグリニッジを通る子午線を0度とし、そこから東へ180度まで数えた経度」と紹介されています。また、同じ経度を結んだ子午線が「経線」です。

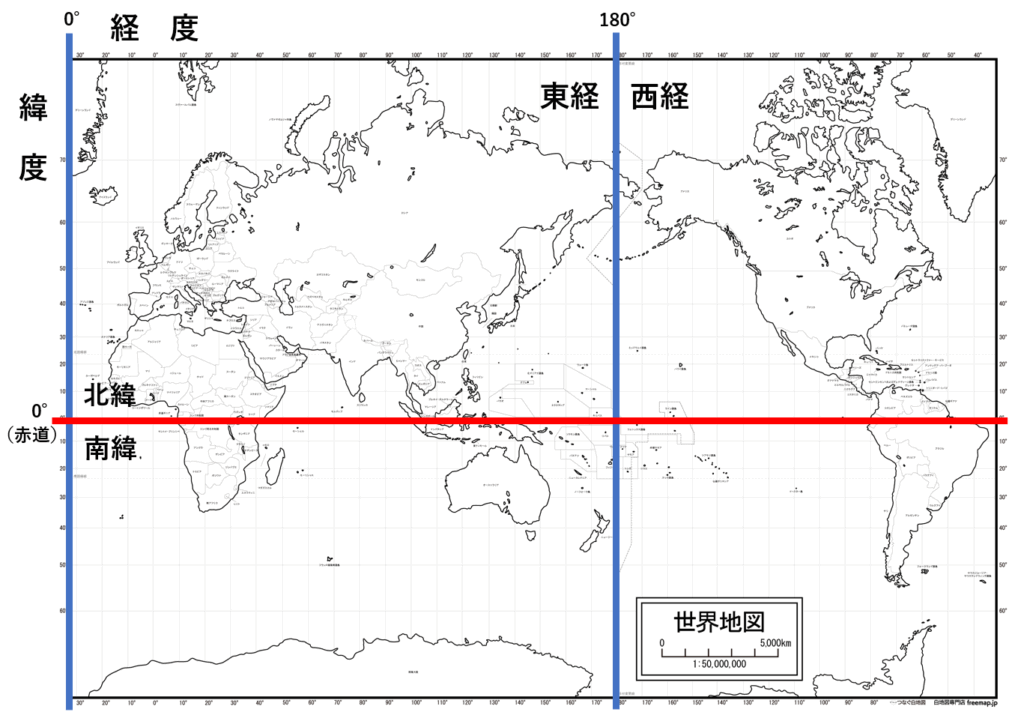

平面の世界地図にするとこんな感じ。東経も西経も0度で始まり180度まであります。平面なので感覚が分かりにくいですが、この地図を球形にすると、経度0度線の裏側が経度180度線となるのです。

ということで、クイズの答えは西経50度です。なお、地球は24時間で1周するため、経度15度ごとに時差が1時間生じます(360度÷24時間=15度)。この仕組みに基づき、日本の標準時子午線は東経135度と定められており、イギリス(本初子午線)との時差は9時間です。

小野津集落には為朝伝説が残る

東経130度にはあまり意味が無い、言い換えると東経129度や131度の違いが無いため、価値が分かりにくい観光資源となっています。

せっかくなので、東経130度の集落・小野津を散策。前回ご紹介した中間集落と同様に、この集落にもサンゴの石垣が残されています。

東経130度よりもこちらの方が観光資源になりそうな立派な石垣で、保存状態も良さそうです。

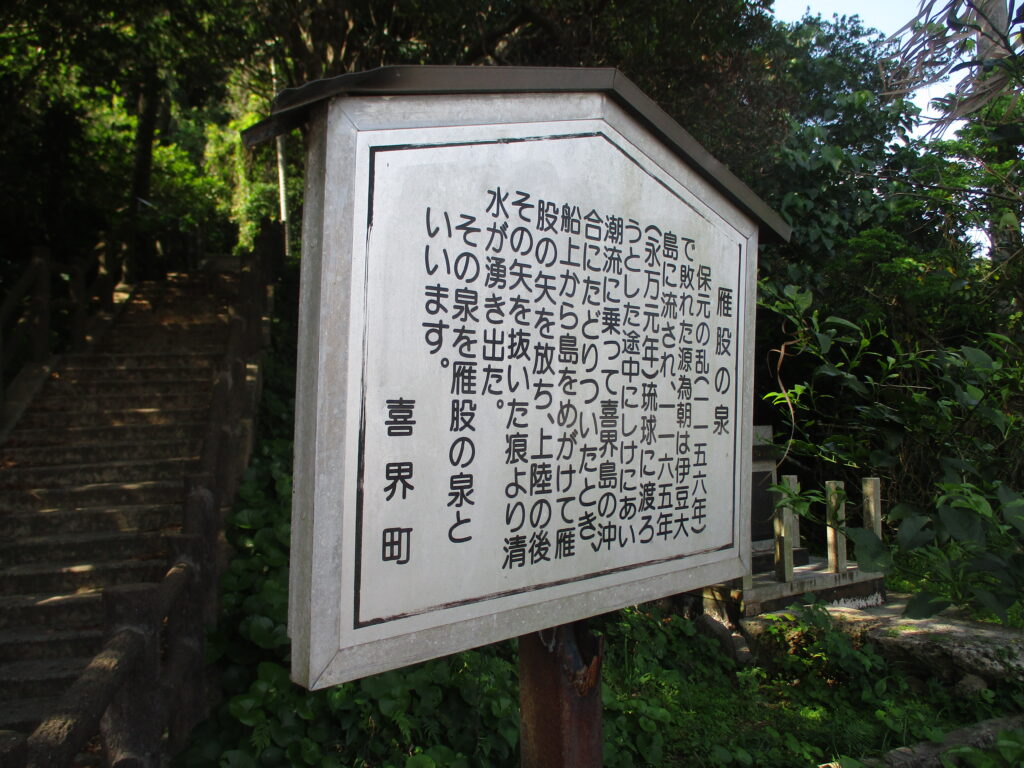

こちらは『雁股の泉』。案内板の内容を要約すると以下の通り。

- 1156年、保元の乱で敗れた源為朝が伊豆大島に流される

- 1165年、琉球へ渡ろうとした為朝だったが、途中で時化に遭う

- 潮流に乗って喜界島の沖合に辿り着く

- 船上から島をめがけて雁股の矢(矢じり(先の部分)が二股に分かれている矢)を放つ

- 上陸の後、その矢を抜いた場所から清水が湧き出た

こちらがその泉。茶色く濁っており、泉というよりは水たまりですが、喜界島では貴重な湧水です。為朝が上陸したという話は南西諸島の各地にあり、本当に喜界島に上陸したのかは分かりませんが、昔からこうした伝説とセットで大切にされてきたのでしょう。

■参考:加計呂麻島にも為朝は上陸した?

こちらの立派な鳥居は八幡神社。由緒など詳しいことは分かりませんが、源為朝が喜界島に上陸し創建した神社であると紹介するネット記事も見られます。

小野津小学校も2012年の整理統合で廃止された学校です。現在は、宿泊施設として再利用されています。

10時45分、続いて向かうのは小野津集落の外れにあるムチャ加那公園です。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント