ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2024年 鹿児島県の離島を巡る旅」その9をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

喜界島を時計回りに観光する

2024年3月13日、鹿児島空港からの飛行機で喜界島に上陸しました。

時刻は9時半。空港で原付を借りたので、夕方まで島を時計回りに観光します。喜界第一ホテルに荷物を置いた後、まず向かった場所は、フェリーが入出港する湾港です。

海の玄関口・湾港

こちらは喜界第一ホテルの近くにあったバス停『信号機前』。後方に見えているこの信号が、喜界島で唯一の信号機です。1周30km以上ある島ですが、信号機が無くても事足りるのでしょう。

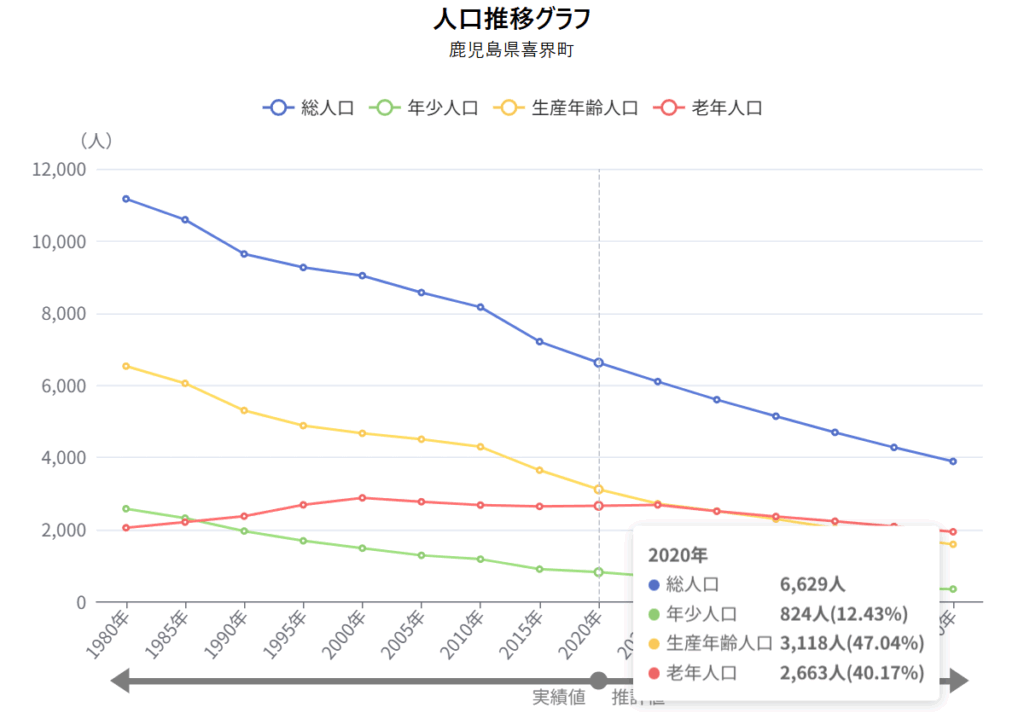

2020年の国勢調査によると、喜界町の人口は6,629人。日本エアコミューターが就航する鹿児島の離島(種子島・屋久島・喜界島・奄美大島・徳之島・沖永良部・与論)の中では、与論島に次に人口の少ない島です。

ほっともっとは島にある数少ない全国チェーンのお店。スーパーは数軒ありますが、コンビニはありません。

こちらは港のそばにあったパチンコ屋さん。島の数少ない娯楽施設です。

近くにはもう1軒パチンコ屋さんがありました。それなりに需要があるのでしょう。

喜界島の海の玄関口・湾港に到着しました。マルエーフェリーと奄美海運のコンテナが並ぶ中に、JR貨物のコンテナも置かれています。

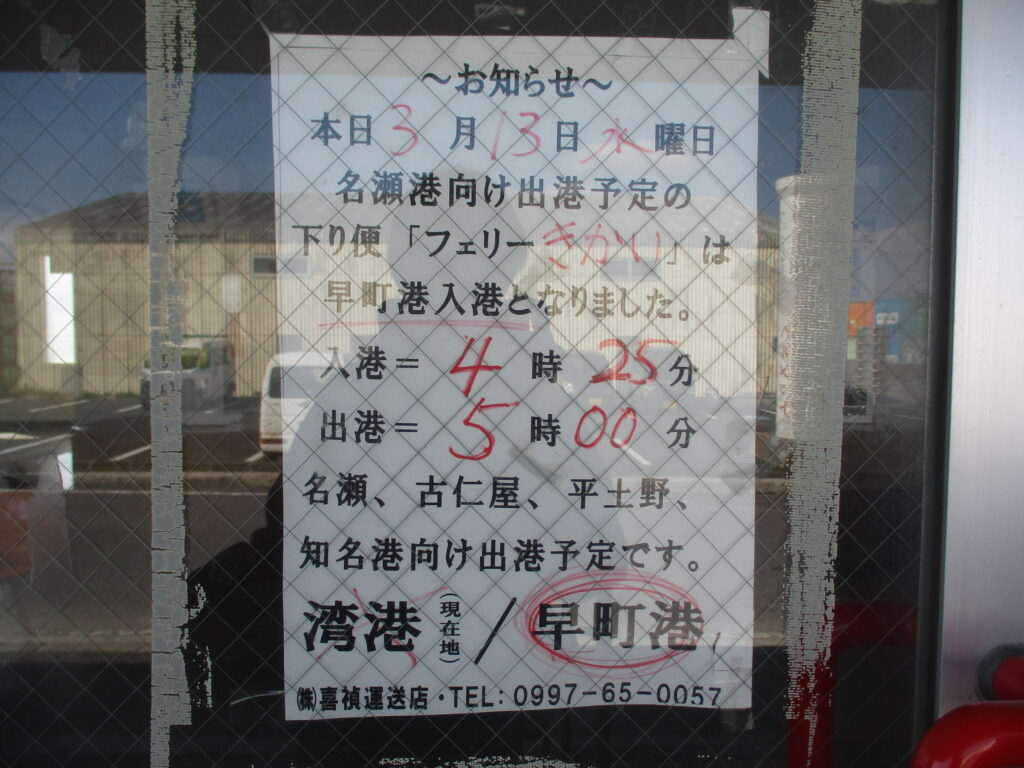

翌日は朝5時に湾港を出港するフェリーに乗船する予定です。泊まっている宿「ココネドコ喜界島」からの距離は約700m。歩いて10分ほどで来ることが出来ますが…

この日のフェリーは湾港ではなく「早町港」に入港したようです。

湾港から早町港までの距離は約9km。GoogleMapによると徒歩で2時間かかる計算です。奄美海運のホームページに早町港の案内は無いので、入港する港は直前に決まると思われます。

こちらがこの日の湾港の様子。海はなかなか荒れており、明日のフェリーもどうなるか分かりません。もし、5時の船に合わせて港に来て、早町港入港だった場合は当然間に合わないので、フェリーで島を出ることが出来るかどうかは運次第と言えるでしょう。

さとうきび栽培が盛ん!島の産業をご紹介

引き続き湾港から喜界島の北部を目指して原付を走らせます。

港のそばに巨大なタンクがありました。こちらは喜界島酒造。喜界島で黒糖焼酎を製造している会社です。黒糖焼酎の原料といえば「さとうきび」。喜界島では、さとうきび栽培が盛んで、1戸当たりの収穫面積は鹿児島県内で最大規模になるそうです。

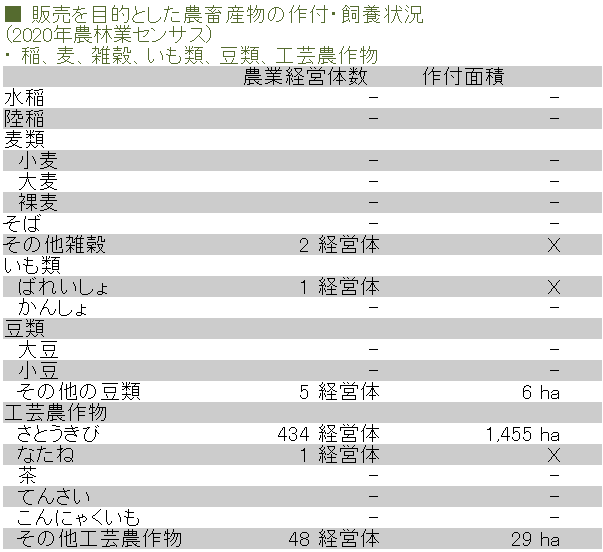

■参考:1

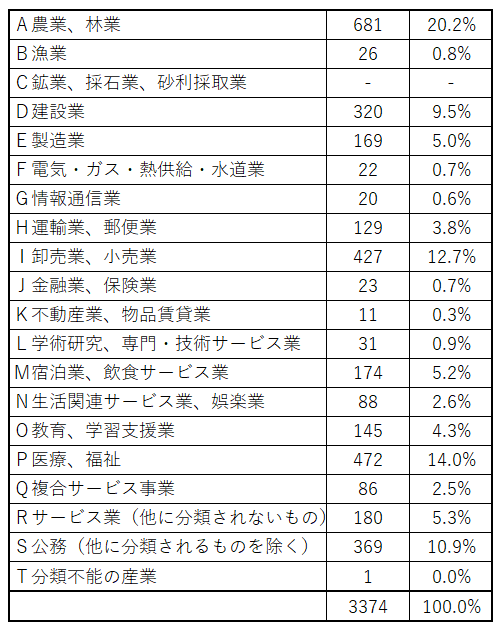

2020年の国勢調査によると、島民の約20%が農業に従事しており、喜界島が「農業の島」であることが伺えます。また、島の面積に占める耕地の割合は約40%にもなるそうです。

■参考:2

こちらは自動車教習所。その向こうに見えている工場は子牛のセリ市場です。他の南西諸島の島々と同様、喜界島でも子牛(後に松阪牛などブランド和牛となる)の飼育が行われています。

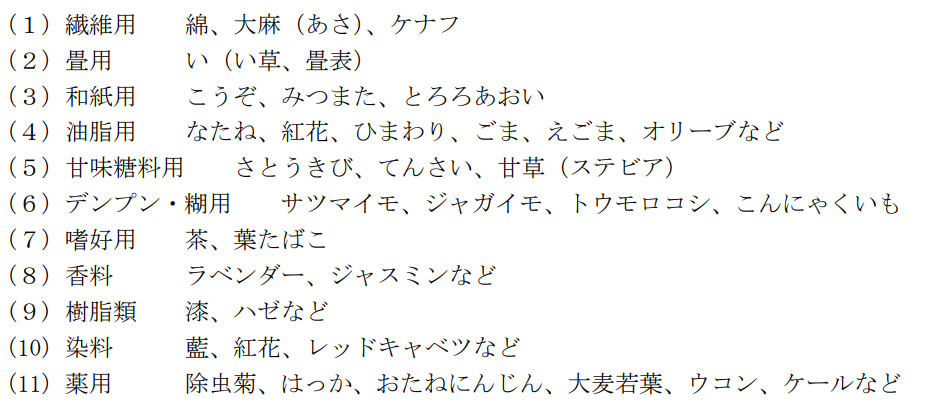

ただ、喜界島が他の南西諸島の島々と異なるのは、畜産が農業の中心ではないという点でしょう。2023年の市町村別農業産出額(推計)は、肉用牛が8.1億円であるのに対し、工芸農作物が25億円となっています。しかし、「工芸農作物」はあまり聞き馴染みの無い単語です。

農作物は利用法によって食用作物・工芸作物・飼料作物に分類されます。農林水産省によると、工芸作物は工芸品や工業製品の原料として利用されることを目的に栽培され、加工を経て人々に利用される作物のこと。大きく11種類に分類され、喜界島の場合は(5)甘味糖料用、つまり『さとうきび栽培』が盛んということです。

2020年の農林業センサスにおいても、工芸農作物「さとうきび」の経営体は434と、他の農作物に比べて多いです。また「その他工芸農作物」は『白ゴマ』であると考えられます。

サンゴ礁を基盤とした保水性が乏しい地層であることに加えて、台風常襲地という営農に厳しい環境ですが、地下ダムが整備されたことをきっかけに、日本一のゴマの産地となったそうです。

こちらは空港の近くにあるヨシカワお土産センター。

お土産にもゴマを使ったお菓子がたくさん並んでいました。秋の収穫期になると、刈り取ったゴマの穂が天日干しのために道路沿いにずらりと並び、島内各地で「セサミストリート」と呼ばれる風景が見られるそうです。

私が訪れた3月は、ちょうどさとうきびの収穫シーズン。収穫されたさとうきびは、生和糖業株式会社の製糖工場へ運ばれます。1959年に生和糖業が操業を開始したことで、それまで生産と製糖の両方を担っていた農家は生産に専念できるようになりました。

この日も、収穫したさとうきびを積んだトラックが行き交い、周囲には稼働中の製糖工場ならではの甘く独特な香りが漂っています。

観光地化されていない島

製糖工場からの近くに、いい雰囲気の集落があったので寄り道してみます。

こちらは「中間」という集落。道は舗装されておらず、家々はサンゴの石垣に囲まれています。喜界島では「阿伝」がサンゴの石垣が残る集落としてよく紹介されますが、実際には他の集落にも、こうした昔ながらの景観が受け継がれているようです。

島の周囲にサンゴ礁が分布する沖縄や奄美では、昔から海岸に打ち寄せたサンゴを家屋の周囲に積んで、強風や海水の飛沫を防いできました。しかし、

- 藁屋根からトタン屋根に変化したこと

- 集落の中の道路を消防車が入れるように拡大する必要があったこと

- 道路の側方に排水路を設ける必要があったこと

などから、喜界島では1950年代後半に多くの集落で道路の拡幅工事が行われ、この際に既存の石垣を積み直した家と、ブロック塀に換えた家が生じたそうです。

■参考:3

また、こうしたサンゴの石垣には、隙間にハブが棲みつくと言われますが、喜界島にはハブがいません。ネットでは、「ハブがいないため、石垣の保存状態が良い」とも紹介されています。

■参考:与路島の集落に残るサンゴの石垣とハブ棒

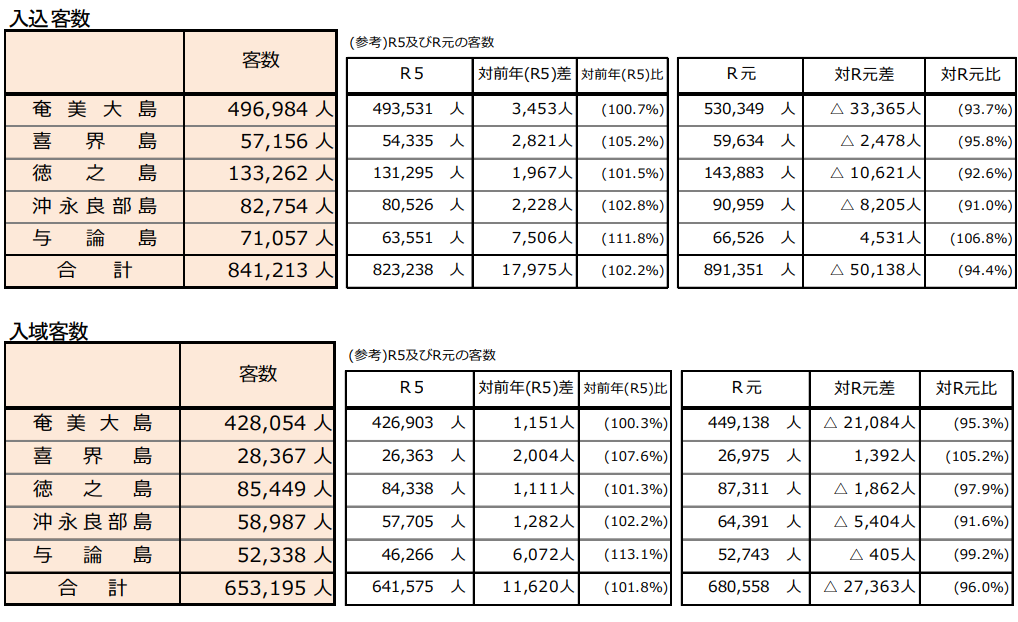

喜界島は、奄美群島(加計呂麻島・与路島・請島を除く)の中で最も観光客が少ない島です。農業が産業の基盤として確立しているため、観光に大きく依存する必要がないのかもしれません。

入込客数=群島外からの移動(入域客数)+群島内の移動

入域客数=群島外からの移動

観光地化されていないからこそ、昔ながらの素朴な景観が残されており、それ自体がこれからの観光資源として注目されていくことでしょう。こうした場所に出会えるのが原付旅ならではの魅力。レンタカーやバスで移動していたら、きっと通り過ぎていたはずです。

時刻は10時になりました。まだ島に上陸してから1時間しか経っていません。すでに充実した観光を楽しむことが出来ていますが、引き続き観光地化されていない島を観光していきます。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント