ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2024年 鹿児島県の離島を巡る旅」その6をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

日帰り バスと徒歩で上甑島・中甑島・下甑島に上陸

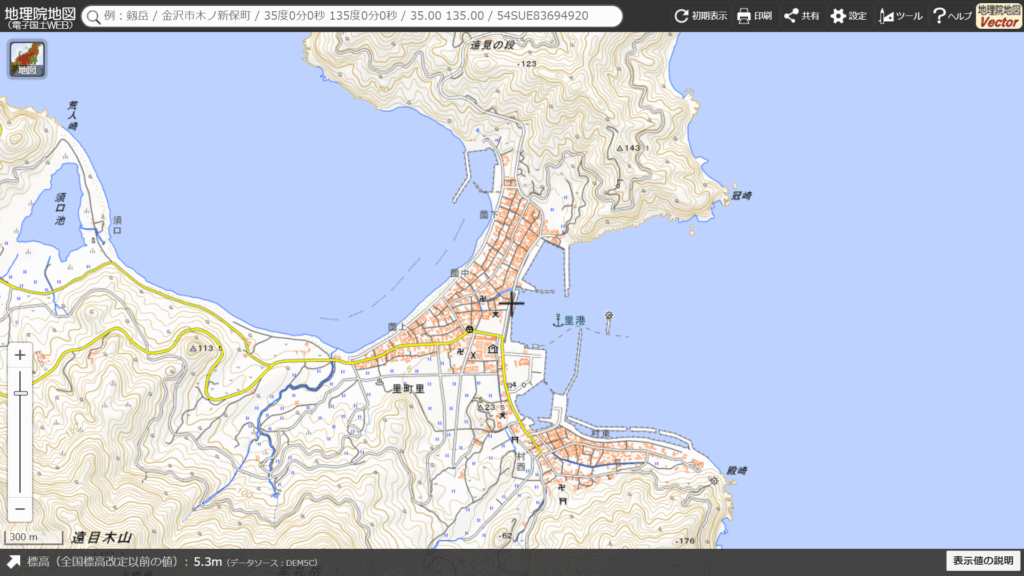

2024年3月12日9時40分、鹿児島県薩摩川内市の上甑島・里港に上陸しました。

甑島は北東から南西方向に約35kmにわたり連なる列島です。北部に上甑島、中部に中甑島、南部に下甑島があり、全体の面積は117.04km²(上甑島が44.20km²・中甑島が7.28km²・下甑島が65.56km²)。全島が薩摩川内市に属しています。

上陸した「里」は、陸繋砂州(トンボロ)上にある集落です。全長は南北約1,500m、最大幅は1,000mで、『日本三大トンボロ(函館・潮岬・里)』のひとつに数えられます。里遺跡からは甑島唯一の縄文土器も出土しているそうです。

■参考:陸繋砂州(トンボロ)とは

なお、今回の滞在は日帰り。14時20分に下甑島・長浜港を出港するフェリーに乗船するので、それまで約4時間40分、バスと徒歩で上甑島・中甑島・下甑島への上陸を目指します。まずは、里港を9時50分に出るこしき縦貫バスに乗車。

バスの車窓から上甑島を観光

まずは車窓から上甑島を観光します。

里地区の小高い丘の上に残る城跡「亀城跡」は、承久の乱(1221)で功績をあげた武将・小川氏の子孫、季直(すえなお)が地頭として甑島に入り、この地に築城したと言われています。鎌倉時代中期から370年間、甑島は13代にわたり小川氏が統治を行いました。

江戸時代に入ると、幕府は一藩につき1つの城のみを認める「一国一条令」を発布。これに対して薩摩藩初代藩主・島津家久は、自らの居城となる鹿児島城(鶴丸城)を築き、これを本城としました。鹿児島県内には江戸時代以前に、シラス台地の山を削ってつくられた「山城」と呼ばれる城跡が多く残っており、薩摩藩の直轄地となった甑島の亀城跡もそのひとつです。

薩摩藩は亀城跡の近くに「麓」と呼ばれる集落(武家屋敷群)をつくり、武士たちを住まわせました。江戸時代末の薩摩藩領内には120か所もの麓があったとされます。薩摩藩は他藩に比べて武士の人数が多く、領地を小さく分け、武士を分散して住まわせる「外城制度」を採用することで、薩摩藩全体の防衛を図ったのです。

上甑島と下甑島には、玉石垣(丸石の石垣)が特徴的な旧武家屋敷の町並みが残っています。里武家屋敷跡(里麓)や手打武家屋敷通り(手打麓・下甑島)は、日本遺産「薩摩の武士が生きた町~武家屋敷群『麓』を歩く~」の構成文化財に指定されています。

■参考:1

里集落を抜けると山の景色に変わりました。

こちらは中甑湾に面した中甑集落。この辺りは上甑島ですが、番地は「中甑」となっています。

そしてバスは最初の橋「甑大明神橋」へ。

上甑島から「中島」という島へ渡ります。中島には人が住んでいないのでしょう。一般的に『甑島』として紹介されるのは「上甑島」「中甑島」「下甑島」の3島だけで、バス停も設置されていません。

中島から鹿の子大橋を渡ると中甑島に上陸です。橋を渡った場所にあるバス停「鹿の子大橋」でバスを降車。ここまでの運賃は150円でした。

中甑島に上陸

せっかくなので、鹿の子大橋(全長240m)を歩いて渡ってみます。

橋の下の海はなかなか綺麗です。

ただ、この日は風が強く、甑大明神橋の風速は10mと表示されていました。

こちらは中島から見た鹿の子大橋。上甑島と中島を結ぶ「甑大明神橋」は1993年に、中島と中甑島を結ぶ「鹿の子大橋」は1991年に完成した橋です。そして、中甑島と下甑島を結ぶ「甑大橋」が2020年8月に開通したことで、下甑島にも歩いて行くことが出来るようになりました。

ということで、ここから約8kmを歩いて、下甑島上陸を目指します。まずは小池隧道(全長452m)を通過。

トンネルを抜けると、中甑島唯一の集落である平良地区が見えてきました。

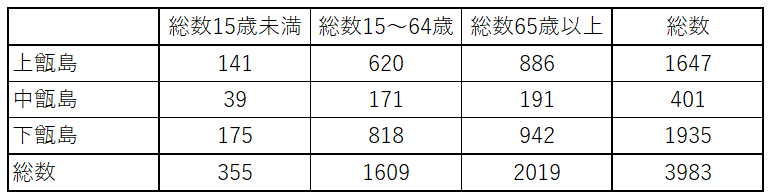

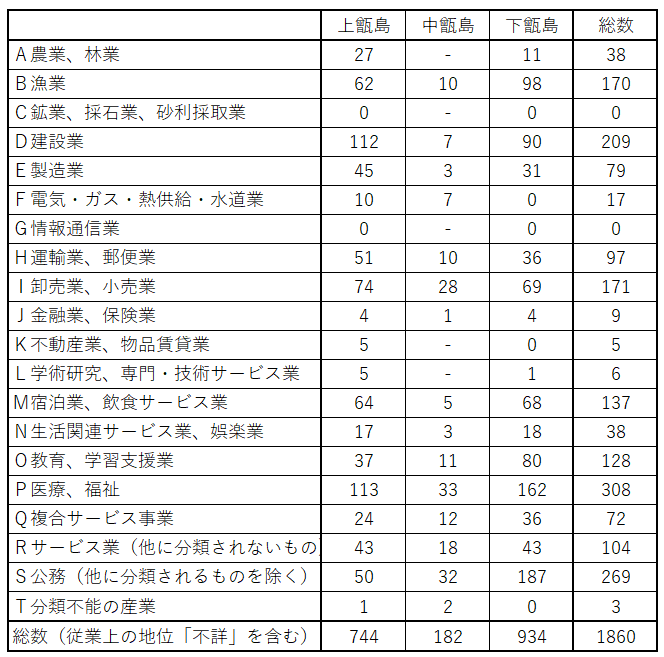

2020年の国勢調査によると、甑島3島の人口は約4,000人。中甑島の人口が最も少なく、その数は401人となっていますが、先ほどもご紹介した通り、上甑島の一部も「中甑」となっているため、実際に中甑島に住んでいる人の数はもっと少ないはずです。

また、甑島全体では「医療、福祉」に従事している方が最も多く、次いで「公務」「建設業」となっていることから、高齢者が多く、年金や税金が中心の経済であることが伺えます。

私が歩いているのは県道351号線。歩いている人はおらず、車やバイク、自転車もほとんど通りません。鹿児島県の資料によると、1955年から2020年にかけて、甑島における人口減少率は83.1%となっています。

文字が多すぎて、何を伝えたいのか読めない道路の注意書き。「この先交差点注意スピード落とせ」と書かれています。

この場所を左へ曲がったら平良集落、まっすぐ進むと中甑島と下甑島を結ぶ甑大橋があります。また、甑大橋は風速12mの風が吹いているようです。

続いては、甑大橋の開通に合わせて作られた平良トンネル(全長1,674m)へ。

新しいトンネルなので、中は綺麗で、照明も明るいです。

トンネルを抜けた場所には「暴風・波しぶき注意」と書かれた看板が設置されていました。果たして、風速12でも歩いて橋を渡ることは出来るのでしょうか。

黒浜トンネル(全長587m)を抜けると、いよいよ甑大橋です。

甑大橋を歩いて渡る

中甑島に上陸してから約1時間、ついに甑大橋が見えてきました。

2020年8月29日に開通した甑大橋。その全長は1,533mと、鹿児島県内で最も長い橋となっています。歩道は無く、路肩も狭いので、注意して歩かなければいけません。

橋の上は時に身体を持っていかれそうになるほど、猛烈な風が吹いていました。

写真では分かりませんが、波しぶきもミストのようになって舞っています。他に歩いている人はおらず、車も通らないので、本当に歩いて渡っていいのか不安になるレベルです。

橋の最も高い場所は23m。中甑島と下甑島を隔てる藺牟田瀬戸は当然荒れており、危険と恐怖を感じながらも、歩くしかありません。これほどの風の中を歩くのは人生初のことです。

20分かけてなんとか渡りきることが出来ました。

甑大橋の工事が始まったのは2011年度のこと。藺牟田(いむた)瀬戸の激しい潮流や台風、冬の季節風で、9年に及ぶ橋の建設工事はかなり大変だったようです。

■参考:2

こちらの鹿島トンネルから下甑島へと入ります。

下甑島・鹿島集落を散策

11時45分、甑大橋を渡り、下甑島の鹿島地区にやって来ました。

甑大橋とは打って変わって、風も無く、海も穏やかで、静かな時間が流れています。この辺りは「鹿島」という地区で、一時期は下甑村から分村し、鹿島村というひとつの村となっていました。

下甑島は縦に長く、鹿島地区から役場のある手打地区までは直線距離で約18km。道路が無い時代は船で行き来しなければならないなど、鹿島地区の人々にとって、下甑村に属していることは何かと不便だったようです。

上甑島・中甑島・下甑島に上陸し、今回の目的は達成出来たので、ここから串木野行のフェリーに乗ることが出来たら楽ですが、フェリーの鹿島港寄港は2023年に廃止されました。

そのため、ここから再びバスに乗り、長浜港へと移動します。バスの時間まで1時間以上あるので、鹿島の集落を歩いて散策することに。

こちらは「海岸堤防構築記念碑」。案内板を要約すると以下の通り。

- 鹿島は、台風常襲地帯であり大昔から惨害を被ってきた

- 水神信仰は、水神を祭祀することにより、度々襲う風水害や子供たちの水難事故を防ぐことを願ってのもの

- この石碑は護岸堤防の構築を記念して建立されたもの

- 1898年の台風で惨害を受けた際に県に申請され、1899年に着工、1900年に竣工したもの

「水神信仰」「記念碑」「護岸堤防」という3つの主語が登場するので、説明を読んでも良く分かりません。

「藺落」と書いて「いとし」と読む難読地名。藺落展望所からは、日本におけるウミネコの繁殖南限地である鹿島断崖を見ることが出来るそうです。今回は時間が微妙なので行かず。

何だか良い感じの建物がありました。こちらは1930年に藺牟田漁港の漁業組合事務所として建設された建物で、国の登録有形文化財に登録されています。離島における初期鉄筋コンクリート建築として貴重なようです。

■参考:3

現在は鹿島村離島住民生活センターとなっています。

こちらは集落の外れにある鹿島神社。詳細は不明です。

結局、鹿島港から3つお隣のバス停「住民センター」まで歩きました。ここで長浜港行きのバスを待ちます。

フェリーニューこしき乗船

ちなみに、Dr.コトーといえば、沖縄の与那国島がロケ地として有名ですが、原作のコミックでは古志木島(≒下甑島)がモデルになっているそうです。

13時13分、長浜港方面へ向かうバスは定刻通りにやって来ました。

集落を離れると、バスは山と山の間に通る道を走ります。確かにこの山を越えて、役場の用事など済ませるのは結構大変そうです。

ちょうど、これから乗る串木野行きのフェリーもやって来ました。

13時26分、長浜港に到着。

港にはお土産屋さんや…

喫茶店もあります。

こちらがフェリーニューこしき。2002年から甑島航路に就航しましたが、2025年3月に同航路を引退し、5月末からは長崎県佐世保市と新上五島町・有川港を結ぶ航路で活躍しています。

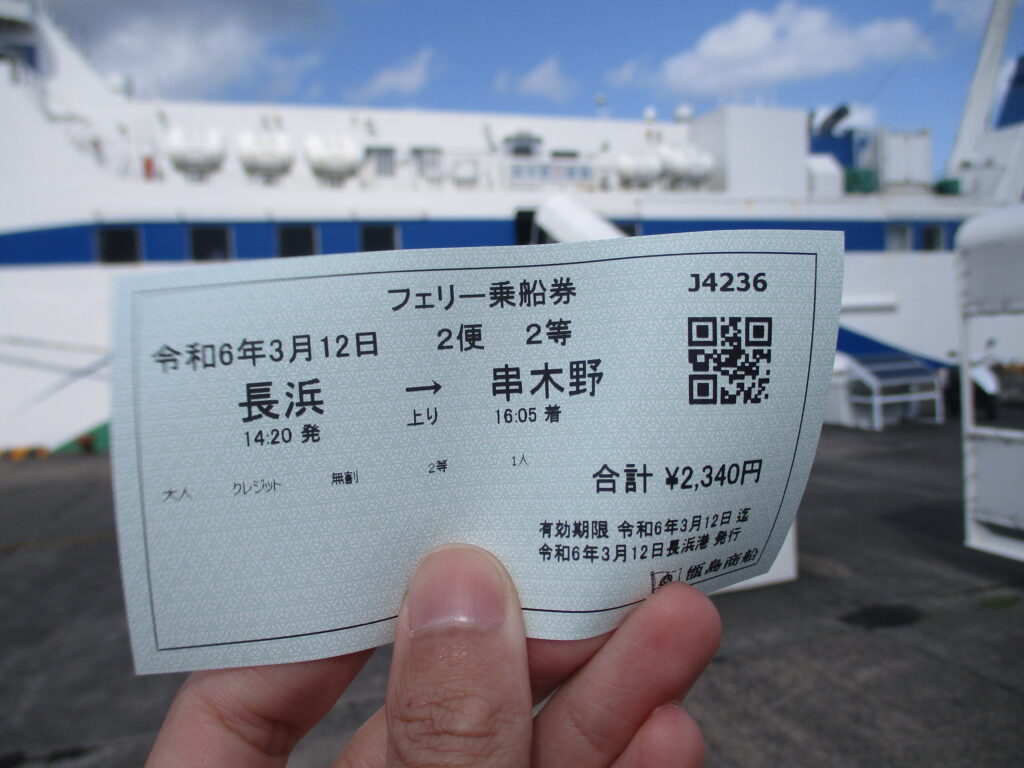

串木野港までの所要時間は1時間45分、運賃は2,340円です。なお、甑島航路にはニューフェリーこしきに代わって「結 Line こしき」が就航しています。

今一度、この日私が乗船したのはニューフェリーこしき。船内は少しレトロな雰囲気が感じられる内装です。

こちらが2等の椅子席。

雑魚寝スタイルの2等和室もあります。

船内にはカップ麺の自販機も設置されていました。甑島・里港から串木野へ向かうお昼の便は長浜港を経由するため、乗船時間が4時間を超えます。そのため、船内で手軽に食事がとれるよう設置されているのでしょう。

案内所ではお菓子も販売されていました。

14時20分、下甑島・長浜港を出港。午後は海況が悪くなる予報でしたが、果たして…

16時05分、ニューフェリーこしきは定刻通り串木野新港に到着しました。船が大きくなったからか、海況が良かったのか、揺れもそれほど無かった気がします。

港から船の到着に接続する形で出ている、16時20分発の路線バス「串木野駅行」に乗車。なお、同じ場所から川内駅行のバスも出ているので注意が必要です。

16時32分、串木野駅に到着。急いでホームに向かい、16時33分発の鹿児島中央駅行きの列車に乗ることが出来ました。この列車が鹿児島中央駅に到着するのは17時09分です。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント