ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2023年 開国の歴史を辿る旅」その2をお届けします。

★ 前回の記事は こちら ★

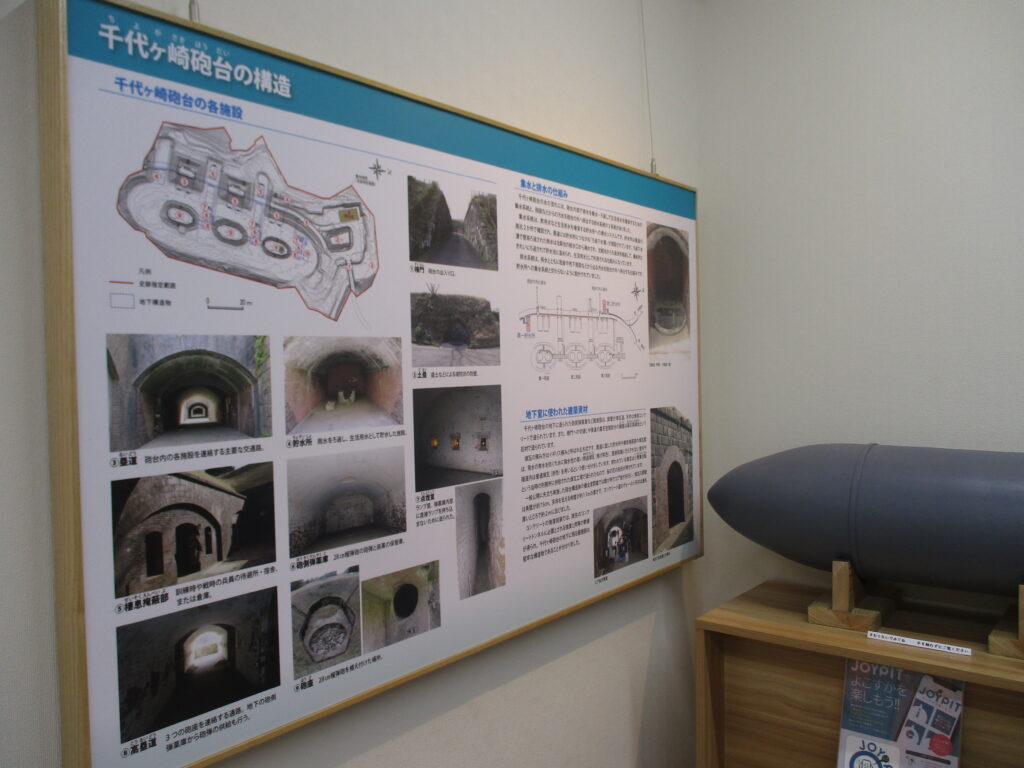

国の史跡&日本遺産 千代ケ崎砲台(横須賀市)を見学

2023年7月16日、日帰りで横須賀を観光しています。今回の旅のテーマは「開国」です。

ペリー公園から歩いてやって来たのは千代ケ崎砲台跡。明治時代から終戦まで使用された、東京湾要塞を構成した砲台のひとつです。戦後は農地となっていましたが、1960年からは海上自衛隊の送信所となり、2013年の施設廃止まで一般人の立入りは禁じられていました。

猿島砲台跡(横須賀市)と合わせて国の史跡に指定されたのは2015年のこと。2016年には「鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴~日本近代化の躍動を体感できるまち~」の構成文化財として、日本遺産にも認定されました。文化庁によると、当初の姿を良好に残し、近代日本の軍事および建築・土木技術の様子を具体的に理解することが出来るそうです。

■ 参考:猿島旅行記

2015年の史跡指定後、横須賀市によって史跡の整備や調査、管理施設の設置などがなされ、2020年10月から土・日・祝日限定の一般公開がスタート。予約不要かつ無料のガイドツアーも行われています。また、史跡の見学も無料です。

ツアー開始のタイミングはその日のガイドさんの数や混雑状況で変わるのでしょう。この日は10分ほど休憩所で待機した後、ツアーに参加することが出来ました。なお、この休憩所には千代ケ崎砲台の資料だけでなく、自動販売機やバイオトイレもあります。

無料のガイドツアーに参加

ここからは、千代ケ崎砲台の写真とともに、休憩所にあった資料やガイドさんの話から聞いた東京湾要塞や砲台の歴史をご紹介します。

江戸時代後期、鎖国をしていた日本に通商を求めてやって来る外国船は、幕府の悩みの種となっていたようです。そこで幕府は、江戸湾の海防政策のひとつとして台場(砲台)の建設を行いました。

■ 参考:江戸時代に建設された「台場」とは?

江戸幕府から代わった明治政府も、欧米諸国からの脅威に備えて、西洋の築城技術と建築資材を導入。なお、当時はまだ航空機が存在していません。そのため、外国艦船の侵入を想定し、重要な地を守備する沿岸砲台の建設に着手すると同時に、探照灯や弾薬庫など必要施設の整備、設置する海岸砲の選定、砲兵部隊の編成などが進められました。

要塞とは何か

1895年に公布されたのが「要塞司令部条例」。その第一条において「永久ノ防御工事ヲ以テ守備スル地ヲ要塞ト称シ各要塞ニハ其地名ヲ冠シ某要塞ト称ス」という、「要塞」の定義が示されました。

日本の要塞建設は、おおむね明治時代に相当する「要塞建設期」、大正時代から昭和時代前期にかけての「要塞整理期」、日中戦争前後から終戦までの「臨時要塞建設期」の3時期に分けられるそうです。千代ケ崎砲台の休憩所で紹介されていた要塞の一覧は以下の通り。

| 要塞建設期 | ||

| 1. 東京湾要塞 | 2. 対馬要塞 | 3. 下関要塞 |

| 4. 由良要塞 | 5. 広島要塞 | 6. 芸予要塞 |

| 7. 佐世保要塞 | 8. 舞鶴要塞 | 9. 長崎要塞 |

| 10. 函館要塞 | 11. 基隆要塞(台湾) | 12. 澎湖島要塞(台湾) |

| 13. 鎮海湾要塞(朝鮮) | 14. 永興湾要塞(朝鮮) | 15. 旅順要塞(中国) |

| 要塞整理期 | ||

| 16. 父島要塞 | 17. 奄美大島要塞 | 18. 豊予要塞 |

| 19. 壱岐要塞 | 20. 羅津要塞(朝鮮) | |

| 臨時要塞 | ||

| 21. 宗谷要塞 | 22. 高雄要塞(台湾) | 23. 北千島要塞 |

| 24. 中城湾要塞 | 25. 舟浮要塞 | 26. 麗水要塞(朝鮮) |

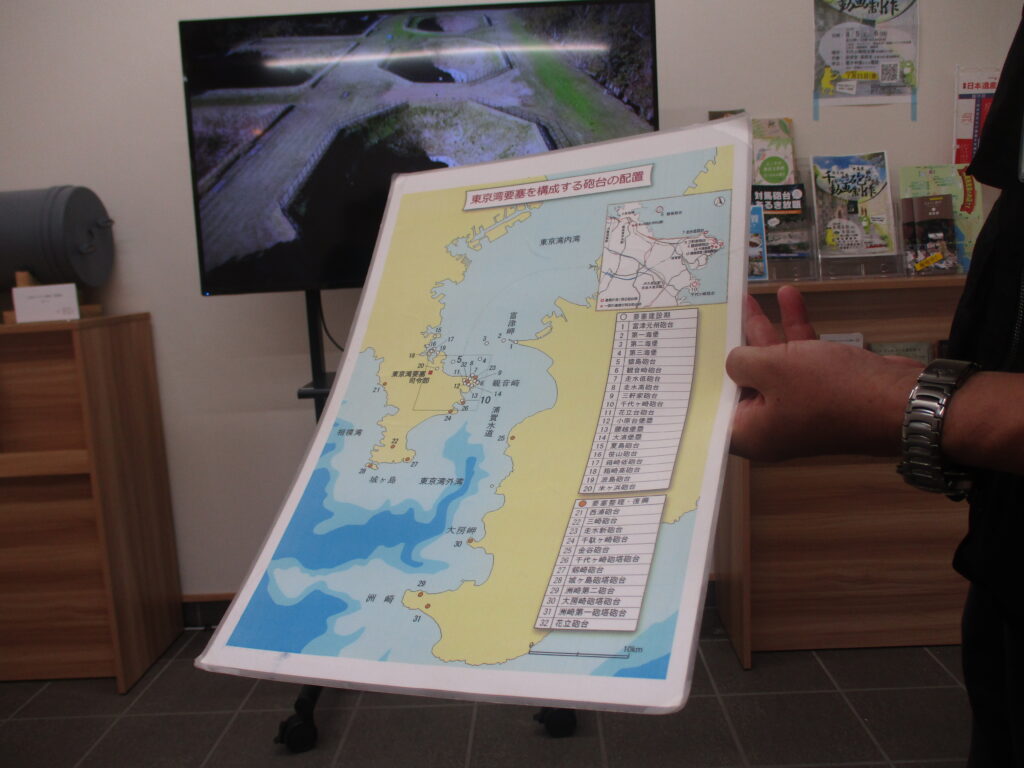

この中で最初に建設されたのが東京湾要塞。首都・東京と横須賀軍港の防御を目的に、要塞整理期に除籍された砲台も含め、1938年に竣工した花立砲台まで32の砲台が築かれました。千代ケ崎砲台もそのひとつです。

東京湾要塞とは何か

1880年に建設着工し、1884年に竣工した観音崎砲台(横須賀市)が、西洋式の築城技術と建築資材により建設された日本で初めての沿岸砲台とされています。

その後、東京湾内が最も狭くなる富津岬から観音崎間を中心に、東京湾要塞を構成する多くの砲台群が築かれました。なお、砲台が三浦半島側に集中しているのは、房総半島側は水深が浅く、大型の艦船は三浦半島寄りを航行(この航路は現在「浦賀水道」と呼ばれる)するためです。

これらの砲台群によって守備する土地を「要塞」と定め、『東京湾要塞』と呼称しました。結局、想定された東京湾での交戦状態に陥ることは一度も無く、1945年8月に終戦。その後、連合国軍による武装解除を受けて役目を終えました。

千代ケ崎砲台の歴史

千代ケ崎砲台が完成したのは1895年のこと。

江戸時代後期に会津藩によって台場が造られた平根山の上(標高65m)に、陸軍が建設した西洋式の砲台です。要塞建設期に建設された東京湾の砲台群で最も南に位置しており、眼下には東京湾を一望することが出来ます。

千代ケ崎砲台の役割は、主に以下の3点。

- 東京湾の入口を防御する観音﨑砲台の援助

- 浦賀湾前面海域への防御

- 久里浜から上陸した敵に対する防御

千代ケ崎砲台の海正面防御砲台には、3つの砲座が南北に並び、1砲座に2問ずつ、合計6門の28cm榴弾砲が配備され、東京湾内湾に侵入しようとする艦船と最初に対峙することが想定されていました。

28cm榴弾砲の砲身は全長約2.8m、最大射程距離は7.8km、砲弾の重量は217kgにもなるそうです。弾道は高く放物線を描き、敵艦の甲板を貫いて、エンジンや火薬庫などの艦艇の重要な部分を破壊する狙いがあったとのこと。

千代ヶ崎砲台の榴弾砲砲座は地表から約6m低い場所に砲床が設計され、周囲はすり鉢状になっているため、大砲が隠れるような形状となっています。また、敵艦艇からの砲撃による着弾の被害を小さくするため、砲側弾薬庫や棲息掩蔽部などは砲座間の地下に造られました。

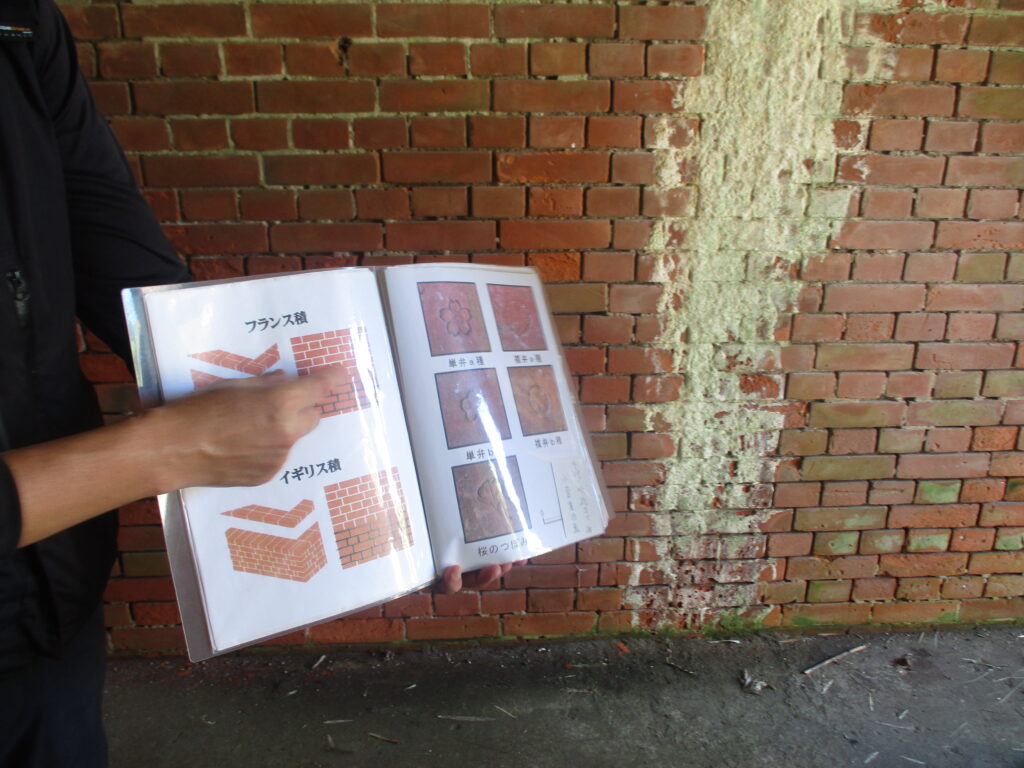

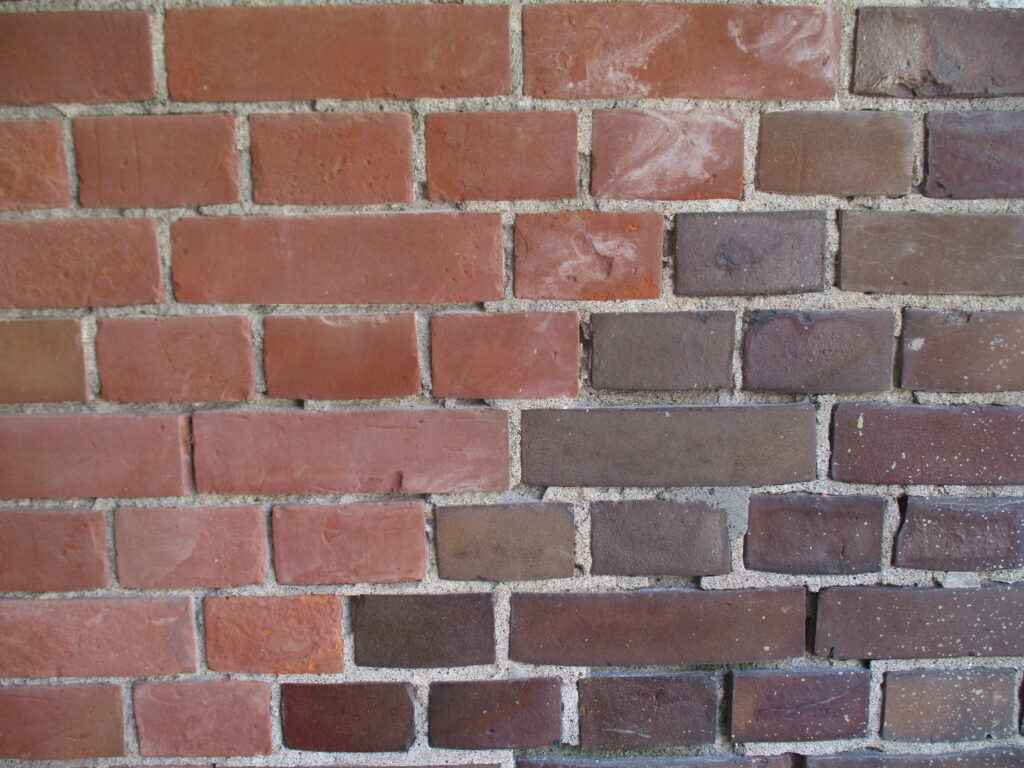

その地下施設の壁は煉瓦造で、その積み方は「イギリス積み」と呼ばれる方式。塁道に面した貯水所や棲息掩蔽部の煉瓦壁は、雨水の帯水を防ぐために撥水性の高い焼過煉瓦(焦げ茶色)、直接雨風にさらされない室内や隧道内は普通煉瓦(赤色)が用いられています。

千代ヶ崎砲台より11年前に建設を開始した猿島砲台は地下施設の壁・天井ともに煉瓦造であり、2つの砲台を比較することにより建築資材や技術の改良と発展を見ることが出来るという紹介もされていました。

千代ケ崎砲台の設備

柵門:砲台の出入り口。

土塁:盛土などによる堤防上の防壁。

塁道:砲台内の各施設を連絡する主要な交通路。

貯水所:雨水をろ過し、生活用水として貯水した施設。

棲息掩蔽部:訓練時や戦時の兵員の待避所・宿舎、または倉庫。

砲側弾薬庫:28cm榴弾砲の砲弾と装薬の保管庫。

点燈室:ランプ室。弾薬庫内部は直接ランプを持ち込まないために造られた。

高塁道:3つの砲座を連絡する通路。地下の砲側弾薬庫から砲弾の供給も行う。

砲座:28cm榴弾砲を据え付けた場所。

ノスタルジックな観光地

ということで、ガイドツアーは45分ほどで終了。3連休中日の日中にも関わらず、観光客はほとんどおらず、ノスタルジックな雰囲気を探検気分で満喫することが出来ました。

時刻は14時半。ここからはバスで久里浜駅まで戻り、電車で横須賀駅へと向かいます。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★ 続きはこちら ★

コメント