ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2023年 開国の歴史を辿る旅」その4をお届けします。

★ 前回の記事は こちら ★

横須賀で記念艦・三笠の船内を見学

2023年7月16日、「開国」をテーマにした日帰り横須賀の旅。この日最後は三笠公園にやって来ました。

今から100年以上前に建造された戦艦三笠は「記念艦」として整備され、現在も船内を見学可能です。今回は、船内で撮影した写真や資料とともに、三笠の歴史と日露戦争についてご紹介しながら、三笠が横須賀で保存されている理由を調べてみました。

■ 参考:記念艦三笠のホームページ

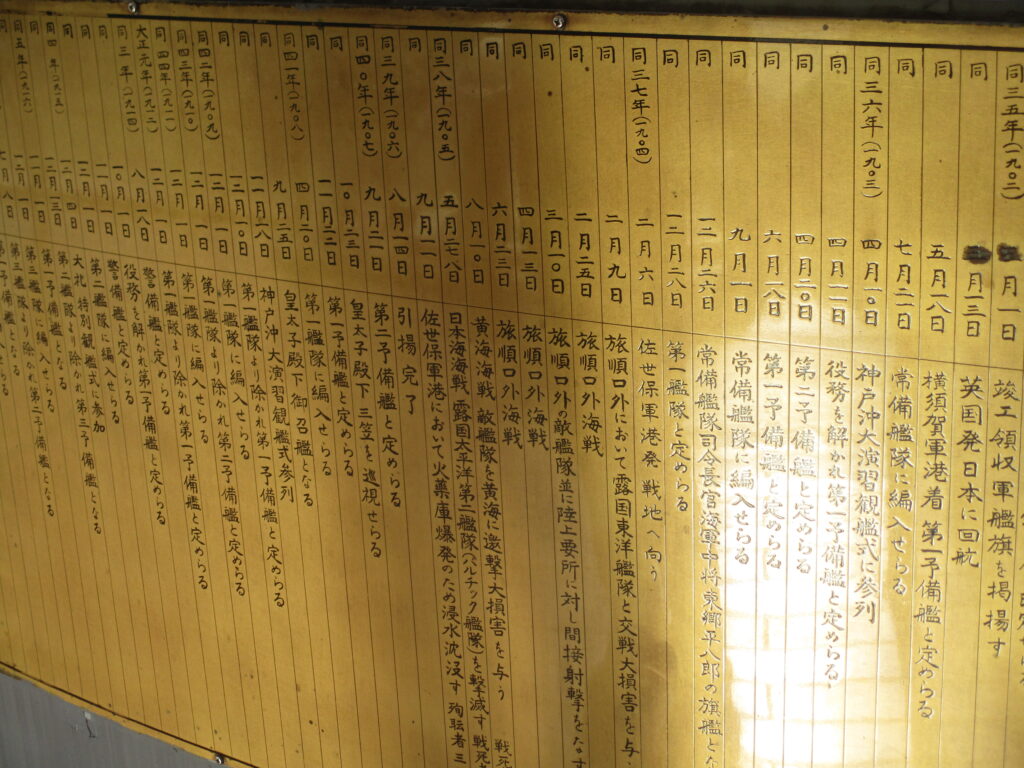

三笠の建造の歴史

日清戦争(1894年)に勝利した日本でしたが、下関条約の締結後、露・独・仏による「三国干渉」を受けることになります。

この出来事をきっかけに、欧米列強の軍事的脅威から主権と領土を守るためには、軍備の強化が急務であると痛感したようです。

当時の日本では、多くの軍艦が外国の造船会社や兵器会社に発注されており、「三笠」もそのうちのひとつ。1899年からイギリスのヴィッカース造船所で建造が始まり、1902年3月に竣工しました。

■ 参考:ロシアが三国干渉をした理由

イギリスで完成した三笠が日本へやって来たのは1902年5月のこと。最初に入港した港は横須賀です。横須賀で整備を施された三笠は、船籍港である舞鶴(京都府)へと向かい、そこで常備艦隊に加わります。ちょうどその頃、日本軍内ではロシアとの戦争に向けた準備が本格的に進められていたのでした。

■ 参考:日本とロシアの間で緊張が高まっていた背景

1903年12月、三笠は連合艦隊に編入され、その旗艦となりました。翌年、1904年2月5日には、海軍大臣・山本権兵衛から、政府がロシアへの宣戦布告を決定したという通達が連合艦隊に届けられます。この通達の最後には、連合艦隊司令長官・東郷平八郎に艦隊の出撃を命じる「大海令第一号」が記されていました。

連合艦隊に命じられた任務は、東洋にあるロシア艦隊の全滅を第三艦隊と共に図ること。当面の任務としては、以下のことが命じられたそうです。

- 連合艦隊は黄海方面のロシア艦隊を撃破すること

- 第三艦隊は鎮海湾を占領し対馬海峡(朝鮮海峡)を警戒すること

1904年2月6日、連合艦隊の主力部隊は佐世保軍港(長崎県)を出港。三笠は連合艦隊旗艦として、日露戦争の戦場へと向かうことになります。

■ 参考:1

日露戦争で日本海海戦に勝利

三笠は、ロシア海軍の旅順艦隊を壊滅させる戦いに貢献し、1904年末に呉軍港(広島県)へ帰還。その日のうちに修理工事が始まり、翌年2月10日には修理完了が告げられます。

そして、1905年2月14日、三笠は再び呉を出港し、同21日に韓国の鎮海湾に投錨。ロシア海軍・バルチック艦隊との戦いに備えて、対馬海峡一帯で訓練を続けることになります。

1905年5月27日未明、特務艦隊の仮装巡洋艦「信濃丸」がロシアのバルチック艦隊の病院船を発見。連合艦隊の全艦船に出撃命令が出されました。

なお、粟国島出身の奥浜牛は、ロシアのバルチック艦隊の40隻余りを慶良間島と宮古島の中間付近で発見し、宮古島に報告しています。また、宮古島の漁師5人(後に「久松五勇士」と呼ばれる)も、石垣島に報告を行いました。

日本海軍の予想通り、連合艦隊とバルチック艦隊は対馬沖で激突。「日本海海戦(Battle of Tsushima)」と呼ばれる戦いは、日本側の勝利に終わり、日露戦争のその後の展開に決定的な意味を持つこととなりました。この日本海海戦で、日本海軍連合艦隊の旗艦を務めていたのが三笠です。

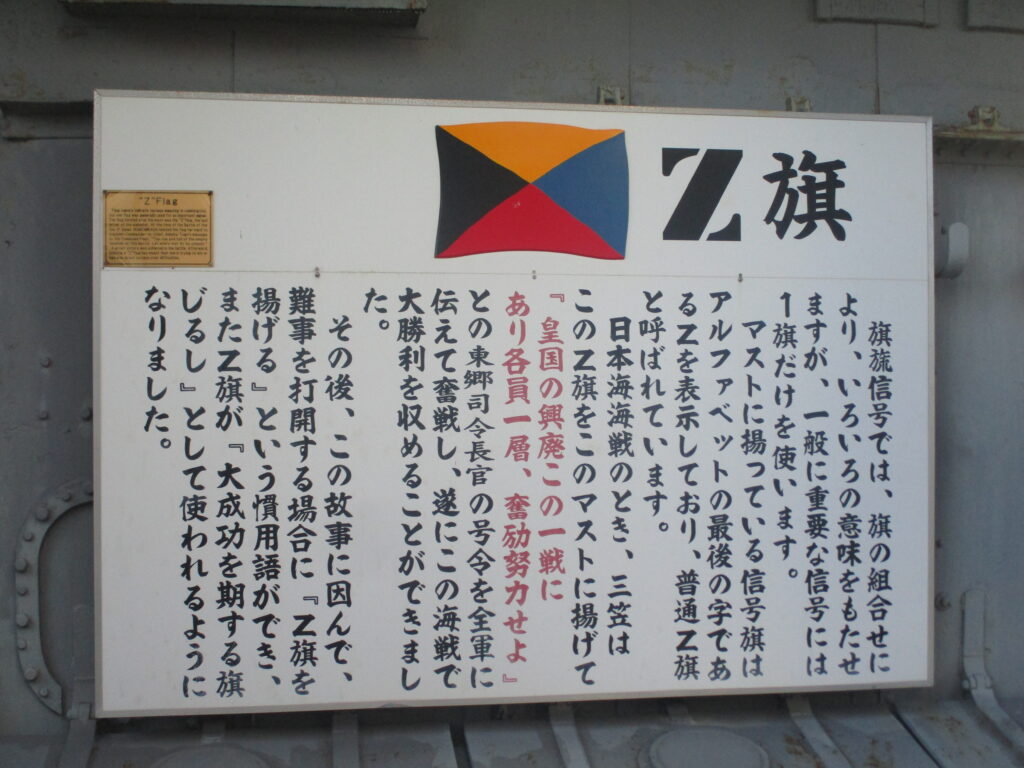

三笠には連合艦隊司令長官・東郷平八郎が乗り、戦闘の指揮を執っていました。バルチック艦隊と対峙した際、三笠からは「皇国興廃此ノ一戦ニアリ 各員一層奮励努力セヨ」を意味するZ旗による信号が全艦隊に向けて発せられたと言われています。

その後、日露戦争はアメリカ大統領の仲介により、1905年9月5日に締結された日露講和条約(ポーツマス条約)によって終結しました。現在、三笠のそばには、東郷平八郎の銅像も置かれています。

■ 参考:東郷平八郎生誕の地へ

三笠が横須賀で保存されている理由

日本海海戦を終えた三笠は、すぐに佐世保へ帰還し、艦体の損傷修理が開始されました。

その後、呉で本格的な修理を受けたのち、再び佐世保へ戻りましたが、1905年9月11日の未明に突如として後部弾薬庫が爆発・炎上。多数の死傷者を出す大事故となり、三笠は佐世保で沈没してしまいました。

■ 参考:2

引き揚げ作業には長い時間を要し、完了したのは翌1906年の秋でした。その後、整備を施されて再び現役に復帰した三笠は、第一次世界大戦やシベリア出兵にも参加。北方での任務に備えて、防寒装備も施されました。

しかし、当時は軍事技術の急速な進歩により、各国で新鋭戦艦の建造競争が激化。これを抑制するため、1922年に日・米・英・仏・伊の5か国でワシントン海軍軍縮条約が締結され、主力艦の保有数が制限されることとなりました。

日本もこれに調印し、建造から約20年が経過していた三笠の廃艦が決定。さらに1923年9月1日、横須賀停泊中に発生した関東大震災で大きな被害を受けたこともあり、海軍から正式に除籍されました。

当初は解体される予定でしたが、日露戦争で活躍した三笠の保存を望む声が上がります。「三笠保存会」も組織され、記念艦として保存するための整備が進められました。

1925年1月には、戦闘能力を無くすことを条件に、記念艦としての保存が正式に決定。兵器を使用出来ない状態にし、艦体を岸壁に固定する大規模工事が始まりました。

関東大震災の後、三笠は横須賀港外で放置されていましたが、1925年10月に現在の場所へ移動。艦首は皇居に向けて固定されました。

つまり、三笠が横須賀で保存されている背景には、当時横須賀が海軍の重要拠点であったこと、そして横須賀港に停泊中に関東大震災で被災したという偶然が重なったことがあります。

水族館やダンスホールがあった?

三笠の保存工事は1926年11月11日に完了し、三笠は横須賀鎮守府の管轄を離れ、保存会に管理が委託されます。

しかし、第二次世界大戦後に保存会は解散。さらに、日本が連合国の占領下に置かれると、三笠は戦争を象徴するものとして問題視されます。

特にソ連は「三笠」の解体を強硬に要求。アメリカ海軍司令部はその要求と日本側の保存要請を考慮し、艦橋・砲塔・煙突・マストなどの上甲板構造物を撤去する条件で、横須賀市に三笠の保存・使用を許可しました。

横須賀市から三笠及び周辺地の使用を委託された民間企業は、三笠を遊興施設として運営し、水族館やダンスホールなどを設置。さらに、三笠の近くで保管されていた大砲やマストなども売却してしまいました。一時的に賑わったものの、客足は次第に遠のき、「三笠」は手入れもされず、錆にまみれた哀れな姿となってしまったそうです。

1955年、かつての乗組員と親交のあった英国の貿易商ルービン氏が、その荒廃した姿を見て深く嘆き、ジャパンタイムズ紙に寄稿。この記事が大きな反響を呼び、政財界や旧海軍関係者が立ち上がります。

1958年11月に「三笠保存会」が再興され、全国規模での三笠復元運動が始まりました。募金と国の予算、アメリカ海軍から支援金等により復元工事が行われ、三笠はかつての姿を取り戻したのです。

■ 参考:3

そして現在、三笠はアメリカのコンスティチューション号、イギリスのヴィクトリー号と並び、世界三大記念艦のひとつとして数えられています。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

.

★ 続きはこちら ★

コメント