ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2023年 口永良部島旅行記」その2をお届けします。

★ 前回の記事は こちら ★

1泊2日で口永良部島(鹿児島県)を観光

2023年1月5日、口永良部島(鹿児島県屋久島町)に上陸しました。今回は1泊2日、約20時間で島を観光します。

1泊お世話になった宿は、港から徒歩5分の場所にある『素泊り民宿 SeaKISS G-BASE』。料金は1人4,000円でした。

共用スペースはこんな感じ。夕食と朝食は屋久島で調達していたカップ麺と菓子パンで済ませました。集落に飲食店は無かったはずです。

夜は集落の温泉へ

宿の近くには本村温泉もあります。

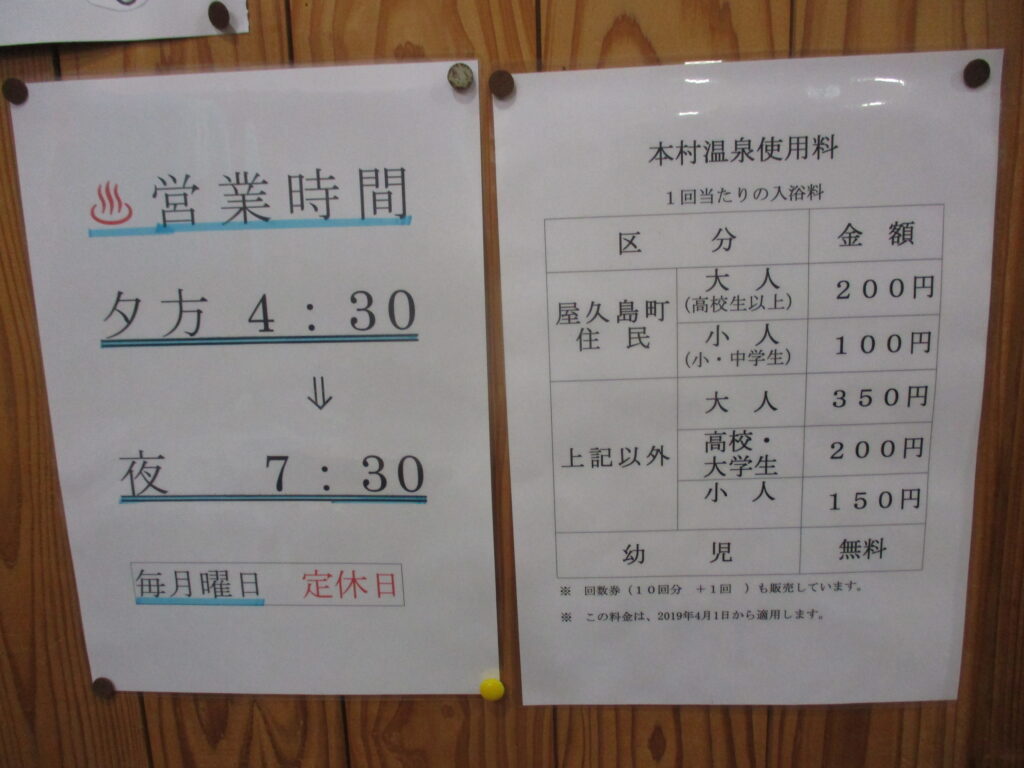

営業時間は16時30分~19時30分まで(月曜定休)。観光客の利用料は大人1人350円です。

お風呂上がりの休憩スペースも綺麗広々。

どうやら露天風呂もあるようですが、この時に利用することが出来たのは内湯のみ。シャンプーと石鹸は備え付けのものがあり、お湯は鉄分を多く含んだ薄い茶色をしています。

時刻は14時過ぎ。上陸後まずは宿に荷物を置かせていただき、暗くなるまで島を歩きます。

噴煙を上げる火山の島

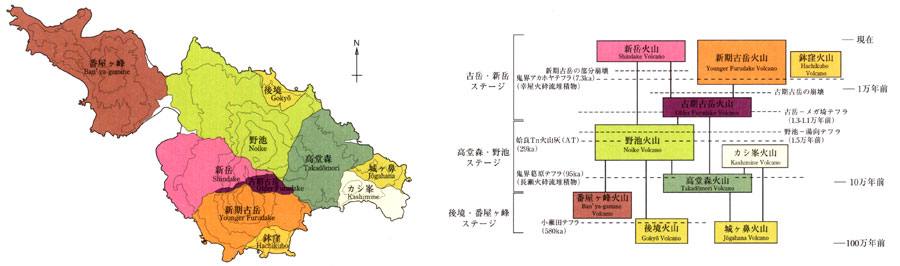

口永良部島は活動時期や噴出中心の異なる複数の火山体の集合からなるひょうたん型の島。島の周囲は49.67kmで、薩南諸島~トカラ列島に点在する火山島の中で最も大きな島です。

■ 参考:1

火山噴出物の堆積によって生じた地形的高まりのことを火山体という(気象庁)

砂浜はほとんどなく、大部分は崖となっています。

このダイナミックな地形を、あゆみ丸から間近に見ることが出来たのはラッキーでした。

島の最高点は657mの新岳。なお、周辺の海底は水深500~600 mあり、火山体の比高は約1200mとされています。

この場合の比高とは、海底から新岳山頂までの高さを指す

新岳と古岳の火口周辺では現在も噴気活動が活発なようです。あゆみ丸からも噴煙を見ることが出来ました。

立入禁止エリアも設けられています。この地図を見ると、ひょうたんの右半分には行くことが出来ないような感じがしますが、立入禁止エリアを避けるように道があり、最東端のメガ崎灯台へ行くことも可能です。

港からの距離は約15km。残念ながら今回は時間が足りません。

こちらがメガ崎灯台。島にレンタカー・レンタルバイク・レンタサイクルはないので、基本的には徒歩で目指すことになりますが、今回は偶然同じ宿に、マイカー持参で滞在している方がおり、その方は車でメガ崎まで行ったとのこと。星空が綺麗だったと話を聞きました。

ちなみにその方は、フェリー太陽Ⅱ欠航の影響により、車を運ぶことが出来ず、帰れなくなっている状況でした。

島内全域が屋久島国立公園に指定されているため野宿はNG。キャンプ場はありません。また、噴火が起こった際の安否確認を素早く行うため、出掛ける際は宿の方に行き先を伝えるように求められています。

島を歩いて観光

日没までおよそ2時間半。それほど遠くへ行くことも出来ません。

口永良部島港の反対側にある西之湯温泉を目指して歩きます。

集落の用水路に『オキチモズク』と書かれた看板がありました。龍郷町(奄美大島)のホームページでは、オキチモズクが以下のように紹介されています。

- 清水の緩く流れる浅い河原の小石に着生

- かつては食用にされていた

- 環境省が絶滅危惧種に指定した貴重な藻類

目視では分かりませんでしたが、恐らくこの用水路にオキチモズクがいるのでしょう。

ここには『エラブオオコウモリ』が飛来するそうです。エラブオオコウモリ観察ガイド(環境省)によると、エラブオオコウモリは、口永良部島およびトカラ列島に生息するオオコウモリの一種。1975年に国の天然記念物に指定され、環境省レッドリストでは絶滅危惧IA 類 (CR) に分類されているとのこと。

観察ガイドでは、エラブオオコウモリに出会える木も紹介されており、対象の木には写真のような看板が設置されています。残念ながら姿を見ることは出来ず。

西之湯温泉

集落を離れて「湯向(ゆむぎ)・田代」方面へ。平地はほとんど無いので、歩くのはなかなか大変です。

ここは「西之湯温泉・折崎ヘリポート」方面へ。「湯向・田代」方面の道へ行くと、メガ崎まで行くことが出来ます。

島の北側の海が見えてきました。

集落から20分ほどで西之湯温泉に到着。こちらの温泉は明治半ば、熊本の僧侶が発見し、日露戦争の直前に完成したと伝えられているそうです。

しかし、工事中で利用することは出来ず。入浴料は200円。屋久島町のホームページでは、「24時間入れますが、17時以降に入浴適温になるよう島民が調整しています」と紹介されています。

近くには京都大学測量起点という柱も立っていました。どうやら口永良部島の火山は、京都大学防災研究所によって監視・研究されているようです。

続いて目指すのは番屋ヶ峰。口永良部島の左半分は「島」というよりも、番屋ヶ峰という標高291mの「山」になっています。

ワイルドな緑の中を歩く

道路上に小動物のフンらしきものが落ちていました。口永良部島にはイノシシやハブなどはいないようなので、そこは安心して歩くことが出来ます。

ただし、車には注意は必要です。山道で見通しが悪い上に、ミラーが機能していない場所もあります。

海のそばを歩いているはずですが、歩いていても海は見えません。ひたすらにワイルドな緑の景色が広がります。

ネットに囲まれた木々をよく見ると…

キノコの栽培が行われているようです。

先ほどから「本村」「湯向」「田代」「新村」などの地名が登場していますが、口永良部島の住所にこれらの集落名は入りません。島内の住所は【屋久島町口永良部+数字】となっています。

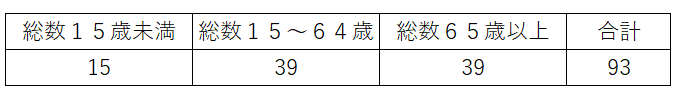

歩いて30分の場所に人が住んでいるとは思えないような景色ですが、2020年の国勢調査によると、口永良部島には93名が暮らしているそうです。

小さなヤギがいました。どうやらもともと飼育されていたものが野生化し、その数が増えているそうです。先ほど道路に落ちていたフンもヤギのものでしょうか。

ということで、右側の坂を登った場所が番屋ヶ峰です。噴火が発生した際の避難場所に指定されていることもあり、山頂でありながらも、ここまでの道は車も走れるよう整備されています。

火山避難場所 番屋ヶ峰

2014年8月3日に新岳で火砕流を伴う噴火が発生した際、昔を知る80歳以上の方の助言もあり、急遽地域防災計画で決めた2か所の避難場所ではなく、番屋ヶ峰に避難。もともとこの建物はNTTの基地局でした。

■ 参考:2

その後地域防災計画が見直されると、建物は町に譲られた後に改修され、正式な避難場所となりました。現在は噴火に備えて食料や水も備蓄されているそうです。

簡易トイレも揃っています。

もともとNTTの基地局だったということでアンテナがずらり。私のY-mobileは山の中では圏外でしたが、港周辺では電波が入りました。

基地局としての機能も残されているようです。

こちらは避難用のヘリポート。西之湯温泉の先にもヘリポートがあり、人口100人未満の島にヘリポートが2つもあるのは珍しいです。

そしてこちらが噴煙を上げる新岳。番屋ヶ峰は新岳火口から北西に約4kmの場所に位置しており、噴石や火砕流などの危険が比較的少ないと考えられています。

ちなみに、GoogleMapでは「口永良部島八景」と表記されていますが、周辺に木々が生い茂っているのと、もう夕方で太陽が沈みかけていたこともあり、景色はいまいち。

草むらから音が聞こえると思ったらシカでした。恐らくヤクシカでしょう。口永良部島と屋久島にしか生息しない珍しいヤギですが、最近は数が増加し、森林の植生や希少植物の生育などに悪影響が出ているそうです。

ここから先も道は続いていますが、もう16時を過ぎたので、集落へと戻ります。

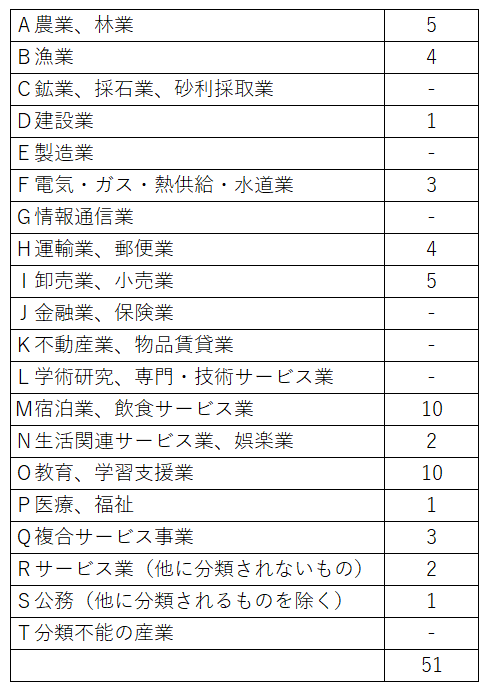

島の人口と産業

番屋ヶ峰から40分ほど歩いて山を下り、集落に戻って来ました。まだ明るいので、もう少し歩きます。

島で唯一の小中学校は「口永良部島小中学校」という感じの名称になるのが一般的ですが、こちらは金岳小中学校。島内に「金岳」という山や集落も無さそうなので、学校名の由来は謎です。

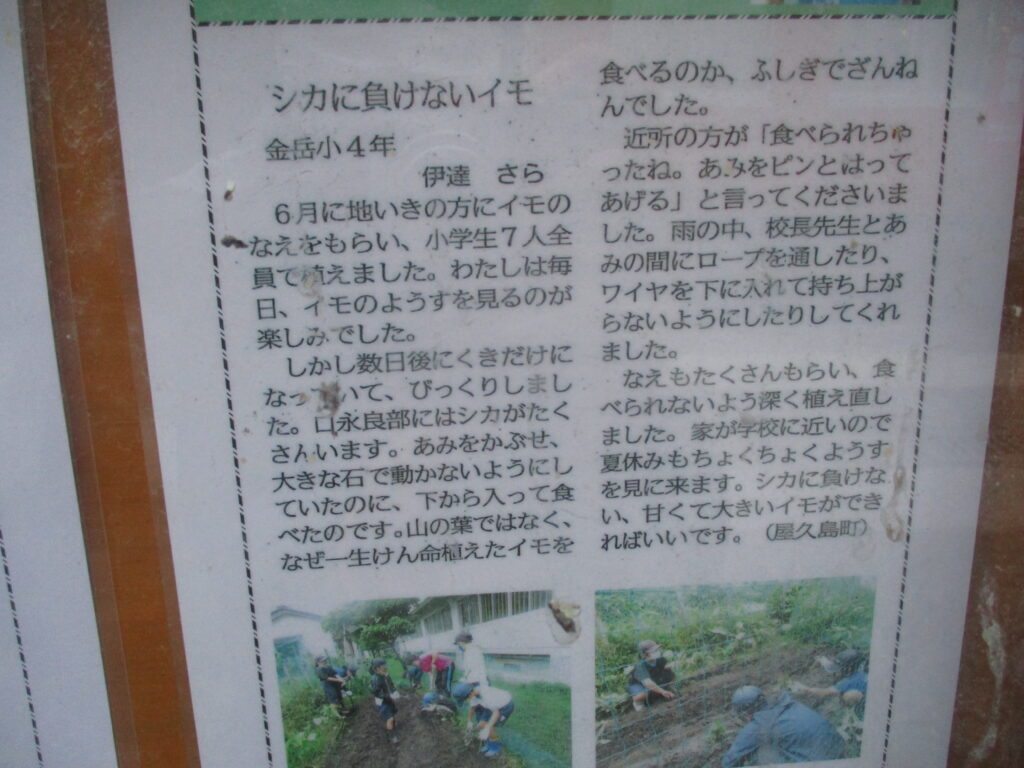

金岳小学校の子が書いた「シカに負けないイモ」という文が掲示されていました。どうやら一生懸命植えたイモがシカに食べられてしまったようです。シカによる農作物への被害も出ていることが伺えます。

令和5年度の生徒数は小中合わせて11名。南海ひょうたん島留学生という制度があるので、恐らくほとんどは島外からの留学生ですが、島の人口の内訳をみると、高齢化率はそこまで高くありません。

診療所はありますが、やはり2015年の新岳噴火による全島民避難と、現在も続く火山噴火への懸念によるところが大きいのでしょうか(2015年の全島民避難については次回詳しく)。

学校があるので、「教育、学習支援業」に従事している方が多いです。また、「宿泊業、飲食サービス業」に従事している方も多く、口永良部島観光サイトによると、宿は9軒もあります。

こちらは郵便局。島で唯一の金融機関でもあります。

商店も営業していたので見学。

■ 参考:商店のホームページは こちら

このカレンダーを見ると、島の暮らしが船の入出港とともにあることが分かります。

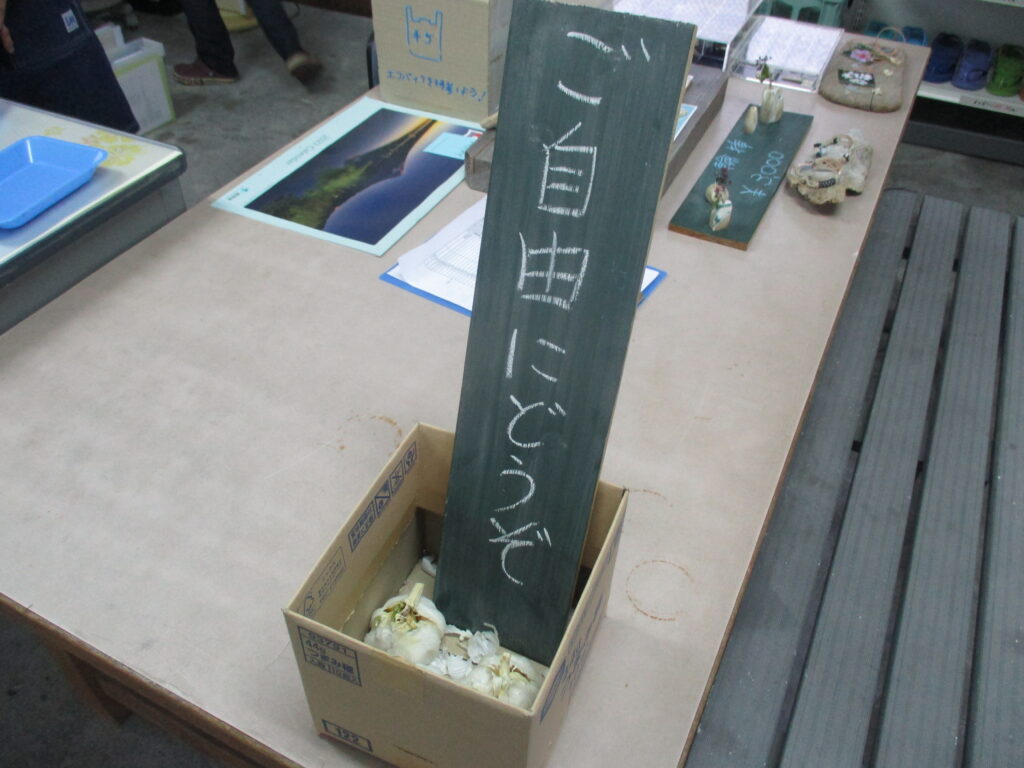

「ご自由にどうぞ」の段ボールの中に入っていたのはニンニク。

小笠原諸島の名物「ギョサン」もあります。他にも飲み物やお菓子、レトルト食品、洗剤などが販売されており、いわゆる島の商店です。

くちのえらぶ商店ではコーヒーと水をゲット。たくさん歩きましたが、自動販売機は無かったような気がします。

また、くちのえらぶ商店の横にあるのが渡辺商店。

こちらはお酒・たばこの販売がメインで、食品の取り扱いはありません。

ということで、口永良部島1日目は終了。たくさん歩いた汗を本村温泉で流しました。島には本村温泉と西之湯温泉に加えて、寝待温泉、湯向温泉の計4つの温泉があり、いずれも源泉掛け流し。これもまた火山の恩恵です。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント