ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「御船印の旅(名門大洋フェリー編)」その7をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

ネオルネサンス様式の門司港駅を観光

2021年10月、門司港レトロを歩いて門司港駅に到着しました。列車の出発までは門司港駅を少々観光します。

1891年に九州鉄道の起点として「門司駅」が開業。当時の門司駅は現在の門司港駅から約200メートル離れた場所に建てられていました。門司港地区の発展に伴い、1914年に門司駅は現在の門司港駅がある場所に移転。その後、1942年に門司港駅と改称され現在に至ります。

ネオルネサンス様式を基調とした駅舎は、1988年には国の重要文化財に指定され、2019年に開業当時の姿に復元されました。

重要文化財の駅ということで、ホームには観光地によくある記念撮影用のパネルもあります。

こちらはみどりの窓口。

こちらも何かの窓口のようですが、飾りとして設置されているのか、実際に使用されているのかは不明です。

こちらが駅構内の様子。写真右が駅の入口で左がホームとなっています。注目すべきは写真右奥の部屋。

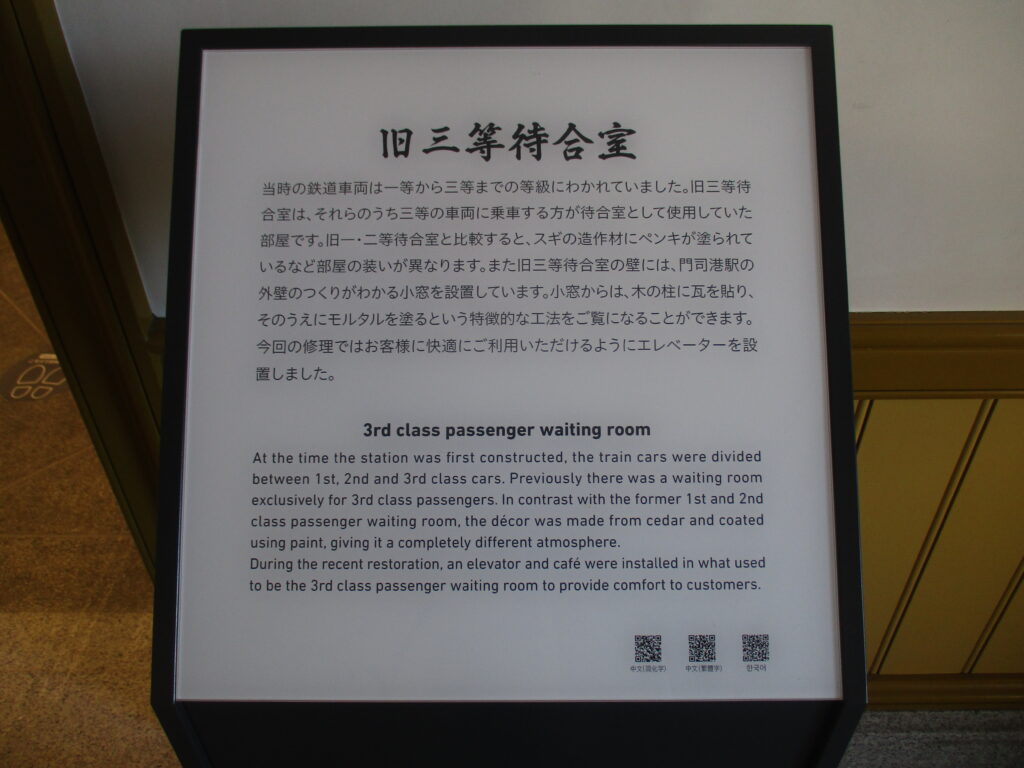

部屋の前には「旧三等待合室」という看板が置かれていますが…

スターバックスが入っていました。かつて、鉄道の客室は一等・二等・三等のように階級が分かれており、かつてこちらは三等客室を利用する人の待合室だったそうです。

関門連絡船時代の名残

正午になると駅前で噴水が上がりました。この写真は駅構内から撮ったものですが、日本とは思えない景色です。

こちらは関門連絡船通路跡。関門連絡船は1901年に山陽鉄道が開設した航路で、1964年まで九州と本州の間を結んでいました。今回の旅で乗船した関門汽船も関門海峡を渡り、九州と本州を結んでいますが、鉄道と連絡はしていません。

ホームには「旧監視孔」もあります。戦時中はここで連絡船通路を監視し、不審者をチェックしていたそうです。

太平洋戦争が始まると、日本周辺の海では機雷による海上封鎖作戦が行われます。関門海峡を往来する船もアメリカに狙われたため、日本は関門トンネルの開通を急ぎ、1944年7月に世界初の海底鉄道トンネルが開通したのでした。

関門人道トンネルもある

1958年には車が通る「関門国道トンネル」が開通。1973年には、関門国道トンネルの交通渋滞解消を目的に「関門橋」が開通し、現在は鉄道と車で物資輸送が行われています。

関門国道トンネルに併設されているのが「人道トンネル」です。関門海峡は海の下を歩いて渡ることが出来ます。

関門国道トンネルを車で通過する場合は通行料がかかりますが、人道を歩く場合は無料。自転車やバイク(手押し)の通行料は20円です。なお、人道の利用時間は6時から22時までとなっています。

ということで、エレベーターで地下へ。

海底58m、車道の下に敷かれた人道に到着しました。この人道は国道2号線(関門国道トンネル)の「歩道」という扱いで、エレベーターもまた国道の一部という扱いになるそうです。

人道には思いの外多くの方がいました。観光客もいますが、ウォーキングをしている地元の方も多いです。

下関側から400m、門司側から380mの地点には、山口県と福岡県の県境も引かれています。

フォトジェニックなホームで写真を撮る

こちらは門司港駅のホームにある「旅立ちの鐘」「幸福の泉」。駅が出来た当時の旅立ちの鐘は出発の合図として、現在は旅立ちの安全を願うものとして活用されています。幸福の泉は、旅立つ人の夢や希望が流れ込むようにと設置されたそうです。

駅とは思えない雰囲気の駅舎ですが、確かに駅として機能しており、JR九州の起点を表す「ゼロマイル標」も設置されています。門司港駅は鹿児島中央駅まで続く鹿児島本線の起点です。

そして、門司港駅といえばこの景色。ベンチも自動販売機もないホームとレトロな駅名標を撮ると、フォトジェニックな写真になります。柱や屋根の内側は木製で、屋根を支える梁には線路のレール材が使われているそうです。

他の駅でお馴染みの自動音声は使用されず、駅のアナウンスはすべて肉声で行われています。意識していなかったので、この時は全く気が付きませんでした。

この日の早朝に船で新門司港に到着し、小倉から電車で本州へ渡り、さらに巌流島へ渡り、関門海峡を渡って小倉に戻ってきました。時刻はまだお昼過ぎ。半日だけですが、盛りだくさんな観光が出来ました。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント