ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2017年 九州・沖縄の島を巡る旅」旅行記その4をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

薩摩硫黄島(鹿児島県三島村)に上陸

2017年11月25日、博多から深夜バスに乗車し、早朝の鹿児島中央駅にやって来ました。

鹿児島市内にある鹿児島港からは様々な島へ行くことができますが、この日私が乗船するのは三島航路です。

村営船・フェリーみしまに乗船。9時半に鹿児島南ふ頭を出港し、三島村を構成する3つ有人島(竹島・硫黄島・黒島)に寄港する船ですが、運航スケジュール上、各島々に日帰りで訪れることは出来ません。

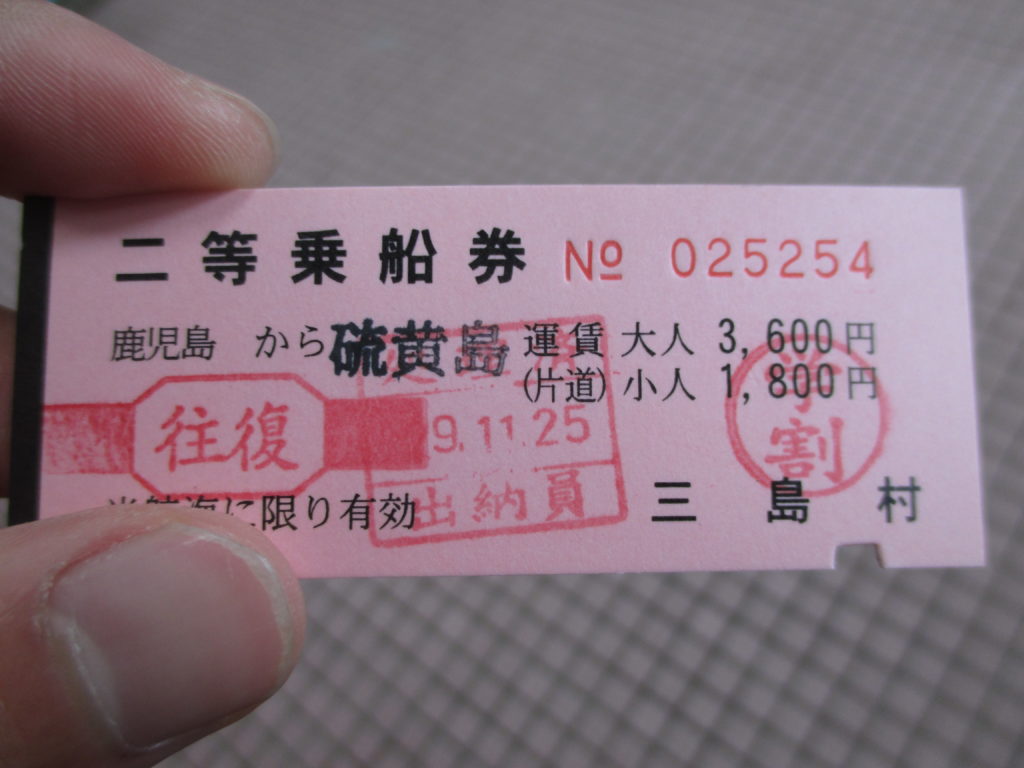

ということで、今回は私は硫黄島に1泊します。硫黄島までの運賃は学割が適用されて往復5,760円でした。

硫黄島までは約4時間の船旅。乗客は工事関係者と思われる方が多く、船内はそれなりに賑わっていました。そして、こうした工事関係者が長期滞在している影響で、島の宿はなかなか予約が取れないのです。

硫黄島の宿泊施設は5軒のみ。当初は宿の予約を取ることが出来ていませんでしたが、この旅の数日前に東京で行われた『アイランダー』で、たまたま島の宿の方と話すことが出来て、運よく泊まれることになったのでした。

この日の船はそれほど揺れず、竹島へ寄港した後、いよいよ硫黄島が見えてきました。映画「硫黄島からの手紙」の舞台にもなっている小笠原諸島の「硫黄島(いおうとう)」は有名ですが、こちらは鹿児島県の硫黄島(いおうじま)です。

両島を区別するため、『島』の読み方が「とう」と「じま」であることに加えて、鹿児島県の硫黄島を「薩摩硫黄島」と呼ぶこともあります。

硫黄島に上陸しました。海の色は青色ではなく茶色。これは泥水ではなく硫黄の影響です。

ランクAの活火山がある島

約7300年前、噴火に伴う地震や津波によって、南九州の縄文文化を壊滅させたとされる「アカホヤ大噴火」。その噴火によって、硫黄島と竹島の間の海底に形成されたのが『鬼界カルデラ』です。

鬼界カルデラの火口の直径は20kmにもなり、硫黄島はその外輪山の一部にあたります。白煙を上げるこの山は硫黄岳(標高703m)。ランクAに指定されている活火山です。

硫黄を含む蒸気が地表で冷やされ、硫黄の結晶が晶出。海に面している硫黄山から硫黄成分が海へ溶け出して、この独特の海の色になるのです。

港では防波堤を境に、海の色がガラッと変わっています。港内は硫黄成分が留まるため、これだけ茶色くなるのでしょう。海の茶色さ加減は、潮の満ち引きや風向きなどによっても変わります。

砂浜も赤褐色、テトラポットも下半分は茶色くなっています。もちろん普通の魚は生存することが出来ません。

硫黄島の港を一望するスポットが『恋人岬展望台』。パンフレットなどにも使われる硫黄島を代表をする景色です。恋人同士で鳴らすと幸せになれるという「しあわせの鐘」も設置されています。

★参考:動画はこちら★

硫黄の香り漂う島を歩いて観光!温泉もある

火山に伴うワイルドな地形や自然景観を楽しめることから、日本最南端のジオパークに認定されている硫黄島。

島を歩いていると、時おり風に乗って硫黄の香りも漂ってきます。レンタサイクルを借りることも出来ますが、観光客が自由に行くことの出来る範囲は限られているので、今回は歩いて島を巡りました。

火山の島ということで、島にはいくつか天然温泉もあります。こちらは海沿いにある東温泉。自然を生かした温泉で、入浴するのにお金はかかりません。

大きめの浴槽が2つと小さめの浴槽が1つ。そっと手をつけるといいお湯加減でしたが、私が訪れたのは上陸2日目、帰りの船に乗る直前だったので、入浴することは出来ず。泉質は硫黄明ばん泉で、皮膚病等にいいと言われています。

硫黄島の歴史

平家城展望台にやって来ました。硫黄島には「壇ノ浦の戦い(1185年)」に敗れた平家が、崩御した安徳天皇を守りながら流れ着いたという伝説が残されています。

天気が良い時には、平家城展望台から鹿児島の開聞岳が見えるそうです。平家は鹿児島方面から敵がやって来ないかを見張るため、この地に平家城を築いたと言われています。

また、平家城展望台には俊寛という人物の像も置かれています。壇ノ浦の戦いよりも前の平清盛の時代(平安時代末期)、平氏打倒を図った藤原成経・平康頼・俊寛の3人が流刑に処され、都から硫黄島へ流れ着いたそうです。

翌年には、平清盛の使いが赦免状(罪を許す旨を記した文書)を持って島へやって来ましたが、その赦免状に俊寛の名前はありませんでした。俊寛は船に乗せてもらうよう泣いて頼みましたが、その願いは叶わず。藤原成経と平康頼だけが島を離れ、俊寛は37歳の時に硫黄島で亡くなったと言われています。

三島村と十島村の関係

1851年(江戸時代)、薩摩藩主に就任した島津斉彬は、積極的に西洋の文物を取り入れ、様々な事業に取り組みました。そのうちのひとつが鉄砲と火薬の製造。硫黄島の硫黄が火薬の原料となり、鹿児島で製造された火薬は戊辰戦争でも利用されたそうです。

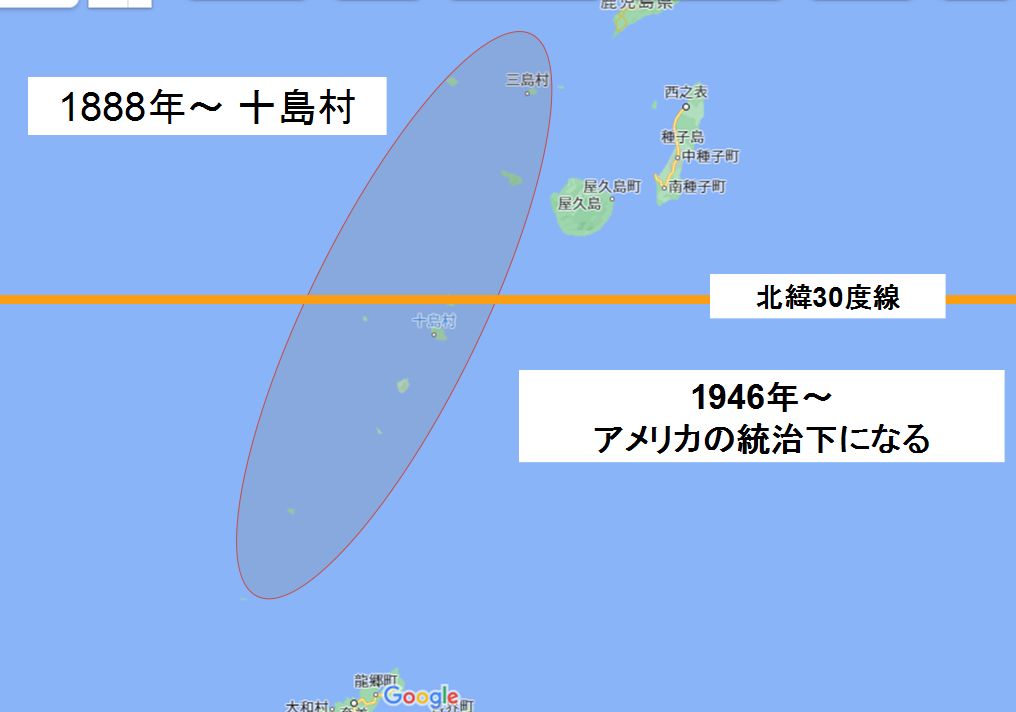

1871年の廃藩置県で薩摩国が鹿児島県となり、1879年の郡区町村編制法で「郡」が設置されると、現在の三島村&十島村の島々は川辺郡に属することとなりました(その後大島郡となり、現在は鹿児島郡に属しています)。

1888年に市制・町村制が公布された当時は、現在の三島村の島々も十島村に属し、村役場は中之島に置かれました。しかし戦後、口之島以南の島々(トカラ列島・奄美群島・沖縄)がアメリカの統治下に置かれたことで十島村は分断。中之島にあった村役場は鹿児島市内に移動し、竹島・硫黄島・黒島だけが十島村として存続したのでした。

1952年にトカラ列島が日本に返還されたタイミングで、竹島・硫黄島・黒島は三島村、トカラ列島が十島村となりました。現在も三島村と十島村の役場は鹿児島市内にあります。

■ 参考:2022年 十島村(トカラ列島)旅行記

三島村の移住すると子牛が貰える!?

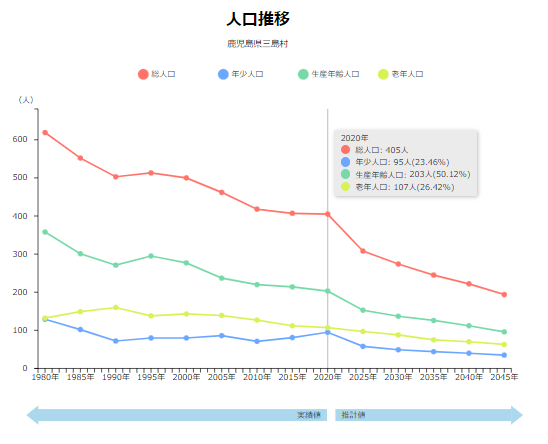

2020年の国勢調査によると、三島村の人口は約400人。全国にある1741市区町村の中で11番目に人口が少ないです。ただ、ここ10年の人口推移を見ると、人口減少率は低くなっていることが分かります。

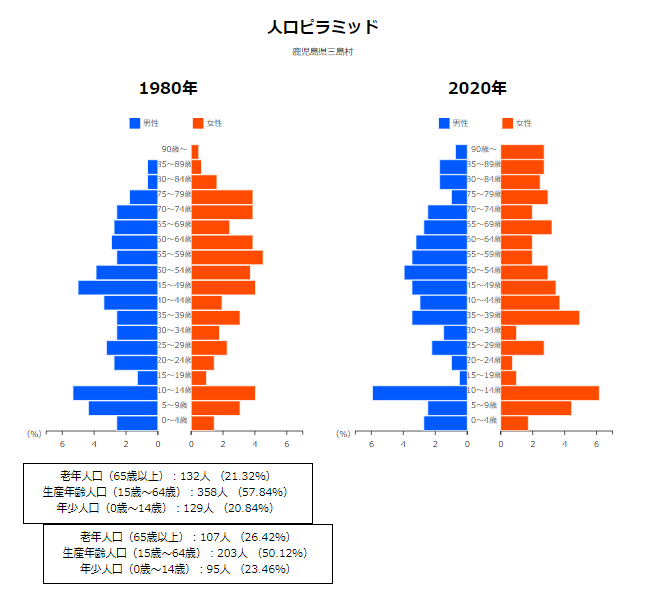

1980年と2020年の人口ピラミッドを比べると、全体的な数は減っていますが、形はそれほど変わらず、むしろ年少人口の割合は昔よりも高いです。三島村には全部で4つの小中学校があり(黒島に2校)、山村留学生の受け入れを積極的に行うことで、年少人口が維持されています。

こちらは2019年のアイランダーにて。三島村に移住すると子牛1頭が貰えるそうです(笑)

野生のクジャクがいる?

硫黄島2日目。10時出港の船で鹿児島へ戻るので、それまで島を歩いて散策します。

こちらは集落のそばにある硫黄大権現堂。別名「熊野神社」と呼ばれ、先ほどご紹介した藤原成経と平康頼が都への帰還を願って、紀州熊野三所権現の分身・分霊をここに移し、建立したと言われています。

旧暦の8月1日・2日には熊野神社で硫黄島八朔太鼓踊りが行われます。そこで登場する仮面神・メンドンは、2018年に世界無形文化遺産に登録されました。しかし私がここへやって来た目的は権現堂やメンドンではありません。

クジャクを発見しました!そう、硫黄島では野生のクジャクを見ることが出来るのです。

野生のクジャクが道を歩く様子は、上陸前から楽しみにしていたことですが、前日は見つけることが出来ず。熊野神社がクジャクたちのねぐらになっていると、宿の方に教えていただいたのでした。

硫黄島でクジャクが野生化している理由

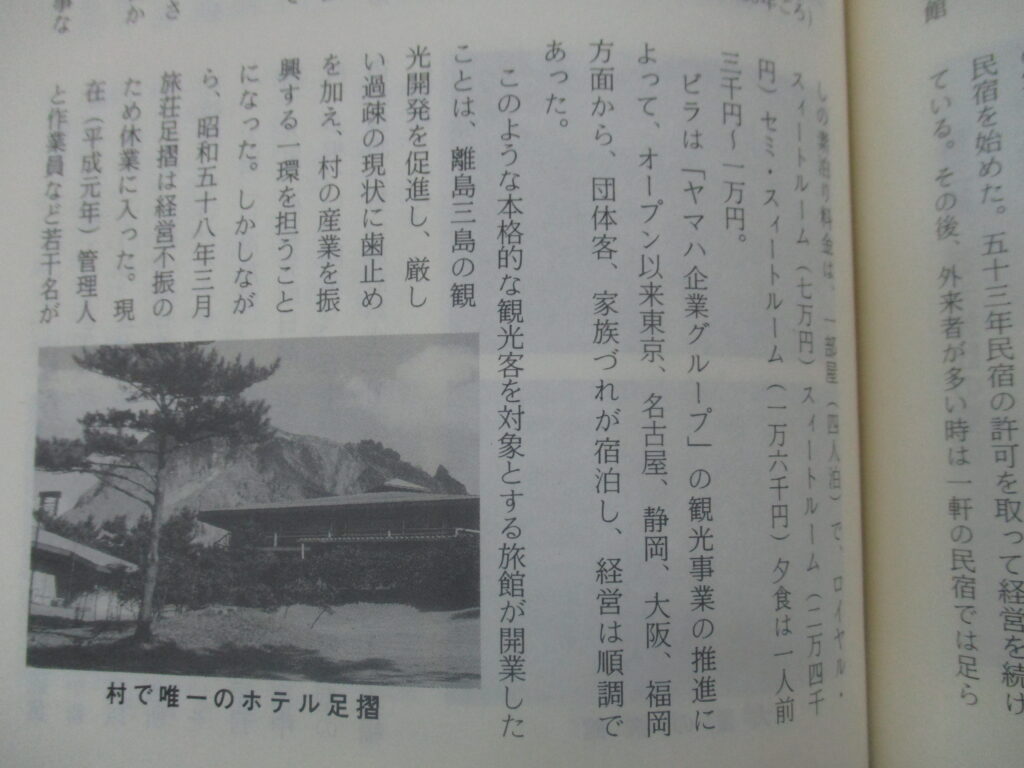

1970年代に離島ブームが到来すると、硫黄島ではヤマハリゾートによる観光開発が行われました。飛行場やリゾートホテル(ホテル足摺)も建設され、その時にクジャクたちも島に持ち込まれたそうです。

しかし、経営不振により1983年にそれらの施設が閉鎖されると、クジャクたちは放置され野生化。毎日新聞の記事(2016年)によると、今では300羽超のクジャクが生息しており、「白いクジャク」を発見すると幸せになれるという噂もあるそうです。ちなみに、沖縄県の八重山諸島でも野生のクジャクを見ることが出来ますが、生態系を壊す存在として駆除対象となっています。

■ 参考:小浜島でクジャクを発見

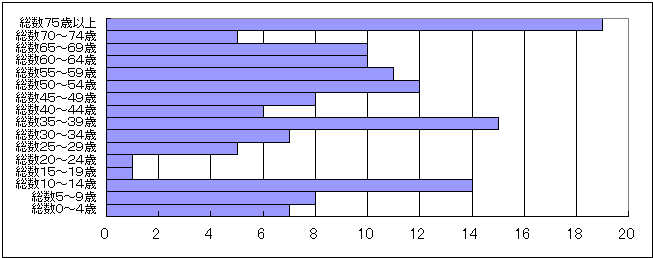

こちらが硫黄島の人口ピラミッド。島の総人口が139人なので、2020年の時点では人口よりもクジャクの方が多いのかもしれません。

飛行場もリゾート開発の名残

クジャクと同様、飛行場もまたリゾート開発の名残として今も残るものです。

1994年に三島村がヤマハから買収し、日本初の村営飛行場として開港しました。現在は週2便、硫黄島と鹿児島空港を50分で結ぶ定員3人のセスナ機が飛んでいます。

写真の通り、飛行場は開放されていましたが、もちろん立入禁止。しかしこの島の場合、飛行場へ立ち入る可能性があるのは、人間よりも牛だと思います。

現在の島の産業(お仕事)

空港近くの道端にポツンと立つ公衆トイレ。その後ろに広がる丘をよく見ると、牛が歩いています。

そして私の前からも牛が歩いてきました。「どうしようか」と迷っていると、さらにその後ろから何頭か出てきました。「襲ってきませんように」と願いながら、その場で立ち止まっていると…

牛さんたちは私のことを全く気にせず去ってくれました(笑)「みしま牛」のブランド確立を目指し、三島村では畜産を推進しているそうで、恐らく牛の数も人口より多いのでしょう。

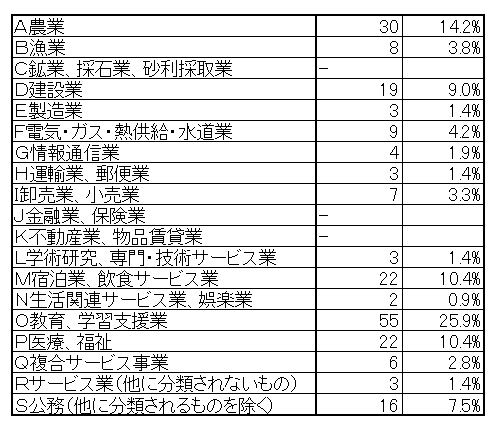

こちらは三島村全体の産業構成(お仕事)ですが、硫黄島も似たような形となっています。村内に4つの小中学校があるため、 教育・学習支援業に従事している人が全体の4分の1を占めており、次いで多いのが農業です。畜産も農業に含まれます。

島津斉彬の時代(江戸時代)から始まった硫黄島の硫黄採掘は、需要の減少により1964年に閉山。ここから人口減少が本格的に始まったそうです。1980年以降はオパール硅石(セラミック・ガラスの原料)の採掘が行われたようですが、安価な輸入品の増加すると、その工場も閉鎖されました。

こちらはツバキの木でしょうか。ツバキは硫黄島の特産品のひとつ。島には「カメリアロード」という場所もあります(「ツバキ」を英語でいうとカメリア)。ツバキから採れる油は、食用や化粧品として、島で愛用されてきたそうです。お土産としても購入することが出来ます。

ジャンベが響く盛大なお見送り

かつては観光地開発も行われた硫黄島ですが、現在は観光客はそれほど多くありません。知る人ぞ知る面白い島だと思います。

写真の中央やや左に、小さな小屋があるのが分かりますか?こちらは鹿児島市が運営する「冒険ランドいおうじま」。2004年に総事業費5億円以上をかけて建設された、『青少年の家』のような施設ですが、利用者が少ないことから、今後の方向性が議論になっているようです。

船に乗る前、自動販売機で飲み物を買おうとしたら、こちらも島感が溢れ出ていました(笑)

この茶色い海に船がやってくるのは、やはり不思議な感じがします。

乗船すると、島の奥様達による賑やかな演奏が始まりました。どうやらお見送りをしてもらえるようです。

こちらは船の待合室に置かれていた「ジャンベ」という西アフリカの楽器。経緯は不明ですが、1994年にジャンベの神様・ママディ・ケイタ氏が島を訪れ、島の子供たちにジャンベを伝えたそうです。

2004年にはママディ氏がプロデュースした、アジアで最初のジャンベスクールも開校するなど、三島村にはジャンベの文化が継承されています。

雨の中、ジェンベのリズムに合わせて踊りながら見送りをしてくれる奥様達。聞いた話によると、土日は小学生たちによる演奏もあるようです。硫黄島の出港がここまで賑やかで活気のあるものだとは知りませんでした。

さらば硫黄島。帰りの船も全く揺れず、途中の竹島を経由し、定刻通り14時頃に鹿児島へ到着しました。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント