ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2017年 九州・沖縄の島を巡る旅」旅行記その7をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

沖縄・南大東島を原付で観光

那覇からフェリーだいとうに乗船し約15時間、2017年11月28日に沖縄・南大東島へ上陸しました。

6時間ほど南大東島に滞在しますが、全くのノープラン。とりあえず港にいた島の方に「原付を借りたい」と聞いてみたところ、車でレンタルバイク屋さんまで送っていただきました。

ということで、今回は原付で南大東島を観光します。

まず目指すのはバリバリ岩と呼ばれるスポット。

大東諸島は今から4800万年前、現在のニューギニア諸島付近で誕生した火山島に、サンゴ礁が堆積して出来た島々です。深海には大東海嶺という海底山脈があり、その山の頂上が南北の大東島にあたります。

その後、島はフィリピン海プレートに乗って北上し、現在の位置まで移動してきました。今でも南大東島は1年間に約7cmというスピードで、ゆっくりと沖縄本島方面に移動し続けているそうです。

こうした背景から、大東諸島の周辺400kmには陸が存在せず、さらに島から2kmほど離れると海の水深が1,000mを超える、正真正銘の「絶海の孤島」となっています。

バリバリ岩は地殻変動の影響で岩盤が割れて出来た、いわば大地の裂け目なのです。

東洋一美しい 星野洞

バリバリ岩の次にやって来たのは星野洞。入場料は大人1人800円。チケットは空港でも買うことが出来るそうです。

ここでは「東洋(アジア)一美しい」とも言われている、鍾乳洞を見学することが出来ます。

サンゴで出来た島には鍾乳洞が形成されることが多く、周囲約20kmの南大東島にも100を超える数の鍾乳洞があるそうです。

こちらは地面から天井に向けて伸びる「石筍」と、天井から地面に伸びる「つらら石」。

つらら石は1cm伸びるのに100年以上、石筍はその3倍かかるとされており、これらが非常に長い年月をかけて出来たものであると分かります。

こちらは入洞時に渡されるタブレット。洞内の各スポットで解説を見聞きしながら歩くことが出来ます。

懐中電灯も貸していただけますが、内部は通路が整備されており、鍾乳石もライトアップされているので、懐中電灯を使わなくても、お手軽かつ安全に見学することが出来ます。

玉置半右兵衛が開拓した歴史

今から1800年代(明治時代)まで無人島だった大東諸島。絶海の孤島の開発に着手したのが玉置半右兵衛という人物です。

1838年に伊豆諸島・八丈島で生まれた玉置半右兵衛。青ヶ島の南に浮かぶ「鳥島」で、アホウドリの羽毛を採取・輸出する事業で資産を築いた彼が、次に目を付けたのが大東諸島でした。

玉置氏の命を受けた開拓移民23名が南大東島に上陸したのは1900年のこと。上陸地点となった西港は、現在もフェリーだいとうが接岸する主要港の役割を果たしています。

こちらは西港を見下ろす位置にある「旧ボイラー小屋」。台風時に船を陸地へ引き揚げておくための施設の原動力室だったようです。島の開拓の歴史を物語る遺構のひとつとして、国指定の文化遺産にも指定されています。

開拓から2年後には、島で栽培されたさとうきびを加工する製糖工場が完成しました。道路に埋まった線路は「シュガートレイン」の跡。1983年まで、 南大東島にはサトウキビを運ぶためのトロッコが走っていました。

草木の中に放置されているタンク車。こうした車両が島内を走っていたのでしょうか。

玉置氏が経営する玉置商会は、島の交通だけでなく、郵便・通信・病院・学校までも運営し、さらには島内通貨も流通させていました。しかし、いくら働いても島内通貨しかもらえないと、島の外で使われているお金は紙切れにしかなりません。

しかも島外へ出るための船も会社所有だったので、島から逃げることは出来ず。戦前は会社の上層部が八丈島出身者、労働者は沖縄出身という「ピラミッド構造」になっていたそうで、玉置商会はネットで「最もブラックな会社」と言われています(笑)

さとうきびの島

玉置商会という一企業がこれだけの影響力を持つ状態が戦後まで続いた南大東島。村民に土地の所有権が与えられたのは1964年のことでした。

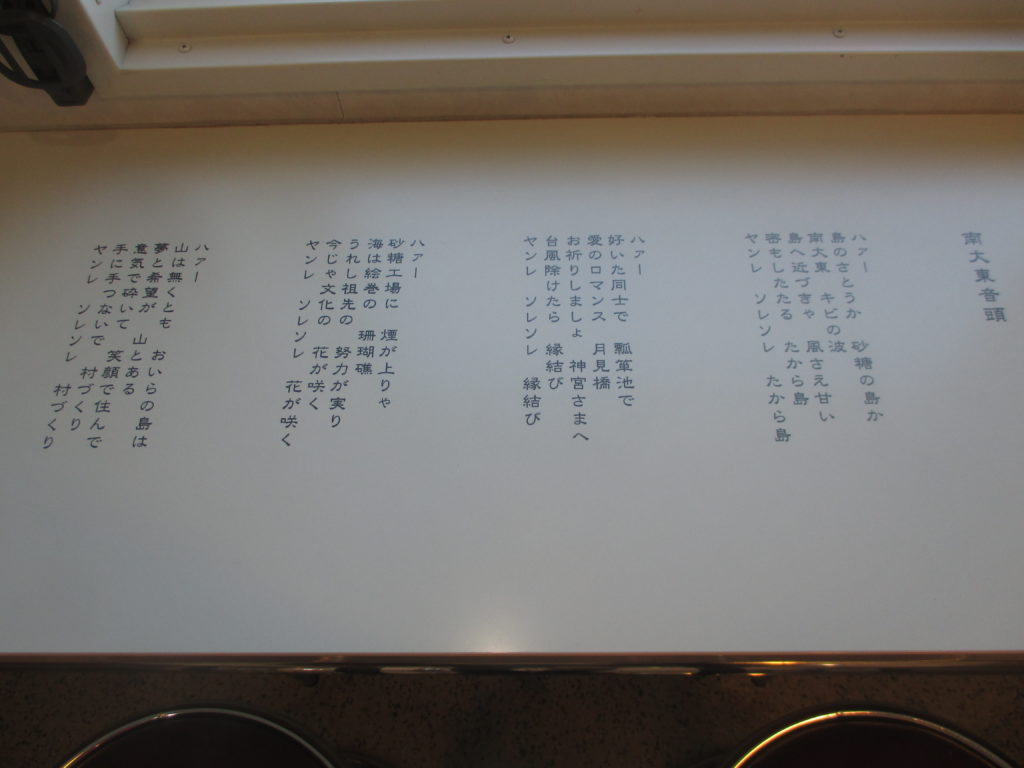

こちらはフェリーだいとうの船内テーブルに書かれていた『南大東音頭』の歌詞。「砂糖の島」「キビの波」「砂糖工場」というフレーズが出てきます。

玉置商会は戦後に経営不振で破綻しましたが、南大東島が「さとうきびの島」であることは現在も変わりません。耕地面積の9割がさとうきび畑となっており、日の丸山展望台からは一面に広がるさとうきび畑を見ることが出来ます。

こちらは南大東島に唯一残る製糖工場。島で収穫されたさとうきびはここへ集積され、加工されています。煙突に書かれているのは「さとうきびは島を守り、島は国土を守る」というメッセージ。

- さとうきびは島を守る=島の基幹産業である

- 島は国土を守る=日本の領土を維持する

そんな意味だと思われます。

旧南大東空港では『COR COR(コルコル)』という、島のさとうきびを使用した、日本初のラム酒かつ沖縄初の地酒の醸造が行われています。ちなみに「COR COR」という名前は「CORAL CORONA(サンゴの冠)」が由来です。

今も八丈島の文化が残る

大東諸島は5つの島々で構成されており、現在は「南大東島」と「北大東島」に人が住んでいます。

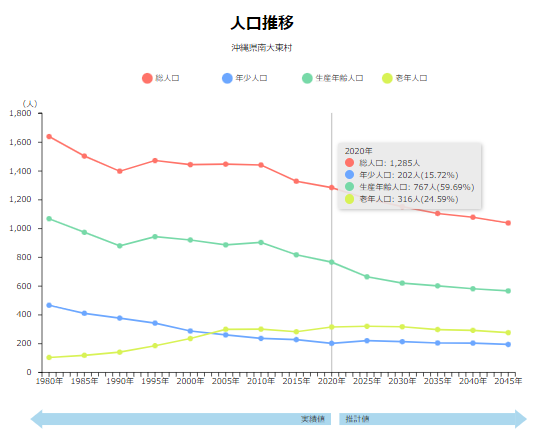

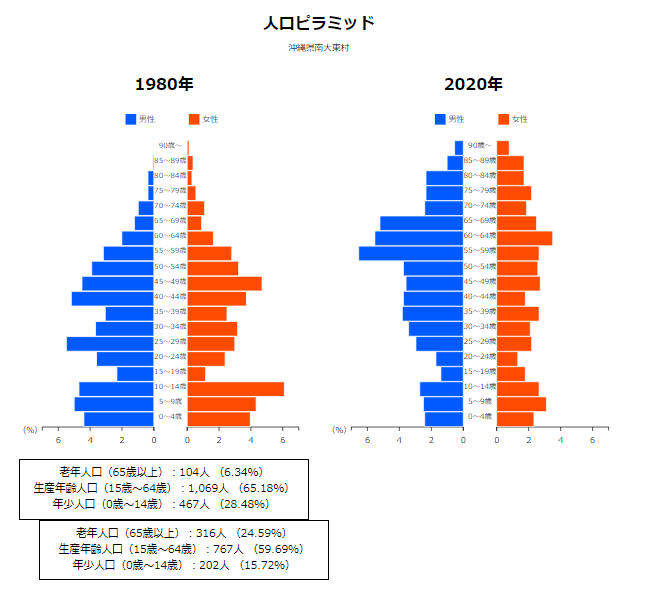

2020年の国勢調査によると南大東村の人口は約1200人。その数は少しずつ減少しています。

一方で高齢化率はそれほど高くありません。島自体の歴史が浅く、多くの島民はルーツを島外に持つ移住者(とその子孫)です。大きな病院が無いので、年を取ると、島を去る人が多いのでしょう。

大東島民のルーツとなっている地のひとつが八丈島。那覇で使用されているフェリーだいとうのタラップには、「おじゃりやれ・大東島へ」と書かれています。おじゃりやれは八丈島で使われる「いらっしゃい」の挨拶です。

南大東村役場のホームページにある【特産・名物】の一番上で紹介されているのは「大東寿司」。 醬油ベースの特性タレにサワラ・マグロを漬け込み、甘酢飯で握る…

これは伊豆諸島の「島寿司」と全く同じです。島の楽器のひとつ・大東太鼓もまた八丈太鼓と似たようなものとなっています。

本土と沖縄の文化の両方の影響を受けているのも、大東島の面白いところです。沖縄では至る所に見られる「御嶽」も大東島には無く、その代わりに「お地蔵さん」が置かれています。

約6時間という短い滞在時間でしたが、島をぐるっと原付で回ることが出来ました。

再びクレーンに吊るされてフェリーだいとうに乗船。この日は北大東島に1泊します。

・

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント

テレビで紹介されていたので興味が湧いて探していましたら、ここにたどり着きました。

目からウロコの歴史がわかり、勉強になりました。