ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2017年 九州・沖縄の島を巡る旅」旅行記その8をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

沖縄・北大東島上陸!

2017年11月28日、南大東島を出港して約1時間で北大東島に到着しました。

まずは港から10分ほど歩いて、この日の宿「二六荘(素泊まり専門)」にチェックイン。北大東島の宿は、二六荘とハマユウ荘(ちょっとリッチ)しかありません。

宿のおじいにさとうきびを貰いました。さとうきびにかじりつくのはこれが初めて。奥歯でかじると、甘い汁がじわっと出てきます。

夕陽を見るため、港へ戻ってきました。フェリーだいとうは港から離れ、沖合に停泊しています。この船が北大東島を出港するのは翌日14時。私もその船に乗って那覇へ戻ります。

玉置商会によるリン鉱採掘の歴史

南大東島と同様、北大東島もまた玉置半右兵衛によって開拓された島です。

こちらは「北大東島開拓100周年記念碑」。北大東島の開拓は1903年に始まり、1910年から玉置商会はリン鉱採掘事業に着手しました。

西港のそばにある、崩れかけたレンガ造りの建物は北大東島燐鉱山遺跡。

リン鉱採掘事業は、技術者不足により軌道に乗らず中断。玉置商会の経営にも陰りが見え始め、1916年に南北大東島の経営権は東洋製糖という会社に移されました。

岸壁をよく見ると、線路の跡も残されています。きっとここから採掘されたリンの積み出しなどが行われていたのでしょう。

その後、北大東島の産業はサトウキビ栽培へと移りましたが、第一次世界大戦の影響で日本へのリン鉱石輸入が途絶えると価格が高騰。1919年から、東洋製糖は北大東島でのリン鉱採掘を再開させたのでした。

北大東島のリンは化学肥料や火薬、戦闘機の機体を作るアルミの原料として使われ、第二次世界大戦中に産出量はピークを迎えます。ただ、小さな島のリンはあっという間に掘り尽くされ、1950年には閉山となりました。

採掘・乾燥・運搬・貯蔵・積出に至るリンの生産施設がこれほど大規模に残るのは、国内でも唯一のようです。

沖縄最東端の島を歩いて観光

ということで、上陸2日目は船の出港予定時刻14時まで北大東島を歩いて観光します。

北大東島の周囲は18.3km。ぐるっと島を1周する時間はないので、目指すのは沖縄最東端の碑です。

歩き始める前、西港のそばにある大東海運の事務所で、予め予約していた那覇までの乗船券をゲット。この日のフェリーだいとうは、何時に・島のどこから出港するのか直前まで分からないそうで、決まり次第携帯に電話が来るとのこと。しかし、この道を歩いている時は圏外だったので、運が悪いと船に乗ることが出来なくなります。

海の向こうに見えているのは南大東島。もともとこの2島は1つの島でしたが、約4,000万年前に分裂し今に至ることから、兄弟島と言われています。

そのため、北大東島も南大東島と島の成り立ちは同じ。サンゴ礁で出来ており、海沿いは崖になっている場所がほとんどで、ごつごつとした岩が並んでいます。

「沖縄の海」でイメージされるような白砂のビーチはありません。ここ「沖縄海」が北大東島で唯一海と触れることが出来る場所です。

この日は荒々しい波が打ち付けていたので、海のそばまで行くことはしませんでした。どうやらこれくらいの波は当たり前で、干潮の時間でないと波打ち際まで行くことは出来ないようです。

これまで北大東島には漁船が係留出来る港もなく、クレーンで漁船が陸揚げされていました。陸揚げの時間も決められていたため、魚の群れを見つけても帰らなければならなかったり、陸揚げする時にロープが切れることがあったりと、かなり大変な環境で漁業が行われていたそうです。

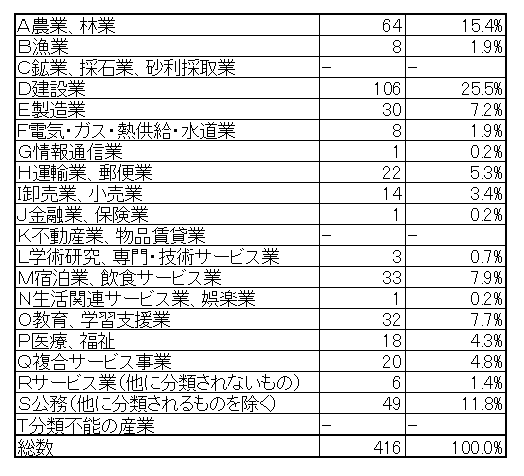

現在の北大東島村の産業

こちらは2019年2月に開港した南大東漁港(北大東地区)。この時は2017年なので、まだ建設途中でしたが、他では見られないような形の漁港となっています。

2020年の国勢調査によると、人口約600人の北大東村で漁業に従事している人の数は8名のみ。新しく漁港が出来たことで、これから漁業が発展していくことが期待されます。そして、この表で注目すべきは建設業。島で働く人の4分の1以上が建設業従事者です。

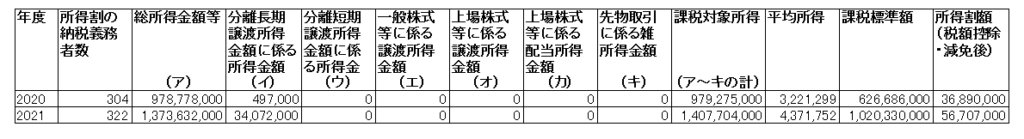

年収ガイドというサイトによると、北大東村の平均所得は全国33位(2021年)。日本にある有人島の中でトップとなっています。

そのデータ元となっている『課税標準額段階別所得割額等に関する調(総務省)』を確認すると、2020年度から2021年度にかけて、「分離長期譲渡所得金額に係る所得金額」という項目が大幅に増加しています。これは土地や建物などを譲渡したことによって生じる一時的な所得ですが、何が譲渡されたのかまでは分からず…

本島から遠く、観光客もほとんど訪れない島ですが、例年北大東村は、沖縄県内で所得の高い自治体となっています。つまり、沖縄を活性化させる方法は観光以外にもあるということです。

さとうきびの島

西港から歩くこと約2時間半、沖縄最東端の地に到達しました。

こちらは沖縄県のHPに出ていた、本州と沖縄の島々を照らし合わせた地図。日本で4番目に小さい沖縄県ですが、海を入れると本州・四国・九州を合わせた広さのおよそ半分にもなるのです。

ちなみに、沖縄最北端が硫黄鳥島という無人島であることも、全く知られていません。硫黄鳥島は鹿児島県・徳之島とほぼ同緯度に位置する島です。

沖縄最東端は北大東空港のそばにあります。ここで久しぶりに電波が入ると、1件の留守電が入っていました。フェリーだいとうは定刻より1時間早い、13時に西港を出港するそうです。

西港から北大東空港までは海沿いを歩きましたが、帰りはショートカットして、島の中央を歩きます。

こちらの鳥居は玉置商会が創建した「大東宮」のもの。毎年9月に行われる「大東宮祭」では、神輿や江戸相撲など、本土の祭りと同様の行事が行われるそうです。

こちらは島で唯一の信号。北大東島には小中学校が1校あるため、この信号は交通安全よりも、教育のために置かれていると思われます。

島に2つある宿泊施設のひとつ「ハマユウ荘」に設置されている展望台にやって来ました。展望台は宿の利用者以外も入ることが出来ます。南大東島同様、海は見えず、一面にさとうきび畑の緑が広がっています。

港が近づいてくると、さとうきび畑の向こうに海が見えてきました。

このさとうきび栽培を支えているのがため池です。山もなく雨も少ない北大東島。ため池からのかんがい用水が無ければ、さとうきび栽培は成り立たなかったそうです。北大東島には農業用ため池が16あり、これらは「日本のため池100選」に選ばれています。

海沿いではなく、さとうきび畑の中に立つ北大東島灯台。1961年の台風で、外国の貨物船が2週連続島の海岸に座礁したことを受けて設置されたそうです。

美しき北大東ブルー さらば大東島

無事、船の時間までに西港へ戻ってくることが出来ました。

かごが置かれています。フェリーだいとうの利用客はこれに乗り、クレーンに吊るされて乗船します。

こちらは乗船作業をしているのではなく、かごに観光客を乗せて、クレーンでぐるぐる回している様子。まるでアトラクションのようになっています。どうやら船を利用しなくても、島の人に頼むと、こうした体験が出来るようです。

船への乗船を待つ間は、西港で北大東ブルーを満喫。港の水深は10mほどで、海底には砂地が広がっています。

海の中にある船のスクリューも見える驚異の透明度。

よく「沖縄でおすすめの海10選」のような記事がありますが、その中で北大東島が紹介されているのを見たことがありません。この美しさは一見の価値ありです。

出港して間もなく、海は濃紺なブルーに変わります。さらば大東島。フェリーだいとうは南大東島に寄港し、翌朝7時過ぎに那覇へ到着します。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント